В любых воспоминаниях самое интересное – подробности и даже бытовые детали. Особенно, если они касаются того, что происходило более ста лет назад. В официозных материалах или воспоминаниях, написанных «под заказ» ничего этого нет и картина прошлого складывающаяся у нас под их воздействием, как правило, очень далека от действительности. Другое дело, если автор писал их не для чего- то или кого-то, а просто для себя.

9 декабря на нашем сайте был опубликован первый, а 17 декабря 2020 года второй (www.novznania.ru ) фрагмент воспоминаний моего отца Александра Михайловича Евлахова (1880–1966 гг.),описывающие годы его детства и отрочества, а также студенческую жизнь, которые, как я уже заметил, наиболее образно дают ответ на вопрос о России, которую мы «потеряли». В третьем фрагменте отец рассказывает, как решив завершить революционную деятельность, он погружается в науку и становится на путь подготовки к профессуре. Он совершает поездки в Италию, увлекается Леонардо да Винчи и даже зачисляется в список сотрудников леонардовского института в Милане. Наконец, он перебирается в Киев, в Университет св. Владимира вначале лектором итальянского языка, а затем штатным приват-доцентом по романской филологии. Там он еще ближе сходится с Владимиром Николаевичем Перетцем, с которым был знаком в Санкт-Петербургском университете, и первое время даже живет у него. Отголоски этой дружбы дошли и до меня. Мы с отцом часто бывали на канале Грибоедова в доме Варвары Павловны Адриановой-Перетц- вдовы Владимира Николаевича. Иногда там одновременно с нами бывал и «дядя Дима»- Дмитрий Сергеевич Лихачев, с которым оба они работали в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинском доме) и оба в конце сороковых годов попали под «каток» борьбы с антипатриотизмом-космополитизмом. Когда мы с отцом были там незадолго до его смерти и окончания мною школы, Варвара Павловна настойчиво уговаривала меня избрать гуманитарный профиль, зная, что я увлечен радиотехникой и делаю радиоприемники, которые работают даже на запрещенных тогда частотах. В итоге, я стал работать регулировщиком радиоаппаратуры и одновременно поступил на вечернее отделение исторического факультета университета. Впрочем, как любит говорить всеми любимый ведущий цикла «Следствие вели», «это уже совсем другая история…»

_____________________________________________________

Часть 3

Несмотря на прекращение политической деятельности, образ моих мыслей оставался тем же, что в полной мере сказалось в моем кандидатском сочинении «Очерки ранней итальянской лирики», поданном незадолго до второго ареста моему учителю академику Александру Николаевичу Веселовскому. В отзыве на него, по поручению последнего, приват-доцент Дмитрий Константинович Петров 18 марта 1903 г. выражал, между прочим, «надежду, что автор со временем окончательно предпочтет научную деятельность всякой другой». Эта надежда оправдалась, но действительно «со временем».

Однако, первое время научная деятельность в значительной мере продолжала в иной форме мою революционную деятельность эпохи студенчества.

По существу, политический характер моих статей, печатавшихся теперь в «Русском Богатстве», «Мире Божьем», «Историческом вестнике» до 1906 г., оставался тем же, каким был еще в статье «Памяти Н.А.Некрасова», напечатанной в газете «Северо-Западное Слово» 27/XIII 1902 г. и в статье об этом же писателе «В сумерках», помещенной в 1903 г. в «Нашей Газете». В ней я писал: «В сумерки мы вошли в жизнь, сумерками нас встретила неприветливая русская действительность и, когда, обескураженные и печальные, мы захотели уйти от этих сумерек действительности в светлый мир творчества, то и здесь на нас дохнули холодными сумерками русская литература, отравленное скорбью и негодованием русское печатное слово: Чехов, Горький, Андреев… какие все тяжелые, безотрадные картины, какие мрачные образы, какие темные и – что всего ужаснее – какие серые краски! Тщетно оглядываемся мы вокруг себя, как бы ища хоть малейшей поддержки, хоть тени надежды на лучшее будущее, но с ужасом видим вокруг все те же сумерки, конца которым, кажется, не предвидится».

К 1904-1906 гг. относятся мои последние революционные стихотворения «Мещанство» и др., помещенные впоследствии в № 12 журнала «Скорпион» за 1906 г.:

Я не люблю мещанства наших дней,

Прикрывшегося маской гражданина,

Безмолвно, слепо, грубо, как машина,

Равняющего нынешних людей.

Я не люблю так схожих этих лиц,

Опошленных едой и наслажденьем,

Счастливых собственным искусным опьяненьем

И с головой, опущенною вниз.

Я не люблю бесцветных этих глаз,

Молящих у себя ж украденного хлеба:

В них больше не горит божественный экстаз,

Они уже в себе не отражают неба.

Я не люблю ненужных этих рук,

Забывших мстить, не дрогнув, за обиды,

Кующих цепи для своих же мук

И для своих темниц долбящих молча плиты.

Я не люблю мещанских городов

С их показной, поддельной мишурою,

Их одинаковых, столпившихся домов,

Смешавших роскошь с нищетою.

Я ненавижу их, «порядочных людей»

С прогнившею мещанскою моралью,

С их фарисейскою кричащею печалью,

С елейностью затверженных речей.

Мне ненавистно все в мещанстве наших дней,

И я молюсь, чтобы проснулись люди,

Чтоб разлетелись в прах оковы всех цепей

И чтоб свободнее вздохнули наши груди!

В 1905 г. я еще примкнул к первой политической забастовке и подписал вместе с остальными членами «Академического союза» знаменитый протест против смертной казни; потом примкнул и ко второй забастовке, по поводу которой снова произнес революционную речь на собрании преподавателей, родителей и делегаток учениц Екатерининской женской гимназии, где в старших классах преподавал теорию словесности, за что и был оттуда уволен.

Но все это были уже лишь отголоски моего революционного прошлого. Ко всему этому я, как говорится, потерял уже вкус и действовал скорее по старой привычке, по инерции.

Если по мироощущению я всегда был жизнерадостный оптимист, то уже первое тюремное заключение, подорвав мое здоровье, отразилось и на этой стороне моего характера. Даже родители заметили, что домой, уже летом 1902 г., я вернулся «каким-то другим», на что особенно обратила внимание моя мама, более со мной соприкасавшаяся и лучше меня знавшая. Недаром и в статье «Тургенев – поэт мировой скорби», которую я писал зимой 1904 г. в Петербурге, в первоначальном виде пессимизм был столь безотраден, что Владимир Галактионович Короленко, который принял ее к напечатанию в «Русском Богатстве» ее вступительную часть рекомендовал все же изменить.

Почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900—1902, с 1918)

Второй раз подобное произошло в том же «Русском Богатстве» с моей монографией «Пушкин, как эстетик», Критик Венедикт Александрович Мякотин отнесся к ней совершенно отрицательно за главу об общественно-политических взглядах Пушкина, которого вся левая печать канонизировала, как «своего», тогда как я на основании документальных данных доказывал, что он был таковым лишь до крушения декабристов. В частности, принято было считать, что статья о Радищеве написана была Пушкиным, чтобы ввести в заблуждение цензуру, что он в ней был неискренен.

Я же путем сопоставления всего, что было написано им в эту пору, в том числе частных писем, напротив, доказывал, что это было истинное мнение Пушкина-реакционера, изменившего своим прежним воззрениям и сознательно оправдывавшего это тем, что «только глупец не изменяется, ибо опыт жизни для него не существует, а время не приносит ему развития».

Уже тогда мне стало ясно, то, что впоследствии я выразил во II томе «Введения в философию художественного творчества» в Варшаве в 1912 г. в главе о «публицистическом методе», сопоставляя труды истинного ученого, моего великого учителя Александра Николаевича Веселовского, перед которым я преклонялся, между прочим за то, что при всей его общественной настроенности он никогда не жертвовал научной истиной ради публицистических целей.

Я писал: «От русского ученого требуют, чтобы он был и политическим деятелем, от русского критика – чтобы он был публицистом, от русского поэта или художника, чтобы он был «идейным». Счастливы те, кто на это способен или согласен, и горе тому, кто осмелится протестовать: его удел – поругание или в лучшем случае забвение!

Культурная история Запада показывает нам, однако, что это явление неизбежное, но и преходящее. Когда и на нашей родине установится нормальный общественный порядок, когда созданы будут лучшие условия для мирной культурной работы, когда уляжется наконец весь этот хаос взбаламученного моря, тогда и у нас наступит своего рода «ritornar al segno» – возвращение к поруганному знамени чистой науки и чистого искусства и исчезнет наконец тот ужасный политический утилитаризм, который так долго отнимал право у деятеля науки – на честную научную работу, у служителя искусства – на свободу творчества».

Наука и искусство сами по себе, как нечто вечное, непреходящее, переживающее все временное, в том числе и политическую борьбу, стали теперь для меня единственным идеалом, достойным того, чтобы посвятить ему свою жизнь. Воззрения мои остались прежними, – я ни в чем не изменил политическим идеалам моей юности, что совершено легко и просто проследить по моим работам (например, моей статье «Бюрократическая наука», изданной отдельной брошюрой в 1915 г. и пр.).

И, если от эстетики и психологии я впоследствии перешел к биологии, то и это лишь потому, что биология, как эстетика и психология, есть наука о вечном, непреходящем, независящем от личных или общественных вкусов, симпатий и антипатий, – наука о природе. «Вечно лишь то, что принадлежит природе и искусству, вечна жизнь, остающаяся на обломках истории, и бессмертны образы, ею созидаемые. Уходят люди и поколения, исчезают с лица земли государства и народы, но тайный смысл их бытия раскрывается в вечных образах искусства, выявляющего красоту, невидимую в настоящем, ибо искусство – это отображение высшего смысла жизни, скрытого от наших глаз» (Моя книга: «Артур Шницлер. Баку 1926, стр. 64, 119).

Еще в 6-м классе прогимназии я начал интересоваться английским языком. Во Владикавказе заинтересовался международным языком «эсперанто»; в один вечер, овладев элементарной грамматикой его по маленькой книжке доктора Заменгофа, стал выписывать из Петербурга журнал «Esperantista», читая его довольно свободно. Декламируя стихи на этом языке – «Ho mio cor, ne batu maltranquile», пробовал и сам сочинять на нем. Пробовал писать стихи и на украинском, но, как и в эсперантском, далее четверостишия о Шевченко не пошел:

Без батька, без маты

Вин рано остався,

По свiту, по божью

Як цыган скитався.

Во время вынужденного перерыва в Пятигорске под влиянием Фили Тиктина, знавшего почти все стихотворения Гейне наизусть в подлиннике и вдохновенно декламировавшего их на немецком языке, я сам стал увлекаться его поэзией, переводя его стихи на русский язык, и даже сам стал писать стихотворения на немецком языке:

Одно из них «Dem Freunde» написано 24 января 1899 г. и звучит так:

Mein lieber Freund, ich liere dich!

Du weiss nicht, was ich fuhlen muss,

Wenn ich, mein Liebchen, sehe dich,

Wenn schickst zu mir du deinen Kuss.

Da Fener zund’t in meiner Brust,

Da wie ein Kind ich weinen will…

Dich einzig habe ich gewusst,

Du bist mein’s Lebens alles Ziel!..

Ко мне шли многие поэты – среди них и великий Пушкин и высоко талантливый Гейне, и гораздо менее последнего даровитый и очень однообразный к тому же Надсон, и Некрасов, и Шевченко, да и мало ли еще кто?! Но я шел более к Некрасову и Шевченко, чем к Пушкину, более к Надсону, чем к Гейне, как это ни парадоксально, а в конце концов все отпали и остался один Лермонтов, с которого я начал в самом раннем моем детстве и которому одному сохранил верность в последующей моей жизни и в зрелые годы.

XII. На пороге к профессуре (1903-1908)[1]

Весной 1903 г. перед государственными экзаменами я отправился в Ригу к своему дяде по матери, ее двоюродному брату, Владимиру Петровичу Водаревскому. Бывший помещик Херсонской губернии, потом блестящий гвардейский офицер, промотав свое имение, он решил поправить свое материальное положение, женился на девушке, имевшей в Риге дом, и сделался там помощником пристава. Их я в Риге не застал, – он оказался уже приставом в Ревеле (теперешний Таллин). Когда я приехал туда, он сразу сказал мне, что Ревельской полиции уже сообщили из Спб. о предстоящем моем приезде туда, и что губернатор, которому он доложил о моем приезде, предлагает мне по окончании университета быть у него чиновником особых поручений. Я, конечно, отказался. Пробыв у них недели две, я возвратился в Петербург, сдал гос. экзамены и был оставлен при университете «для приготовления к профессорскому званию», после чего решил проехать к родителям в Ейск кружным путем – через Кишинев, Одессу, чтоб повидаться с младшей сестрой мамы Симой (Серафимой Александровной Лавдовской), бывшей замужем за молдаванином Дмитрием Константиновичем Дамир. Он был преподавателем школы виноделия в окрестностях Кишинева, куда я и направился. В Кишиневе я застал ужасную картину после «еврейского погрома»: дома без окон и дверей, остатки ломаной мебели на улицах и пр.

По требованию следователя, установившего к тому времени отсутствие ритуального характера убийства (настоящий убийца был найден позднее – мальчика убил его дядя из-за наследства), в «Бессарабце» было опубликовано официальное опровержение напечатанных ранее домыслов. Тем временем в городе прошёл слух, что царь лично издал секретный указ, разрешающий грабить и избивать евреев в течение трёх дней после Пасхи.

Так как я был тогда жгучим брюнетом южного типа, то не раз встречал враждебное к себе отношение со стороны членов «Союза русского народа», как к «жиду».

Два года по окончании университета (1903-1905) я занимался мало наукой. Первый из этих годов прошел в непрерывных подготовках к урокам, так как пришлось добывать средства к существованию службой в гимназиях; второй целиком ушел на «домашние» дела. 16 августа 1904 г. я женился (см. мой рассказ «Письмо» в «Литературных акварелях»), и мне было не до науки во всех отношениях. Лишь летом 1905 г. я засел впервые за подготовку к магистерским экзаменам. Мы поселились с женой на даче в Финляндии на станции Уусикирко, и здесь, в тишине сосновых лесов, я много сделал за летние каникулы. Осенью продолжать начатое дело было уже легче. Семейная жизнь удержала меня на этот раз от вовлечения и революционную волну 1905 г., я остался безучастным зрителем, объективно созерцавшим события, а занятия в ту пору историей великой французской революции еще более поддерживало во мне такое отношение к происходившему движению, наполнив меня холодным скептицизмом. Таким образом ничто, кроме уроков, не мешало мне отдаваться науке в течение революционного года, а лето 1906 г., снова проведенное в уединении, на лоне природы, в деревне Колищи, близ ст. Преображенской Варш. ж.д., дало мне возможность не только почти закончить подготовку к дополнительным экзаменам, но и написать целую работу о Пушкине, как эстетике. Так, в 1906 г. осенью я уже приступил к магистерским экзаменам, сдав до весны среднюю и новую историю, русскую литературу и славянскую филологию. Весной 1907 г. мне оставалось сдать только свои специальные предметы романо-германской филологии.

Летом 1907 г. я ездил по командировке от университета в Италию углубить свои знания, побывал в Болонье, Венеции и Флоренции. Наибольшее впечатление в эту первую поездку в Италию произвела на меня Венеция.

Уже подъезжая к ней и глядя из окна вагона, я не мог понять, как можно с такой быстротой мчаться по такому узкому молу. Направо и налево от самого Местре видна была одна лишь сплошная масса воды. Выйдя с вокзала на Большой канал, я не мог прийти в себя от изумления. Обычно первое впечатление от города, куда приезжаешь впервые, как бы он ни был красив, все же несколько разочаровывает, и лишь потом, когда вглядишься и попривыкнешь, начинаешь находить в нем все новые и новые красоты. Тут было нечто противоположное. Как ни старалось мое воображение представить себе Венецию такой, как она изображается на картинках и фотографиях и описывается в путеводителях и романах, то, что я увидел собственными глазами, превзошло все мои ожидания.

В самом деле, какое описание может нарисовать город-сказку, сделанный из каменного кружева? Эти, стоящие на воде мраморные палаццо, внутри которых так странно видеть кузницы и наковальни, эти ажурные мостики, переброшенные между домами, заплесневелые стены которых уходят вглубь зеленых вод каналов, эти узенькие улочки, куда никогда не проникает свет солнца и через которые из окна к окну можно, кажется, протянуть руку, – как все это не похоже на то, что мы привыкли видеть в больших и малых городах Европы! Кажется, что находишься не в мире реальной действительности, а во сне, в нереальном царстве грез. Когда в сумерках с чемоданчиком в руках, пройдя несколько шагов от станции, я подошел к маленькому «альберго» под названием «Lista di Spagna», где снял комнату, я услышал напротив звуки гитары, перебирая струны которой задушевный тенор напевал неаполитанскую канцонетту «Vide mare quante bello», это впечатление еще усилилось… Во Флоренции, где я прожил полтора месяца, я занимался итальянским языком и литературой, много работал и наконец осенью того же года благополучно закончил свои магистерские экзамены; в декабре прочел две пробных лекции в факультете и 1 января 1908 г. был допущен к чтению лекций в качестве приват-доцента.

Так как мне хотелось, как можно скорее, избавиться от преподавания в гимназиях, ничего ровно мне не дававшего, кроме средств к существованию, то я решил воспользоваться первым представившимся случаем переехать из Петербурга и устроиться в Киевском университете св. Владимира в качестве лектора итальянского языка.

Если не ошибаюсь, в конце февраля 1908 г. я отправился в Киев участвовать в конкурсе на вакантную лектуру. Моим единственным соперником был итальянец Бартоломуччи, бухгалтер «Русского общества пароходства и торговли» в Одессе.

По приезде туда я имел неосторожность остановиться у профессора Владимира Николаевича Перетца (4) (впоследствии академика), пользовавшегося у черносотенной профессуры университета св. Владимира – а таковой она была почти вся – репутацией «красного».

Родился в семье педагога Николая Грирорьевича Перетца (1846–1875). В 1893 году окончил Императорский Санкт-Петербургский университет; в 1896–1903 годах был в нём приват-доцентом. В 1903 году стал лауреатом малой Ломоносовской премии и профессором киевского университета Св. Владимира (кафедра русского языка и словесности), где создал «Семинарий русской филологии» (с 1907 года). В 1914—1917 годах — профессор Саратовского университета, с 1917 года – профессор Петроградского (Ленинградского) университета.

Арестован 11 апреля 1934 года в Ленинграде по делу т. н. «Российской национальной партии». 16 июня 1934 года ОСО при Коллегии ОГПУ выслан на 3 года в Саратов (по ст. 58). Был исключён из состава АН СССР (решение Политбюро ЦК ВКП(б), 17 июня 1934 года). Умер в ссылке в Саратове в ночь с 23 сентября на 24 сентября 1935 года.

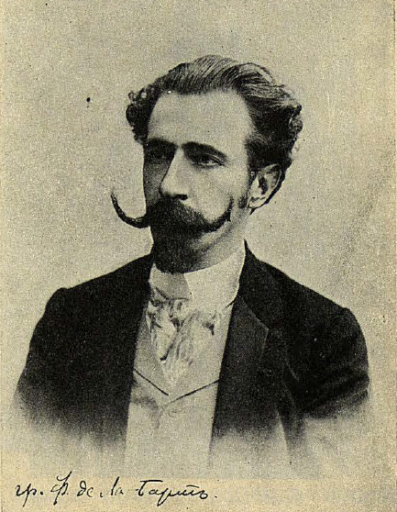

По словам проф. (историка) Н.П.Бубнова, декана историко-филологического факультета, сказанным им мне «по секрету», это обстоятельство сразу же определило отношение ко мне и в факультете, и в совете. Если к этому добавить, что мою кандидатуру очень поддерживал приват-доцент Фердинанд Георгиевич Де Ла-Барт (5), приглашенный в экзаменационную комиссию в качестве эксперта, а также и то, что киевской черной сотне не могла быть неизвестна моя принадлежность к Санкт-Петербургскому Академическому Союзу, выступившему в газетах с известным заявлением, то «по совокупности» я подлежал неминуемому провалу.

Граф Г. де Ла Барт стал преподавать в мужской и женской гимназиях французский язык[7][8]. В Сумах Фердинанд окончил 5 классов Александровской мужской гимназии, а после возвращения семьи в Санкт-Петербург в 1887 г. продолжал обучение в гимназии Гуревича (1887–1890) Затем получил высшее образование в Санкт-Петербургском университете на историко-филологическом факультете (1890–-1895) [10]. После учебы остался при университете по предложению академика А. Веселовского для подготовки к профессорскому званию.

В 1901 году был приглашён профессором Н. П. Дашкевичем на должность лектора в Императорский университет Святого Владимира в Киеве, где с 1903 года занимал должность приват-доцента историко-филологического факультета, читал курсы французского языка и литературы, истории западноевропейских литератур, провансальского языка. В феврале 1909 года назначен приват-доцентом Московского университета. По своим политическим убеждениям принадлежал к партии народной свободы.

Так оно в результате и вышло. Нам с Бартоломуччи было предложено перевести с русского на итальянский отрывок из «Повестей Белкина» Пушкина и с итальянского на русский последнюю повесть «Ада» Данте с лингвистическими комментариями. Оба перевода я исполнил неважно; Бартоломуччи, конечно, лучше меня. Зато, как ни элементарны были заданные нам вопросы из исторической грамматики итальянского языка, он ни на один ответить ничего не мог: это ведь не итальянская бухгалтерия! На втором экзамене он еще более отличился. Нам предложена была тема для лекции на итальянском языке: «Значение Данте в итальянской литературе», которую мы должны были прочесть. Я с большим подъемом, четко и выразительно прочел свою лекцию, и на этот раз победа совсем склонилась на мою сторону. Дело в том, что Бартоломуччи нес в своей «лекции» такую ахинею, от которой «уши завяли» даже у его сторонников.

Даже те, кто ранее были за Бартоломуччи, изменили ему: он получил 6 голосов «за» и 8 – «против», я, соответственно, 8- «за» и 6- «против». Из последних 5 принадлежали «черной сотне»: Бубнову, Кулаковскому, Флоринскому, Ардашеву, Голубеву, действовавшими и впоследствии против меня.

Нужно было видеть, какое выражение приняло, ранее подобострастное лицо Бартоломуччи, когда по выяснении результатов баллотировки декан подошел ко мне и поздравил с избранием на должность лектора, а подойдя затем к Бартоломуччи, грустно сказал ему: «Вас, к сожалению, поздравить не могу». Бухгалтер очень заволновался и в резко-насмешливом тоне, нисколько уже не стесняясь, стал высказывать свое возмущение «несправедливостью» решения факультета.

Едва я успел возвратиться в Петербург, как получил телеграмму от Перетца: «Немедленно телеграммой ректору снимайтесь конкурса провал совете обеспечен Делабарт провален громадным большинством». Речь шла о конкурсе на замещение кафедры истории западноевропейских литератур, которую ранее занимал только что перед тем скончавшийся Дашкевич и на которую теперь претендовали два конкурента: Де Ла-Барт и рекомендованный Дашкевичем его ученик Шаровольский. Факультет избрал небольшим числом голосов первого, но черная сотня развила «вовсю» агитацию, и совет его провалил с треском. Та же участь, очевидно, ожидала и меня. Если бы я сам, как советовал Перетц, снял себя с конкурса, то тем самым конкурс считался бы несостоявшимся, в виду отказа единственного кандидата факультета. Но я этого не захотел сделать, отчасти надеясь еще раз на «неожиданность», отчасти просто из самолюбия.

Результат, зато, получился действительно блестящий: я был провален с таким же треском, как и Де Ла-Барт, получив огромное число «черняков». В то же время своим упорством я способствовал удаче Бартоломуччи. Факультет произвел перевыборы этого господина, как единственного теперь кандидата, и тот, экзамен которого был признан ранее тем же факультетом неудовлетворительным, был избран теперь на должность лектора итальянского языка. Но, как говорится, не было ни гроша, да вдруг – алтын. Провал Де Ла-Барта заставил его из самолюбия уйти совсем из Киевского университета, где он был лектором французского языка и приват-доцентом по предметам романской филологии, – он перекочевал в Москву. Таким образом, факультет, только что организовавший романо-германское отделение, остался без единого романиста. Тогда невольно вспомнили обо мне. Мои киевские друзья Перетц и Лобода (хотя после назначения Перетца из Петербурга в Киеве бытовала поговорка: «выглядали Лободу, а вродывся Перец!») предложили свои услуги списаться со мной от имени факультета и пригласить меня на должность штатного приват-доцента по романской филологии с содержанием 1.200р.(один рубль тогда равен примерно 100 сегодняшним долларам) за 6 недельных лекций. Если не ошибаюсь, о своем согласии я сообщил в Киев официальной бумагой в середине или конце апреля 1908 г.

Тем временем приглашение меня в Киев приват-доцентом было факультетом официально оформлено; утверждения на этот раз советом не требовалось, и остановка была только за утверждением профессора физики Зилова, попечителя округа. Зилов, однако, оказался не лучше черносотенного совета: он ровно полгода продержал меня в самом неопределенном положении, не давая факультету никакого ответа.

Я положительно не знал, что мне делать. Гимназия Карла Мая, где я служил, требовала – и совершенно справедливо – как можно скорее выяснить вопрос о том, останусь ли я на 1908-09 учебный год или перееду в Киев, а между тем был уже конец августа и мне самому ничего об этом не было известно. Тогда, положившись на судьбу, я решил действовать на свой страх и риск. Я распродал все, что мы имели из жалкой домашней обстановки, ликвидировал все свои дела в Петербурге, где тогда свирепствовала холера (умирало по 100 чел. в день) и поехал искать счастья в Киеве. Мне было уже просто невмоготу терпеть. В последнее время, имея уже семью и сильно нуждаясь в средствах, я снова по всему городу бегал по урокам, которые имел и в гимназиях, и в частных домах. В конце концов таких уроков у меня набралось 41 час в неделю. Я прекрасно запомнил это число потому, что с переездом в Киев произошла перестановки цифр: я должен был читать «только» 14 лекций в неделю, и эти 14 часов показались мне положительно «земным раем». Бегая с утра до вечера по урокам, я не имел времени ни для еды, ни для сна, ни для отдыха или чтения. Вот причины, побудившие меня разом, резко порвать с Петербургом и ехать наудачу в Киев, в то время как жена моя с детьми ожидала результата моей «авантюры» в Одессе, у моей тетки Симочки.

Итак, я наконец утвердился в Киеве в начале октября 1908 г., куда выписал и семью и где началась после таких мытарств моя профессорская деятельность.

ХIII. Киев (1908-1909)

Первые впечатления моего профессорства были безотрадны. Правда, я не имел за все время моего пребывания в Киевском университете ни одного столкновения с теми коллегами, которые всячески до того вредили мне. Напротив, отношения у меня установились с ними прекрасные, – может быть, потому, что я ни разу и ничем не дал понять им, что помню о прошлом. Однако обстановка самой университетской жизни в Киеве была для меня, петербуржца, дикой и необычной. Прежде всего поражало присутствие полиции во всех воротах и внутри здания: это была так называемая «университетская полиция» (как вам понравится подобное словосочетание?!), обслуживавшая исключительно нужды университета св. Владимира и содержавшаяся на его специальные средства. Ничего подобного этому позору не знал, конечно, ни один университет в России. Но полиция – это было еще не все. У профессорского подъезда неизменно торчал на часах специальный «дантист», по выражению Гоголя, назначением которого было, как у чеховского унтера Пришибеева, «тащить и не пущать» «посторонних». Несколько раз я тщетно пытался проскочить мимо него незамеченным, чтобы избегнуть этого удовольствия, пока наконец он не привык ко мне, и я удостоился чести получать от него приветствия, от которой охотно бы отказался.

Но за этой первой линией своеобразного «проволочного заграждения» следовала вторая – уже внутри самого помещения перед главным святилищем – профессорской лекторией. Тут и пальто повесить нельзя было «не на свое место», т.е. на вешалку «их превосходительств» заслуженных, ординарных и экстраординарных, а проникнуть в лекторию было делом еще более мудреным. Страж, поставленный у «превосходительной» вешалки категорически отказывался признавать приват-доцентов профессорами, и только В.Е.Данилевич (лингвист), благодаря своей почтенной наружности и неослабной настойчивости, добился в конце концов чести приобщать свое пальто к сонму «генеральских». Другой страж бдительно следил за тем, чтобы в лекторию не вошел кто-либо «непосвященный», и мне лично опять-таки пришлось побеседовать с ним на тему, что я, де, – не простой смертный, а все же приват-доцент, пока и этому «дантисту» не примелькалась наконец моя физиономия.

Не следует забывать, что эти порядки я застал в период послереволюционной России, когда с 1905 г., казалось, повеяло свободным духом по всей стране, но, очевидно, Киевский университет жил еще традициями «доброго» старого времени. Показалось ли мне или то действительно было так, только настроение студенчества, по-видимому, соответствовало окружающей его обстановке. Чувствовалась какая-то подавленность, пришибленность учащейся молодежи, окруженной со всех сторон и опекаемой «фараонами» и «дантистами»: даже перед дверьми ректора караулил страж, наблюдавший порядок и не впускавший без доклада, как будто «просители» стали бы ломиться к ректору все сразу. В коридорах между лекциями я не замечал тех студенческих толп, полных оживления, которые были столь характерны для моего родного университета, не слышал тех воодушевленных разговоров на разные животрепещущие темы, которых участником или хотя бы свидетелем был в свое время каждый студент-петербуржец. Почти мертвая тишина царила в киевских коридорах, – точно шествовали чинно не юные студенты, а седовласые старцы: это было, по-видимому, воплощением идеального «порядка», составлявшего конечную цель и предел достижений администрации и профессуры университета св. Владимира.

Скоро, впрочем, я перестал обращать внимание на все эти особенности университетской жизни в Киеве, хотя они давали себя чувствовать и мне лично даже вне стен самого университета: долго я не мог, например, примириться с тем бесправным положением, в каком находились приват-доценты и вообще все младшие преподаватели даже на Высших женских курсах: профессора держали их, что называется, в черном теле, не допуская не только на заседания совета, но и факультета, и самолично решая касавшиеся их дела. Я слишком отдался своей новой деятельности, чтобы меня могли особенно трогать или задевать эти маленькие шпильки, коловшие на каждом шагу: то не приглашение на экзамены, то невозможность задать студенту тему для зачетного сочинения, то даже невозможность напечатать в «Университетских известиях» работу без одобрения профессора-специалиста. Я «огрызался», когда это было нужно, но спешил пройти мимо и продолжал заниматься своим делом. С увлечением читал я на Курсах историческую грамматику французского языка, собирая всегда многочисленную аудиторию, разбирал с нею старофранцузские тексты, читал специальный курс о Данте и вел практические занятия по теории творчества и методологии литературных изучений.

В университете было всего 3 студента на романском отделении: Делетицкий, Ермаков и Солонина, которого иногда, путая, под общий смех присутствующих, я называл «Лососина».

Последний курс дал мне самому особенно много. Уже ранее, в Петербурге, читая в течение 2-х лет с осени 1904 г. лекции по истории театра на Музыкально-драматических курсах Е.П.Рапгоф, я чрезвычайно заинтересовался проблемой творчества и как-то незаметно для меня самого эта тема стала мало помалу предметом моих специальных изучений: я много читал по этому вопросу, не пропуская ни одной новинки и применительно к нему подбирал книги и статьи в мою библиотеку, так что собрал в конце концов довольно ценный ассортимент, к сожалению, оставленный при эвакуации в Варшаве. Особенно сильное влияние на меня в этом направлении оказал II том исследования приват-доцента Е.В.Аничкова: «Весенняя обрядовая песнь на Западе и у славян», о котором я поместил рецензию в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1906 г. Осенью 1906 г. студенческая молодежь, организовавшая драматический кружок при университете, пригласила меня прочесть серию лекций по истории драмы, и это еще более способствовало углублению моих занятий в этом направлении, Ранее я сам уже организовывал в гимназии К.Мая «Кружок для изучения вопросов художественного творчества», в котором усердно работали ученики старших классов и из которого вышло несколько интересных работ: «Художественность и нравственность в творчестве Г.Гейне» Георгия Эдуардовича Петри в «Отчете гимназии и реального училища К.Мая» за 1907-08 уч. год и «Психология творчества Генрика Ибсена» Сергея Михайловича Бокина в Киевском журнале «В мире искусств» за 1909 г. В связи с этим первым курсом, объявленным мною в Петербургском университете в весеннем семестре 1908-09 уч. года было «Введение в изучение вопросов художественного творчества», которого, однако, я даже не успел начать. Теперь, в Киеве, я, во-первых, привел в исполнение свою давнюю мечту – напечатал свою книгу «Пушкин как эстетик», последняя глава которой «Эстетика Пушкина» была моим докладом в Неофилологическом обществе при Спб. университете. Но самое главное – расширил и углубил свои штудии по методологии и теории творчества, занявшись изучением отдельных основных вопросов, как то: отношением искусства к действительности, нравственности, общественности и т.д. С одной стороны, мне очень пригодились здесь те конспекты и выписки по данным вопросам, которые я вел еще с 1906 г., а с другой, – познакомившись детально с творческой психологией Гоголя, проштудировав внимательно все четыре тома его «Писем» накануне 100-летнего юбилея его рождения, я окончательно убедился в правоте своих предположений, касавшихся общего характера творчества. Результатом этих занятий должна была явиться большая книга о «Гоголе, как художнике и человеке», подробный план которой был уже мною набросан, но которая за недостатком досуга явилась лишь в виде сжатого конспекта-статьи, «Великий сфинкс», напечатанной впервые в газете «Киевские Вести» в день юбилея, а затем в «Русском Филологическом Вестнике» за 1910 г. и отдельной брошюрой под заглавием «Тайна гения Гоголя» в том же виде, как она была произнесена мною в Варшаве в зале Ратуши в день чествования памяти писателя в апреле 1909 г. Кроме того, тогда же в общем виде был намечен мною в сущности весь план будущей «Методологии» истории литературы в большой статье «Гений-художник, как антиобщественность», напечатанной впоследствии в 1910 г. в «Варшавских Университетских Известиях» и вышедшей отдельным изданием. Это был мой доклад, читанный на одной из литературных бесед в Киевском общественном клубе и бывший потом темой одной из моих публичных лекций там же, в Киеве, в самом начале 1909 г. Ночуя как-то в кабинете Перетца, я случайно нашел там его лекции: «Методологическое введение в историю русской литературы» и провел за ними большую часть ночи: они ответили моим собственным исканиям, прояснили мои собственные мысли и сделали ясными ошибки Перетца, которые я решил исправить в моей будущей работе. Так, в общих чертах здесь, в Киеве, наметилась все направление моих будущих изучений в области теории и методологии творчества, которые так и не закончились.

Летом, в мае-июне 1909 г., поселившись на Левашовской в усадьбе проф. Сони, я случайно напал на книгу Акима Волынского о Леонардо да Винчи, которая произвела на меня неизгладимое впечатление.

Возглавлял Ленинградский хореографический техникум. Печатал ряд статей по вопросам искусства (преимущественно танца) в ленинградском журнале «Жизнь искусства». Был председателем правления ленинградского отделения Союза писателей (1920—1924), председательствовал в коллегии «Всемирной литературы». Но своим «этическим» и «эстетическим» теориям он оставался верен до конца своей жизни, даже в условиях кардинально изменившейся социальной обстановки.

В своих последних работах Волынский ставит во главу угла идею синтеза религий, превращения их всех в некую будущую возвышенную религию, религию света, религию солнца, религию гиперборейскую, о которой он мечтал много лет.

Не сама по себе: я видел ясно ее многочисленные недостатки, но той общей характеристикой Леонардо, с которой до того я был слишком мало знаком. В связи с моими собственными изучениями и замыслами она мне положительно открыла глаза, и моя мысль об антиморальности и антиобщественности художественного гения, и ранее не дававшая мне покоя, теперь гвоздем засела у меня в голове. Мне казалось, я нашел того именно, кто был мне так нужен, то высшее выражение художника со свойственным ему «чувством художественной равноценности» (в моем определении), изучение которого должно было открыть мне тайны творческой психологии. Недолго думая, я решил тут же избрать Леонардо темой для моей диссертации, ехать в Италию и изучать этого художника.

Только этой одержимостью я и могу объяснить себе теперь, как я решился тогда оставить еще больную почти жену (после рождения младшей дочери Ариадны) и, сломя голову, с закрытыми глазами бежать на несколько месяцев в Италию. Я никогда не забуду этого путешествия, наполнившего мою душу невыразимым блаженством.

Через Будапешт, Фиуме я морем пробрался в Анкону, оттуда – в Рим; из Рима через Анцио в Неаполь, оттуда морем в Мессину, побывав в Катании, Монреале, Таормине и Сиракузах, направился в Палермо, откуда морем же вернулся в Неаполь и через Рим проехал во Флоренцию. Из Флоренции, побывав в Пизе и Генуе, переехал на продолжительное время в Милан, где преимущественно и занимался Леонардо, сначала в Амброзиане, а затем в «Raccolta Vinciana» в Castello Sforzesco при «Anchivio storico civico».

Свое путешествие до Рима, где я изучал леонардовский «Trattato della pittura» и осматривал в частных галереях картины его школы, я подробно описал в моих «Письмах из-за границы», которые периодически помещал в «Киевских Вестях» за 1909 г. (см. «Материалы к биографии, литературной, общественной, врачебной и научно-педагогической деятельности А.М.Евлахова»).

Но здесь мне бы все же хотелось сказать несколько слов об этой второй поездке в Италию и моих дорожных впечатлениях.

Был чудный вечер, когда я подъезжал к столице Венгрии. Солнце уже зашло, и вдали показалось сплошное море электрического света: это был Будапешт. Сойти с поезда на обширный и шумный вокзал, расположенный в центре города, выйти на улицу и отыскать номер в гостинице – было делом нескольких минут. Когда на следующее утро я проснулся, мне захотелось природы, и я отправился в Варошлигет, городскую рощу. Долго бродил я вокруг громадного озера и по островкам, среди высоких тенистых деревьев, отдыхая от городского шума и гама, от трескотни экипажей, звонков трамвая и неустанного движения говорливой толпы. Роща столь обширна, что в ней легко запутаться. Побродяжив по городу, я поехал на трамвае до Дуная, сел на пароходик и переехал к Буда – старому городу. Едва ли есть в Будапеште что-либо лучшее, чем эта старая его часть, за исключением разве острова Маргариты. Дорога от берега Дуная идет все вверх и вверх среди чудной зелени, в которой буквально утопаешь. Наконец добрался до королевского дворца, откуда виден весь Будапешт, как на ладони: великолепная панорама! Спустившись вниз и перейдя мост, я направился к острову Маргариты, где зелень ласкает глаз, тенистые аллеи укрывают от жгучих лучей солнца. Парк тянется без конца, и все-таки нельзя им налюбоваться. Был теплый летний вечер. Пароход австрийского Ллойда, на котором я ехал, отошел из Фиуме по направлению к Анконе, по ту сторону Адриатического моря, где меня ожидала Италия. Медленно проплывал он вдоль истрийского побережья, красивые очертанья которого, освещенные мигающими огоньками Аббации, в вечерних сумерках сливались с потемневшим небом, на котором мерцали бледные звезды.

Сидя на палубе парохода и испытывая смутную грусть, я не мог понять ее причины. В голове моей теснилось множество мыслей, а душа все более погружалась в водоворот охвативших меня волнений и неясных, но грустных чувств. Я думал о том, что с каждым часом, этот пароход все дальше уносил меня от родной земли и всего, что мне было там так дорого. Даже близкое русскому уху «вода зимна!», которое хорватские босые мальчики выкрикивали на железнодорожных станциях от Загреба до самого Фиуме, предлагая пассажирам холодную воду в пористых глиняных кувшинах, предохраняющих ее от жары, наполнило мое сердце горечью, напомнив мне о далекой родине. И теперь я продолжал думать об этой прекрасной земле, где все кажется чужим, но где живет родной мне по крови народ, до сих пор продолжающий считать ее своей и называющий Фиуме его подлинным старинным именем Река.

Когда пароход входил уже в пролив Кварнеро и Фиуме осталось далеко позади, я различил в темноте силуэт проходившего мимо военного судна, с палубы которого так неожиданно и странно неслись заунывные звуки русской гармоники. Очевидно, это был наш военный корабль, направлявшийся в Фиуме. На душе моей стало так тоскливо, что я не мог уже усидеть на палубе. Чтобы не слышать этих раздиравших мое сердце звуков гармоники, я сошел по трапу вниз в свою комнату с намерением лечь и уснуть, забывшись до утра сном.

Приехав в Рим, я по рекомендации остановился в одном пансионе на Монте Пинчо против Виллы Боргезе, где в древности были знаменитые сады Лукулла. В комнате чувствовалась свежесть этого бесконечного сада, врывался запах его цветов и гигантских деревьев, слышалась прохлада неумолчно журчащей воды фонтанов и оранжерей.

Кроме меня там были еще учитель-француз, инженер-немец и английский полковник. Этот последний представлял собой весьма колоритную фигуру. Вылощенный джентльмен, он по собственному признанию прошел огонь, воду и медные трубы: где только ни пришлось ему жить и чего только ни видел он и ни испытал. Однажды, посланный английским военным министерством в Южную Африку для изучения на месте причин побед и поражений английской армии в войне с бурами, он принужден был даже жить на ветках деревьев. С самого раннего утра он что-то выстукивал на машинке. При всем том он был вегетарианец и весьма религиозен. Религиозность его была чисто английская, пуританская: он был христианин-ригорист. Когда однажды за столом во время обеда он стал развивать мне свои пуританские идеи, я не выдержал и не столько ради истины, сколько из чувства противоречия, стал возражать ему, нарочито подчеркивая отрицательные черты христианства и высмеивая его вегетарианство самыми что ни на есть софистическими доводами. Думал ли я, что впоследствии сам стану убежденным вегетарианцем? Чему посмеешься, тому и послужишь!

Полковник отплатил мне тем, что на следующий день за обедом же, когда я хотел взять салфетку, я почувствовал под нею что-то твердое и обнаружил там миниатюрную книжку в самодельной шелковой обертке. К моему удивлению это было евангелие на русском языке с трогательной надписью: «From Henry Gise. August 12.1909. Rome». Милый полковник, наблюдавший за выражением моего лица, мог убедиться, как я ему был благодарен.

Как истый англичанин, он старательно произносил итальянские слова: звучные, сочные итальянские гласные превращались у него в какие-то замученные английские звуки. С ним вечно происходили курьезы, смешившие нашу небольшую компанию до упаду. Как все англичане, почти не выговаривая буквы «р» перед «н», он, когда хозяйская дочка подходила к нему с мясным блюдом, задавал ей лаконический вопрос: – «Cane?» (т.е. собака? – вместо: carne – мясо). Эта сцена всегда бывала преуморительна и вызывала неудержимый хохот, тем более, что полковник, к сожалению, попадал не в бровь, а в глаз: мясо-то действительно скорее всего похоже было на собачье.

Однажды чудесной лунной ночью после того, как за ужином я выражал полковнику свое изумление тем, что он, убежденный вегетарианец и христианин, выбрал себе такую невегетарианскую и нехристианскую профессию, мы вместе отправились к Колизею. Невозможно словами передать ощущение, которое испытываешь на развалинах этого колосса (Colosseo – по-итальянски). Да это и не ощущение, – это целый хаос смутных мыслей и чувств, в котором теряешь самого себя, пытаешься разобраться – и не можешь. В нем, этом гигантском цирке, есть что-то поистине мистическое, какая-то таинственная сила притягивает к нему к нему, как к бездонной пропасти: французы называют это странное чувство – terme de l’abime, – притяжением бездны.

Ведь именно здесь, в этом циклопическом сооружении, вмещавшем пятьдесят тысяч зрителей, был чувственный фокус, собиравший в себе все страсти императорского Рима.

Сюда шли они, эти толпы с жадно горевшими глазами. Эти тысячи людей шли, чтобы здесь разрядить животное электричество своей природы, чтобы здесь удовлетворить того зверя, который всегда скрывается в человеке и всегда ищет выхода. Тут совершался тот катарсис, то очищение страстей, о котором говорил еще Аристотель. Это был громоотвод древнего Рима. Удивляться ли, что и сейчас еще Колизей таит в себе какую-то магическую силу, которая притягивает к нему против воли?! Он манит и страшит, и печалит. Грустные и задумчивые сидели мы на этих развалинах. Каждый ушел в себя, но все думали об одном и том же. Вокруг была тишина, никого уже не было. И мне казалось, что это – обширное кладбище, где витают тени замученных людей и где другие, сильные, могучие души все еще не могут найти успокоения, полные бесконечной мощи и безграничных страстей.

Будучи в Неаполе, я не удержался и решил проехать в Сицилию. Это было вскоре после знаменитого землетрясения, когда в одну ночь из ста двадцати тысяч населения в Мессине осталось двадцать тысяч. Цветущего города, утопавшего в лимонных и апельсиновых рощах, уже не было – остались одни развалины. Всюду стояли часовые с ружьями; время от времени то там, то здесь раздавались взрывы – для извлечения трупов и ценностей (см. мои рассказы в «Литературных акварелях»).

Повсюду были временные деревянные бараки, где были оборудованы правительственные и общественные учреждения, а на оставшихся стенах и заборах висели огромные афиши с выражением благодарности от «Мессинской коммуны» русским морякам, спасавшим несчастных людей, которые бросались из домов к берегу, где их поглощали волны, высотой в многоэтажный дом, налетавшие на город. Рассказывали, что в одном из домов на 5-ом этаже жила русская семья из 3-х человек – мужа, жены и ребенка, которые в эту ужасную ночь, находясь в разных комнатах, провалились между стеной и полом, были потом откопаны живыми и отвезены в неаполитанский госпиталь, где оказалось, что это – члены одной семьи! Да мало ли о каких чудесах рассказывали!

Побродив по чужим стенам и потолкам вокруг лежавшего в развалинах собора, где часовые всюду преграждали путь, я проехал по железной дороге далее в Таормину, где видел еще курившуюся Этну, виновницу всех этих бед, и поздно вечером приехал в Сиракузы. Уже в сумерках бродил я по этому необыкновенному городу, где, казалось, в воздухе еще звучит эллинская речь, и где уже совсем в темноте стоял я, наблюдая удивительное зрелище – мраморный фонтан Аретуза, стекающий между папирусов.

В Палермо, этой сказочной столице Фридриха II Гогенштауфена, германского императора, влюбившегося в Италию и навсегда поселившегося в этом многоязычном городе, где наподобие арабских халифов он устроили себе гарем, окружив себя поэтами, музыкантами, художниками, философами и учеными, которых собрал со всех концов Европы, Азии и Африки, Дворец Фридриха с его колоннами и внутренними фонтанами, католические храмы, больше похожие на мавританские мечети – все это так поразило мое воображение, что я не мог очнуться от изумления и был как бы в зачарованном сне. Долго стоял я в задумчивости в монастыре Монреале, куда дорога идет из Палермо в электрическом трамвае по какой-то совсем нереальной дороге и где человеку кажется, что он в раю. Здесь все еще напоминает былое владычество мусульман: триста колонн имеют каждая особый рисунок и особые арабские надписи, а с потолка соборного купола со страшной высоты глядит вниз голова Христа – черного араба! Так, проблуждав по Сицилии, я вернулся в Неаполь с пустым карманом. Остановившись в той же гостинице, где жил, я был обеспечен пристанищем, но есть мне уже было нечего. В один прекрасный день у меня в кошельке осталось всего 50 чентезимов, т.е. 20 копеек. Деньги же, которых я ждал из России, в банк все не приходили.

В состоянии тяжелой депрессии, не евший уже несколько дней, бродил я по набережной Кьяйя, думая о том, как в конце концов упаду где-нибудь от голода и как подберет меня итальянская полиция.

Вероятно, так бы и случилось: я всегда был недогадлив, а в критические моменты жизни и совсем теряюсь. Как вдруг, проходя по Кьяйа, я увидел русский трехцветный флаг и сам удивился, как это раньше не догадался обратиться в русское консульство.

Когда я объяснил секретарю-итальянцу, в чем дело, предъявив ему свой командировочный паспорт, тот сразу разочаровал меня, показав мне в свою очередь объявление от нашего министерства иностранных дел, гласившее, что, так как многие русские подданные злоупотребляли до сих пор помощью наших консульств и, получая по несколько раз деньги на выезд, оставались в действительности на месте, то консульствам разрешается отныне выдавать нуждающимся не более пяти лир, т.е. двух рублей.

– Что же я буду с ними делать? – спросил я с удивлением.

– Доедете до ближайшего города, – ответил секретарь.

– Но ведь мне нужно ехать на родину!

– Ну, там пойдете опять в русское консульство и получите еще пять лир, на которые доедете до следующего города, и так до границы.

– А потом?

– А потом вас отправят по этапу…

Так как все это мало устраивало меня, то секретарь любезно предложил мне подождать вице-консула (консул был в отпуску), который должен был скоро прийти. Каково же было мое изумление, когда, войдя к нему, я очутился перед своим бывшим товарищем по университету Рагозиным! Правда, мы были там политическими врагами. Но с тех пор прошло много лет, и теперь мы встретились радостно, как старые друзья, забыв обо всем, что разделяло нас некогда. Оба вспоминали протекшие счастливые годы юности, которые бывают лишь раз в жизни и не повторяются никогда.

Когда я рассказал Рагозину свою историю, он сильно попенял мне за то, что я сразу же не вспомнил, куда нужно обратиться. Радостный и счастливый выходил я из русского консульства, и все вдруг стало мне мило: и этот парк с его вековыми деревьями, и этот чудесный залив с его многоцветными проворными лодочками, с которых раздавались такие простые в своей задушевной нежности слова баркаролы.

Грациозно вибрируя, стройный тенор в бархатной куртке и черном берете с пером пел томительно и сладко, выводя ноты и как бы любуясь сам собою, о благословенной земле, этом царстве гармонии, где улыбнулась вселенная:

O bella Napoli,

O suol beato –

Dove sorridere

Volle il vreato!

В Италии все поют. Поет рабочий, укладывающий кирпичи строящегося дома, причем заливается таким соловьем, что у нас, как выражались в старину, его сразу бы приняли на «императорскую» сцену: можно подумать, что он всю жизнь только и делал, что выступал в роли герцога в «Риголетто» или Канио в «Паяцах». Поет прачка, стирая белье и наполняя весь двор своими колоратурными трелями. Подпевает кондуктор, проверяя в поезде билеты.

Мурлычет себе под нос какую-нибудь неаполитанскую канцонетту официант в кафе в своем неизменном фраке с белоснежной салфеткой через плечо и подносом в руках, подавая бокал «lampone» (малиновый лимонад с соломинкой за 50 четезимов, около 20 копеек), из которого истый итальянец тянет весь вечер напролет, причем, когда дело доходит до припева, то официант уже не идет, а приплясывает вместе с подносом и «lampone», и вся публика подхватывает этот припев.

Во Флоренцию я прибыл, как уже в хорошо знакомый город, остановившись у своих бывших хозяев Ланфранки на Борго де Гречи 21. Уже в первый приезд в 1907 г. Флоренция прозвучала в моей душе, как сладкий аккорд чарующих звуков. Мне не забыть ее тихих переулков старинной архитектуры, ее аллей в садах Боболи, где темно, как ночью, от переплетающихся верхушек деревьев, ее сонного Лунгарно, по которому вдоль до самого парка Кашине я не раз бродил, всматриваясь в мутно-зеленые воды Арно, ее прохладных галерей, где чувствуешь себя подавленным этим морем разлитой красоты; ее цветущих окрестностей по Виале Деи Колли вверх по дороге во Фьезоле, где впервые открывается тайна названия этого каменного города. Не забыть мне и темных вечеров в парке Кашине с его тысячами светляков, которые называются здесь «люччоле», т.е. лампочки, бороздивших во всех направлениях небо, казавшееся феерическим и точно осыпанным крошечными звездами.

Наконец, достиг я и цели своих мечтаний – Милана, который привлекал меня, конечно, не сам по себе, но как «город Леонардо да Винчи». Много бесконечных часов наслаждения дали мне «Атлантический кодекс» и рукописи, собранные и изданные Равессон-Молльеном, которые изучил вдоль и поперек.

Не меньшее наслаждение испытал я в монастыре Санта Мариа деле Грациэ, где никогда не мог достаточно насмотреться на «Тайную вечерю» (Cenacolo). Здесь, в Милане, я близко познакомился с директором «Archivio storico civico», душой «Ruccolta Vinciana» доктором Этторе Верга, с которым потом мы стали друзьями и переписывались до последнего времени (он умер в 1931 г.). Ему я обязан многими ценными указаниями насчет материалов, касающихся Леонардо, и благодаря ему же, всегда таскал из «Castello Sforzesco» к себе на квартиру целые кипы книг, над которыми просиживал ночи напролет перед одной стеариновой свечкой. Благодаря во многом ему, я был зачислен в список сотрудников Леонардовского института в Милане.

Моя хозяйка Кристина Поло не раз утром говаривала мне, посмеиваясь: «Вижу по свечке, что сегодня наш professore занимался всю ночь. Значит, нужно готовить новую». Конечно, я бы не успел за полтора месяца пребывания в Милане сделать все, что мне было нужно, если бы занимался только днем. Так, проводя дни в «Raccolta», а ночи у себя за столом на Виа Паоло Каноббио-джа Пеши (Via Paolo Canobbio – gia Pesci) где я и впоследствии останавливался, и закончил все, что наметил еще в Киеве, сделал все выдержки и в результате собрал такую массу материалов, что сам приходил в ужас, разложив тщательно все по конвертам. Увы, мне в течение почти 50 лет не удавалось приняться за обработку этих материалов, и задуманная много лет назад книга о Леонардо, оказалась написанной лишь в 1955-57 гг. Там и сям в своих других книгах, написанных за эти десятки лет, я разбросал мои затаенные мысли о нем, поместил в 8-м выпуске «Raccolta Vinciana» за 1913 г. маленькую статью «Leonardo da Vinci e il metodo nella seienza» и «Leonardо de Vinci,» за 1937 г. Со мной случилась история, слишком обычная для всех, кто задавался большими замыслами. То, что должно было служить лишь «введением» в книге о Леонардо, объясняющим метод исследования и точку зрения автора, разрослось в целое «Введение в философию художественного творчества», которое в свою очередь распухло до 3-х томов, оказавшись все же не законченным. Это же предполагавшееся «введение» к Леонардо породило и мои «Очерки по теории художественного творчества» в 2-х томах под несколько претенциозным заглавием: «Реализм или ирреализм?», которое также осталось незаконченным.

Говорить о самом Милане нечего, кроме, конечно, его изумительного собора (Duomo). Помню, как однажды осенью в пасмурный день, выйдя из дому, я заблудился и, заблудившись близ Пьяцца дель Дуомо, и сам не заметил, как подошел к собору, когда окутывавший его туман вдруг начал постепенно рассеиваться, таять, и из-за этого тумана стали медленно выплывать рельефные очертания величественного здания, обнаруживая поразительную стройность частей и целого, обычно даже не замечаемую.

Милан остался дорог моему сердцу еще и потому, что, благодаря Этторе Верга, я свел там знакомство с другим замечательным леонардистом Джузеппе Фраккароли, автором изумительной по глубине мысли и богатству собранного материала книги «Иррациональное в литературе», с которым мы тоже подружились, погибшим потом нелепой смертью на улице под фиакром (см. мою переписку с ними).

В самом конце сентября 1909 г. я вернулся в Киев, прочел на прощание в Соловцовском театре объяснительную лекцию о «Зимней сказке» Шекспира и, забрав семью, переехал в Варшаву, где был еще в декабре 1908 г. избран почти единогласно (1 голос против, – вероятно проф. Вержбовского, читавшего польскую литературу и язык на польском языке; все остальные предметы читались на русском) на кафедру и куда был назначен 1 февраля 1909 г. доцентом. С грустью покидал я милый Киев, где мне было так хорошо и откуда я уходил, соблазненный перспективой самостоятельной деятельности, а главное – определенностью и прочностью положения, связанного с государственной службой, этим «pium desiderium» семейного человека.

Грустно мне было покидать Владимира Николаевича Перетца, которого я искренно полюбил и к которому успел привязаться. Все человеческие связи, увы, рушатся при разлуке, и люди, некогда близкие, становятся друг другу до обидного чужды. Было время, когда мы дня не могли обойтись один без другого и, если я не шел к нему до вечера, то он уж непременно прибегал ко мне, как и обратно, а что общего потом осталось между нами?! Когда при первой эвакуации из Варшавы в конце июля 1914 г. я посетил его в Киеве проездом мне даже показалось, что он стал ко мне как-то холоден; во всяком случае я не заметил в нем никакой особенной радости при неожиданной со мной встрече в такой тревожной обстановке, а я-то волновался и дрожал, как влюбленный при свидании после долгой разлуки.

Не раз, уже дав свое согласие на избрание в Варшаве, я начинал колебаться. Не раз приходила мне в голову мысль, что от добра добра не ищут. Но нужно было в конце концов испытать себя и в ответственной деятельности, возможность которой открывала передо мной сама судьба. Я – фаталист и издавна придерживаюсь в жизни старого правила, завещанного Гриневу его отцом: «ни на какое дело не напрашивайся, и ни от какого дела не отказывайся».

[1] Отсюда все до конца писано мной весной 1918 г. в Ейске.