Эльфир Сагетдинов

Мое первое самое сильное впечатление от Бежецка, как ни странно, было связано не с обликом старинного русского городка, который я увидел впервые, а с его духом, с его воздухом. В отличие от Москвы, здесь этот воздух хотелось пить, как родниковую воду, он был чист и прохладен по-зимнему, и легкий привкус тонкого аромата печного дыма совсем его не портил.

Это впечатление невольно оживило картины моего детства, которое прошло в таком же небольшом городе, но на Урале, недалеко от Свердловска–Екатеринбурга. Это был мгновенный контакт не просто с каким-то воспоминанием из далекого прошлого, а возвращение к той свежести восприятия чего бы то ни было, каковая бывает только в детстве, при первых открытиях, первых встречах с сущим, когда мир не ограничивается тремя измерениями, и лес хранит в себе непостижимую тайну. Такого рода контакт не может быть длительным, он пронзает как молния и оставляет след в сознании в качестве свидетельства иной жизни, иного режима существования, в котором истина кажется явленной во всем ее великолепии.

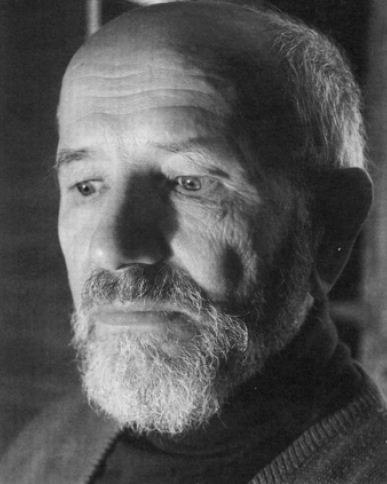

Я думаю, это явно имеет отношение к жизненным смыслам, которые должны наполнять категории, о которых сказал Алексей Савин. Итак, речь пойдет о воспоминаниях, которые по определению субъективны, но эта субъективность является неотъемлемым элементом правды в этом жанре. Но прежде чем я приступлю к чтению воспоминаний о. Владимира Зелинского о его встречах с Владимиром Вениаминовичем, хочу обратить внимание на то, что Владимир Корнельевич Зелинский — коренной москвич, сын известного литературоведа, выпускник филологического факультета МГУ, он вырос в культурной среде столицы. При этом он принадлежит к тому же поколению, что и Владимир Вениаминович Бибихин.

А что такое столица? Это ведущие учебные заведения и научные центры, главные библиотеки страны, в одной из которых два Владимира, «пропитываясь таинственной тишиной», впервые встретились. Это и крупные ученые-гуманитарии, которые еще застали Серебряный век русской культуры (как известно, Бибихин одно время работал секретарем Алексея Федоровича Лосева, выпускника Московского университета 1915 года). Однако Бибихин родился и вырос в провинции, где не было никаких классических гимназий и курсов древних языков, и он после окончания средней школы отлично сдал вступительные экзамены в МГУ на философский факультет.

Тем не менее его не приняли, как оказалось, по причине излишнего свободомыслия, которое он приобрел, что удивительно, как раз в провинции. Прошло целых семь лет, прежде чем Бибихин смог продолжить свое образование уже в Институте иностранных языков им. М. Тореза. Казалось бы, это только факты личной биографии исследователя, не имеющие особого значения для существа его дела. Но то влияние личности Бибихина, которое вышло далеко за рамки культурного пространства наших обеих столиц, говорит о том, что его творчество, философия стали событием в масштабе всей страны, со всеми ее провинциями, где звучит русское слово.

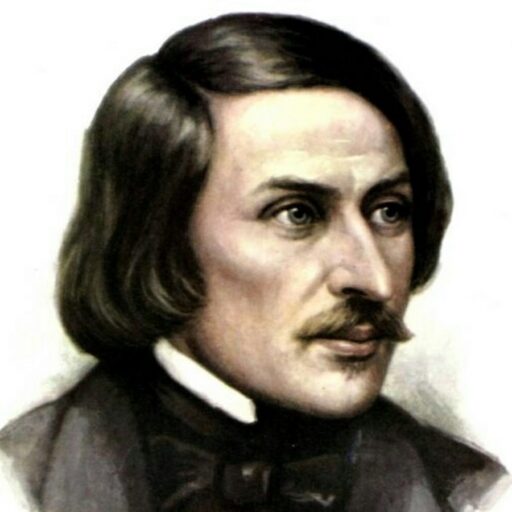

Слово же Бибихина было не только новым, оно прокладывало новые пути, наводило мосты между разными мирами. Между центром и провинцией, между Россией и Европой, между Востоком и Западом, между словом и мыслью. Говоря о Розанове, Бибихин невольно проговаривается о своем сродстве с ним, о пути, который не чужой и для него. «Только одно, тайная вдумчивость, способность к вещим снам спасает в конечном счете Россию, которая как ни одна страна в мире открыта выстуживающим ветрам. На таком сквозняке казалось бы все должно быть мобилизовано на обустройство. Но именно у нас Розанов смеет позволить себе бескрайнюю широту вопросов. После него говорить, принадлежит ли Россия мировой цивилизации, уже анахронизм. После Розанова Россия вся, с провинцией, деревней, пригородами, огородами, коровой, колодцем, с пьяным в канаве, вошла, широко въехала в единственную историю мира» (1).

То есть на самом деле Россия, оставаясь во многих существенных аспектах современной жизни провинцией, уже не является провинциальной, так же как собственно наша провинция может не быть провинциальной по отношению к Москве. И, возможно, только кажется, что существует множество миров, не связанных друг с другом, нужно лишь найти в себе такую точку, в которой все эти миры есть одно. Найти точку — легко сказать, но для этого необходимо пройти долгий путь. Wege — nicht Werke. Пути — не труды.

Создал учение о Бытии как об основополагающей и неопределимой, но всем причастной стихии мироздания.

Еще один не чужой для Бибихина голос из самого центра Европы, голос мыслителя, Мартина Хайдеггера, который предпочел оставаться в провинции и которому «задумчивый рост елей» (2) в горах Шварцвальда говорил больше, чем любое философское высказывание, прозвучавшее в аудитории Берлинского университета. Возникает вопрос, могут ли такие поиски таких мыслителей, как Бибихин и Хайдеггер, помочь нам найти свою дорогу не только в философии как науке, но и в обретении руководящего принципа жизни, с учетом того, что у большинства из нас нет такого уникального культурного багажа.

Думаю, здесь логично обратиться к своему личному опыту, который в данном случае может выступить свидетельством такого воздействия, в качестве контрапункта к московским воспоминаниям отца Владимира Зелинского. Первая моя встреча с Владимиром Вениаминовичем была заочной, и это не только фигура речи. Произошло это в последние доперестроечные годы, когда я учился на философском факультете Уральского государственного университета. Что представлял собой в то время философский факультет? Кузницу кадров для идеологического фронта! Так было не только у нас, но и в Ленинграде, и в Киеве, и в Ростове, и гораздо в большей степени в Москве. Безусловно, труды основоположников марксизма, так же как и некоторые произведения других классиков мировой философии, были вполне доступны и сохраняли при этом свою интеллектуальную и духовную ценность.

Однако это было лишь частью богатейшего мирового наследия, а сам учебный процесс был заточен на то, чтобы воспитывать функционеров, и даже самые талантливые преподаватели не могли вытравить дух нафталина. Меня стали одолевать сомнения, то ли это знание, которое мне нужно, но можно сказать, что мне повезло: на третьем курсе я получил доступ к спецхрану университетской библиотеки. Именно там я впервые увидел издания для служебного пользования (ДСП), среди которых главное место занимали «реферативные» сборники ИНИОН. «Диалектика Гегеля в оценке современных западных философов», «Онтологическая проблематика языка в современной западной философии», «Философия Канта и современность» и прочая, и прочая.

Язык Хайдеггера меня, как сказал Михаил Богатов, взбудоражил, растормошил, заставил проснуться, но это был Хайдеггер на русском языке Бибихина. Бывают книги и книги, но этот текст стал для меня живой встречей, неким поворотным моментом, поскольку этот текст резонировал с тем, что называют призванием, тем, ради чего я поступил на этот факультет в надежде разобраться с чем-то самым главным в моей жизни. После этого Хайдеггер стал для меня отдушиной, я занялся переводом его текстов.

Сначала «О существе истины», затем даже «Бытие и время». На пятом курсе, за месяц до защиты диплома, я приехал в Москву для работы в библиотеке ИНИОН, и, конечно же, не упустил возможность договориться о встрече с Владимиром Вениаминовичем. В назначенный день он читал в МГУ на философском факультете одну из лекций, вошедших в семестровый курс «Узнай себя». На лекции речь шла об индивиде как нераздельности, о монаде, которая отражает в себе весь мир, о феномене двойничества у Гоголя и Достоевского.

Настоящим открытием для меня стало то, что художественная реальность Гоголя рассматривалась как полноценный предмет философского анализа, и все это происходило в стихии родного русского языка, а Гоголь, скучный знакомец из школьной программы, вырастал в мирового мыслителя.

После лекции мы разместились на скамейке сквера за главным зданием МГУ, около поля, на котором студенты играли в футбол. Это был май 1990 года. Я показал Владимиру Вениаминовичу свой перевод «Бытия и времени», первые сто страниц. Мы читали, обсуждали, просто говорили, и я не заметил, как пролетели три часа. Потом я запоздало стал раскаиваться в том, что отнял столько времени, но он в ответ нашел какие-то такие простые и убедительные слова, что я совершенно успокоился. Удивительная щедрость! Главная максима, которую я вынес из нашего разговора: в работе с текстом нужно исходить не из текста, а из своего здесь и теперь, из своего мира, который имеет свои уникальные краски, в т. ч. психологические, социальные и национальные.

Причем это не то что не закрывает доступ к абсолютному измерению, а является опорой для прыжка к нему. А когда мы заговорили о национальных корнях, Владимир Вениаминович, узнав о том, что татарский язык для меня родной, можно сказать, поразил меня в самое сердце тем, что продекламировал на достаточно неплохом татарском одного из самых тонких татарских поэтов конца XIX века, а именно Дэрдменда.

Позже я узнал, что он после множества европейских языков и санскрита занимался изучением японского и непосредственно обнаружил его типологическое родство с татарским языком как одним из тюркских языков. Сначала он указал на общность базовых корней, приведя мне несколько примеров, в т. ч. японское «кимоно» и татарское «кием», а также японское «тэнгэн» (центр неба) и татарское «тэнгри» (языческий бог–небо). Затем он отметил влияние агглютинации и сингармонизма на сохранение внутренней формы слов этих языков, то есть фонетической структуры корней.

И это не было досужим интересом полиглота. Скорее здесь речь идет о гумбольдтианском подходе, в рамках которого работал и Хайдеггер. Общеизвестна его формула «Язык — дом бытия», согласно которой язык есть нечто большее, чем средство общения. И после всего этого моему удивлению вообще не было предела, когда Владимир Вениаминович сделал экспликацию этих, казалось бы, сугубо лингвистических феноменов в плоскости политической повседневности.

Оставалось чуть больше года до распада Советского Союза, и он мне говорит о том, что успехи Японии в реализации новейших технологий не в последнюю очередь связаны с особенностями японского языка. Природные же, равно как и человеческие ресурсы, связанные с аналогичными особенностями татарского языка и, соответственно, татарской ментальности, могут позволить сыграть Татарстану особую созидательную роль в новой России. Этот тезис показался мне тогда фантастическим, но так или иначе, нельзя отрицать в нем признание особой самодостаточности и уникальности голоса провинции.

Как мне представляется, такому пониманию самодостаточности созвучна концепция свободы, изложенная Бибихиным в лекционном курсе «Собственность. Философия своего», прочитанном в 1993–1994 гг., а также в статьях «После перерыва» и «Свое, собственное», опубликованных в 2003 году в сборнике «Другое начало». «Свобода на то и свобода, чтобы уметь оставаться собой даже в жестких условиях; она во всяком случае лежит вне плоскости детерминизма-индетерминизма»(3). «Русская свобода происходит от своего не в смысле собственности моей, а в смысле собственности меня. Собственно я, сам и свой, и есть та исходная собственность, минуя которую всякая другая будет недоразумением. Древнегреческое именование бытия, οὐσία, сохраняло исходное значение собственности, имения.

У позднего Хайдеггера событие как явление, озарение бытия указывает одним из значений на свое, собственное (Ereignis — eignen). От скользящей релятивности своего в смысле кому-то юридически принадлежащего мысль не может не возвращаться к основе собственно своего как настоящего, чем человек интимно захвачен без надежды объясниться, лишь ощущая тягу захвата. Свобода по сути не независимость, она привязана к тайне своего (4). Но в статье «Для служебного пользования», опубликованной в том же сборнике, Бибихин упоминает о другой свободе. Он пишет:

«Все успели заразиться свободой Зелинского» (5), и при этом речь идет как раз о будущем отце Владимире Зелинском, который был коллегой Бибихина в секторе информации Института философии и который выбрал эмиграцию в Италию. В данном случае это можно трактовать как желание освободиться от неизбывной провинциальности Москвы того времени, провинциальности в сравнении с культурными центрами Европы.

В 2001 году меня пригласили на работу в московское издательство «Академический Проект». Я привез с собой черновик моего перевода лекционного курса Мартина Хайдеггера «Что зовется мышлением?», и мы вновь встретились с Владимиром Вениаминовичем и обсудили несколько первых лекций. При этом я не чувствовал никакого морального давления, даже невольного, несмотря на чудовищную разницу в наших компетенциях. Единственное, что он мягко подчеркивал, это то, что нежелательно использовать в грамматических конструкциях излишний активизм.

Он с ходу предлагал сразу несколько вариантов перевода того или иного фрагмента, не настаивая ни на одном из них. Выбор оставался всегда за мной, и это было настоящим уроком. Даже если я не могу назвать итоговый вариант удовлетворительным, возможности его совершенствования остаются благодаря этому уроку всегда открытыми. И следующий фрагмент этого текста явно имеет отношение к учительству Владимира Вениаминовича: «Действительно, учить еще труднее, чем учиться. Это, пожалуй, знают; однако осмысляют это редко.

Почему учить труднее, чем учиться? Не потому, что учитель должен владеть большей суммой знаний и во всякое время иметь их наготове. Учить труднее, чем учиться, потому, что учить означает: давать учиться. Настоящий учитель ничему другому и не дает учиться, кроме как учиться учению. Поэтому часто его действия также вызывают впечатление, что у него, собственно, ничему не учатся, коль скоро под «учиться» понимают теперь только снабжение полезными сведениями. Учитель впереди учеников единственно в том, что ему нужно учиться еще гораздо больше, чем им, а именно: даванию учиться. Учитель должен быть способен на то, чтобы стать более обучаемым, чем его ученики. Учитель гораздо менее уверен в своем деле, чем любой из учащихся в своем. Поэтому в отношениях учителя и учащихся, если это истинные отношения, никогда не вступает в игру авторитет много знающего и авторитетное влияние облеченного полномочиями. Поэтому это остается высоким делом — стать учителем, что есть нечто совершенно другое, чем быть знаменитым доцентом»(6) . Поэтому я, очевидно, в числе многих и многих других, могу назвать Владимира Вениаминовича своим учителем.

Публикация представляет собой текст доклада, прочитанного на Первых Чтениях памяти В. В. Бибихина в г. Бежецке. Выступление является и предисловием к воспоминаниям о. Вл. Зелинского, и собственными воспоминаниями автора.

1 В. В. Бибихин. Время читать Розанова // Бибихин В. В. Слово и событие. — М., 2010. — С. 227.

2 М. Хайдеггер. Творческий ландшафт: почему мы остаемся в провинции? // Хайдеггер М. Исток художественного творения. — М., 2008. — С. 368.

3 В. В. Бибихин. После перерыва // Бибихин В. В. Другое начало. — СПб., 2003. — С. 169.

4 В. В. Бибихин. Свое, собственное // Бибихин В. В. Другое начало. — СПб., 2003. — С. 371.

5 В. В. Бибихин. Для служебного пользования // Бибихин В. В. Другое начало. — СПб., 2003. — С. 185.

6 М. Хайдеггер. Что зовется мышлением? — Москва, 2006. — С. 94.

Источник: электронный философский журнал Vox http://www.intelros.ru/pdf/vox/2020_29/1.pdf