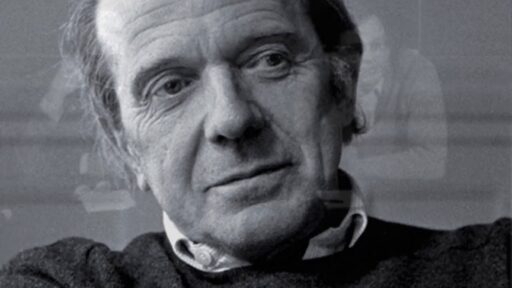

Жиль Делёз (1925–1995)

Французский философ

Человек больше не может быть просто атеистом—даже будучи атеистом, он не перестанет от этого быть христианином, если он будет продолжать противопоставлять частного человека и Государство. Фигура Христа—Начальника, предлагающего дружбу,—будет нужна человеку, чтобы воссоздавать то или иное утраченное единство.

МЫ ДЕКЛАРИРУЕМ упадок Духа в наше время и в том виним распространение материализма. В этом-то, видимо, и кроется путаница: имеется в виду, мол, люди больше не верят во внутреннюю жизнь, не думают, что от нее есть прок. Но здесь нет ничего нового. Аристократичный XVII век жил той же идеей: что духовная жизнь состоит лишь в теле, в точном совпадении с телом и что, напротив, вежливость и добропорядочность заключаются в том, чтобы сделать из тела объект.

Конечно, внутреннее презирается ныне по совершенно другим причинам. А именно в первую очередь из-за того, как выглядит революционное сознание в мире техническом и индустриальном. Чем больше мощь этого технического мира разрастается, тем больше он будто потрошит человека как курицу, освобождая от всякой внутренней жизни и сводя его к абсолютно внешнему. Все встречали карикатуры на человека подобного рода: есть рычаг, и он сам отдается тому, чтобы быть повернутым вправо. Все же проблема куда сложнее, и анкерный болт мотора легко становится символом серьезности. Нет ли духовной жизни снаружи внутренней?

В мире совершенно объективном, где рабочий трудится со своими товарищами, может появиться Начальник, Господин. Начальник—это тот, кто открывает возможный мир, где, например, рабочий больше бы не работал на своих руководителей. Но этот мир, так раскрытый, остается внешним, не менее внешним, нежели первый мир, в котором он был рожден. И таким образом, первый мир заключает в самом себе принцип своего отрицания, без отсылки к чему-либо внутреннему. Начальник—тот, кто предлагает дружбу: не любовь, но дружбу внутри коллектива.

Ради дружбы коллектив и реализует этот возможный внешний мир, раскрытый начальником. Ради технической дружбы, скажем так. Техника определяется как связь средств с целью. Но чем больше она утверждает себя, тем больше цель утверждает себя и лишь саму себя. И революционный дух предлагает нам такую цель, которая должна быть реализована силой и количеством коллег. Не надо поспешно восклицать, что здесь утверждается моральность, в которой цель оправдывает средства. Это было бы переносом духа внешнего на план внутренней жизни. Что потеряло смысл, так это само понятие средства. Революция — не то внутри нас, что мы должны совершить, она снаружи. И если мы совершаем ее внутри себя, то это лишь способ избежать совершения ее снаружи (1).

Это не мешает, однако, тому, что революционная дружба есть, в сущности, принесение самого себя в жертву. Но жертва не заключается во внутреннем преобразовании—такова возможная цена, которой придется оплатить смену внешних миров. Коллектив всегда бунтует против кого-то, против чего-то. Мы говорим о революции в действии. Таковы были бы грубые очертания ответа, если бы наша проблема заключалась в описании революционного сознания.

Но речь идет о другом. Внутренняя жизнь опустошается не только на революционном плане, но и на других планах, более индивидуальных, куда менее естественным образом открытых для внешнего. Почему внутренняя жизнь так редко может быть упомянута без притягивания больших мягких цветов, пускания слюны и урчания в животе, потных ладоней, слегка потрепанных «гусеничек»? Все эти образы уже поизносились. Короче говоря, мы поносим внутреннюю жизнь, мы описываем ее не иначе как через испарения пота. …напрасно мы, подобно Амьелю, подобно ребенку, целующему себя в плечо, нежили и лелеяли бы свое столь драгоценное для нас «я»; ведь всё в конечном счете пребывает вовне, всё, включая и нас самих, — мы находимся вовне, в мире, в окружении других (2).

Нет ли здесь для кого-нибудь какой-то новой веры? Ясно, что этот аспект внешнего уже есть отчасти в Евангелии. Достаточно подумать о чудесах. Или же: Не мир пришел Я принести, но меч … и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее (Мф. 10:34–39).

Эти слова отсылают к миру внешнего. Иисус—это Начальник, открывающий нам некий внешний возможный мир и предлагающий нам некую дружбу. Его присутствие не столько раскрывается в интимности сердец, но возникает на большой дороге, при сходе с пути, на полях, как резкое откровение возможного мира. Человек не способен найти в своей интимности свою внутреннюю связь с Богом. Но это опасные слова. Христос раскрывается во внешнем мире, но внешний мир—это не мир общественный, исторический, локализованный, нет, это наша собственная внутренняя жизнь.

Парадокс Евангелия есть, абстрактно говоря, внешний характер внутренности. Актуальность Евангелия—благая весть в той же мере, что и дурная; и первое не существует иначе как через второе. Христианство привело к диссоциации Природы и Духа.

Мы могли бы возразить, что во времена греков их единства тоже не существовало. Это неважно. Тождественность Природы и Духа сохраняется в современном сознании в виде ностальгии; то, что мы ее определяем, обращаясь к Грекам, к состоянию перед грехопадением или, раз уж мы любим психоанализ, к этапу, предшествующему травме рождения, тоже не очень важно. Когда-то единство Природы и Духа было, оно и сформировало внешний мир. Природа была духом, а дух—природой; субъект не вмешивался, разве что в пределах погрешности.

Христианство субъективировало природу в форме тела и природной жизни, разъедаемой грехом, и, с другой стороны, субъективировало дух в форме духовной жизни. Но христианское сознание столь разорвано, что оно не может познать в самом себе раскрытие природной жизни в жизни духовной. И таким образом, беда этого сознания в том, что в поисках какого-либо единства тела и духа оно вынуждено искать снаружи себя, во внешнем, то же самое единство в форме внутренней жизни. Оно само должно увидеть снаружи себя, во внешнем, свое внутреннее.

Отсюда необходимость в Посреднике—вот это уже благая весть. Евангелие—это внешнее некой внутренности, и его парадокс выражается через понятие притчи. Христианин познает в себе диссоциацию природной жизни и жизни духовной: и единство двух жизней в форме жизни внутренней он может познать не иначе как снаружи. Его парадоксальная задача—в интериоризации внутренней жизни. В интериоризации Христа. Буржуазная оппозиция между частной жизнью и Государством на первый взгляд кажется очень непохожей на христианскую оппозицию между Природой и Духом.

Но это не так. Буржуа научились интериоризировать внутреннюю жизнь как опосредование между природой и духом. Природа, становясь частной жизнью, одухотворяется в форме семьи и добропорядочности (bonne nature); а Дух, в становлении Государством, натурализуется в форме родины—что не противоречит, кстати, либерализму и буржуазному пацифизму.

Как это все работает? Мы скоро увидим. Но важно, что буржуазия определяет себя прежде всего через внутреннюю жизнь и первенство субъекта. Приведем самые простые примеры, даже самые ребяческие. Буржуазия появляется, как только возникает подчинение внешнего какому-либо порядку внутреннего, какой-либо церемонии. Миф выдает все так, будто буржуазия никогда не выходит из дома без котелка и накрахмаленного воротничка. Теперь жара больше не то, что выражается полуголым телом, хотя бы легкой одеждой, но то, на что проецируется значение. И это значение таково: И все же… Таков порядок. Я организую свои бумаги и кладу карандаш справа. Я знаю, что, когда мне вздумается писать, мне нужно будет лишь слегка вытянуть правую руку. Порядок выходит за рамки времени, и буржуазия знает немало. (Было бы интересно продемонстрировать, например, сколь буржуазна классическая теория восприятия XIX века—мы воспринимаем лишь то, что знаем, и любое восприятие—интерпретация, и т.п.(3)

Буржуазия, по сути, интериоризированная внутренняя жизнь, то есть опосредование между частной жизнью и Государством. Из двух крайностей она одинаково страшится обеих. Такова знаменитая битва на два фронта. Ее поле боя—место «золотой середины». Она ненавидит эксцесс слишком индивидуальной частной жизни романтического толка; буржуазная позиция по поводу сексуальных проблем это явно демонстрирует.

Но не в меньшей мере она боится и Государства, которое в той мере, в которой оно вмешивается во внутреннюю жизнь (лишенное облика и оправдания «Родины под угрозой»), в свою очередь, есть не более чем чистая природа, чистая сила. Достаточно подумать о физиократах XVIII века. А также о социалистах XIX века и о духе 1848 года. Ренувье, например, жаждал свободных ассоциаций, то есть «кредита, организованного государством в пользу свободно организуемых ассоциаций», и требовал в качестве фундаментальных гарантий право на частную собственность и право на доход.

Сфера буржуазии—сфера гуманизма, как будто бы спокойного, прав человека. Буржуазный человек — это субстанциализированное опосредование, он определяется формально через равенство и взаимность, а материально—внутренней жизнью. То, что формальное равенство противоречит материальному,—это не противоречие в глазах буржуазии и не причина для революции. Буржуа остается последовательным.

В этом всё, что буржуазный «коллектив» может противопоставить революционному коллективу. Поскольку если второй — действительно коллектив, то первый в своей основе—контракт. Субстанциализированное опосредование? Философы уже дали имя опосредованию между природой и духом—Ценность.

Но здесь речь о субстанции опосредования, вдали от крайностей. Так же как субстанциализированная ценность есть Имущество. Когда физиократы говорили о природе, они говорили о владении имуществом. Собственность—естественное право.

XVIII век с готовностью верил, что человек—не что иное, как то, что у него имеется; у него есть впечатления, которыми он приобретает; все—приобретено. И если у буржуа есть желание обладать, он остается нечувствительным к желанию быть там, где своим умным взглядом он легко замечает следы романтизма и переходного возраста. (Переходный возраст—его великая забота; ведь у него есть семья, у буржуа; она живет своим имуществом. От внутренней жизни (la vie intérieure) до жизни внутри, в помещении (la vie d’intérieur), лишь один шаг, один суффикс.) Чтобы иметь возможность установить опосредование между частной жизнью и Государством, нужно, чтобы никто не мог сказать: «Государство—это я».

Государство остается субъектом, определенно, но субъектом безличным. Ситуация буржуазии до 1789 года была парадоксальной: у нее была частная жизнь, у нее было опосредование между частной жизнью и Государством, но у нее не было Государства. Государство не было безличным субъектом, и ради конструкции такового буржуа требовал революции. Но разве сама эта конституция не создала возможности другой медиации?

Медиации Деньгами. Имущество как деньги, не как собственность. И эта новая медиация не субстанциализирована, напротив, она текуча. В то время как при собственности две крайности (частная жизнь и Государство) оставались в тени, деньги, напротив, устанавливают между ними контракт, по которому Государство рассеивается и расходится по рукам богатых частных субъектов, а частные субъекты приходят к власти. В этом угроза и опасность.

Деловая буржуазия заменила собой буржуазию частной собственности. Таков пресловутый капитализм. Деньги отрицают собственную сущность, засыхают, отдавая власть капиталистам и восстанавливая форму личной власти, короче говоря, отказываясь от своей опосредующей роли, своей отсылки к внутренней жизни и внутреннему.

И если коммунисты отрицают буржуазию, если они хотят действительно безличной власти, где, например, не было бы больше начальства, то в первую очередь потому, что буржуазия отрицает сама себя. Это естественно, что, когда коммунисты говорят о буржуазии,—а они часто о ней говорят,—мы не очень хорошо понимаем, о чем именно они говорят.

Давайте приведем пример еще мельче: хорошо известно, что буржуа постоянно мошенничают. Тут бессмысленно ссылаться на налоговую. Просто буржуа любят переходить дорогу не по зебре и выходить там, где вход. Это все понятно. Но две крайние гипотезы должны быть исключены: 1) что буржуа проецируют на вход значение «выход», думая, что так лучше; 2) что вход сохраняет свой смысл, и буржуа устанавливают сбоку, актом неповиновения, значение выхода.

По факту легальное значение признается, но оно обернуто, интегрировано в форме «но, несмотря на…». Вход есть то, несмотря на что я ухожу. Но зачем буржуа этим занимается? Мы могли бы сказать, что мошенничество противоположно войне. Государство позволяет частному субъекту центробежное движение в форме семьи и ассоциации; но войной оно возвращает его к себе, напоминает ему, что он в первую очередь есть гражданин без частной жизни. И наоборот, буржуа позволяет общественному духовному Порядку центробежное движение, которое является ему снаружи в форме входа, выхода, зебры, другими словами, которое является ему в форме природы.

И мошенничество есть не что иное, как реакция буржуа, которую тот предпринимает, дабы убедиться, что Государство как субъект безличный «не так уж и далеко…». Чтобы убедиться, успокоить себя самого, чтобы посмотреть, что случится… Мы не воспринимаем мошенничество всерьез, в глубине души мы следуем закону, оно лишь затем, чтобы посмотреть, что случится. Но прежде всего—чтобы всерьез отнестись ко всему остальному, чтобы спокойнее присоединиться к общественному и национальному порядку, чтобы убедиться, что этот порядок—вполне семейное дело и спроектирован именно этим субъектом.

Если буржуа мошенничает, то для того, чтобы убедиться, что он свободен и что государство—это «каждый из него». И таким образом успокоенные буржуа отправляются на войну, ведь есть вещи, с которыми не шутят. Мы видим здесь, в каком смысле мошенничество—еще одно опосредование между частной жизнью и Государством.

Мошенничество для буржуа есть то же самое, что для христианина есть доказательство, чувственное восприятие, которое требовал Паскаль. Но не реформа, не восстание—напротив, искоренение сомнения. Помимо мошенничества (и тем же образом), буржуа постоянно интерпретирует. Не совсем, впрочем, тем же образом.

Мошенничество негативно, и через него буржуа притягивает к себе Государство. Интерпретацией, которая, напротив, позитивна, он сам поднимается до уровня Государства. У буржуа есть вкус к секретности, намекам, аллюзиям, он любит «выходить за пределы видимого»; дело в том, что интерпретируемый объект разделяется, даже возвышается и превосходит себя, одновременно с выходом за пределы видимого, и точно так же интерпретирующий субъект будто сам выходит за пределы себя, возвышается, достигает сверхчеловеческой ясности. Давайте придерживаться политической интерпретации.

Жюль Ромен думал, что чудо буржуазной демократии в том, что из миллионов нелепостей, отпускаемых теми, кто владеет политической жизнью, ради тех, кто говорит: «Был бы я на их месте…», — она выплескивает, наконец, последовательное и приемлемое направление для страны. И в общем случае он прав, конечно, в отличие от Анатоля Франса, который говорил социалисту Биссоло: «Глупость, повторенная 36 миллионами ртов, не перестает быть глупостью». Поскольку очень редко глупость, повторяемая в демократии, остается одной и той же (4).

В той мере, в которой буржуазия интериоризирует внутреннюю жизнь и самого Христа, она делает это в форме собственности, денег, имущества—всего, что Христос ненавидел и с чем он пришел бороться, чтобы противопоставить ему бытие. Вот в чем состоит парадокс Евангелия как внешнего внутреннему, которое продолжается. Но можем ли мы действительно сделать такой вывод?

Ведь мы еще не показали, как именно христианская оппозиция между Природой и Духом трансформируется в буржуазную оппозицию между частной жизнью и Государством. В соответствии с буржуазной оппозицией, мы говорили об интерпретации. Тут есть еще одна интерпретация, на вид совершенно другая,—интерпретация религиозная.

Интерпретатор тут называется пророком. Христос говорил: «Вы слышали, что сказано… А Я говорю вам…», «Истинно, истинно говорю вам…».

Наконец, третья интерпретация, наука, реагирует на новую оппозицию—между реальностью и истиной. Реальность чувственных данных и истина объектов мысли: тепло—это движение. Мы сталкиваемся здесь с тройной оппозицией:

1) научная оппозиция между чувственным, реальным объектом и объектом мысли, оппозиция внешнего;

2) религиозная оппозиция между телесным, грешным субъектом и духовным субъектом;

3) политическая оппозиция между частным субъектом и безличным субъектом, то есть Государством. И если в первом случае ничто не является личным, а во втором случае личным является все, то третья оппозиция наименее сводима к личному и безличному.

Частный субъект будет безлично детерминироваться государством, детерминироваться неявно, негативно, как то, что от Государства ускользает и чем, однако, Государство правит. Так, будучи установленными в сфере опосредования, индивиды прав человека взаимозаменяемы, и в самом сердце этой сферы мы находим оппозицию формы и материи. Более того, политическое опосредование тем более нестабильно, что основывается на предположении о направленном и прогрессивном развитии частной жизни, семьи и ассоциаций, Государства.

Оно, конечно, абсолютно не таково. Но другие интерпретации не лучше редуцируют соответствующие оппозиции. В религиозной оппозиции узнается дуальность Дьявола и Бога. Без сомнения, Христос стал человеком, чтобы спасти нас от Дьявола. Но это спасение с помощью внутренней жизни—мы видели, что оно всегда было снаружи нас, во внешнем. И так же, наконец, с оппозицией научной «реальность—истина». Мы могли бы передвинуть термины (скажем, «по видимости—в реальности»), но что не получится объяснить, так это видимость как таковую.

Как перейти от научной оппозиции к религиозной? Вся философия Мальбранша отвечает на этот вопрос. Она заменяет порядок отношений величин порядком отношений совершенства и, с другой стороны, явный беспорядок вещей—беспорядком души и греха. Осталось показать идентичность оппозиций религиозной и политической. Или как минимум трансформацию пары естественной жизни — духовной жизни в пару частной жизни — Государства.

Все же кажется, что есть какой-то разрыв между духовной жизнью в Боге и Государством, разрыв глубоко духовный и временной. Кесарю кесарево. Религиозная Истина—на другом порядке. Евангелие, мы могли бы сказать, не дает нам рецептов никакой технологии; Евангелие приходит не чтобы спасти мир, но чтобы нас спасти от мира.

Конечно, Христос опосредует Природу и Дух, и это опосредование, это откровение Христа устанавливается между двумя этими терминами. Но благая весть, которую оно нам приносит, повествует не о мире, но о той части мира, что зовется человеческой природой, разъедаемой грехом. Евангелие не занимается политическим и общественным в том смысле, что общественное поставило бы какие-то специфические проблемы; оно сводит все к возможности греха и к возможности спасения человека от греха. Христианская внутренняя жизнь целиком тянется исключительно к духовной внутренней жизни; именно в этом смысле, очень конкретном, мы можем говорить о христианском «безразличии».

Но, напротив, Государство претендует на то, чтобы обладать человеком, полностью свести человека к гражданину. Между волей к власти Государства над внутренним человеком и волей к безразличию внутреннего человека по отношению к Государству рождается оппозиция.

И Государство ее преследует. Но христианин будет эти преследования кротко приветствовать. (Он станет мучеником и примет страдание как избавление от греха.) Кротко? Но вред уже нанесен. Человек может быть атеистом, но он не перестанет от этого быть христианином, у нас нет больше выбора: он будет противопоставлять частного человека и Государство. Внутренний человек, безразличный и кроткий мученик, худшее из восстаний, станет частным человеком, озлобленным, озабоченным своими правами и не желающим в своей озабоченности ничего, кроме как апеллировать к Разуму. Человек сегодня быстро обесчеловечивается, поскольку он перестает верить в свои иррациональные и непосредственные права по отношению к Государству. Смысл восстания теряется, сублимируется — о ирония — в недовольство… рассыпается в дурное настроение (5).

Речь идет о секуляризации Церкви. Но не станем обманываться, эта секуляризация двояка.

1. Христианская внутренняя жизнь, раскрывающаяся через Христа, была стремлением человека наружу природы, его стремлением к Духу. Но она теряет свое напряжение по отношению к духовной жизни в Боге, вплоть до того, что она теряет свое иррациональное и непосредственное «безразличие» по поводу Государства; и в том смысле, что она больше не выходит за собственные рамки, она эволюционирует из христианского смирения до оппозиции, замкнутой на самой себе. В итоге христианская духовная жизнь есть не более чем буржуазная натура. Но эта новая натура все же сохранила что-то от своего контакта с Духом, и если, говоря о буржуазии, мы замечаем, что природа в форме частной жизни одухотворяется и становится добропорядочностью (bonne nature), то мы понимаем это сейчас лишь потому, что христианский Дух был натурализован.

2. Но этот отсутствующий дух—чье же место он занимал и покинул? Дух становится тем самым, к чему был равнодушен. Тем, что он считал мирским и что его интересовало лишь косвенно, как касающееся возможности греха. Тем, что даже могло воздействовать на него силой. Дух становится Государством. Бог становится безличным субъектом; и в Общественном Договоре, мастерской попытке свести внутреннего человека к гражданину, общая воля обладает всеми характеристиками Божества. Связь между Христианством и Буржуазией вовсе не случайна.

Перевод с французского Валентина Голева по изданию: Deleuze G. Du Christ à la bourgeoisie // Espace. 1946. № 1. P. 93–106.

- Такую оппозицию легко установить между правительством Виши и правительством де Голля. Виши обращалось к чувству вины и ко внутренней революции, которую каждый француз должен был бы совершать над собой самостоятельно, как будто внутренняя жизнь и революция в принципе могли бы быть совместимы. Начните, говорили они, с собственного раскаяния; и так они установили своего рода культ совести. Правительство де Голля, напротив, раскрывает нам как Начальника возможный внешний мир, в котором Франция была великой. Что до средств, которые могли бы обеспечить такое величие, то здесь нет никакой проблемы. Некоторым это покажется пустой болтовней. В самом деле, это пустая болтовня и даже хуже—противоречие, раз уж нынешнее правительство не революционно, ведь при некоторых формальных чертах революции оно в конечном счете реакционно. Что, если уж на то пошло, возможно (декабрь 1945 года).

- Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность //Он же. Проблемы метода. М.: Академический проект, 2008. С. 180. Анри Фредерик Амьель (1821–1881)—швейцарский писатель и поэт, профессор эстетики и философии. В сочинениях и дневниках уделял большое внимание сентиментальности и интенсивности внутренней жизни.—Прим. Пер

- . О буржуазном Порядке, Кредите и Знании см. важную статью: Groethuysen B. L’Encyclopédie // Le Tableau de la littérature française—XVIIe–XVIIIe siècles. P.: Gallimard, 1939. P. 343–349.

- Вспомним дело Дрейфуса.

- De Rougemont D. Journal d’un intellectuel en chômage. P.: Albin Michel, 1937

- Библиография

- Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность //Он же. Проблемы метода. М.: Академический проект, 2008. С. 177–180.

- De Rougemont D. Journal d’un intellectuel en chômage. P.: Albin Michel, 1937. Deleuze G. Du Christ à la bourgeoisie // Espace. 1946. № 1. P. 93–106.

- Groethuysen B. L’Encyclopédie // Le Tableau de la littérature française—XVIIe– XVIIIe siècles. P.: Gallimard, 1939. P. 343–349.

ИСТОЧНИК: Интелрос http://www.intelros.ru/pdf/logos/2020_04/Logos%204-2020_Press-19-30.pdf