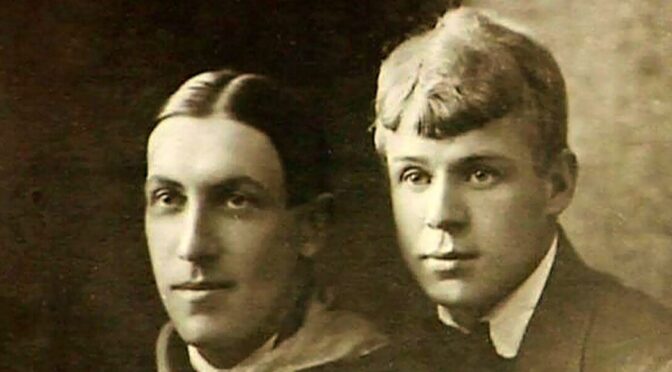

Заключительный эпизод ростовского периода жизни моего отца — его посещение «Вечера революции», в котором вскоре после окончания Гражданской войны принимали участие Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф: крестьянский сын и выходец из дворянской семьи, «первый московский денди».

Оказавшись недавно в Ростове-на-Дону, я, разумеется, захотел побывать на месте этого действия. И в реализации такой затеи мне помог мини-гид «Есенинские места Ростовской области».

Александр ЕВЛАХОВ

Первый визит поэтов-имажинистов Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа в Ростов 13 июля 1920 года, сообщает нам этот гид, был официальный. Они прибыли с мандатом наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского для пропаганды советской поэзии. Есенин с другом-поэтом воспользовались для путешествия на юг специальным вагоном, в котором они колесили по стальным магистралям страны.

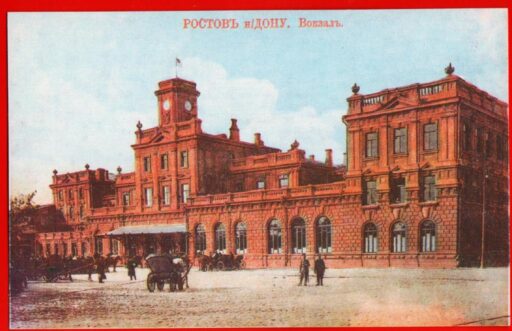

И первое, что увидели поэты – это было здание главного железнодорожного вокзала, построенного в 1875 году. На этом вокзале в салоне-вагоне им предстояло прожить две недели. От вокзала начиналась Большая Садовая — одна из старейших и оживленных улиц Ростова. С этой улицы и началось настоящее знакомство поэтов с городом.

На этой улице в доме № 108 находилась книжная лавка (позже это был книжный магазин «Пропагандист», сейчас это дом под №90). Здесь находилось правление местной организации Всероссийского союза поэтов (СОПО) и было местом сбора ростовских поэтов, сюда заходили приезжавшие в город писатели и поэты. Именно сюда и наведались Есенин с Мариенгофом.

Поэты-имажинисты познакомились с местными поэтами и договаривались о расклейке афиш и аренде помещения для устройства литературного вечера. На следующий день ростовские газеты пестрели заголовками: «В Ростове имажинист Есенин», публиковались строки из его произведений.

Грацианская (урождённая Гербстман, (1904, Ростов-на-Дону — 1990, Ростов-на-Дону) — поэт, библиограф, автор воспоминаний о Сергее Есенине. Окружение Нины Гербстман было литературным. Братья её матери, Иосиф и Давид Островские были одноклассниками Чехова. В доме бывали многие литераторы, так, в мае 1917 Бальмонт дарит ей свою книгу с автографом. В 1919, после занятия Ростова Добровольческой армией Нина вместе с семьёй уезжает в Тифлис, где они живут до 1920 года.

Есенин времени даром не терял и до начала своего выступления успел познакомиться в книжной лавке с шестнадцатилетней поэтессой Ниной Грацианской. Более недели потребовалось устроителям найти помещение, расклеить афиши, и вот запланированный вечер состоялся 21 июля 1920 года в самом большом кинотеатре Ростова того времени – кинотеатре «Колизей». Поэта поразил вид самого здания, в котором ему предстояло выступать.

Афиша вечера «Имажинисты». 21 июля 1920 г.

Печатается по републикации, выполненной В. Г. Белоусовым по копии с оригинала (Хроника, 1, 165, 275)

ИМАЖИНИСТЫ.

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

МИСТЕРИЯ.

1. Шестипсалмие.

2. Анафема критикам.

3. Раздел земного шара.

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

1. Скулящие кобели.

2. Заря в животе.

3. Оплеванные гении.

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

1. Хвост задрала заря.

2. Выкидыш звезд.

Вечер ведут поэты Есенин, Мариенгоф и писатель Колобов.

Билеты расхватываются.

Примечания

Накануне выступления Сергей Есенин попросил Нину Грацианскую прийти пораньше до начало вечера. Она сидела рядом с поэтом и видела, как серьёзно готовится Сергей Есенин к своему выступлению, словно к состязанию, из которого ему надо было обязательно выйти победителем. У него были сжаты губы и напряжённый взгляд. Он понимал, что среди публики, обязательно найдутся те, кто будут враждебно настроены к нарождающейся советской поэзии. В тот вечер Колизей действительно чем-то напоминал арену гладиаторов.

Из воспоминаний Н.О. Грацианской: «Польстившись афишами, в кинотеатре собралась в большинстве буржуазная публика, собралась поскандалить и отвести душу на заезжем из Москвы поэте. Но недолго пришлось ей свистеть, очень скоро весёлые реплики сменились внимательной тишиной. Есенин читал ярко, своеобразно. В его исполнении не было плохих стихов: его сильный гибкий голос отлично передавал и гнев, и радость – все оттенки человеческих чувств. Огромный, переполненный людьми зал, словно замер, покорённый обаянием есенинского таланта».

На мемориальной доске не случайно сделана надпись «на этом месте», поскольку сам кинотеатр не сохранился.

Совсем по другому в своих дневниках описывает этот эпизод мой отец .

«19 июля 1920 года был на «Вечере революции», организованном приехавшими из Москвы поэтами. Некто Сибирский напоминал скорее Некрасова или Никитина своей слащаво-народнической поэзией, чем поэта, современного октябрьским дням. Много было, как водится, ругательств и совсем неприличных выражений, точно это были извозчики, которые по-своему поняли свободу слова. Мы с С. Френкелем решили к ближайшему «субботнику» у Евдокии Фёдоровны Никитиной, у которой собирались еженедельно, приготовить по юмореске на злополучный вечер. Я написал «Революционную корову», составив всё стихотворение из фраз, выражений и образов выступавших поэтов.

То было в среду. Луна блудила.

Господь телился, стыдом горя.

А в облаках неслась кобыла.

И задирала хвост заря.

Через день 21 июля был на «Мистерии имажинистов», из которых выступали двое: Есенин и Мариенгоф. Есенин обосновал теорию имажинизма, послал к чёрту «буржуазную красоту» и провозглашал красоту в грубом, ибо «правды за коровой и лошадью более, чем за богородицей». Обращаясь к «скулящим кобелям», т.е. к «роду собак, не любящих музыки», он много говорил о первобытном языке, в котором всё было образно, о первичных звукоподражательных и предметных словах, т.е. открывал истины давно известные ученикам 4 класса из учебников теории словесности, нещадно при этом кривляясь, качаясь во все стороны и выделывая ногами какие-то зигзаги, точно пьяный, патетически выкрикивая свои «истины» и размахивая руками, как крыльями мельницы. Хорошо было выражение только, что «человек – язык земли и средства достижения её мысли», но и это давно сказано немецкими романтиками: «человек – самосознание природы». В заключение он объявил, что настала эпоха Возрождения, ругнув всех «стариков» – Толстого и других «бездарностей», которые давно уже «мертвы» и превзойдены ими, имажинистами.

Мариенгоф – автор книги стихов «Магдалина» сообщил о том, как сначала над имажинистами потешались, равнодушно внимая «оглушительному тявканию». Оскорблённые, они потребовали от самого Народного комиссара просвещения А.В. Луначарского или признания – «бумаги, аудитории и типографии», или… «заграничных паспортов». В итоге они «победили», ибо вначале их было лишь четверо, выступавших в Москве со знаменитым «манифестом», теперь же с ними «вся талантливая молодёжь» и они «выбросили на рынок» уже полмиллиона стихов, добившись таки легального признания. Они бросили «бомбу революции» в искусство, и вот ныне имажинизм «прёт» ото всюду и лишь глупцы не хотят понимать такого выражения, как «заря в животе», т. е. рождение нового человека. Когда я увидел здесь, что над этим смеются, я понял, что в Ростове 99 дураков, я один – умный, ибо «совокупление, соитие слов» – основа имажинизма. В результате и Мариенгоф выругал прежних поэтов, назвав даже Игоря Северянина «парикмахером» и заклеймив Бальмонта за то, что он назвал имажинистов паскудным словом «онанисты». Нет нужды, что только перед этим Мариенгоф, эта «всезнающая голова», как он величал себя, уверял, что «никаких паскудных слов в языке не существует», что «все слова хороши, если выразительны». В его речи мне понравилось одно замечание, очень меткое: «Искусство, в противоположность жизни, есть статика, т.е. смерть; и Леонардо и Микельанджело – это убийцы христианства». Это верно, и я лично всегда утверждал эту истину во всех своих работах.

Во втором отделении оба имажиниста, назвавшие себя «двумя величайшими поэтами», стали читать свои стихи. Есенин – безусловно талантлив и непонятно было, для чего ему вся эта шумиха слов и рекламы: его стихи говорили сами за себя. Мариенгоф же не очень понравился мне, как поэт – он как-то надуман, тогда как от Есенина веяло стихией. Нечего говорить, что образность стихов того и другого была поразительна: тут были и «копыта звёзд», и «рваные животы кобыл», и «выдавленные из горла Тверская, Страстной монастырь и кухмистерская», и «лужа, которую напрудил мерин», и «конь,пошедший целовать коров». Выражения одно другого «сногсшибательнее» сыпались как из рога изобилия: «У женщин вылупляется третий глаз из пупа, он уже вылез», «Поэт, женись на овце и жуй в хлеву овёс», «облака лакали», «Боженька, молимся тебе матерщиной», «Сёстры – суки и братья – кобели», всего этого и не перечтёшь. Во время прений и перебранок вышел к народу какой-то поэт и прочёл эпиграмму завершавшуюся словами:

И в ужасе от их затей

Заря, взбрыкнув, задрала хвост

И, вызвав выкидыш у звёзд,

Вдруг сочно, густо с высоты

Как бы в защиту красоты

Тех юных гениев нещадно оплевала:

«Сорвите покрывало, кобели!»

Получился скандал, публика буквально упала на пол со смеху, особенно, когда Мариенгоф заявил, что автор этой эпиграммы «онанист». Я тоже решил внести свою лепту в венок имажинистов и, написав, зачитал со сцены пародию «Высочайший манифест божией милостью имажинистов».

О, сёстры – суки, братья – кобели!

Внемлите нам, имажинистам!

Пренебрегая вашим свистом

Везём мы к вам кобыльи корабли.

Мы облака лакали в небесах

Женившись на овце, в хлеву овёс жевали

У женщин третий глаз мы в пупе наблюдали

И выкидыши звёзд в иных ещё местах

Пришлось не раз нам целовать коров

И в луже посидеть, что напрудил нам мерин,

И каждый был из нас доподлинно уверен

Что из него поэт уже готов

О, женщины! Довольно вам рожать

Есенин, Марьенгоф уже явились свету,

И в вашем животе уж не бывать поэту

И в нём заре рассветной не сиять

Уже ли слеп ваш буржуазный взор?

О, суки, кобели, глядите на картину:

Имажинизм со всех сторон попёр,

и в воздухе повисла матерщина.

Получился, конечно, новый виток скандала. Публика неистовствовала, а выступивший под общий хохот Мариенгоф заявил, что мои стихи – не поэзия, а «ассенизационный обоз». По моему же лично адресу, как автора, что Донской университет должен стыдиться, что имеет такого ректора. Моё же объяснение, что «ассенизационный обоз» составлен из их же с Есениным собственных стихов, его не удовлетворило. Сочувствие публики было, однако, явно не на их стороне».

Вместо послесловия

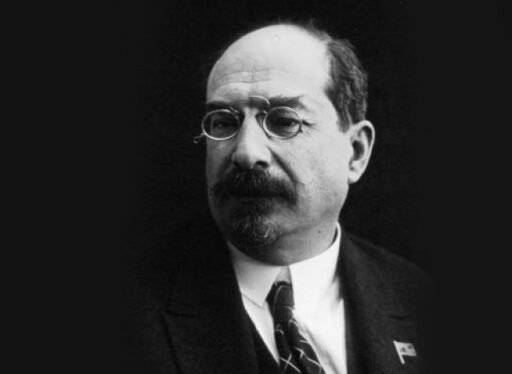

Кстати о Луначарском А.В,, под покровительством которого состоялся описанный выше официальный визит Есенина и Мариенгофа в Ростов-на-Дону. Его имя в воспоминаниях и дневниках отца фигурирует многократно. Когда в августе А.М. Евлахов уйдет в отпуск и исполнять обязанности ректора университета будет его заместитель, Ростов-на-Дону посетит Луначарский и, не разобравшись в ситуации, назначит того ректором (против чего А.М.Евлахов возражать не станет). С наркомом просвещения встреча отца планировалась многократно, но в силу различных обстоятельств так и не состоялась.

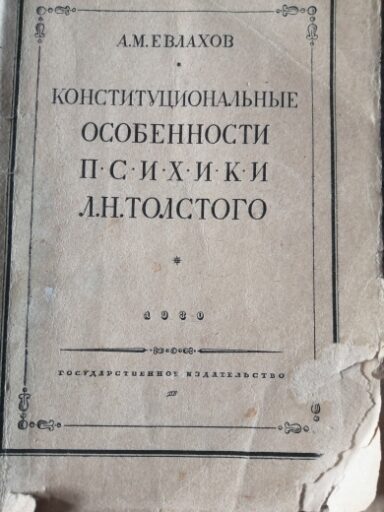

Зато с предисловием А.В. Луначарского в 1930 году выйдет единственная издававшаяся в СССР книга, уже ставшего профессором-психиатром отца «Конституциональные особенности психики Л.Н. Толстого»

Справка

Анатолий Васильевич Луначарский, 150 лет со дня рождения которого исполняется в этом году, родился (11) 23 ноября 1875 года в Полтаве. Гимназическое обучение проходил в Киеве. В это время вступил в нелегальную марксистскую организацию. После окончания гимназии поступил в Цюрихский университет в Швейцарии.

Окончив университет, Анатолий возвращается в Россию и селится в Москве, где активно занимается пропагандой идей марксизма. В 1899 году его арестовывают и отправляют в ссылку в Калугу. Позже его ссылают в Вологду и затем в Тотьму.

В 1904 году время ссылки закончилось, и он переехал в Киев. А из Киева — в Женеву, где начинает работать в редакциях большевистских газет «Вперёд» и «Пролетарий». В октябре 1905 года он вновь в России, и является одним из лидеров революционной пропаганды. Снова арестован, но бежит и скрывается за границей.

После февральской революции 1917 года Луначарский возвращается в Россию. Его избирают членом Первого Всероссийского съезда Советов , он работает в редакции газет «Новая Жизнь», «Пролетарий» и в журнале «Просвещение».

Осенью 1917 года был назначен председателем культурно-просветительской секции и заместителем Петроградского городского головы. Глубоко идейный революционер, получивший образование в университете в Цюрихе, он стал связующим звеном между новой властью и старыми научными кадрами.

Анатолий Васильевич по свидетельству Л.Д. Троцкого «читал на полудюжине новых языков и на двух древних и мимоходом, неожиданно, обнаруживал столь разностороннюю эрудицию, что её без труда хватило бы на добрый десяток профессоров».

Во время Октябрьской революции его взгляды совпадали с точкой зрения коалиции Зиновьева, Каменева и Рыкова. Луначарский выступает против политики Ленина и Троцкого, ведущей, по его мнению, к террору. В годы Гражданской войны работает представителем Реввоенсовета в прифронтовой зоне.

Позднее Луначарский был назначен наркомом просвещения.

Луначарский выступал за латинизацию русского языка. Написал множество театральных пьес: «Королевский брадобрей», «Пять фарсов для любителей», «Вавилонская палочка», «Фауст и город», «Оливер Кромвель». Также он известен как переводчик и мемуарист.

В 1933 году Анатолий Васильевич Луначарский был отправлен полпредом (послом) СССР в Испанию, но не доехав, умер 26 декабря 1933 года на французском курорте Ментона.