Впервые я побывал в Липецке в 2015 году. Однако та поездка носила сугубо деловой характер. В первый день я был ведущим и спикером целодневного обучающего семинара для местных чиновников. Во второй –состоялись встреча с молодежью в педагогическом университете и запись на телевидении. В общем, свободного времени для знакомства с городом оказалось не слишком много, и Липецк никакого впечатления ни его весьма условной центральной частью, ни окрестностями по дороге в аэропорт не произвел. И когда туроператорская компания «Магазин путешествий» пригласила нас принять участие в двухдневном рекламном туре по этим местам мы долго не раздумывали.

Александр ЕВЛАХОВ- главный редактор, кандидат исторических наук

Сразу скажу, что первый пункт маршрута — Кандуки в Тульской области обозначенный в программе в качестве «Русского Бали» и «Тульского Марса» оставил тягостное впечатление. Когда мы туда прибыли, пошел дождь и взбираться на глинистую гору, где не было ни ступенек, ни тропинок, ни ограждений, ни каната, за который можно было бы держаться, оказалось задачей не из простых.

А представив себе, что спускаться вниз будет еще труднее, мы решили сделать это не откладывая. Остался главный вопрос, кто же называет эти места даже в солнечную погоду «Русским Бали»? Сильно подозреваю, что на самом Бали автор этого броского названия никогда не бывал.

Впрочем, это впечатление было компенсировано посещением других мест. В том числе находящихся на территории Липецкой области Воргольских скал.

За миллионы лет быстрая и холодная река Воргол создала глубокое горное ущелье. Достигающие 45 метров скалы вырастают вдоль реки, образуя живописный извилистый каньон.

Большинство же посещенных нами населенных пунктов имеет отношение к деятельности Петра I.И первым из них оказался маленький и очень привлекательный городок Чаплыгин (ранее носивший название Раненбург), расположенный на дороге, по которой Петр ездил на липецкие железоделательные заводы и воронежские судоверфи.

Вообще первое письменное упоминание этих мест относится к 1638 году, когда сюда было переселено 11 служащих для образования военного поселения – слободы, а наиболее дотошные топонимисты подсчитали, что город менял названия шесть раз,. успев до нынешнего названия поименоваться и Усть Становых Ряс, и Слободское, и Ораниенбург, и Ранинбург, и Раненбург. То, что город, в котором сегодня проживает 11,5тысяч жителей –исторический понимаешь, только оказавшись в его центре.

Самый знаковый его символ памятник Петру I и Александру Меньшикову, с именами которых связана история города. Такого рода памятника больше нет нигде Еще в 1695 году на берегу реки здесь был построен путевой дворец для отдыха царя и его свиты. В 1702 году село с прилегающими к нему землями и жителями Петр I подарил Александру Даниловичу Меншикову, за взятие Нотебурга в ходе Северной войны.

В этом же году сам царь заложил в селе Слободском крепость, назвав ее Ораниенбург (крепость Оранского). Тем самым он как бы увековечил память скончавшегося в том году правителя Нидерландов, а позднее короля Англии и Шотландии. Со временем название крепости распространится на весь населенный пункт закрепившийся в народном языке в Раненбург а затем и в Ранинбург.

Похоже, Оранский действительно был кумиром Петра, поскольку его династию позднее он увековечит, назвав Ораниенбаумом небольшой городок под Петербургом. Интересно и другое. Свои немецкие названия оба города потеряют в 1948 году, когда один станет Чаплыгиным, другой – Ломоносовым. Это было послевоенное время, когда повсеместно удалялись немецкие названия.

Кстати, железнодорожную станцию переименовывать не стали и она сохранила прежнее название Раненбург. Более того в 2006 году в Чаплыгине проходил референдум о возвращении городу этого исторического названия. За такое решение проголосовали 37 процентов его участников.

Меньшиков хотел преобразить подаренное ему село в город наподобие Петербурга, но после смерти Петра I его карьера закончилась.

По иронии судьбы в 1727-1728 годах владелец крепости стал ее первым узником.

Лишенный всех имений и почти всего имущества, а также былого влияния, Меншиков был сослан в Ораниенбург, где он жил с ноября 1727 по март 1728 года. Отсюда его отправили в Сибирь, в город Березов Тобольской губернии.

Город Ораниенбург становится местом заточения знатных особ.

- В 1730–1735 годы здесь содержалась семья князя С. Г. Долгорукова, участника составления ложного завещания Петра II,

- В 1744 году — свергнутый Елизаветой Петровной малолетний император Иоанн Антонович со своими родителями — Анной Леопольдовной и принцем Антоном Ульрихом Брауншвейг-Беверн-Люнебургским.

Иоанну Антоновичу поставлен в городе необычный памятник. Заставляет задуматься о несправедливости в судьбе многих наследников престолов. Ни в чем не виновный, томившийся в тюрьмах, отдельно от семьи, только из-за королевской крови.

Из наследия XIX века наиболее интересен дом, где размещен дом истории купечества. Построил его в 1860 году купец третьей гильдии Евграф Петрович Григорьев.

Состояние своё купец нажил на продаже крупы и скобяных изделий. У купца было шестеро детей, часть из которых стала впоследствии купцами первой и второй гильдий. После революции некоторые из потомков благополучно эмигрировали и уже их потомки живут за границей, но связи с ними установить музею не удалось

После Дома купеческого быта в Чаплыгине мы отправились в современное виноградное хозяйство Елены и Олега Кулешовых, расположенное в селе Введенка недалеко от Липецка. Честно признаться, мне доводилось бывать на виноградниках Франции и Италии, Испании и Португалии, и в эти места я ехал с определенной предвзятостью. Я и не подозревал, что в центральных регионах и даже – на севере нашей страны виноград начали выращивать с XVIII века пока не прочитал в Живом журнале Вадима Разумова: «Предметом особой гордости любого зажиточного помещика тогда было выращивание в усадебных оранжереях чего-то совершенно диковинного. «Высшим пилотажем» считалась подача на стол выращенных в поместье ананасов, цитрусовых, и, конечно, винограда! » Однако убедиться в этом воочию мне довелось впервые.

Елена Егоровна по профессии музыкант, двадцать лет отработала музруком в детском саду. Её мама Прасковья Николаевна была учителем химии и биологии, работала завучем.

Когда супругам Елене и Олегу исполнилось по 40 лет, они купили дачу, а со временем обзавелись и собственным домом, занялись цветоводством. За годы совместной жизни у Кулешовых родились двое детей и четверо внуков. Сын давно обосновался в Москве, дочь живёт в Липецке.

Насколько выгодно заниматься частным виноградарством? Выяснилось, что больших доходов ждать не приходится. По словам Олега Дмитриевича, в среднем виноград обеспечивает им ещё одну пенсию в месяц. Но при этом выкладываться на плантации приходится по полной, поскольку специалистов, умеющих правильно обрезать и сформировать лозы, попросту нет. Стало быть, рассчитывать приходится в основном только на свои, как выразились хозяева, «четыре руки». Дегустация производимых ими вин у нас сочеталась с ужином. Скажу прямо, что белое вино мне понравилось, но в отношении сухих красных, я и впредь буду отдавать предпочтение продукции более южных стран -Чили и ЮАР.

Второй день мы начали с осмотра Липецка после того как провели ночь в гостинице «BISHOTEL». Оказалось, что предпочтение ему отдали не только мы, но и приехавшие на выставку собаководы, которые пожаловали на завтрак вместе со своими питомцами. Выяснилось, что выставка собак одно из действий приуроченных в Липецке к Дню города, который теперь отмечается одновременно с Днем металлурга.

Сколько лет Липецку? С ответа но этот вопрос начала осмотр города экскурсовод Ольга. Долгое время днем его рождения считалось 17 сентября 1779 года, когда по указу Екатерины II основанные здесь Петром I Липские заводы получили статус уездного города. Однако, со столь «юным» в сравнении с Чаплыгиным возрастом были согласны далеко не все. И в итоге была избрана другая точка отсчета — год завершения первого этапа строительства заводов, когда вместе с носящим название «Верхний Липецкий», возникло заводской поселение «Липское село». Так 1703 год стал годом основания Липецка.

Завод с полным циклом производства тогда занимал небольшую территорию. Сейчас эта территория находится в Нижнем парке Липецка, начинается от плотины, проходит вдоль Петровского спуска до площади Революции, затем идёт до начала главной аллеи парка и заканчивается возле корпуса санатория № 1 Липецкого курорта.

Далее маршрут пролегает до современной площади Революции, где располагались деревянный храм и путевой дворец Петра I.

В 1792 году Липецкие заводы прекратили работу, а в декабре 1795 года вышел указ об их закрытии. Рабочих перевели на Олонецкий железоделательный завод и в Луганск.

После закрытия заводов и уменьшения численности населения снизились торговые обороты и доходы города. Липецк мог бы снова стать селом, если бы не открытый, согласно легенде, Петром I источник минеральной воды. На его базе в 1803 году начал функционировать курорт.

И вновь, как и в Чаплыгине, центральной фигурой Липецка является памятник Петру I.На этот раз он без Меньшикова и не верхом, а просто уверенно шагает. Куда именно? Как знать. Может быть в сторону металлургического завода, а возможно по направлению к источнику минеральной воды.

Мы отправились по этому маршруту, посмотрев вначале на левом берегу реки Воронеж Новолипецкий металлургический комбинат, а затем вернувшись на правый, чтобы осмотреть Липецкий Нижний парк, где собственно и расположен источник минеральной воды «Липецкий бювет». По дороге Ольга сказала, что на берегу реки неплохие пляжи, однако купаться там по эпидемиологическим причинам запрещено. В чем суть этих причин не сообщается.

Что касается Нижнего парка, то мы должны были оказаться там раньше, перейдя по ходу движения на другую сторону по подземному переходу. Однако он оказался закрыт… Кстати, по случаю Дня города 20 июля были закрыты не только некоторые маршруты проезда, но и общественные туалеты в парке. В чем смысл такого решения- не ясно.

С минеральной водой в парке и прогулкой по нему все сложилось благополучно, если не обращать внимание на вкусовые качества «Липецкого бювета» .А они таковы, что металлический привкус порождает ассоциации скорее с металлургическим комбинатом, чем с традиционными источниками минеральных вод.

Зато, переместившись в последний пункт нашего маршрута крохотный городок Елец, мы получили возможность не только увидеть уникальные памятники, но и прикоснуться к жизни родившихся в нем знаменитых людей.

Во времена строительства флота Пётр I часто останавливался в Ельце по пути в Воронеж. К концу XIX века купцов первой гильдии здесь было больше, чем в уездной столице, и император приравнял Елец в торговых правах к губернским и портовым городам. По-настоящему губернским городом у Ельца стать не получилось — в нём возвели всего лишь 31, а не 33 церкви, необходимые для получения такого статуса.

Однако водопровод и пожарная станция тут появились раньше, чем где бы то ни было. Сейчас в Ельце 226 объектов культурного наследия, а сам город считается историческим поселением федерального значения и внесён в каталог ЮНЕСКО.

Для такого маленького города велик реестр и проживавших в нем знаменитостей: Бунин и Пришвин, Жуков и Хренников. Все они оставили очень разный след в истории страны, и о деталях их жизни много рассказывала наш экскурсовод Елена.

Иван Алексеевич Бунин.

Бунин учился в Елецкой гимназии, возможно, именно в Ельце происходит действие его знаменитого рассказа «Легкое дыхание». Гимназию не закончил, был отчислен как не возвратившийся из рождественского отпуска.

Елецкие впечатления и переживания Ивана Алексеевича Бунина, нашли отражение и в других его рассказах , в повестях «Лика» и «Деревня», а также в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева».

В 1933 году Ивану Бунину за самое значительное произведение своего творчества — роман «Жизнь Арсеньева» присудили Нобелевскую премию по литературе.

В городе Ельце есть музей, первый мемориальный музей классика русской литературы И.А. Бунина, в доме, в котором в гимназические годы (1881– 1886) семья снимала ему комнату..

Михаил Михайлович Пришвин.

Так уж сложилась судьба М. Пришвина, что наиболее сложные, драматические годы его жизни связаны с Ельцом. И учеба в Елецкой гимназии (1883 – 1889), и отбывание ссылки под надзором полиции за революционную деятельность (1898 – 1900), и бурное время революции и Гражданской войны (1917 – 1920).

А вот Михаил Пришвин был отчислен из гимназии за конфликт с учителем географии, будущим известным философом Розановым. А за несколько лет до этого, вдохновленный рассказами этого же учителя, юный Пришвин с товарищами решили бежать в Америку. Но отправились в Азию на лодке. Далеко они не уехали, их поймали на берегах реки Быстрая Сосна и доставили обратно. И только благодаря заступничеству Розанова, их не исключили в этот год. Однако в итоге Пришвин был исключен с «белым билетом», без права поступления в другую гимназию, «за дерзость учителю».

Пришвин с благодарностью отзывался об учителе, а в год смерти Розанова устроился в эту же Елецкую гимназию учителем географии.

Трудно найти что-то подобное дневнику Пришвина. Писатель вел его на протяжении полувека – начиная с 1905 года и до смерти, стараясь не пропускать ни дня. В нем – вся эпоха первой половины ХХ века, прожитая внимательным и чутким человеком.

«Однажды Пришвин сказал мне, что все напечатанное им – сущие пустяки по сравнению с его дневником, с его ежедневными записями. Эти записи он главным образом и хотел сохранить для потомства», – вспоминал Константин Паустовский.

Ведя дневник тайно (в сталинские времена он мог поплатиться за свои мысли свободой, а то и жизнью), Пришвин рассчитывал на посмертную публикацию. И она состоялась, но лишь совсем недавно, когда были опубликованы 18 томов дневниковых записей.

Первую мировую войну Пришвин провел не на природе: в качестве военного корреспондента он несколько раз был на фронте. После Октябрьской революции писатель осудил большевиков, открыто называя их переворот антинародной авантюрой. Его статья о Ленине, вышедшая в конце 1917 года, красноречиво называлась «Убивец». За критику Пришвин поплатился арестом и месяцем тюрьмы.

На хуторе его ждут горькие разочарования. Уже 22 апреля 1918 года он записывает в дневнике: «Мужики отняли у меня все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад, я сижу в своем доме, как в тюрьме… Звезда жизни моей единственная почернела, а коровушку мою принципиально зарезали мужики» (2, с. 65).

М. М. Пришвин в «Моих тетрадках» рассказал, как казаки-мамонтовцы его чуть не расстреляли, приняв за еврея:

«– Покажи крест!.. Нету?

– Нету!

– Давай часы!

И взял у меня часы. Другой взял пальто. Третий навел винтовку» (5, с. 8).

Несомненно, эти воспоминания написаны позже по дневниковым записям

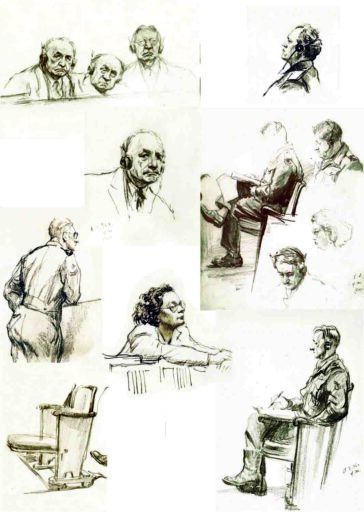

Что касается художника Николая Николаевича Жукова, чьи детские годы прошли в Ельце, то о его творчестве можно рассказать многое.

Он придумал оформление коробки папирос «Казбек»

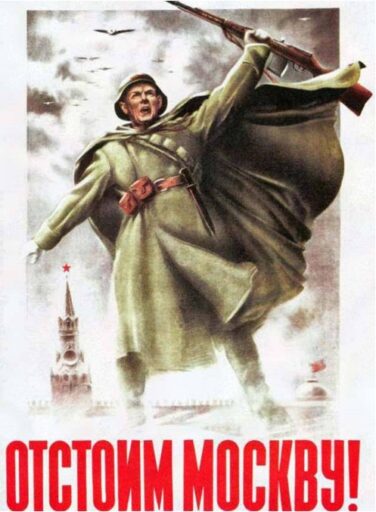

Создавал мобилизационные плакаты

Обладая исключительными навыками портретиста был отправлен властями СССР в командировку и рисовал портреты участников Нюрнбергского процесса

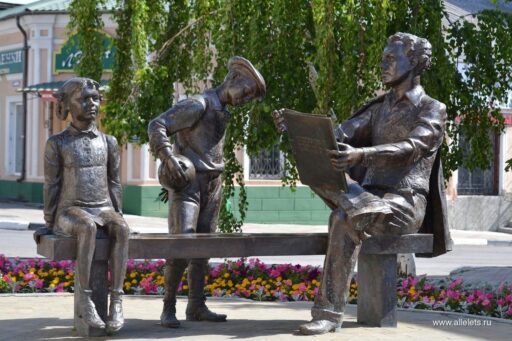

Посвященный ему памятник расположен в Ельце рядом с рестораном Баку на пешеходной части улицы Мира, которая считается главной в городе. Усилиями дочери художника в городе создан и работает его дом-музей.

Композиция интересна тем, что в ней присутствуют сразу две детские фигуры. Девочка – это дочь художника, которую он рисует. А мальчик с футбольным мячом – никто иной, как юный Никита Михалков. С его отцом- Сергеем Михалковым художника много лет связывала крепкая дружба.

Еще один из уроженцев Ельца композитор Тихон Николаевич Хренников родился в семье приказчика одной из купеческих лавок города в 1913 году. Хренников стал автором, десятков опер, нескольких балетов и оперетт, а также музыки к фильмам («Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Верные друзья» и «Гусарская баллада»), которые формировали музыкальный стиль нашей страны и эпохи.

При этом, как отмечалось на экскурсии, композитор никогда не забывал о своей малой родине — Ельце. При его непосредственном и активном участии еще в 1969 году там было открыто музыкальное училище, что было неслыханно для небольшого городка.

И все же Тихон Хренников, фигура далеко не однозначная, поскольку участвовал в травле многих талантливых композиторов. Из доклада главы Союза композиторов СССР Тихона Хренникова, 1948-й год: «Шостакович — представитель антинародного формалистического направления советской музыки. Он тесно связан с буржуазно-декадентским Западом. Его творчество — образчик маразма и духовного оскудения. Лженоваторские извращения Шостаковича тем более опасны, что он еще является профессором Московской консерватории». На другой день Шостаковича выгонят из консерватории с формулировкой «за профнепригодность». После того разгромного выступления композиторам показали фильм, где звучала песня на музыку того же Тихона Хренникова: «Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас». После смерти вождя Хренников сохранил свои позиции и оставался на протяжении более 40 лет единственным руководителем советской музыки, поддерживая ее «официальную линию».

В целом, двухдневная поездка была очень содержательной. И за это огромное спасибо сопровождавшей нас в поездке Ксении Шалявиной, замечательным экскурсоводам Ольге и Елене.

Сожалею, только что в Липецке нам не удалось посетить дом — музей Георгия Валентиновича Плеханова — первого революционера- марксиста и оппонента Ленина. Это единственный музей в России, где есть экспозиция, посвященная жизни и политической деятельности лидера российских социал-демократов

Кстати, о социал- демократах. Липецкая область вошла в историю еще и своим первым постсоветским руководителем Геннадием Васильевичем Купцовым. Он является первым гражданином России, выигравшим суд у главы государства. В 1994 году Мосгорсуд признал незаконность указа президента Бориса Ельцина, отправившего его в отставку в 1992 году. И тем самым показывает, что шанс оказаться полноценной третьей ветвью у судебной власти тогда был…