Эрнест Резерфорд наряду с Майклом Фарадеем вошел в историю науки как великий экспериментатор. Британско-новозеландский естествоиспытатель стал одной из ключевых фигур в исследованиях природы и свойств радиоактивности, а описанная им модель атома легла в основу развития ядерной физики.

Детство и юность

Эрнест Резерфорд родился 30 августа 1871 года в городке Спринг-Гроув (современное название — Брайтуотер) в Новой Зеландии, став четвертым ребенком в семье шотландца Джеймса Резерфорда и англичанки Марты Томпсон. Оба переехали в Новую Зеландию еще в юности, Джеймс был фермером, а Марта до замужества и рождения детей работала школьной учительницей. После рождения Эрнеста в семье появилось еще восемь детей.

Эрнест рано проявил недюжинные интеллектуальные способности, позволившие ему получить стипендию для обучения в колледже Нельсона – частной средней школе, которая и по сей день остается одним из престижнейших учебных заведений в Новой Зеландии. Талантливый юноша получал высшие оценки по всем дисциплинам, но особенно впечатляющими были его успехи в математике и физике.

Начало научной карьеры

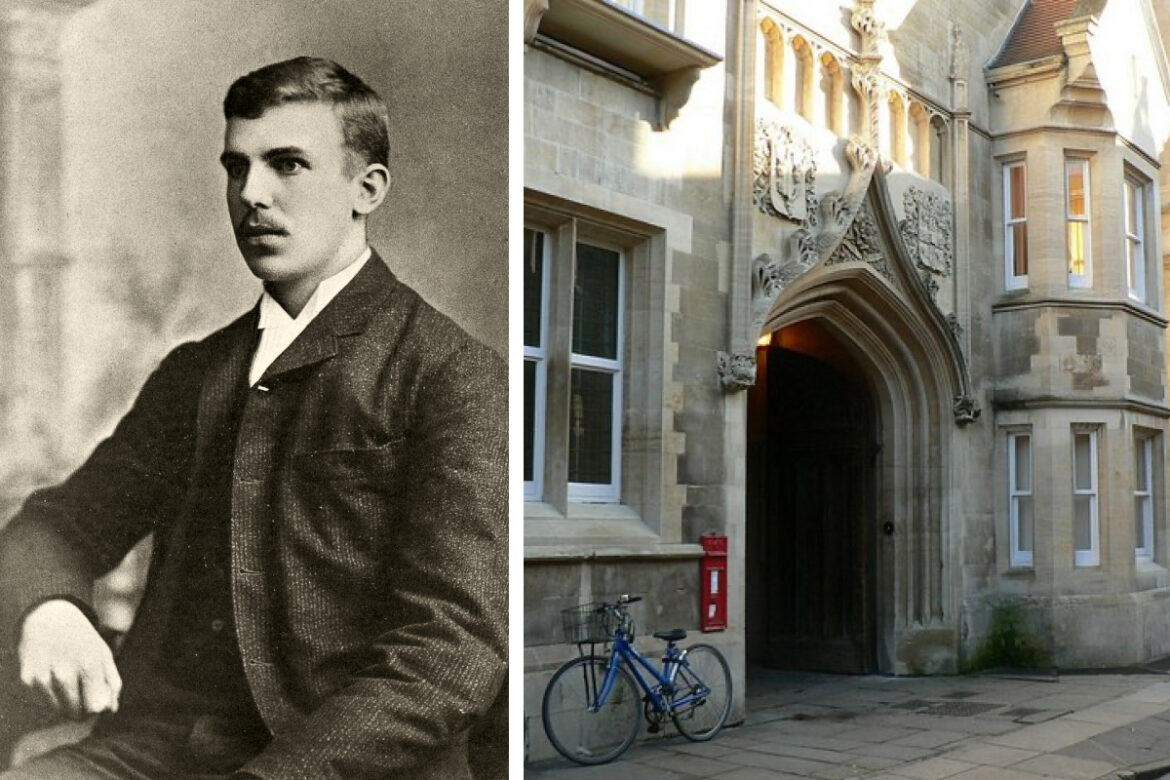

В 1890 году удостоенный еще одной стипендии Резерфорд отправляется в Кентерберийский университет — один из четырех университетов, существовавших на тот момент в Новой Зеландии. Он проводит здесь в общей сложности пять лет и в 1894 году получает степень бакалавра наук. В англосаксонской системе образования эта степень присуждается за проведение самостоятельного исследования: Резерфорд изучал влияние высокочастотных электрических зарядов на магнетические свойства железа.

В 1895 году 24-летнему Резерфорду в очередной раз улыбнулась удача: он выиграл «Стипендию Всемирной выставки 1851 года». Конкурс на эту стипендию ежегодно проводился среди молодых исследователей, проживавших в британских колониях: восьми победителям – талантливым, многообещающим специалистам в области естественнонаучного знания, математики или инженерии – предоставлялось трехлетнее финансирование исследования в одном из ведущих университетов в Англии.

Резерфорд, став одним из восьми стипендиатов, выбрал Кавендишскую лабораторию при Кембриджском университете, где ему предстояло работать бок о бок с самим Джозефом Джеймсом Томсоном — ведущим европейским специалистом в области электромагнетической радиации, будущим лауреатом Нобелевской премии по физике 1906 года.

Исследования Эрнеста Резерфорда в области радиоактивности

Открытие радиоактивности — выделения огромного количества энергии при изменении структуры атомов — стало настоящей революцией в физике. Впервые этот феномен обнаружил в 1896 году французский физик Антуан Анри Беккерель. Именно он первым доказал, что некоторые вещества, например, уран и торий, испускают какие-то лучи. Однако причина такого излучения была на первых порах неясна. Вместе с супругами Кюри и Фредериком Содди Эрнест Резерфорд стал одним из пионеров в исследовании этого физического явления.

- Опыт с магнитным полем и открытие альфа— и бета-излучения.

Физики высказывали предположение, что радиоактивное излучение неоднородно и состоит из разных компонентов. В 1899 году Резерфорд решил проверить эту гипотезу при помощи эксперимента.

Он использовал два электрода, образец урана и алюминиевую фольгу. Электроды располагались на небольшом расстоянии друг от друга, на нижнем лежал кусочек урана. Излучение, исходящее от радиоактивного вещества, ионизировало воздух между электродами, создавая электрический ток. Когда Резерфорд накрыл уран алюминиевой фольгой, он заметил, что сила тока немного уменьшилась – значит, фольга поглощает часть излучения.

Добавив еще несколько слоев фольги, он обнаружил, что с первыми четырьмя слоями сила тока стремительно уменьшалась. Далее, вплоть до двенадцатого слоя фольги электрический ток по-прежнему присутствовал, но его интенсивность оставалась практически неизменной. Такой результат свидетельствовал о том, что излучение урана состоит из двух компонентов. Резерфорд назвал первый компонент «альфа-излучением» — оно полностью поглощалось несколькими слоями фольги. Оставшийся компонент мог беспрепятственно проникать через фольгу, и он получил название «бета-излучения». Позднее, в 1900 году, французский физик Поль Вийяр добавил к ним обнаруженные им гамма-лучи.

Через несколько лет, в 1902-1903 годах Резерфорд продолжил изучать свойства альфа- и бета-излучения. Проведя серию экспериментов с магнитным и электрическим полями, он увидел, что альфа-лучи отклоняются, оказавшись внутри поля – следовательно, альфа-излучение состоит из электрически заряженных частиц. Причем альфа-частицы отклонялись противоположно направлению катодных лучей, что свидетельствовало об их положительном заряде, тогда как бета-частицы явно представляли собой отрицательные частицы, движущиеся с большой скоростью.

Позднее Резерфорд доказал, что альфа-частица представляет собой ядро атома гелия, а бета-частицы – это свободные электроны, движущиеся с большой скоростью.

- Опыты с газами и выявление закономерностей радиоактивного распада

В 1901-1903 годах в ходе совместных исследований с английским радиохимиком Фредериком Содди Резерфорд обнаружил, что при альфа-распаде торий самопроизвольно превращается в радон. Это открытие означало, что химические элементы способны преобразовываться: ядра атомов могут спонтанно изменяться.

Совместно Резерфорд и Содди также сформулировали закон радиоактивного распада — один из фундаментальных принципов ядерной физики. Они установили, что вероятность распада атомного ядра не зависит от времени его существования и внешних условий, а определяется только природой элемента — за фиксированный промежуток времени распадается ровно половина образца, независимо от его начального количества.

Этот закон раскрыл статистическую природу квантовых процессов: нельзя предугадать, когда распадется отдельный атом, но для большого скопления атомов период распада можно просчитать довольно точно. Открытие Резерфорда и Содди позволило объяснить механизм радиоактивного излучения, а позднее легло в основу методов радиоизотопного датирования в геологии, археологии и медицине.

Еще один важный вывод, который сделали Резерфорд и Содди, состоял в том, что при ядерных реакциях выделяются огромные объемы энергии. Измеряя энергию испускаемых альфа-частиц и сопоставляя ее с массой распадающихся атомов, он обнаружил, что даже небольшое количество радия выделяет колоссальное количество теплоты. Это подтолкнуло его к предположению, впервые сформулированному в 1904 году, что именно радиоактивный распад объясняет длительное существование тепла в недрах Земли, а также является источником энергии звезд.

- Опыт с золотой фольгой

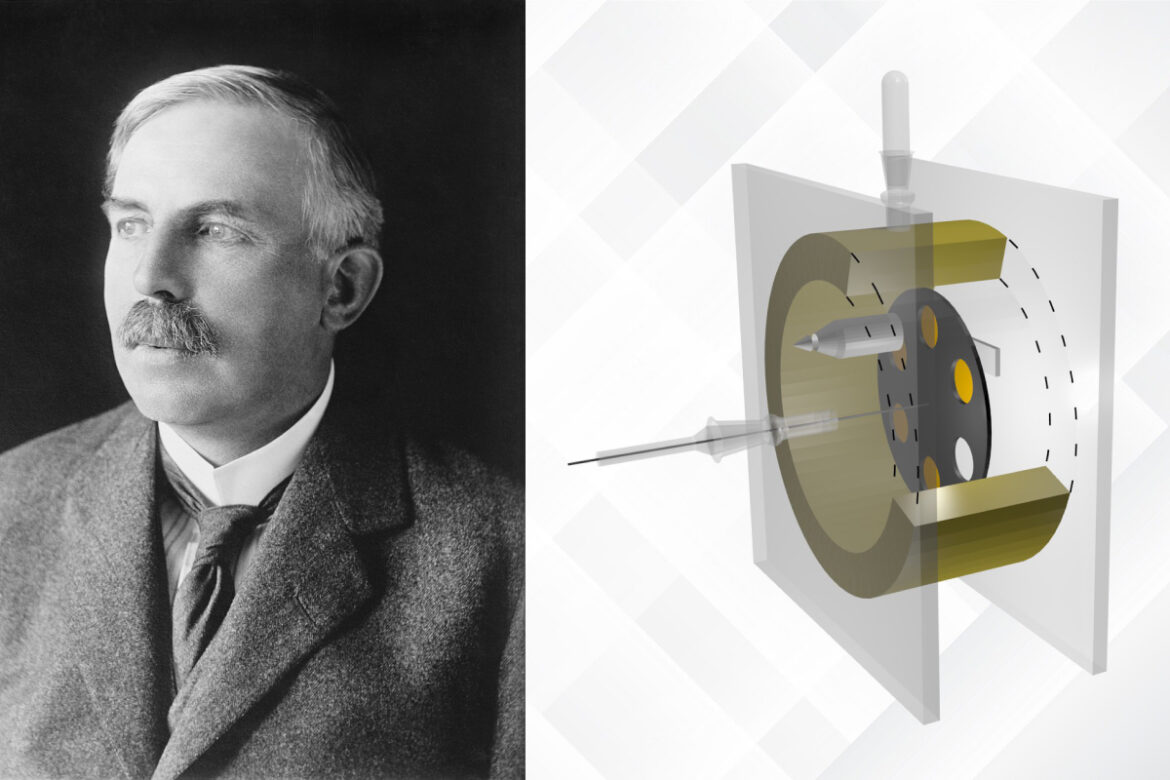

В 1909 году Эрнест Резерфорд вместе с Гансом Гейгером и Эрнестом Марсденом провел знаменитый эксперимент, который изменил представления о строении атома. Существовавшая на тот момент «рабочая теория», сформулированная Джозефом Томсоном, получила название «пудинга с изюмом» и представляла модель атома, в котором отрицательно заряженные электроны-«изюминки» находятся внутри области равномерно распределенного положительного заряда — «пудинга». Концепция Томсона должна была объяснить, почему при наличии отрицательно заряженных частиц, электронов, атомы не имеют электрического заряда.

Опыт Резерфорда и его коллег изначально проводился для того, чтобы подтвердить гипотезу Томсона. Для эксперимента они использовали тонкую золотую фольгу, образец радия в качестве источника излучения альфа-частиц и флуоресцентный экран, покрытый сульфидом цинка.

Экран размещался за золотой фольгой в затемненной камере. Альфа-частицы, попадая на экран, вызывали микроскопические вспышки света, каждая вспышка соответствовала попаданию одной альфа-частицы. Часами сидели ученые в темноте, глядя в микроскоп на экран и подсчитывая вспышки в разных позициях. Работа была крайне утомительной: для адаптации глаз к темноте требовалось около 30 минут.

Модель атома Резерфорда

Исходя из концепции Томсона Резерфорд, Йоханнес Гейгер и Эрнест Мардсен ожидали, что альфа-частицы будут проходить через фольгу с минимальным отклонением. Однако результаты удивили исследователей. Позднее Резерфорд шутил об этом эпизоде: «Это было почти так же невероятно, как если бы вы выстрелили 15-дюймовым снарядом в лист папиросной бумаги, а он отскочил бы обратно и попал в вас».

Оказалось, что большинство частиц действительно проходило сквозь фольгу почти без изменений, но некоторые отклонялись на значительные углы, а в редких случаях и вовсе отскакивали от нее. Это означало, что в атоме содержится положительно заряженное ядро, обладающее определенной массой.

Современные технологии позволяют разглядеть объекты микромира при помощи специальной аппаратуры, но в начале прошлого века ничего подобного не существовало. Метод, придуманный Резерфордом и его коллегами, был поистине впечатляющим: они смогли «увидеть» ядро атома без каких-либо электронных приборов.

Благодаря неожиданным результатам эксперимента идея Томсона была опровергнута, и Резерфорд предложил свою собственную модель атома, за которой закрепилось название «планетарной»: электроны, подобно планетам солнечной системы, вращаются вокруг крошечного, но плотного ядра, в котором сконцентрирована значительная часть массы атома.

Открытие протона и его значение

В 1917–1919 годах Эрнест Резерфорд провел серию экспериментов, которые привели к очень важному открытию. Для своих опытов он использовал источник альфа-частиц — радиоактивный препарат радия, испускающий альфа-частицы с высокой энергией, герметичный сосуд, заполненный азотом, куда направлялись альфа-частицы, и светочувствительный экран, покрытый сульфидом цинка, который регистрировал вспышки света при попадании заряженных частиц.

Экран находился на расстоянии около 40 сантиметров от источника альфа-частиц, а между ним и экраном поместили алюминиевую пластину, полностью поглощающую альфа-частицы. Когда перед пластиной помещали сосуд с азотом, на экране появлялись вспышки, хотя его загораживала поглощающая пластина. Наблюдения, как и в опытах с золотой фольгой, велись через микроскоп в затемненной комнате.

Было ясно, что причиной вспышек было не альфа-излучение, а какие-то другие частицы, которые образовывались в результате столкновения альфа-частиц с атомами азота и могли, в отличие от альфа-частиц, проникать сквозь алюминий. Кроме того, они производили более слабые вспышки, чем альфа-частицы, но более яркие, чем могли бы давать электроны.

Анализ показал, что за этими странными вспышками, не соответствующими ни альфа-частицам, ни электронам, стояли ядра водорода (H⁺) — частицы с положительным зарядом, равным заряду одного электрона. Резерфорд назвал их протонами.

Это открытие знаменовало собой поворот в истории физики.

- Резерфорд сделал первый шаг в определении структуры атомного ядра. Следующим шагом было открытие нейтрона — еще одного компонента ядра — совершенное английским физиком Джеймсом Чедвиком в 1932 году.

- Стало ясно, что химические элементы можно искусственным образом трансмутировать, т.е. превращать друг в друга по желанию человека.

- Существование протона как отдельной частицы означало, что ядра химических элементов состоят из водородоподобных частиц и что заряд ядра равен числу этих частиц (например, ядро азота с зарядом +7 должно содержать 7 протонов).

- Если при взаимодействии альфа-частиц с разными химическими элементами — азотом, бором и фтором — в результате всегда выделяется H⁺, вероятно, что ядра всех элементов построены из одних и тех же «кирпичиков», и водород, по-видимому, является своего рода «первичной материей», из которой образованы остальные элементы.

Личная жизнь Эрнеста Резерфорда

Свою будущую жену Резерфорд встретил во время обучения в Кентерберийском университете. Учреждение находилось в пригороде Крайстчерча на Южном острове Новой Зеландии — примерно в 400 километрах от родного города Резерфорда. Он поселился в пансионе неподалеку от университетского кампуса и вскоре уж был влюблен в дочь хозяйки. Избранницу Резерфорда звали Мэри Джорджина Ньютон. В 1895 году состоялась их помолвка, а через пять лет они поженились. У супругов родилась дочь, которую назвали Эйлин Мэри.

В профессиональной среде Резерфорд снискал репутацию энергичного, несколько упрямого человека, который, тем не менее, умел быть прекрасным наставником для молодого поколения ученых. Став руководителем Кавендишской лаборатории в Кембридже, Эрнест Резерфорд воспитал плеяду выдающихся физиков, среди которых были нобелевские лауреаты Нильс Бор, Джеймс Чедвик, Петр Капица.

По воспоминаниям, оставленным его учениками, Резерфорд всегда был благожелательным и заинтересованным наставником. Нильс Бор называл его «вторым отцом», а академик Петр Капица – «крокодилом», имея в виду упорство и целеустремленность своего учителя: крокодил способен двигаться только вперед, как и Резерфорд.

Впрочем, существует другая версия о происхождении этого прозвища. У Резерфорда был довольно громкий голос, который было слышно издалека и который всегда «предупреждал» о его приближении коллег и учеников, тут же начинавших суетиться. Эти эпизоды, по-видимому, вызывали ассоциацию с комическими сценами из «Питера Пэна», где о приближении крокодила героев предупреждает звук тикающих часов, которые он проглотил.

Кстати, прозвище, придуманное его русским учеником, Резерфорд очень любил. Об этом недвусмысленно свидетельствует история торжественного открытия лаборатории, построенной в Кембридже специально для исследований Петра Капицы. Стена этого здания, по задумке Капицы, была украшена огромным барельефом в форме крокодила. Во время церемонии открытия Резерфорд указал присутствующим на барельеф и пояснил: «Это я».

В последние годы жизни Резерфорд страдал от пупочной грыжи. Осенью 1937 года, когда у него начались сильные боли, ему диагностировали ущемление грыжи – обострение болезни, при котором требовалось срочное хирургическое вмешательство. 15 октября ему сделали операцию, а через четыре дня выдающийся англо-новозеландский физик умер из-за постоперационных осложнений в возрасте 66 лет.

Эрнест Резерфорд похоронен в святая святых Британской империи – в Вестминстерском аббатстве. Его прах покоится рядом с могилами Исаака Ньютона, Майкла Фарадея и Чарльза Дарвина.

Награды, полученные Эрнестом Резерфордом

За свои революционные открытия Эрнест Резерфорд получил множество престижных наград, вот некоторые из них:

- Нобелевская премия «за исследования в области распада элементов и химии радиоактивных веществ» (1908);

- Медаль Копли (высшая награда Лондонского Королевского общества) «за вклад в понимание радиоактивности и строения атома» (1922);

- Орден Заслуг, лично врученный королем Георгом V (1925)

Также в 1914 году Резерфорд был удостоен рыцарского титула, а в 1931 году получил титул барона и пожизненное пэрство, став единственным физиком в британской Палате лордов.

Влияние открытий Эрнеста Резерфорда на науку

Открытия Резерфорда перевернули представления о строении материи: его планетарная модель атома заложила основы квантовой физики, а эксперименты с ядерными превращениями создали фундамент ядерной физики и химии. Эти работы позволили объяснить природу радиоактивности и впоследствии способствовали развитию атомной энергетики, ядерной медицины и современных исследований элементарных частиц.

Эрнест Резерфорд навсегда изменил привычные представления о строении материи, превратив атом из «неделимой» единицы в сложную динамическую систему. Его открытия стали краеугольным камнем современной физики, положив начало эры ядерных технологий и квантовых исследований.

Интересные факты о Резерфорде

- В юные годы Резерфорд увлекался игрой в регби.

- В свидетельстве о рождении имя Резерфорда было записано неверно: вместо Ernest ошибочно указали Earnest.

- Стипендия Всемирной выставки 1851 года досталась Резерфорду случайно: изначально ее присудили другому кандидату, но тот отказался.

- До 1920-х годов в докторантуру Кембриджа принимали только кембриджских выпускников. Резерфорд, попавший в число исследователей Кавендишской лаборатории, был одним из первых исключений из этого правила.

- Он получил Нобелевскую премии по химии (1908 г.), хотя его открытие впоследствии сыграло не меньшее значение для развития физических теорий, и сам Резерфорд считал себя физиком, считая все прочие науки менее важными: «Все науки можно разделить на две группы — на физику и коллекционирование марок», — говорил он.

- Главное открытие Резерфорда – планетарное строение атома – было совершено через год после того, как он получил Нобелевскую премию.

- Получив рыцарский титул, он придумал свой родовой герб, на котором была изображена птица киви как символ Новой Зеландии, откуда был родом Резерфорд, и экспоненциальные кривые радиоактивного распада (графики функций, описывающих соотношение времени распада, общего числа атомов в образце и числа радиоактивных атомов).

- Резерфорд был почетным членом более чем сорока академий наук в разных странах мира, в том числе и Российской академии наук.

ИСТОЧНИК: Поиск https://poisknews.ru/science-in-faces/ernest-rezerford-1871-1937/