Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) известен прежде всего как «первый наш историк и последний летописец», создавший монументальный труд – 12‑томную «Историю государства Российского», благодаря которой для его просвещенных современников древняя русская история была открыта, «как Америка – Колумбом».

Татьяна Егерева

До того, как он «постригся в историки», он был профессиональным журналистом, издателем, писателем, путешественником, реформатором русского языка – именно эти ипостаси его личности, как правило, и попадают в поле исследовательских интересов ученых. Однако, как справедливо отмечал социолог и антрополог И. С. Кон, «едва ли не самая главная мужская роль и идентичность – отцовство». Для Карамзина благополучие родных и близких, любовь к супруге и здоровье детей наряду с творческой работой составляли главные ценности бытия. В письмах друзьям он не уставал повторять, что ведет «жизнь семейственную».

Николай Михайлович жил в эпоху, когда традиционный стиль отцовства, основанный на жесткой иерархии в распределении семейных ролей, безоговорочном подчинении воле родителей и незыблемом авторитете отца, стал в дворянских семьях постепенно эволюционировать в сторону более мягких и партнерских отношений между супругами, дружеских и доверительных – между родителями и детьми. Большую роль в этом сыграло влияние идейного климата Просвещения, в частности, сочинений Ж.-Ж. Руссо. Его роману «Эмиль, или О воспитании» Карамзин дал высокую оценку.

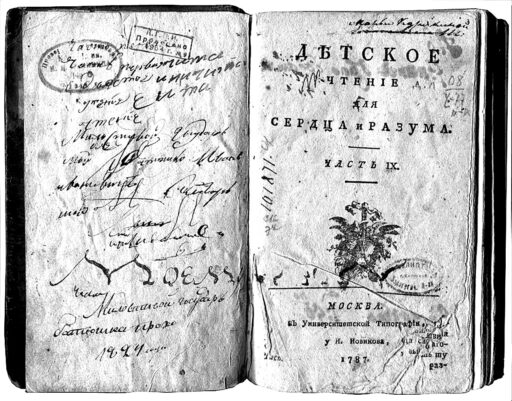

В молодости будущий историк был привлечен известным просветителем Н. И. Новиковым к выпуску первого детского журнала в России, выходившего в качестве бесплатного приложения к газете «Московские ведомости», – «Детского чтения для сердца и разума». По отзывам современников, это издание «было едва ли не лучшею книгою из всех, выданных для детей в России».

Чтение классиков просветительской мысли, любивших размышлять о воспитании, и собственный опыт написания текстов, рассчитанных на детское восприятие, возможно, в определенной мере повлияли на формирование будущих отцовских практик самого Карамзина. За два года до своей первой женитьбы он писал брату: «Радуюсь, что любезные наши братья не теряют времени и запасаются детьми. Говорят, что отцом быть приятно, и я верю». А может быть, решающую роль в его поведении как мужа и отца сыграли индивидуальные черты его личности – сострадательность, верность в своих привязанностях, нелюбовь к ссорам, умение вести диалог с молодежью.

Как писал его воспитанник князь П. А. Вяземский, «Карамзин создал себе мир, светлый и стройный, посреди хаоса, тьмы и неустройства». В основании этого мира была семья, частная жизнь, в которой писатель мог чувствовать себя свободным и независимым, любимым и понятым близкими людьми. В одном из писем брату Карамзин заметил: «Жизнь мила, когда человек счастлив домашними и умеет заниматься без скуки». Пережив в молодости несколько любовных увлечений, когда, по словам Карамзина, «жить и любить было для меня одно», он в 1801 году, в возрасте 34 лет, женился на Елизавете Ивановне Протасовой, с которой его связывало давнее знакомство: «13 лет знаю и люблю», – писал он о своей супруге. Стихотворение «К Эмилии», посвященное жене и напечатанное в издававшемся Карамзиным журнале «Вестник Европы», передает атмосферу их семейного счастья, основанного на сходстве характеров, увлечений, взаимоуважении и искренней любви:

«Сказав, что всякий день,

с начала до конца,

Мы любим быть одни;

что мы друг другу верны

Во всех движениях открытыя души;

Сказав, что все для нас

минуты хороши,

В которые никто нам не мешает

вольно

Друг с другом говорить,

друг друга целовать,

Ласкаться взорами, задуматься,

молчать;

Сказав, что малого всегда

для нас довольно;

Что мы за всё, за всё

Творца благодарим,

Не просим чуждого,

но счастливы своим…»

Милая, прекрасно образованная, преданно любившая Н. М. Карамзина, Елизавета Ивановна вышла за него в 33 года, отвергая до этого все другие предложения о браке. Когда родилась их дочь Софья, радостный отец писал своему другу И. И. Дмитриеву: «Выпей целую рюмку вина за здоровье матери и дочери. Я уже люблю Софью всею душою». Через месяц после рождения девочке привили оспу.

Однако слабое здоровье Елизаветы Ивановны не вынесло родов, и вскоре она скончалась. Супруг очень тяжело переживал потерю. Обычно дворянские девочки, матери которых рано умирали, не оставались с отцами, а отдавались в семьи родственников или знакомых, где воспитывались их сверстницы. Карамзин оставил малышку на собственное попечение.

Вынужденный в одиночестве нести бремя моральной ответственности за преодоление ребенком опасного периода младенчества, Карамзин постоянно волновался о здоровье дочки: «Сонюшку люблю без памяти; но эта любовь есть теперь для меня не радость, а страх: не смею и думать, чтобы я имел утешение видеть ее большую». Высокая детская смертность была обыденным явлением в те времена во всех сословиях. Карамзин повторял из письма к письму: «беспрестанно боюсь и ее лишиться». Особенно тревожило его появление у Сонюшки зубов. «Боюсь того времени, как у ней пойдут зубы; это всегда сопряжено бывает с болезнями», – со знанием дела писал Карамзин брату. А когда ребенку исполнился годик, радостно сообщил: «Племянница ваша, слава Богу! здорова и имеет два зуба». Не обошла стороной Карамзина и проблема с кормилицей: «К несчастию, мне должно было прежде времени отнять ее от груди, для того, что господин кормилицы моей услал ее в деревню. Она [Сонюшка] очень тосковала и плакала». Старый слуга Карамзиных Лука вспоминал впоследствии, как справлялись они с ребенком: «мы Сонюшку посадим на коврик, покормим ее кашкой; она у нас прыгает, такая веселенькая».

Екатерина Мещерская (урожд. Карамзина). Художник Ж. О. Бард. 1835 год

Карамзин не раз упоминал, что маленькая дочь не только «привязывала его к здешнему свету», но и давала дополнительный стимул работать: требовалось содержать ребенка, а у Николая Михайловича после продажи своей доли имения братьям не было другого источника дохода, кроме писательского труда. Творчество всегда приносило ему радость и утешение, но смерть жены выбила его из привычной колеи: «Работа была единственным моим прибежищем, а с некоторого времени почти совсем не могу заниматься. Этот удар потряс до основания всю мою душу, и милая Лизанька взяла с собой в могилу всё, что было во мне лучшего».

Узнав, что у его старшего брата тоже есть дочь, Карамзин искренне порадовался за него, демонстративно не обращая внимания на тот факт, что ребенок незаконнорожденный: «мне очень приятно знать, что вы имеете удовольствие отца». Отныне он неизменно посылал племяннице добрые пожелания.

Через полтора года после смерти первой жены к Карамзину пришла новая большая любовь – к Екатерине Андреевне Колывановой, внебрачной дочери князя А. И. Вяземского, владельца усадьбы Остафьево. Письма Карамзина к ней показывают ту страсть и нежность, которая вновь овладела его душой: «Я буду любить вас более жизни, и тысячекратно более, потому что это так сладко – любить таким образом», «первые вашей рукой написанные строки, адресованные тому, кто хочет жить, чтобы любить вас, будут покрыты моими поцелуями, предупреждаю вас об этом заранее». Новое чувство не изменило отношения писателя к дочери от первого брака: он привозил ребенка в гости к Вяземским, сообщал в письмах невесте о здоровье девочки. После женитьбы избранница Карамзина стала заботливой матерью для Софьи. «Екатерина Андреевна <…> усладила его дни с самого начала супружества нежным попечением о его дочери от первого брака, которую и до самой кончины своей не отделяла в сердце своем от собственных своих детей», – писал близко знавший семейство Карамзина К. С. Сербинович. Действительно, уже на следующий год после свадьбы, когда Екатерине Андреевне нужно было ехать в Петербург, сопровождая туда своего отца, она взяла с собой Софью, а Карамзин остался в Остафьеве со своей второй дочерью Наташей, родившейся в октябре 1804 года. В переписке он теперь упоминал об обеих дочерях вместе.

Как шутил граф И. А. Каподистрия, Карамзины считали годы «новорожденными детьми и томами Российской Истории». Историк придерживался традиционной идеи о том, что «кто богат детьми, богат и любовью; а любовь всего светлее». От двух браков у него имелось десять детей, трое из них умерли в раннем возрасте. Николай Михайлович тяжело переживал болезни и смерти детей. О маленьком сыне писал: «Уже несколько дней мы худо спим и едим от жестокой болезни нашего сына, Андрюши <…>. Я мало видел таких прекрасных младенцев. Он был 6 месяцев всегда здоров и весел, а теперь уже походит на мертвеца». К счастью, мальчик тогда выжил.

Софья Карамзина Художник П. Н. Орлов. 1840 год

Неожиданно в 1810‑м умерла от коклюша шестилетняя Наташа. «Эта бесценная дочь была нам еще любезнее других и будет нами оплакиваема до гроба», – писал Карамзин брату. Получив летом того же года Владимирский крест, он равнодушно сообщал о награде другу: «Всё это очень хорошо, но милой Наташи нет на свете! Грущу за себя и беспокоюсь за Катерину Андреевну. Она всякий день плачет. Я могу умерять свою грусть работой; а ей гораздо труднее».

С января по апрель 1813 года в письмах Карамзина постоянно звучала тревога за здоровье шестилетнего сына Андрюши. В Нижнем Новгороде, где семья писателя находилась во время наполеоновского вторжения, свирепствовали «заразительные горячки», и, возможно, ребенок подхватил одну из них. Когда мальчик скончался, Николай Михайлович просил и требовал от Бога, «чтобы Он удовольствовался этою жертвою». Но чаша горестей еще не миновала его семью: в 1815 году умерла от скарлатины еще одна дочь. Потеря ребенка была экзистенциальным потрясением для Карамзина, перед лицом вечности и небытия сформулировавшего свое понимание смысла жизни: «Жить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; всё другое, любезный мой приятель, есть шелуха: не исключаю и моих восьми или девяти томов», – писал историограф А. И. Тургеневу.

В память об умерших детях Карамзины давали новорожденным их имена. В семье было две Натальи (и обе умерли), и два Андрея. Причем второй Андрюша, родившийся в 1814 году, радовал отца тем, что внешне походил на своего умершего братика.

О частом общении Карамзина с маленькими детьми, что было нетипично для дворян в начале XIX века, тем более мужчин, говорит тот факт, что сыновья и дочери не боялись его. Историк сообщал брату, что годовалый сын «очень ласков ко мне: не знаю, хороший ли это знак». Тревожный страх за жизнь детей никогда не отпускал Карамзина: «Главная моя усердная молитва к Богу не переживать своих милых».

П. А. Вяземский в своих воспоминаниях отмечал любопытный факт, что дети присутствовали при работе Карамзина над «Историей государства Российского»: «В кабинете жена его часто сиживала за работою или за книгою, а дети играли, а иногда и шумели. Он, бывало, взглянет на них, улыбаясь, скажет слово, и опять примется писать». Это уникальное свидетельство истории повседневности, ибо обычно в дворянских особняках пространство родителей четко отграничивалось от пространства детей (их, как правило, помещали жить на верхние этажи, чтобы они не мешали взрослым), и вход в отцовский кабинет во время работы там главы семейства не допускался.

О присутствии детей в рабочем кабинете писал и К. С. Сербинович, подчеркивая, что детский шум и крики не только не мешали Карамзину писать, но, наоборот, морально успокаивали его: «В доме Е. Ф. Муравьевой в кабинете его за перегородкою играли дети, резвились, шумели, и этот шум нимало не нарушал успеха его работы. Казалось, он даже услаждался этим, зная, что дети так близко подле него, веселы и здоровы. Это, конечно, доставляло сердцу его спокойствие, которое содействовало и успеху его работы».

Андрей Карамзин. Художник П. Н. Орлов, 1836 год

Имея большой родительский опыт за плечами, Карамзин делился советами по поводу детских болезней со своими друзьями. Узнав, что у А. Ф. Малиновского, управляющего Московским архивом Коллегии иностранных дел, неизменно помогавшего Карамзину с подбором документов для «Истории», заболела коклюшем дочь Катенька, историограф близко к сердцу принял переживания друга и постарался утешить его советом: «Коклюш обыкновенно продолжается 6 недель; всего лучше переменить воздух, т. е. выехать из Москвы в деревню. Мы знаем это по опыту. Напишите к нам хоть строку; от полного и чистого сердца скажем: слава Богу! – узнав, что вы отдыхаете после такой муки». В письмах к друзьям, имевших семью и детей, Карамзин неизменно посылал «малюткам» свое приветствие и интересовался их здоровьем: «Не стыдно ли вам, что вы не сказали нам ни слова о любезной Катерине Федоровне и любезной малютке? – писал историк своему приятелю Н. И. Кривцову. – Надеемся, что они здоровы и своею ласкою разглаживают иногда губернаторские морщины вашего умного лба».

Судя по упоминаниям в переписке Карамзина о детях, он был духовно близок с ними, особенно с двумя старшими дочерьми Софьей и Катенькой. Когда девочки повзрослели, он проводил с ними свободное время в прогулках и в чтении вслух по вечерам романов В. Скотта; их приписки с уверениями в почтении стояли в конце его писем последних лет жизни к И. И. Дмитриеву. Кроме того, дочери помогали Карамзину переписывать набело готовые главы «Истории государства Российского».

К. С. Сербиновичу запомнился такой эпизод из семейной жизни писателя: «однажды, когда он выходил из кабинета с линейкою в руке, подбежал к нему девятилетний сын и схватил линейку. Н<иколай> М<ихайлович>, не выпуская линейки из рук, дал ему волю вертеть ею во все стороны и смотрел с невыразимой нежностию на эти движения, поглядывая и на меня, пока наконец тот не отбежал, сам несколько смутясь, что это сделал из резвости без всякой нужды». Как эта домашняя сценка отличается от традиционного стиля поведения родителей и детей в XVIII веке, описанного мемуаристкой Е. П. Яньковой: «В то время дети <…> не смели прийти, когда вздумается, а приходили поутру поздороваться, к обеду, к чаю и к ужину или когда позовут за чем-нибудь <…>. Даже и ответить нельзя было, и в разговор свободно не вступали: ждешь, чтобы старший спросил, тогда и отвечаешь…».

Карамзин был одним из тех немногих отцов, которые осознавали необходимость заниматься с детьми в свое свободное время: «Дети растут, не имея ни учителей, ни дядьки; утром пишу: надобно заниматься ими хотя после обеда». Следя за поведением и учебой сыновей, Карамзин неизменно делился результатами своих наблюдений с другом: «Андрей меланхолик и хорошо учится; Саша весел, ласков и славится красотою в некоторых кварталах Петербурга: оба умны. Третий сын еще плох; четвертый красив не менее второго, и драчун!». Главная проблема, с которой сталкивались все дворяне в процессе воспитания детей – дефицит хороших домашних учителей – стояла и в семье историка, вынужденного самому учить сыновей немецкому языку, после того, как пришлось уволить преподавателя, «который беспрестанно злился на детей и вздумал было драться с ними».

Хотя Карамзин привык «любоваться», по его выражению, всеми детьми, особую радость приносили ему успехи старшего сына, Андрея. По мнению отца, мальчик имел «необыкновенные способности»: это «атлет в ученье». Осенью 1825 года два старших сына были подвергнуты домашним экзаменам. Карамзин делился в письме императрице Елизавете Алексеевне их результатами: «Андрей удивляет нас своими понятиями: География света у него на ладони, Арифметика и грамматика в голове, История в памяти и в уме. Улыбнитесь на счет родительского энтузиазма: мне кажется, что я еще никогда не видывал таких учеников не только десятилетних, но и пятнадцатилетних!»

Ко дню рождения мальчика (ему исполнялось 10 лет) Карамзин написал письмо «Моему сыну Андрею в день его рождения», заключавшее в себе программу совершенной детской жизни. «Обнимаю, целую и поздравляю тебя десятилетним отроком. Живи и расти телом и душою: телом в силе и бодрости, душою в добронравии, в уме и в полезных знаниях». По поводу занятий наставлял: «Всегда, кончив урок, спрашивай у себя: что ты узнал нового, или чему научился? Если ты ничего не узнал, ничему не научился в этот урок, то он потерян: ты не исполнил своей должности и огорчил родителей». По свидетельству мемуаристов, в начале XIX века в «любви к детям не пересаливали». Карамзин же не стеснялся прямо говорить сыну, как он любит его. «Милый Андрей! – заканчивал Карамзин свое письмо, – ты знаешь, что я люблю тебя: старайся же, чтобы эта любовь была для меня счастием, а не страданием».

Александр Карамзин. Художник П. Н. Орлов. После 1840 года

Николай Михайлович умел быть благодарным своей судьбе за благополучие в личной жизни: «за семейственную нашу жизнь благодарим Бога. Детьми мы довольны. Не имеем достаточно средств на воспитание, какое хотелось бы им дать; но надеемся на Провидение, что оно их не оставит». Как известно, в конце жизни Карамзина в лице Провидения выступил император Николай I, пожаловавший семье историка ежегодный пенсион в 50 тыс. рублей.

Дружная обстановка в доме Карамзиных привлекала к ним как представителей старшего поколения, например, почтенного государственного деятеля и литератора Александра Семеновича Шишкова, рассказы которого об Отечественной войне любила слушать молодежь в семье писателя, так и участников литературного общества «Арзамас». Об одной из таких дружеских встреч Карамзин вспоминал: «Мы сидели дома с Арзамасцами, и вдруг говорят: Император! Гости разбежались, и я едва успел встретить августейшего в передней комнате». У Карамзина и его жены совпадал круг общения, поэтому после смерти Николая Михайловича его молодые друзья продолжали собираться в салоне Катерины Андреевны, чей «серьезный и радушный прием» создавал «ту атмосферу доброжелательства и гостеприимства», которой подчас не хватало В. А. Жуковскому, П. А. Вяземскому, А. И. Тургеневу, А. С. Пушкину в эпоху Николая I.

Как писал Ю. М. Лотман: «В центре мира Карамзина в петербургский период – семья, Дом. Здесь сосредоточены подлинные ценности, здесь человек обретает Независимость… Дом и семья для него – понятия не пространственные: там, где Катерина Андреевна, дети, мир его мыслей и чувств, мир, котором он чувствует себя любимым и свободным, – там и Дом».

Карамзин являлся личностью многогранной, не сводимой к одной роли, виду деятельности или политическому направлению. Консерватор по политическим пристрастиям, он был новатором в литературе и журналистике. Новатором его можно считать и в повседневной жизни, в кругу своей семьи: он являл собой пример ответственного отцовства и принадлежал к новому поколению родителей, со вниманием, трепетом и заботой относившихся к своим детям, стремившихся завоевать их дружбу и любовь, уходивших от прямолинейного диктата своей воли главы семьи. Очевидно, поэтому Карамзину удалось создать семейный очаг, тепло которого привлекало современников даже после его смерти.

Источник: ЗНАНИЕ-СИЛА https://znanie-sila.su/magazine/06-2025/kto-bogat-detmi-bogat-i-lyubovyu-a-lyubov-vsego-svetlee-n-m-karamzin-otets-semejstva