Теория эволюции Чарльза Дарвина — это фундаментальная научная концепция, в свое время коренным образом изменившая представления людей о происхождении и развитии жизни на Земле. Сформулированная в середине XIX века, спустя полтора столетия эта теория продолжает оставаться подспорьем для современных исследований, связанных с видовым многообразием и изменчивостью.

Суть теории Дарвина

В XIX веке естественная история — прообраз современной биологии — основывалась на идеях креационизма. Иными словами, объяснение всего многообразия живой природы сводилось к цитатам из Книги Бытия: «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И сказал Бог: «Да произведет земля разные виды живности: скот, пресмыкающихся и диких зверей». И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их». (Быт. 1:24-25). Официальная, общепринятая в научном сообществе позиция не противоречила Священному Писанию и состояла в том, что разнообразие флоры и фауны существовало с начала времен таким, как его сотворил Господь, и таким же оно будет существовать всегда.

Лишь отдельные ученые, предшественники Дарвина — в частности, его дед Эразм Дарвин — высказывали предположения о том, что животные виды способны изменяться со временем. Неоценимая заслуга Чарльза Дарвина заключается в накоплении и систематизации огромного объема эмпирических данных, свидетельствующих в пользу теории об изменчивости животных видов, а также в формулировании основных принципов эволюции.

- Изменчивость. Все живые организмы обладают способностью изменяться, причем эти изменения могут передаваться по наследству.

- Борьба за существование. В условиях ограниченных ресурсов и постоянной конкуренции выживают только наиболее приспособленные особи.

- Естественный отбор. Действует как фильтр, отсеивающий менее приспособленные формы жизни и сохраняющий те, которые лучше адаптированы к окружающей среде.

- Постепенность изменений. Эволюция происходит медленно, через накопление небольших изменений — случайных мутаций — на протяжении многих поколений.

В любой популяции организмов присутствует наследственная изменчивость. Так, например, одни особи рождаются с чуть более заостренным клювом или острым слухом, чем другие, и благодаря этим особенностям они будут иметь преимущество перед остальными членами популяции. Более тонкий клюв поможет доставать больше насекомых, прячущихся в коре, а более острый слух — замечать приближение хищников. Такие преимущества дают больше шансов на выживание. Особи с менее выраженными свойствами, дающими преимущество, с большей вероятностью погибнут от голода или хищников, не успев передать свои гены новому поколению. А более «остроклювые» и «востроухие» предадут свои свойства потомкам и т.д. Так в естественных условиях происходит отбор — выживают те особи, которые лучше приспособлены к окружающей среде. Именно эти организмы чаще достигают зрелости и производят потомство, наследующее полезные черты.

Таким образом, с течением времени внутри вида постепенно накапливаются изменения. Эти процессы формируют новое качество, и в конечном итоге — новый вид. Именно естественный отбор, как считал Дарвин, является тем механизмом, который управляет эволюцией.

История формирования теории Дарвина

Теория Дарвина стала результатом многолетнего труда, основанного на личных наблюдениях и анализе огромного количества данных. Ключевым источником таких данных стала кругосветная экспедиция на корабле «Бигль» (1831–1836), участником которой Дарвин, готовившийся принять сан священника, стал по счастливой случайности. Во время этого путешествия ему довелось исследовать флору и фауну Южной Америки, Австралии, Африки и островов Тихого океана. Особенно ценными оказались наблюдения на Галапагосских островах, где он впервые обратил внимание на то, что схожие виды животных, а именно черепах, обладают отличиями в зависимости от того, на каком острове они живут – иными словами, в зависимости от среды обитания.

Вернувшись в Англию, Дарвин более двух десятилетий посвятил обработке собранных материалов, изучению трудов других ученых и выстраиванию целостной теории. Лишь в 1859 году он решился опубликовать свой знаменитый труд — «Происхождение видов путем естественного отбора». Эта работа вызвала бурю обсуждений в научном и религиозном мире, положив начало новой эпохе в понимании природы жизни.

Доказательства теории Дарвина

Дарвин опирался на множество эмпирических фактов, подкрепляющих его взгляды. Одним из главных аргументов служили данные палеонтологии. Окаменелости, обнаруженные в разных геологических слоях, демонстрируют постепенное изменение форм жизни: от простейших – к более сложным.

Важную роль сыграли и данные сравнительной анатомии. Так, строение конечностей позвоночных животных, несмотря на внешние различия, обладает одинаковой структурной основой. Это, несомненно, указывает на их общее происхождение.

Нельзя не упомянуть и эмбриологические исследования. В процессе развития эмбрионов можно проследить черты, общие для разных групп животных, что также говорит о родстве между ними.

Еще одним мощным подтверждением теории Дарвина служит аргумент географического распределения видов. Дарвин наблюдал устойчивые различия у популяций, разделенных островами одного архипелага, — такие различия позволяли определять эти популяции в отдельные подвиды. Такой эффект невозможно объяснить, игнорируя теорию видообразования.

Позднее, с развитием генетики, были найдены молекулярные подтверждения теории Дарвина: в ДНК живых существ прослеживается единая эволюционная история.

Критика теории Дарвина и аргументы оппонентов

Несмотря на научную значимость, теория Дарвина сразу столкнулась с серьезной критикой. Одной из главных претензий было то, что эта теория не могла объяснитьмеханизм наследования признаков. Во времена Дарвина еще не было известно о существовании генов, и это оставляло пробел в созданной им концепции. Противники также указывали на сложность объяснения возникновения высокоорганизованных структур, таких как глаз или крылья, через последовательные мелкие изменения. Позднее, с появлением генетики, эти пробелы удалось восполнить. Открытия Менделя о наследовании признаков стали фундаментом для синтеза дарвинизма с генетикой. Эта обновленная концепция получила название «синтетическая теория эволюции».

В середине XIX века альтернативой теории Дарвина оставалась концепция натуралиста эпохи Просвещения Жан-Батиста Пьера Антуана де Моне, шевалье де Ламарка. Французский ученый считал, что организмы могут изменяться в течение жизни под воздействием внешней среды, а приобретенные признаки передаются по наследству. Например, если жираф постоянно вытягивает шею, чтобы дотянуться до листьев деревьев, в течение жизни его шея становится длиннее, и он передает это измененное свойство своему потомству. Ламарк также предполагал, что эволюция движется в сторону усложнения благодаря внутреннему стремлению организмов к прогрессу.

Эти положения казались более ясными и привлекательными для религиозных и консервативно настроенных ученых. Они предпочитали ламарковскую концепцию, поскольку она сохраняла представление о целенаправленной эволюции, а идея о том, что упражнение органов ведет к их развитию, выглядела интуитивно понятной, в отличие от дарвиновского слепого отбора случайных вариаций.

Однако уже к 1880-м годам ламаркизм потерял научную значимость: экспериментынемецкого зоолога Августа Вейсмана доказали, что приобретенные признаки не наследуются, а дарвиновская теория, подкрепленная новыми данными, показала гораздо большую объяснительную силу.

Ученые, поддерживающие теорию Дарвина

Среди ученых, активно развивавших идеи Дарвина, следует отметить Теодозия Добжанского, Эрнста Майра, Джулиана Хаксли и Рональда Фишера. Их работы объединили данные генетики, статистики, экологии и палеонтологии, превратив дарвиновскую теорию в мощную научную систему.

В наши дни эволюционная биология активно развивается. Ричард Докинз, автор книги «Эгоистичный ген», популяризировал идею, согласно которой гены являются основными единицами отбора. Эволюционные принципы активно применяются в медицине, сельском хозяйстве, биотехнологиях и экологии.

Ученые, отвергающие теорию Дарвина

Хотя подавляющее большинство ученых признает дарвиновскую теорию научно обоснованной, существует определенный круг специалистов, выдвигающих альтернативные концепции. Одним из самых известных критиков является Майкл Бихи — сторонник теории разумного замысла. Он утверждает, что некоторые биологические системы обладают столь высокой степенью сложности, что не могли возникнуть путем постепенных изменений.

Впрочем, концепция разумного замысла не получила широкого признания в научной среде. Она не объясняет механизмы биологических процессов и не предлагает способов проверки или опровержения своих положений, что делает ее ненаучной с точки зрения методологии.

Религиозное отношение к теории Дарвина

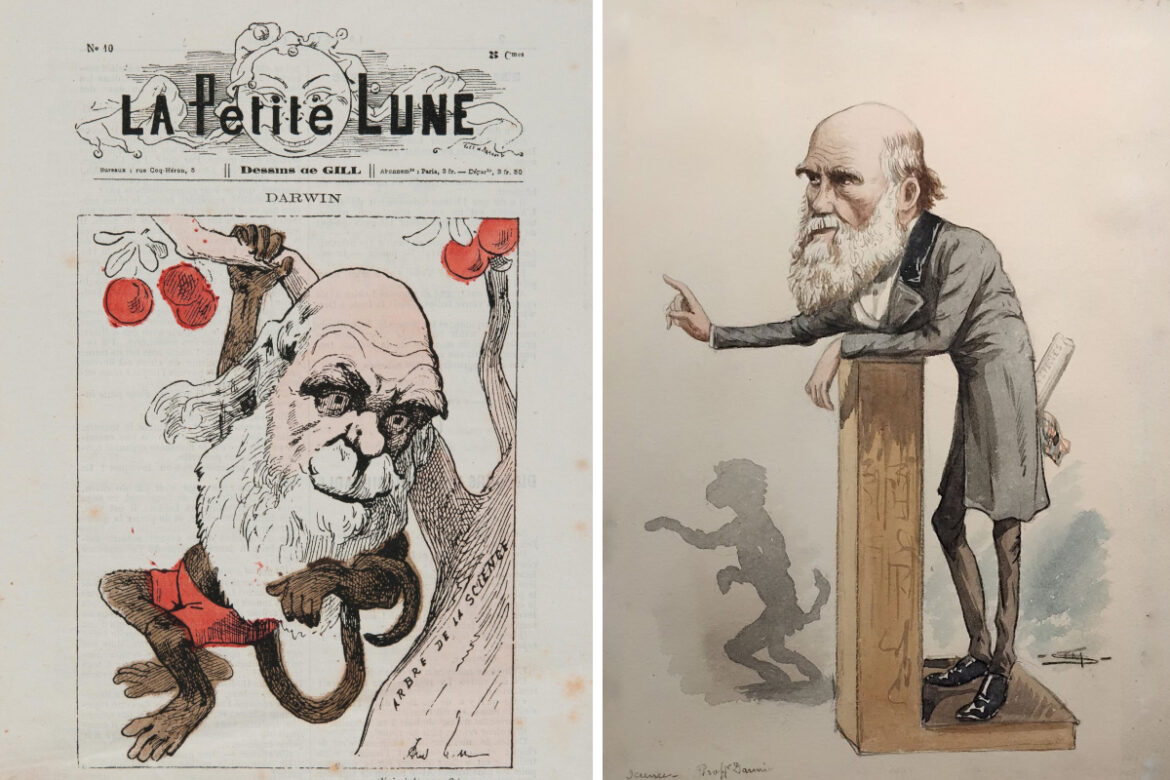

Теория эволюции стала предметом острой полемики в религиозной среде. В XIX веке многие церкви рассматривали ее как угрозу догматам веры. Конфликт между наукой и религией приобрел особую остроту: библейское представление о сотворении мира вступало в противоречие с идеей естественного развития жизни. Сам Дарвин долго колебался между научными доказательствами и религиозными убеждениями, постепенно склоняясь к агностицизму, но избегал прямых публичных выступлений против религии. В переписке со своими единомышленниками, биологами Джозефом Далтоном Гукером и Эйсой Греем, он признавал, что его теория может подрывать буквальное толкование Библии, подчеркивая, однако, что наука и вера должны заниматься разными сферами познания.

С течением времени часть религиозных конфессий пересмотрела свои взгляды. В XX веке Католическая церковь официально признала возможность эволюционного развития тела человека, при этом сохранив веру в божественное происхождение души. Некоторые протестантские и православные теологи также допускают совмещение научных и религиозных представлений.

Однако фундаменталистские движения по-прежнему отвергают эволюционную теорию, настаивая на буквальном прочтении священных текстов. Эти позиции часто оказываются в центре образовательных и политических споров.

Влияние теории Дарвина на науку

Труд Дарвина оказал колоссальное влияние на развитие естествознания. Он не просто обогатил биологию, но изменил сам способ научного мышления. После публикации «Происхождения видов» стало очевидно, что живой мир подчиняется тем же объективным законам, что и неживая природа.

На основе дарвинизма возникли новые научные дисциплины: эволюционная психология, биогеография, экология поведения. Концепция естественного отбора помогла объяснить сложные формы социального взаимодействия, альтруизм, агрессию и даже моральное поведение.

Теория эволюции также оказала влияние на гуманитарные науки, изменив взгляды на происхождение человека и, в конечном итоге, став катализатором для переосмысления вопросов этики, социальной справедливости, места человека в мире и его ответственности, свободы воли и т.д.

Вопрос-ответ

Какие основные наблюдения Дарвина легли в основу его теории?

Дарвин обратил внимание на разнообразие животных на разных островах, сходство ископаемых форм с современными организмами, влияние окружающей среды на строение и поведение видов.

Как работает естественный отбор?

Выживают и размножаются особи, обладающие преимуществами в борьбе за ресурсы. Например, у насекомых с защитной окраской выше шансы избежать хищников и оставить потомство.

Какие доказательства подтверждают эволюцию?

Фоссилии, анатомические сходства, эмбриологические этапы, биогеографические закономерности и молекулярная генетика — все это служит подтверждением идеи о происхождении видов через изменение и отбор.

Где применяются принципы теории Дарвина сегодня?

В борьбе с эпидемиями, при создании устойчивых сортов растений и пород животных, в биоинженерии, в изучении поведения животных и человека, в анализе генетических мутаций.

ИСТОЧНИК: Поиск https://poisknews.ru/ponyatno/teoriya-darvina-istoriya-poyavleniya-i-sut-odnoj-iz-samyh-spornyh-nauchnyh-konczepczij-novogo-vremeni/