В сентябре 2025 года астрономами была обнаружена новая комета, получившая сначала временное обозначение SWAN25B, а позже — регистрацию в MPC как C/2025 R2 (SWAN). Объект был идентифицирован с помощью инструмента SWAN (Solar Wind Anisotropies), установленного на борту космической обсерватории SOHO. Этот инструмент предназначен для изучения солнечного ветра, но периодически используется для обнаружения комет, появляющихся вблизи Солнца [1].

Алексей Кудря

Комета характеризуется (на момент написания заметки) видимой звездной величиной около 6,9, что делает ее доступной для наблюдений с использованием биноклей или любительских телескопов. Однако ее видимость в настоящее время ограничена Южным полушарием из-за малого углового расстояния от Солнца (низкой элонгации). Наблюдатели в Северном полушарии смогут увидеть ее лишь в случае увеличения элонгации в последующие недели.

Первые данные свидетельствуют о наличии у кометы комы — газопылевого облака вокруг ядра — и ионного хвоста протяженностью до 5°. Подобные характеристики указывают на возможную активизацию кометы после прохождения перигелия, что типично для объектов, впервые приближающихся к Солнцу. Однако точная орбита C/2025 R2 (SWAN) остается неопределенной из-за короткой дуги наблюдений (менее половины дня), тут требуются дополнительные астрометрические измерения.

Наблюдения за кометой осложняются ее положением на небе: она появляется на западе сразу после захода Солнца на фоне созвездия Девы, низко над горизонтом в условиях ярких сумерек. Это затрудняет получение точных фотометрических и спектральных данных. Тем не менее комета представляет значительный интерес для исследования эволюции кометных ядер и их поведения вблизи Солнца.

Дальнейшая судьба C/2025 R2 (SWAN) зависит от уточнения ее орбиты и физических характеристик. Если комета сохранит структурную целостность, ее яркость может увеличиться, сделав ее более доступной для наблюдений. В противном случае возможен распад ядра, аналогичный тому, что наблюдался у кометы C/2025 F2 SWAN в апреле 2025 года. Планируемые наблюдения с участием профессиональных обсерваторий и астрономов-любителей позволят прояснить природу этого объекта.

1. watchers.news/2025/09/12/comet-swan25b-surprises-astronomers-after-perihelion-outburst/

NGC 45 — галактика с низкой поверхностной яркостью

Галактика NGC 45, расположенная в созвездии Кита на расстоянии приблизительно 22 млн световых лет от нас, представляет значительный интерес для современных астрономических исследований. Несмотря на внешнее сходство с обычными спиральными галактиками, ее свойства позволяют классифицировать ее как объект с низкой поверхностной яркостью (low surface brightness galaxy, LSB). Такие галактики отличаются крайне низкой светимостью, что делает их малозаметными на фоне космического пространства и затрудняет их обнаружение и изучение.

Особенность LSB-галактик (и NGC 45 здесь не исключение) в том, что они содержат относительно небольшое количество звезд по сравнению с общим объемом газа и темной материи. Это приводит к низкой светимости и наличию высокой массовой доли небарионной материи. Например, в NGC 45 отсутствует четко выраженная центральная перемычка и спиральные рукава, а ее структура характеризуется как слабо дифференцированная. Такие галактики часто находятся в изолированных регионах пространства, где минимизировано гравитационное взаимодействие с другими галактиками, что в свою очередь влияет на темпы звездообразования.

Наблюдения за NGC 45 проводились с использованием космического телескопа «Хаббл» в рамках программ, нацеленных на изучение звездообразования в близлежащих галактиках. Данные получены в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также с использованием узкого фильтра H-alpha, который позволяет регистрировать излучение ионизированного водорода, исходящее из областей, где рождаются звезды. Это позволило идентифицировать области активного звездообразования в NGC 45, которые проявляются как компактные красноватые участки [2].

Исследования LSB-галактик, таких как NGC 45, важны для понимания эволюции этих структур. Согласно современным оценкам, от 30% до 60% всех галактик во Вселенной могут относиться к категории LSB. Их изучение позволяет также уточнить роль темной материи в формировании и динамике галактик и проверить модели эволюции, предсказываемые в рамках теории Lambda-CDM. Кроме того, отсутствие яркого и плотного ядра и в целом низкая плотность звездного населения делают LSB-галактики идеальными лабораториями для исследования свойств темной материи.

Таким образом, NGC 45 служит важным объектом для изучения процессов звездообразования и эволюции галактик с низкой поверхностной яркостью. Дальнейшие наблюдения с использованием современных инструментов, таких как космический телескоп «Джеймс Уэбб», позволят расширить наши знания о этой интересной группе галактик.

2. esahubble.org/images/potw2532a/

Запуск к Проксиме Центавра откладывается

В 2016 году Breakthrough Initiatives и Филип Любин (Philip Lubin) объявили о старте проекта B, цель которого — отправка к ближайшей звездной системе Альфа Центавра флота миниатюрных космических зондов [3]. Одним из инициаторов проекта выступил российский миллиардер Юрий Мильнер, начинание поддержал также знаменитый физик Стивен Хокинг. Суть идеи в том, чтобы за счет наземной лазерной установки разогнать аппараты массой порядка грамма до примерно 20% скорости света (0,2 c). Это позволило бы преодолеть расстояние около 4,37 светового года примерно за двадцать лет; при пролете к Проксима Центавра зонд должен был передать на Землю радиосигнал о своем прибытии. Основной упор делался не на получении детальных изображений с чужой планеты, а на само доказательство практической возможности такого межзвездного перелета. Проект был принят в целом положительно, но не избежал и серьезной критики, в частности, на страницах «Троицкого варианта» [4, 5].

Одной из его ключевых технологических основ стала работа физика Филипа Любина, предложившего использовать направленную энергию лазеров для разгона космических аппаратов [6]. В соответствии с его концепцией обычная ракета выводила на высокую околоземную орбиту «материнский» аппарат со штатным носителем и нанозондами. Затем происходило отделение нанозондов — каждый оснащался ультратонким световым парусом площадью в нескольких квадратных метров. На высоте около 37 000 м включался обширный массив лазеров общей мощностью порядка 100 ГВт, что сравнимо с работой десятков электростанций. За импульс порядка десяти минут такая система создавала перегрузку до примерно 40 000 g и разгоняла каждый зонд до ~0,2 c. Приблизительно на этой скорости зонд достигал бы Альфы Центавра за несколько десятилетий, после чего посылал бы на Землю короткий оптический импульс или радиосигнал. Главная техническая проблема — выдержать экстремальные ускорения и нагрев лазерного луча при минимальной массе; в рамках проекта рассматривались сверхлегкие материалы (например, нитрид кремния толщиной менее 100 нм) для изготовления парусов.

В ходе подготовки миссии ученые исследовали ключевые компоненты аппарата. Были проанализированы технологии приема слабого сигнала на большом удалении (необходимы гигантские телескопы и точное наведение) и предложены схемы использования Солнца в качестве «маяка» для наведения радиосигнала. Лидером по разработке парусов стала команда California Institute of Technology: они изготовили и испытали прототипы сверхтонких фотопарусов из нитрида кремния. Также проводились эксперименты с наноспутниками: в 2019 году группа разработчиков одновременно запустила на орбиту 105 миниатюрных спутников ChipSat, продемонстрировав их координацию и обмен данными в космосе. Эти тесты показали, что технологически можно создать очень малые «нанокорабли», хотя до реального межзвездного перелета им еще далеко. Например, создание светового паруса, способного выдержать интенсивное лазерное излучение, требует материалов с исключительными отражательными свойствами и минимальной массой. Исследования в области фотонных кристаллов показали, что наноструктурированные материалы, такие как кремниевая нитридная пленка с миллиардами наноотверстий, могут достигать отражательной способности до 99,99%, но их масштабирование до размеров в несколько метров остается сложной производственной задачей [6].

Проект Starshot сопровождался широкой оглаской и привлечением известных ученых. На презентациях и пресс-конференциях 2016–2017 годов участвовали Мильнер, Хокинг, а также другие специалисты мирового уровня. Однако за громкими анонсами скрывалось скромное финансирование: по имеющимся данным, к 2025 году на Starshot было потрачено лишь около 4,5 млн долл. (вместо обещанных 100 млн). Это существенно ограничило число проведенных опытов и разработок [7].

Со временем стало ясно, что первоначальный график нереализуем. Помимо финансирования возникали серьезные технологические трудности. Необходимость направить луч суммарной мощностью около 100 ГВт через атмосферу, через ее турбулентности, которые искажают световые лучи, снижая точность фокусировки на удаленных объектах, в частности, на крохотных парусах, затем получать от аппаратов радиосигналы с расстояний в несколько световых лет — это всё задачи колоссальной сложности. По некоторым оценкам, для завершения программы потребовались бы еще десятилетия исследований и затраты в миллиарды долларов. В результате проект формально «поставили на паузу», а фактически заморозили. Участникам стало понятно, что амбиции превысили текущие возможности: реальный запуск к Проксиме Центавра в обозримом будущем откладывается на неопределенный срок.

Тем не менее ученые подчеркивают и положительные стороны Starshot. Проект придал дополнительный статус межзвездным полетам как серьезной научной задаче. Множество технических результатов — от разработки сверхлегких парусов до создания наноспутников — могут применяться и в других космических задачах. Главный итог — четкое понимание масштабов проблемы: хотя полеты к Проксиме Центавра пока остаются делом далекого будущего, проведенные исследования помогли очертить ключевые технические преграды и обозначить направления для их преодоления.

4. www.trv-science.ru/2016/05/pod-zvezdnym-parusom-k-alpha-centauri/

5. www.trv-science.ru/2016/04/dvojka-po-fizike/

Атмосфера TRAPPIST-1e: что уже исключено, что еще остается

Наблюдения при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» позволили выставить новые ограничения на состав атмосферы TRAPPIST-1e — планеты земного типа в системе холодного красного карлика TRAPPIST-1, расположенного в 40 световых годах от Земли. Радиус TRAPPIST-1e составляет 0,92 земного, масса — 0,69 земной, а равновесная температура оценивается в примерно в 250 K. Планета получает около 60% от потока излучения, который Земля получает от Солнца, что помещает ее в область оптимистичной зоны обитаемости. Изучение спектров атмосферы планеты во время транзитов позволяет исследовать, какие газы там присутствуют, если атмосфера существует. К настоящему времени проанализированы четыре транзита, что дает пока еще не совсем полную картину [8].

Один из первых выводов: TRAPPIST-1e, скорее всего, уже лишен первичной (водородно-гелиевой) среды. Такой тип атмосферы слабо удерживается на планетах, обращающихся вокруг активных малых звезд, излучение которых способно ее сдуть. Этот результат устраняет модели, предполагающие плотную и легкую газовую оболочку. Также данные не поддерживают сценарии с атмосферой, доминирующей за счет углекислого газа в объемах, похожих на Венеру или Марс [9].

Тем не менее анализ допускает наличие «вторичной» атмосферы, сформированной за счет вулканической активности, испарения внутреннего вещества и других процессов после утраты первичной оболочки. Возможна атмосфера, богатая азотом, с незначительным содержанием следовых компонентов, таких как метан. Эта конфигурация не исключает возможность наличия поверхностной воды в жидкой форме при условии, что температура и давление удовлетворительны.

Одним из ограничивающих факторов остается активность звезды: вспышки и изменение яркости в различных участках диска приводят к искажению спектров — так называемому звездному шуму. Он может маскировать слабые спектральные признаки атмосферы либо создавать ложные сигналы. Для борьбы с этим используется сравнение транзитов разных планет системы, а также наблюдения при повторных транзитах, чтобы различать постоянные признаки (возможно, атмосферу) и переменные (вероятно, эффект звезды).

Следующий этап исследований предусматривает серию дополнительных транзитов — около пятнадцати — с усовершенствованной методикой калибровки звездной активности. Это позволит повысить точность и, возможно, подтвердить наличие или отсутствие атмосферы, а также более точно оценить состав, плотность и условия, которые могут поддерживать воду в жидком состоянии на поверхности.

TRAPPIST-1 e остается одним из наиболее перспективных кандидатов среди «земных» экзопланет в зоне обитаемости. Обнаруженные ограничения уже исключают ряд сценариев, но многое еще зависит от дальнейших данных и улучшения методов спектроскопии в присутствии активных звезд.

8. science.nasa.gov/missions/webb/nasa-webb-looks-at-earth-sized-habitable-zone-exoplanet-trappist-1-e/

9. iopscience.iop.org/article/10.3847/2041–8213/adf62e

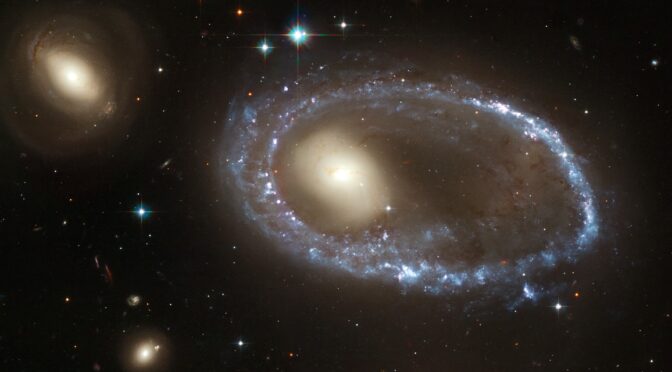

Изображение номера — кольцевая галактика AM 0644-741 (на «открытии» публикации)

Кольцевые галактики возникают в результате столкновений, при которых одна галактика врезается прямо в диск другой. На фото — галактика AM 0644-741, расположенная примерно в 300 млн световых лет от нас в южном созвездии Волосы Вероники. Ее заметное кольцо — результат столкновения с небесным соседом. Спиральная галактика, видимая слева от AM 0644-741, не является виновником, поскольку на самом деле это фоновая галактика, которая вообще не взаимодействует с кольцевой галактикой. Истинный виновник был обнаружен астрономами, но находится за пределами поля зрения этого снимка. Гравитационный удар, вызванный столкновением такого рода, резко меняет орбиты звезд и газа в диске «целевой» галактики, заставляя их устремляться наружу. По мере того, как кольцо расширяется, сталкиваясь с окружающим пространством, газовые облака сжимаются, что в итоге приводит к вспышке звездообразования. Активное звездообразование объясняет, почему кольцо здесь такое голубое: в нем постоянно формируются массивные, молодые, горячие звезды, которые имеют голубой цвет. С ними связаны розовые области, видимые вдоль кольца. Это разреженные облака светящегося газообразного водорода, флуоресцирующие из-за сильного ультрафиолетового излучения недавно сформировавшихся массивных звезд.

Алексей Кудря

ИСТОЧНИК: Троицкий вариант https://www.trv-science.ru/2025/09/astronovosti-23-sep/