Этот заголовок газеты «Россия» №34 (248) за 11 -17 октября 1995 года касался невероятного ускорения, которое внезапно приобрели усилия по созданию союзного государства, смысл которых был не очень понятен. Но это, если не брать в расчет тему предстоящих выборов и задачу срочно «сшить» для Ельцина «новый наряд короля»- с атрибутами государственника и собирателя земель. Уникальна и публикация в этом же номере материалов Жореса Медведева, посвященных архиву Сталина

Интеграция: кто против?

Александр ЕВЛАХОВ

Решение Совета Федерации вынести на всенародный референдум вопрос о более тесной интеграции России и Белоруссии- одно из самых существенных событий последнего времени.

В то же время к числу неожиданных его не отнесешь. Экстренный сентябрьский приезд г-на Лукашенко в Сочи к Б.Ельцину и его вояж к президенту Казахстана Н.Назарбаеву, несмотря на уклончивые высказывания белорусского лидера относительно возможностей объединения двух государств, мало кого из аналитиков ввели в заблуждение. Даже на минувшей неделе, когда спикер верхней палаты В.Шумейко в день голосования о референдуме вновь подчеркнул, что об организационных формах «более тесной интеграции» речь не идет, в кулуарах господа сенаторы слова «конфедерация» и даже «федерация» произносили без особого трепета.

В исходе всенародного голосования, в общем-то, сомневаться не приходится. Кто скажет: я против интеграции? Звучит так же крамольно, как лет десять назад «я против советской власти».

Другое дело — зачем данный вопрос, тем более в столь туманной формулировке, выносить на референдум? Во-первых, мнение граждан о союзе (в том числе с Белоруссией) весной 1991 года уже было высказано. Во-вторых, в конце того же года при подписании Беловежских соглашений и создании СНГ никакой референдум не проводился. В-третьих, к чему такая спешка теперь?

Политический смысл происходящего, думаю, ясен. Впереди — президентские выборы, к моменту проведения которых для Б.Ельцина должен быть сшит «новый наряд короля» не слишком западного покроя и с атрибутами государственника и собирателя земель. Его примерка уже состоялась: наряд сидит как влитой. И если бы не столь увлекательное занятие, как борьба за власть, то оппозиции было бы самое время самораспуститься — их дело в верных руках.

Впрочем, вернемся к интеграции. О чем, собственно, речь? Как известно, смысл интеграции в одном: свободном перемещении капиталов и товаров, людей и идей. Этой центральной задаче подчинены одинаковые экономические и правовые «правила игры». Причем выработка этих правил предшествует оформлению союза. Именно поэтому страны ЕС к такому союзу шли почти сорок лет. Надо ли говорить, что типы экономической и политической реформы в России и Белоруссии имеют разную направленность буквально во всем (начиная с либерализации цен и состояния финансового рынка до свободы слова). Во всяком случае, диапазон этих различий уж никак не меньше, чем, скажем, между Испанией и Турцией. Уж насколько Анкара за ‘последнее десятилетие продвинулась по пути реформ, однако раскрывать перед ней двери ЕС не спешит — мол, с правами человека пока что у вас не все в порядке (хотя в отличие от г-на Лукашенко турецкие лидеры и в мыслях не держат обращаться в суд на авторов политических карикатур или создателей «пластипшоу» -аналога наших «Кукол»).

И все же допустим, что ценой оплаты белорусских нереформ из кармана российских налогоплательщиков союз все же будет заключен. Ну а дальше-то что? По идее должно состояться триумфальное шествие интеграции по странам СНГ. Однако шансы на такое развитие событий почти нулевые. Нельзя сказать, чтобы к союзу с Россией никто не стремился. Однако стремление это довольно своеобразно.

Скажем, на идею о военном союзе откликнулись только те, у кого есть собственные проблемы. Армения — для усиления позиций против Азербайджана, Грузия, опасающаяся абхазского фактора, да Таджикистан, которому досаждают исламисты. Без восторга приняты и концептуальные основы нашей политики в рамках СНГ. Даже Н.Назарбаев — самый горячий поборник интеграционных процессов — проявляет определенную сдержанность. Не говоря уже об Украине. В отличие от альянса земель «большие» и «белыя» с «малыя» (которые тоже символизирует двуглавый орел) союз пока не ладится, и слово «интеграция» воспринимается негативно.

По мнению некоторых, на Украине единство лошади и всадника называется не интеграцией, а несколько иначе. Доля преувеличения здесь очевидна, однако ложный образ можно разрушить только настойчивыми и постепенными усилиями. Мы же привыкли действовать решительно и быстро. Не гнушаясь в случае чего и силовым решением проблемы. И при этом не устаем неуклюже повторять про опыт ЕС. Однако забываем, что в Европе нет страны – гегемона. Даже объединенная Германия, сила которой очевидна, уравновешивается Англией и Францией, а также набирающими силу Испанией и Италией. Не говоря уже о маленьких, но имеющих не меньший вес странах Бенилюкса и Скандинавии. Вспомним, как не столь уж давно Дания голосовала против ускоренного объединения. И что же в ответ? Ей, как ни странно, никто не стал угрожать что-либо перекрыть, напротив: собрались и обсудили, как сделать Маастрихтский договор приемлемым и для Дании.

Можно сколько угодно критиковать НАТО, однако никуда не уйти от того факта, что объединенными вооруженными силами этого блока поочередно руководили то американские, то английские, то бельгийский генералы. У нас же на встречах министров обороны стран СНГ один и тот же бессменный председательствующий — господин Грачев. Эти аргументы у украинских политиков звучат постоянно. Как, впрочем, и другие — о том, что именно благодаря независимости Украины киевские, харьковские и днепропетровские парни не гибнут в Чечне.

Так что же, из этого делать вывод о том, что наш ближайший славянский сосед против интеграционных процессов? Ничего подобного. К. примеру, сентябрьский визит на Украину санкт-петербургского мэра Анатолия Собчака вызвал там исключительно позитивный резонанс. Возможно, в силу того обстоятельства, что Анатолий Александрович в предвыборном марафоне участия не принимает и в «набирании очков» в отличие от других политиков не нуждается. Итог визита весьма плодотворен. Украинский премьер-министр и мэр северной российской столицы подписали меморандум о сотрудничестве. В ближайшее время город на Неве получит 100 тысяч тонн украинской пшеницы. Достигнута договоренность о поставке в Питер львовских автобусов. Возрождается программа совместной работы предприятий, работающих в области здания энергетического оборудования.

Коснувшись на одной из встреч проблемы раздела Черноморского флота, Анатолий Собчак заметил: обеим сторонам нужно помнить — делится чужая собственность, а именно Советского Союза, причем раздел этот происходит на территории Украины. Касаясь постоянно откладывающегося визита Б.Ельцина на Украину, мэр Санкт-Петербурга подчеркнул, что важность отношений между нашими странами диктует необходимость встреч министров иностранных дел, премьеров и президентов если не ежемесячно, то во ком случае не реже, чем с Клинтоном и Рабином.

Представляется, что такие визиты дают для сближения стран значительно больше, чем скоропалительные решения о «более тесной интеграции». Даже если их намереваются освятить результатами всенародного референдума.

Метаморфозы под наркозом

Лидия ТИМОФЕЕВА

Теперь стала понятней недавняя, искусственно навязанная обществу дискуссия: надо или не надо менять председателя правительства Виктора Черномырдина и его боевых замов на Юрия Скокова, Ивана Рыбкина, Владимира Щербакова и далее со всеми остановками… За две недели до открытия сессии V по счету Государственной думы, намечавшей обсудить вопрос о доверии правительству, надо было выпустить пар у оппозиции, а заодно и проверить реакцию потенциальных претендентов из разных слоев политической элиты на это предложение. Стояла ‚ перед этой кампанией и сверхзадача: приструнить Виктора Степановича и показать всем, кто на самом деле в доме хозяин. Недаром после этих энергичных действий рейтинг Ельцина резко взлетел вверх и обогнал наконец рейтинг Черномырдина. Улетая в Канаду, премьер уж как-то затравленно отвечал на вопросы журналистов об отношении к этим слухам и чересчур оптимистично опровергал их, явно беспокоя дух Станиславского, вопиющего на небесах: «Не верю!!!»

Дума действительно вопреки своему обещанию не стала обсуждать вопрос о доверии правительству, потребовав, однако, от него отчета за три квартала. А депутат С.Говорухин, голосовавший прежде за недоверие, вдруг заявил, что этот вопрос — дело самого народа, который уже совсем скоро на выборах проголосует «за» или «против» «партии власти». Изобиловала метаморфозами и первая неделя работы Федерального собрания в целом, если не знать истинной подоплеки дела. Ну, к примеру, Совет Федерации, задержавший обсуждение десяти законов, которые Дума приняла и вынуждена была представить президенту в копиях, с ходу отклонил большинство из них. Все правильно: себе же дороже. Уже известна негативная реакция на них президента и, в частности, министра обороны РФ о сроках военной службы, которые, как выяснилось, вновь продлены. Зато СФ кинулся с ходу обсуждать госбюджет и рекомендовать Думе не принимать его в первом чтении, а заодно и прекратить финансирование восстановительных работ в Чечне как не предусмотренных бюджетом на 1995 год. Странная поспешность, если не знать, что председатель Комитета СФ по бюджету Николай Гончар уже давно начал свою избирательную кампанию со сногсшибательного предложения проводить Чечню из России на все четыре стороны и не пускать денег на ветер.

Более понятно стремление СФ принять закон о порядке функционирования двух палат Федерального собрания в период выборов. По мысли В.Шумейко со товарищи, обе палаты «в целях обеспечения стабильности и преемственности» обязаны трудиться в полном объеме до дня открытия заседания нового парламента. (Неясно только, как будут приниматься законы, если в зале соберутся единицы депутатов, ведь большинство из них намерены в это время агитировать за себя избирателей.) В случае если закон о порядке формирования СФ прокатят в очередной раз, Шумейко предлагает оставить всех сенаторов «на сохранение» — без выборов. С этим категорически не согласны в Думе, и в частности Анатолий Слива, председатель Комитета по вопросам местного самоуправления, который считает, что принимать закон о СФ можно только при соблюдении принципа народовластия, то есть заседать в СФ должны избранные народом главы администрации. Как известно, сейчас больше половины руководителей. регионов назначены президентом.

Любопытно формировался план работы Госдумы на оставшийся срок. По сути дела, выступившие с приоритетами руководители фракций обнаружили прежде всего свои партийные предпочтения и предвыборные платформы, которые ясно различаются. Либералы во главе с Егором Гайдаром, ратуя за свободный рынок и святое право частной собственности, предложили принять законы и поправки к законодательству о ценных бумагах, об ипотеках, о регистрации недвижимости, об обложении налогом малого и среднего бизнеса, а также о собственности на землю в городах…

Советские консерваторы в лице Михаила Лапшина требовали в первую голову провести расследование событий осени 1993-го, пристрастного рассмотрения бюджета, а главное. — перестать муссировать идею о референдуме за частную собственность на землю, когда «уже итак ясно», что сельскохозяйственные угодья не подлежат. приватизации, а механизм купли-продажи земли для России абсурден. Они требовали также установить контроль за расходованием средств на Чечню, ибо ни чеченские власти, ни российские представители не смогли этим летом отчитаться ни за один восстановленный дом, на который в среднем выделялось по сто миллионов рублей.

Как всегда, категоричен и суров был лидер коммунистов Геннадий Зюганов, утверждавший, что корень наших политических бед заключен в антинародном правительстве, а экономических – в том, что разрушены условия для честного и производительного труда людей. В связи с этим он предложил принять закон о развитии двухуровневой экономики и государственном регулировании `целого ряда базовых отраслей промышленности: энергетики, связи, транспорта, производства стратегического сырья; о преимуществах отечественных товаропроизводителей; о снижении налогов и регулировании цен на энергоносители и транспортные тарифы. Коммунисты настаивали на учреждении минимальной потребительской корзины и введении устойчивых цен на товары первой необходимости. Впрочем, многое нам известно из прошлой жизни с талонами, распределителями, дефицитом товаров и продуктов.

«Женщины России» с лицом `Екатерины Лаховой выдвинули на первое место блок законов в социальной сфере и были настолько убедительны, что сорвали аплодисменты. По их мнению, представленный на утверждение бюджет на 1996 год не предвещает существенных сдвигов в этой сфере.

Правительство фактически смирилось с ростом бедности, с возрастанием безработицы в следующем году до 6 миллионов человек. Из бюджета видно, что коэффициент повышения минимальной заработной платы явно ниже индекса роста цен. Предполагается заморозить пенсию работающим пенсионерам, обложить малый бизнес, создающий рабочие места и обеспечивающий заработок, новым налогом на доходы, то есть на ту же заработную плату. Короче, в проекте бюджета нет главного — серьезных изменений в социальной ориентации государственной политики, неоднократно обещанных президентом и правительством.

Совсем по Ильичу призвал своих коллег принимать законы лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Лучше меньше, да лучше». Из 80 предложенных Думой проектов он вычленил семь, среди которых на первое место поставил закон об энергосбережении. Кто лоббирует интересы топливно-энергетического комплекса после Виктора Степановича, можно только догадываться. Впрочем, прямо или косвенно Жириновского в одном из вопросов поддержали С.Говорухин (ДПР),А.Слива (ПРЕС) и Г.Явлинский («ЯБЛоко»), которые сошлись во мнении, что неприкосновенность депутатов надо ограничить, иначе вскоре парламент превратится в «сходку воров в законе». Решительность в этом деле они продемонстрировали в пятницу, лишив парламентской защиты Сергея Мавроди.

На чем еще категорически сошлись депутаты, так это на том, что бюджет-96 надо принимать в 95-м, но после серьезной его переделки; что требуется утвердить закон о формировании СФ, а также пакет законов о порядке и принципах разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными властями и органами власти субъектов Федерации, вторую часть Гражданского кодекса, а также законы, касающиеся социальных проблем. Члены нижней и верхней палат обезопасили себя единогласным голосованием Конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», который запрещает выносить на всеобщее обсуждение вопросы о досрочном прекращении полномочий как президента, так и обеих палат законодательного собрания, а также вопрос об их досрочных выборах. Между тем коммунисты сохранили за собой право требовать импичмента президенту законным путем.

… Вот такие парламентские метаморфозы случились на прошедшей неделе, ну а что касается наркоза обещаний, которыми пытаются усыпить бдительных избирателей наши политики, то кое кому это удается. КП РФ первой собрала положенное число голосов для регистрации партии в избирательной кампании, на втором месте — Конгресс русских общин…

ЧП в Чечне приведет к терактам

Алексей ФРОЛОВ

На минувшей неделе политики разных ориентаций как-то разом заговорили о возможном откладывании грядущих выборов, что не могло не заставить общество задуматься о такого рода вероятности.

Тон здесь, пожалуй, был задан спикером Госдумы Иваном Рыбкиным, вхожим в высокие кремлевские покои и потому знающим, что почем. Толкуя о продлении президентом полномочий местных администраций и законодательных собраний, Иван Петрович как бы между прочим заметил, что по логике вещей чаша сия — перенос выборов — могла бы не миновать и федеральные власти — мол, чем они хуже… И сенатор Николай Гончар, инициировавший на этих днях проведение референдума о российско-белорусском сближении, дал понять, что при известном итоге сближения — объединении России и Белоруссии в единый организм — власти и ‘думать ‘забудут о президентских выборах — зачем они тогда?.. У Амана Тулеева свои виды на развитие событий. Анализируя сегодняшнюю взрывоопасную ситуацию в Кузбассе, он категорически придерживается мнения, что эта ситуация создается намеренно, чтобы окончательно вывести шахтеров из себя, объявить в стране чрезвычайное положение и благополучно похерить неудобные для кремлевской верхушки декабрьские выборы… Не скрывает своих настроений и председатель Центризиркома Николай Рябов. Отказывая, к примеру, Сергею Мавроди в регистрации блока Партии народного капитала, господин Рябов, как сообщают, вместе с тем без обиняков заявил, что если когда-нибудь действия ЦИК будут признаны судом неправомерными (скажем, незаконно будет отстранено от выборов какое-нибудь политическое образование), вполне возможен перенос выборов или их аннулирование. Впрочем, на прошлой неделе, по мнению аналитиков, появилась возможность решить проблему нетрадиционным образом.

Как известно, министр внутренних дел Анатолий Куликов направил в ЦИК список из 85 фамилий тех, кто, претендуя на депутатский мандат, «нечист на руку» — привлекался или привлекается к уголовной ответственности. Не очень-то считаясь с тем, что виновность или невиновность в цивилизованном обществе определяется судом, Рябов заявил о готовности вверенного ему Центризбиркома предать огласке этот список, если руководители избирательных блоков и объединений, отстаивая «замаранных» коллег, будут чрезмерно упорствовать.

Здесь, помимо демонстрируемой озабоченности вероятной криминализацией будущего состава Госдумы и, как следствие, угрозой окончательного (на сей раз вполне законного) сращивания преступных кланов с федеральными властями, прочитывается и иной, как считают наблюдатели, непростой и коварный замысел.

Что и говорить, российское общество напугано размахом беды. И особенно преемственностью криминальных традиций, которые в образе молодеющей преступности фактически сводят на нет все усилия по борьбе с ней. Ни для кого не секрет, что за последнее время детская преступность увеличилась в два раза и только каждый пятый подросток наказывается за доказанное преступление, остальные гуляют как гуляли. Общество в ужасе от ставшей обыденной детской проституции, хотя, впрочем, уже попривыкло говорить о заработках одиннадцатилетних «жриц любви», муссируя на каждом шагу: ого, пятьдесят «зеленых» за два часа!.. Из уст в уста передается о четырнадцатилетнем школьнике, который в расчете на выкуп умыкнул чужое дитя и не дождавшись требуемых денег, убил ребенка… И все-таки это только «цветочки», хотя и основательно втянутые волей обстоятельств в порочный круг. Их – молодо-зелено! — наше наивное постсоциалистическое общество полагает переломить, направить на путь истинный. А вот как быть с теми, у кого курс на выживание необыкновенно четок, кто повинен в создании — и поддержании! — преступной, развращающей атмосферы? Это вопрос вопросов.

На минувшей неделе в печати прошла небольшая, но чрезвычайно впечатляющая информация из Тюмени. Тамошние кандидаты в депутаты потребовали прямого эфира, чтобы зачитать свое предвыборное заявление, пообещав в случае отказа взорвать детский сад, который якобы был уже заминирован. Да что там провинциальные приготовишки! Как и Сергей Мавроди, на депутатство рассчитывает и «генерал» Дима, пребывающий в питерских «Крестах», и Валентина Соловьева — «Властилина», имеющая ныне лефортовскую прописку. Эти готовы бы выйти за миллиардный залог, да только их и за триллионы не выпустят — чересчур много знают, а вот депутатство- верняк, откроет двери тюремных камер. Впрочем, в отечественных и зарубежных СМИ в последнее время то и дело упоминаются не только эти «столпы» хорошо организованной российской преступности. Обывателя берут на испуг сообщениями о криминальных элементах в державном стане Александра Руцкого. В лучших друзьях губернатора Бориса Немцова оказывается завзятый, по сообщениям журналистов, жулик, претендующий тем не менее на депутатство и губернаторство. Порок, безнравственность депутатского корпуса публично демонстрируются и по мелочам. Чего стоит иск Глеба Якунина к Александру Невзорову, обвинившему батюшку в краже посуды из думского буфета.

Или же «покаяние» Владимира Жириновского, объяснившего образованному обществу, что оттаскать за волосы депутатшу его вынудило покушение несчастной женщины на его драгоценную мужскую отметину.

… Если приплюсовать ко всему этому обнародованному безобразию еще 85 криминальных биографий, господину Рябову не понадобится стращать оглаской руководителей избирательных блоков и объединений, а Егору Гайдару — призывать к отказу от принципа депутатской неприкосновенности, дабы при нынешнем кандидатском раскладе не превращать Думу в клуб уголовников. Просто-напросто надо еще малость пугануть обывателя, и тогда не понадобится ломать голову, как отменить выборы сверху. В ситуации, когда общество будет достаточно «заведено», выборы, считают не без основания аналитики, могут быть отменены по требованию или просьбе трудящихся, А на хрена козе баян? Зачем и без того страдающему и обездоленному народу сажать себе на шею законно избранных преступников, вину которых теперь уже никогда не доказать никаким судом?

Впрочем, возможен и другой вариант, предсказанный Аманом Тулеевым, — введения чрезвычайного положения в стране. Но уже не по причине жестких шахтерских выступлений. Сообщают, что минувшую субботу президент посвятил размышлениям, вводить ЧП в Чечне, как предлагалось некоторыми стратегами после покушения на генерала Анатолия Романова, или все-таки воздержаться. Похоже, мудрее было бы воздержаться. Ибо ЧП в Чечне может потянуть за собой теракты, подобные буденновскому, а вслед за ними и чрезвычайное положение в России. А оно наверняка покончит и с выборами, и с прочей демократической атрибутикой.

Горком компартии у власти

Михаил ВЕРЖБА

В комментариях по поводу выборов мэра и городской думы Волгограда недостатка нет. Причем почти абсолютная победа коммунистов — 19 (хотя и не 21, как объявлялось) из 24 мест — весьма любопытна, если учесть, что именно здесь тот же самый избиратель морозной зимой 1991-го первым в стране отважился, да и «скинул» партлидеров области. И вот так называемая «февральская революция» вылилась в эволюцию реформ, а та, в свою очередь, возвращает все на круги своя.

Так, во всяком случае, следует из статистических ‚ результатов выборов. Но не будем торопиться с выводами. Вряд ли большинство волгоградцев действительно поддерживает компартию, потому как, во-первых, менее 40 процентов горожан из числа имеющих право избирать этим самым правом воспользовалось первого октября. Во-вторых, большинство голосовавших представляло категорию пенсионеров и пожилых граждан. А их-то жизнь в последние годы сладкой не назовешь. Им-то понять, в чем преимущество нынешнего времени перед тем, социалистическим, труднее всего. За кого же должны были они отдать свои голоса? За тех, кто обещает вернуть прежний порядок.

Стало быть, главный урок осенних выборов в Волгограде — добиться в декабре большей активности всех групп населения. Иначе Госдума покраснеет так же, как и ее младшая сестра в городе на Волге. Интересно, что проиграли не только демократы, но и военные. Судя по всему, армейские политики именно с волжского рубежа планировали начать крупномасштабное наступление на власть. Военным, очевидно, надоела роль исполнителей чьей-то политической воли, и они мечтают о тех временах, когда у руля государственной машины станет человек в мундире. Но начинать крупную операцию принято с артподготовки, которую и провели опять же на волгоградском полигоне. Кандидаты со звездами на погонах боролись за мандаты депутатов Думы,а полковник Виктор Скопенко решился оспаривать должность мэра.

Предвыборную кампанию армейцы провели более чем активно. Впрочем, блеск начищенных сапог и новеньких орденов, полученных гвардейцами за победоносные действия в Чечне, не возымел особого успеха. Выборы военные проиграли вчистую по всем фронтам. О масштабах этой артподготовки можно судить по строкам из открытого письма глав всех районных администраций Волгограда министру обороны Павлу Грачеву:

«Командир 8-го гвардейского корпуса Рохлин Л.Я., его заместитель Скопенко В.Г., используя бронетехнику, солдат, печатную продукцию, изготовленную с нарушением закона — анонимно и, судя по ее качеству, скорее всего, за пределами России, — ежедневно проводили несанкционированные митинги на территории крупнейших предприятий Волгограда, центральных площадях, создавая нездоровую обстановку среди населения. В день выборов в Волгоград были передислоцированы дополнительные воинские части из других регионов, осуществлено развертывание 8-го гвардейского корпуса, каждый избирательный участок был блокирован группами солдат, возглавляемых офицерами, оснащенными радиостанциями и другими техсредствами. Улицы патрулировались военными (фактически было введено военное положение) без ведома администрации города…»

На основании всего вышеизложенного главы администраций вопрошают у министра: а так ли уж плохо живет армия, коли нашла миллиарды рублей на финансирование агиткампании в одном отдельно взятом городе?

Словом, наступление на власть одних провалилось столь же шумно, сколь удалось другим. Отныне гордума в Волгограде представляет собой горком компартии, Как же будет работать с депутатами мэр Юрий Чехов, который ни в каких политических связях не замечен и яркого коммунистического прошлого не имеет?

Мэр, победивший более чем уверенно, спокоен. Он вообще считает, что политика — это для митингов и телетрибун. А «когда придется решать конкретные проблемы городского хозяйства и делить «тришкин кафтан» бюджета, все лозунги сами собой отойдут на дальний план».

Один город, пусть даже со столь славной историей, — это еще не вся Россия. Посмотрим, пойдет ли впрок волгоградский урок россиянам или на декабрьских выборах большинство избирателей проголосуют за новые (или старые?) политпирамиды, приняв на веру их популистские кумачовые лозунги.

Волгоград

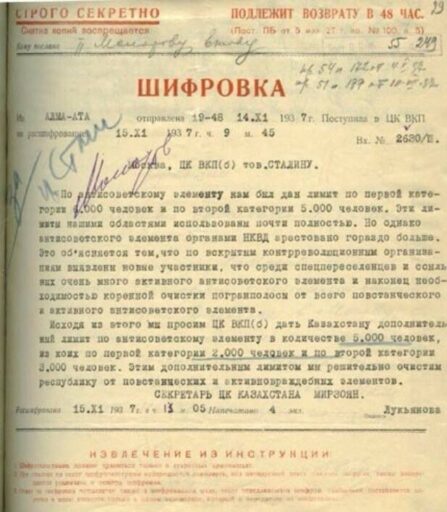

О ликвидации личного архива Сталина

В 1995 г. в России, в США и в Великобритании были опубликованы несколько томов разнообразных архивных документов об истории СССР в сталинский период, а также обширные каталоги многих тысяч других архивных документов, которые могут быть получены исследователями или библиотеками в форме микрофильмов. Среди этих документов главное внимание привлекли, естественно, личные письма Сталина своим. ближайшим соратникам. Эти написанные четким и ясным почерком Сталина послания, впервые оказавшиеся в руках исследователей, радикально меняют прежние стереотипы его многочисленных биографов, которые вносили свои суждения и оценки главным образом на. основании официальных, открытых документов, воспоминаний современников и анализа событий. Мало сказать, что опубликованные к настоящему времени новые материалы о Сталине были ранее секретными. О самом их существовании до недавнего времени большинство историков даже не подозревало.

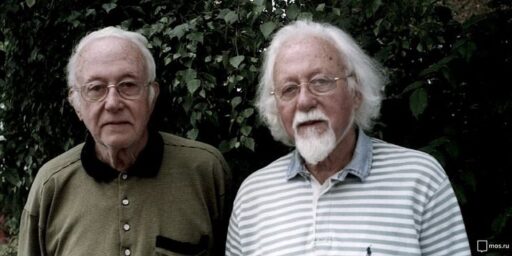

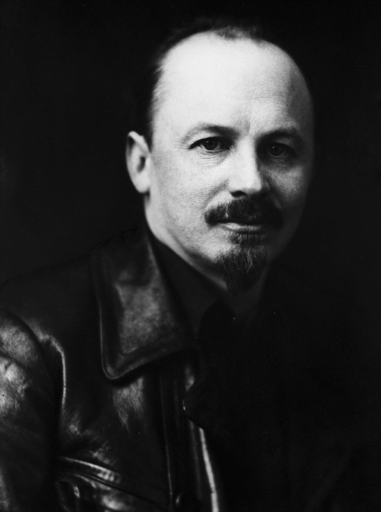

Биолог Жорес Александрович Медведев ушел из жизни 15 ноября 2018 г. в возрасте 93- х лет . Из них 47 лет он прожил в СССР, а вторую половину — в эмиграции в Англии. Исследования Медведева относятся к разным разделам биологии: биохимия развития и старения, генетика, геронтология, радиобиология. Яркие таланты ученого проявились и в истории науки, ее популяризации, научно- исторической публицистике. Ученый стал признанным экспертом в области советологии и политологии. Возникла совершенно уникальная ситуация. Многие опубликованные изыскания в этой области Жорес Медведев публиковал в тесном содружестве со своим братом — идентичным близнецом Роем Медведевым, профессиональным историком, который оставался жить в Москве.

Жорес МЕДВЕДЕВ

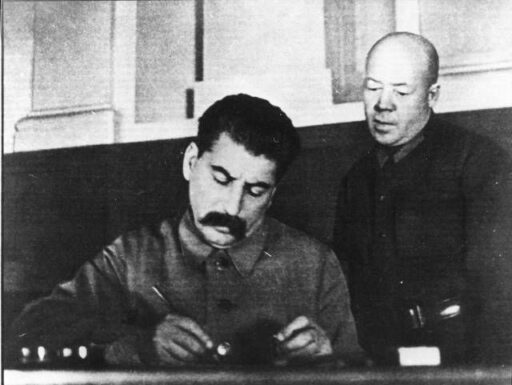

Сталин очень часто писал письма и записки различным должностным лицам и в партии, и в правительстве, а иногда и отвечал на поступавшие к нему письма простых граждан. Некоторые из таких писем публиковались в печати при жизни Сталина или вошли в собрание его «Сочинений», издание которых было начато в 1946 г. Однако конфиденциальная переписка Сталина с членами Политбюро по текущим проблемам никогда ранее не была достоянием гласности. До 1948 г. Сталин чаще всего писал свои письма собственноручно и они отправлялись к адресатам не почтой, а особой секретной фельдъегерской службой. После инсульта в 1949 г. Сталин стал диктовать письма стенографистке, а затем лишь правил от руки и подписывал машинописные тексты. Большую часть времени в последние годы жизни Сталин проводил на «ближней» даче в Кунцеве под Москвой, а летом и осенью на побережье Черного моря. Письма-инструкции стали одной из главных форм его особого стиля руководства жизнью страны.

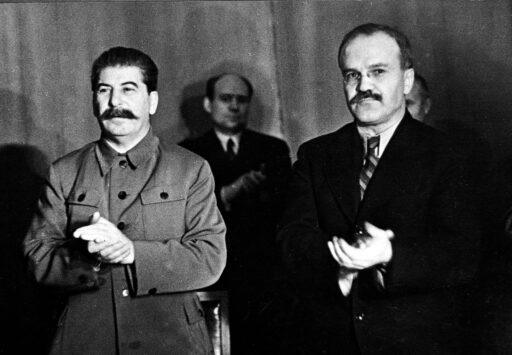

Письма Сталина Молотову. за период 1925-1936 г.г, составившие. материал для отдельной книги, изданной на русском и английском языках, сохранились только потому, что сам В.Молотов передал их из личной коллекции в Центральный партийный архив в 1969г. Молотов не захотел передавать в этот архив продолжение этой переписки в годы «великого террора» и в последующие периоды, так как они показали бы историкам уже других Сталина и Молотова, не столько озабоченных уровнем выплавки стали или заготовками зерна, сколько физической ликвидацией своих недавних соратников, оказавшихся в оппозиции.

В свой почти 30-летний период у власти Сталин отправил своим соратникам тысячи писем. Однако сохранилась лишь небольшая часть этого эпистолярного наследия диктатора. Сталин отправлял письма не только Молотову, Кирову, Горькому или Калинину, опубликованные образцы которых свидетельствуют о его организационных способностях, эрудиции, а иногда н о чувстве юмора. Например, Сталин — Калинину, 21 января 1933 г.:

«Бокля, Миля,

Конта, Канта ` .

сто раз легче прочитать

и дойти до их субстанта,

чем тебя, мой друг, понять».

Кстати, относительно полный архив М.Калинина, отснятый в форме 220 роликов микрофильмов, можно приобрести в Великобритании за 12000 фунтов. Это в два раза дороже микрофильмов архива Орджоникидзе и в пять раз дороже копий архива Кирова, стоящего всего 2,5 тысячи фунтов. Сталин писал Бухарину, Рыкову, Зиновьеву и другим впоследствии арестованным и расстрелянным по его же распоряжениям членам Политбюро.

Такие письма, а часто и письма, и записки Ленина, находили следователи в конфискованных при арестах личных архивах. Собственноручные письма Сталина возвращались через Ежова, а позже — через Берию обратно генсеку. И уже он сам решал, ликвидировать их или же оставить в собственном архиве. Письма Ленина расстрелянным в период сталинского террора большевикам поступали в особый архив, и часть из них подвергалась ликвидации. Историкам не следовало знать того, к кому из своих теперь опальных соратников Ленин относился с наибольшим доверием.

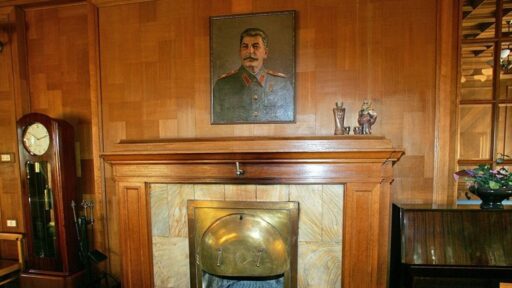

Сталин. никогда не забывал заботиться о том, чтобы о нем «вечно» помнили потомки. Об этом можно догадаться и по архитектурным и индустриальным проектам «сталинской эпохи». Сталин был также уверен, что его рукописи, записки, черновики докладов, статей, приказов и директив будут храниться и тщательно изучаться так же, как при нем хранились и изучались рукописи Маркса, Энгельса и Ленина. В особый сверхсекретный архив Политбюро, учрежденный при Сталине, т.н. «Особую папку», Документы которого мог по уставу читать-и в будущем лишь первый человек в СССР, поступали только официальные документы, которые следовало хранить вечно (например, оригинал договора между Германией и СССР в августе 1939 г. с особыми протоколами и картами). Личные бумаги, письма своих близких соратников, секретные докладные от органов разведки и госбезопасности и многие другие предназначенные только для него документы Сталин хранил в сейфах в своем кремлевском кабинете, на даче в Кунцеве и в летних южных резиденциях.

Никто, даже личные секретари Сталина А.Поскребышев и генерал’ Хрусталев не имели доступа к сейфам Сталина (в тот период они назывались «несгораемыми. шкафами») в его кабинетах. Ключи он держал при себе. Менее внимателен был ‚ Сталин к многочисленным пакетам и конвертам с деньгами, которыми были заполнены некоторые шкафы в его кремлевском кабинете и на даче в Кунцеве. За каждую из около десяти разных государственных и партийных должностей, которые занимал Сталин (Председатель Совета Министров, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Верховный Главнокомандующий, депутат и член Президиума Верховного Совета и др.), полагалась зарплата. Эти оклады, как было принято везде в СССР, платили наличными два раза в месяц. Деньги Сталину не были нужны, и он складывал приносимые ему ‘конверты с банкнотами, не раскрывая, в разные шкафы, одаривая при случае большими суммами свою дочь Светлану и других родственников, которые иногда посещали его.

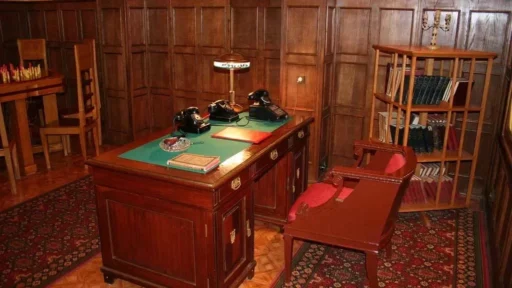

Сразу после смерти Сталина утром 5 марта 1953 г. кремлевский кабинет и кремлевская квартира Сталина были опечатаны и поставлены под. охрану. Никто не сомневался, что кабинет будет превращен в музей, как это ранее было сделано с кабинетом Ленина в Кремле. Обстановка этого кабинета, бывшего центром власти в СССР в течение десятилетий, воспроизводилась в нескольких воспоминаниях.

«Это была просторная, довольно светлая комната, — свидетельствовал маршал Г.Жуков, бывавший здесь сотни раз, стены которой были обшиты мореным дубом. В середине комнаты стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол. На стенах — портреты Маркса, Энгельса, Ленина… В глубине кабинета у закрытого окна стоял рабочий стол И.Сталина, всегда заваленный документами, бумагами, картами. Здесь были телефоны ВЧ и внутрикремлевские, лежала стопка отточенных цветных карандашей. И.Сталин обычно делал свои записи синим карандашом, писал быстро, размашисто, разборчиво… Вход в кабинет вел через проходную комнату А.Поскребышева и небольшое помещение начальника личной охраны… За кабинетом — небольшая комната отдыха.«

Ко дню похорон Сталина, 9 марта, Институт Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК КПСС был переименован в Институт Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Особая партийно-государственная комиссия, созданная из ученых института и ответственных работников ЦК КПСС, должна была принять на хранение и изучение личный архив и рабочие документы Сталина, находившиеся в его кремлевском кабинете, кремлевской квартире, на даче в Кунцеве и на южных дачах Сталина. Однако, когда через два дня после похорон члены этой комиссии по сталинскому «наследию». вошли в кремлевский кабинет, то оказалось, что и большой сейф Сталина, и ящики его рабочего письменного стола были пустыми. Из шкафов исчезли и многочисленные пакеты, и конверты с деньгами.

Слухи о загадочном исчезновении архивов Сталина и различные гипотезы для объяснения причин этого циркулировали среди историков в Москве уже вскоре после похорон вождя. Никаких официальных заявлений по этому поводу, однако, не было. Уже в 1955 г., когда идея превращения кабинета Сталина в музей была оставлена и было решено ликвидировать этот кабинет, при выносе мебели среди старых газет были найдены несколько писем, адресованных лично Сталину, но относящихся к разным периодам его деятельности. Одно из них было написано Сталину Лениным 5 марта 1923 г.

Это письмо, в котором Ленин требовал от Сталина извинений за грубое обращение с Н.Крупской, было впоследствии прочитано как «недавно обнаруженное» в секретном докладе Хрущева о «культе личности» Сталина на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 г.

Второе письмо, заканчивавшееся словами: «Зачем тебе, Коба, моя смерть?» (Коба — это партийная кличка Сталина по 1917 г). было написано Бухариным из лубянской тюрьмы 14 марта 1938 г., за день до расстрела. Отрывки из этого письма печатались впоследствии в некоторых биографиях Бухарина.

Третье из найденных случайно писем относилось к 1950 г. и было доставлено лично Сталину от маршала Тито. Оно было коротким: «Перестаньте посылать ко мне убийц. Мы уже поймали пятерых… Если вы не перестанете присылать убийц, то я пришлю в Москву одного и мне не придется присылать второго».

Впервые об исчезновении вещей Сталина сразу после его смерти сообщила, как известно, его дочь Светлана Аллилуева в своей книге «Двадцать писем другу», написанной в 1963 г., но изданной на западе в 1967 г. Но она в этом случае говорила о комнатах Сталина на его даче в Кунцеве. Здесь было несколько идентичных рабочих комнат, обставленных одинаково. Боясь покушений, Сталин ночевал и работал в разных комнатах попеременно.

В каждой такой комнате, по свидетельству Светланы Аллилуевой, были «большой стол, заваленный бумагами, газетами, книгами… диван, большой мягкий ковер и камин». Сталин, как известно, любил посидеть у огня и спал на диване в той же комнате, где он работал, ему стелили на диване постель. Телефоны у него были везде, даже в ванной и туалете.

На второй день после смерти Сталина, еще до похорон, как пишет его дочь, «дом в Кунцеве пережил странные события… по распоряжению Берии созвали всю прислугу и охрану, весь штат обслуживавших дачу, и объявили им, что вещи должны быть немедленно вывезены отсюда (неизвестно куда), а все должны покинуть это помещение… Совершенно растерянные, ничего не понимавшие люди, собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузили со слезами все на грузовики, все куда-то увозилось, на какие-то склады».

Об опустошении кремлевского кабинета Сталина впервые сообщил генерал-полковник Дмитрий Волкогонов, опубликовавший в 1989 г. наиболее недавнюю и наиболее подробную биографию Сталина, при подготовке которой он, единственный из всех биографов диктатора, мог пользоваться ранее секретными архивами ЦК КПСС. Волкогонов сообщает, что, несмотря на феноменальную память, Сталин на заседаниях Политбюро вел записи в особой толстой тетради «для себя». Он также хранил личные письма не только от Ленина, но и от Зиновьева, Каменева и даже от Троцкого. «Сталин имел обыкновение откладывать в особую папку документы, которые почему-либо его заинтересовали, — отдельные письма, шифровки, свидетельства».

Волкогонов сообщает, что ему, «несмотря на все попытки, не удалось выяснить ни содержания, ни судьбы личных записей «вождя». Сталинский сейф был пуст, если не считать партбилета и пачки малозначащих бумаг».

Волкогонов высказал предположение о том, что именно Берия уничтожил личный архив Сталина, причем еще до его смерти, когда врачи все еще пытались спасти его жизнь и когда другие соратники Сталина дежурили возле него. «Берия умчался на несколько часов в Кремль, оставив политическое руководство у смертного одра вождя… Его срочный выезд в Кремль был связан, возможно, со стремлением изъять из сталинского сейфа документы диктатора, где могли быть (чего боялся Берия) распоряжения, касающиеся его. Сталин мог, вероятно, оставить завещание, и в то время, когда его авторитет был безграничным, едва ли нашлись бы силы, которые оспорили последнюю волю умершего». |

Эту теорию пропажи личного архива Сталина Волкогонов повторил в своей книге несколько раз. Между тем именно эта версия является малоправдоподобной. К. моменту фатальной болезни Сталина Берия уже не был всесильным шефом госбезопасности. В 1952 г. ставленник Берии в МГБ Виктор Абакумов был арестован, и на пост министра госбезопасности был назначен Семен Игнатьев, человек, в прошлом выдвинутый А.Ждановым. Все действия Игнатьева контролировались лично Сталиным. В органах госбезопасности шла активная чистка от «людей Берии», и значительное число преданных Берии работников, прежде всего в Грузии, были арестованы. Личный секретарь Сталина А.Поскребышев и начальник охраны Сталина генерал Н.Власик были отстранены от работы самим Сталиным. Начавшаяся в конце 1952 г. новая волна репрессий («дело врачей» и «сионистский заговор») шла независимо от Берии и угрожала ему самому («допустил врагов в Кремль»). Личная охрана и секретари Сталина подчинялись полностью только ему самому. С 1952 г. Берия, несмотря на свое звание «маршала», при визитах к Сталину подвергался «личному досмотру», т.е. обыску, что приводило его в бешенство. Маршалы-военачальники обыску обычно не подвергались, было достаточно их устного заверения в том, что они не имеют при себе табельного оружия. До смерти Сталина проникнуть в его кабинет в Кремле и уничтожить там содержимое запертого сейфа Берия безусловно не мог и не решился бы. Не только Берия, но и другие близкие соратники Сталина были в начале 1953 г. уже «в опале». Это относилось к Молотову, Ворошилову, Кагановичу и Микояну, которые не были включены в состав узкого «Бюро Президиума ЦК КПСС, созданного после ХХ съезда КПСС в октябре 1952 г. и состоявшего всего из 5 человек (Сталин, Маленков, Берия, Хрущев и Булганин). И Берия, и другие «верные соратники» Сталина могли сохранить свою власть не путем ликвидации его бумаг, еще до его смерти, а очень быстрой реорганизацией руководства партии и правительства сразу после этой смерти. Получив власть, они могли уже действовать спокойно, а главное, сообща. Круговая порука — это лучший способ безнаказанности и тайны преступления. Несомненно, что не только Берия, но и другие члены сталинского Политбюро, существовавшего до 1952 г., не были заинтересованы в сохранении личного архива Сталина не столько из-за возможного «Завещания», но прежде всего потому, что в этом архиве были их собственные письма, докладные и доносы не только на: других, но и друг на друга. ..

Крайняя подозрительность Сталина усилилась к старости, приобретая параноидный характер. Между отдельными членами сталинского Политбюро всегда существовали антагонистические отношения.

После войны в руководстве страной начали все ярче выделяться своими способностями два человека Николай Вознесенский и Алексей Кузнецов. К. 1948 г.. Вознесенский, став полным членом Политбюро, осуществлял фактическое руководство правительством, тогда как Кузнецову, как секретарю ЦК КПСС, было поручено Управление. кадрами ЦК и контроль за деятельностью МВД и МГБ. В то же время состояние здоровья Сталина резко ухудшилось именно в 1949 г., и это вызвало борьбу за власть среди его соратников. Берия и Маленков сумели, однако, сфабриковать т.н. «Ленинградское дело», по которому Вознесенский, Кузнецов и сотни других партийных и государственных деятелей были репрессированы. Сталин безусловно получал от Берии и Маленкова подробные доклады о ходе следствия и одобрил расстрел своих недавних соратников. После смерти Сталина именно Берия и Маленков составили первый «дуумвират» для управления страной. Получив власть, они могли принимать любые решения и об архиве Сталина. Однако в реальности все происходило несколько сложнее. Два человека, Алексей Владимирович Снегов и Ольга Григорьевна Шатуновская, с которой брат Рой и я были знакомы в 1960-е годы, рассказывали более вероятную версию гибели личного архива Сталина. Снегов был другом Хрущева еще с 20-х годов. В. 30-е годы, будучи партийным работником в Закавказье, он был арестован и оказался на Колыме. Поскольку Снегов знал также и Берия, летом 1953 г. он был освобожден, доставлен в Москву и привлечен и к следствию, и к суду по «делу Берия» в качестве свидетеля. В 1954 г. Хрущев назначил Снегова зам.начальника политического управления: ГУЛАГа и впоследствии привлек его к подготовке своего секретного доклада на ХХ съезд КПСС о преступлениях Сталина. В 60-х годах: Снегов был уже на пенсии и охотно делился своими воспоминаниями.

Шатуновская была близким другом и сотрудником А. Микояна, еще с периода «Бакинской Коммуны» в 1918 г. В 1954 г. она была назначена заместителем председателя особой комиссии ЦК КПСС по расследованию обстоятельств убийства Кирова. Ссылаясь на доверительные рассказы Хрущева и Микояна, Снегов и Шатуновская утверждали, что решение о ликвидации бумаг Сталина было принято коллективно всеми близкими соратниками Сталина (Берия, Маленков, Молотов, Микоян, Каганович, Хрущев, Ворошилов и Булганин.) сразу после заседания «руководства» партией и правительством в Кремле вечером 5 марта 1953 года, на котором они распространили между собой главные посты в стране и упразднили «расширенный» до 25 членов Президиум ЦК КПСС, созданный на XIX съезде в 1952 году. Бумаги из сейфа Сталина было решено сжигать без их прочтения и сортировки. Они и без изучения бумаг Сталина знали, что там могло быть. Сжигали здесь же.

В кабинете Сталина была голландская старинная печь, на которую посетители обычно обращали внимание. Игорь Курчатов, посетив кабинет Сталина в 1946г. записал в своем дневнике: «Обстановка кабинета указывает на оригинальность его хозяина. Печи изразцовые, прекрасный портрет Ильича…».

В том здании Кремля, в котором на втором этаже находился кабинет Сталина, новые лидеры могли действовать сообща, избавившись от всех свидетелей. У каждого из кремлевских лидеров всегда были какие-либо абсолютно преданные помощники, выполняющие функции телохранителей, шоферов или «денщиков». Возможно, что именно такие помощники также участвовали в этой акции и впоследствии разделили между собой многочисленные конверты с деньгами, находившиеся в столах и шкафах. Мало вероятно, что деньги сжигались вместе с бумагами.

Но сделать то же самое на даче Сталина было уже трудно. Здесь было много комнат и обширная охрана, и обслуга. В случае для тех же целей пришлось распорядиться о вывозе всей мебели. Поскольку персонал дач Сталина формально входил в штаты МВД, то распоряжение о вывозе мебели и всех вещей давалось уже от имени только Берия. После ареста самого Берия в июле 1953 г. мебель была возвращена на дачу Сталина и размещена на старых местах. Была восстановлена и библиотека Сталина на даче.

Сталин прочитывал много книг и так же, как и Ленин, делал на полях и подчеркивал отдельные места. Из западных биографов Сталина познакомиться с библиотекой Сталина разрешили только одному историку, профессору Роберту Такеру из. Принстонского университета. Из советских историков этой привилегии был удостоен лишь Дмитрий Волкогонов.

Сталин был жестоким деспотом, из ближайшего окружения которого постепенно исчезали «соратники», замещаясь «сообщниками»: уничтожая личный архив своего «вождя», они в первую очередь уничтожали документы о своем собственном соучастии в преступлениях.

Этот процесс ликвидации и фальсификации архивных документов разного уровня продолжался и в последующие годы и десятилетия, Это обязательно следует учитывать при попытках делать те или иные обобщения.