Как правило, законам, уравнениям и другим закономерностям физики присваиваются имена открывших их ученых: законы Ньютона, закон Ома, уравнение Эйнштейна. В ряде случаев могут фигурировать два имени: закон Бойля—Мариотта. Второе имя может появиться по разным причинам. Чаще всего второй автор — это тот, кто установил закон независимо от первого. Бывает и по-другому.

Борис БУЛЮБАШ,

кандидат физико-математических наук, Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

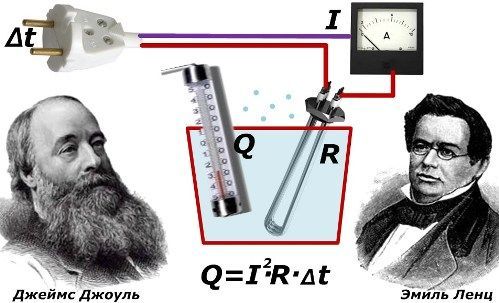

Тепловое действие тока

Сам факт выделения тепла в проводнике с электрическим током к началу 1840-х годов был хорошо известен. Первую связанную с этим явлением закономерность зафиксировал в 1821 г. английский химик Х. Дэви. Он экспериментировал с проводниками из различных металлов, разной длины и с разной площадью поперечного сечения.

Собственно же закон теплового действия тока установил в серии экспериментов молодой манчестерский физик Дж. П. Джоуль. 17 декабря 1840 г. он представил свою статью «О производстве теплоты вольтаическим электричеством» в Лондонское королевское общество. Интереса у экспертов общества статья не вызвала. В качестве компромисса в декабрьском номере 1840 г. журнала, издававшегося Лондонским королевским обществом, был опубликован дайджест статьи [1]; целиком же эта работа уже с измененным названием («О тепле, развиваемом металлическими проводниками электричества и ячейками батареи в процессе электролиза») вышла в свет в журнале «Philosophical Magazine» в 1841 г. [2].

Джоуль и Ленц

Дж. Джоуль. Фотогравюра 1913 г. по картине Г. Паттена 1863 г.

Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889) — английский физик-экспериментатор, член Лондонского королевского общества. В своей лаборатории в Манчестере (в XIX в. это была единственная частная физическая лаборатория на территории Великобритании) он на протяжении нескольких десятилетий, используя разные установки, измерял механический эквивалент теплоты. Такое название получил коэффициент пересчета между единицами измерения количества теплоты и механической работы. Измерения Джоуля стали экспериментальной основой закона сохранения энергии, а его самого история науки называет одним из создателей этого закона. Джоуль не занимал никаких официальных должностей, основную часть жизни трудился на принадлежащем отцу пивоваренном заводе, а физикой занимался в свободное от работы время. Четыре раза Джоуля избирали президентом Манчестерского литературно-философского общества.

Э. Х. Ленц (портрет из Библиотеки имени Б. Дибнера по истории науки и техники в Библиотеке Хунтингтона в г. Сан-Марино, Калифорния)

Эмилий Христианович (Генрих Фредерик Эмиль) Ленц (1804–1865) — русский физик, член Императорской Санкт-Петербургской академии наук, заведующий физическим кабинетом академии. В 1833 г. установил правило (закон) Ленца, позволяющее определить направление индукционного тока. Известен также своими исследованиями по физической географии и как автор популярного учебника физики для гимназий. В 1841–1863 гг. — декан физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, в 1863–1864 гг. — ректор университета.

Первоначально Джоуля интересовали электродвигатели — несомненные символы технического прогресса. Общественный интерес к таким двигателям резко вырос после публикации в 1835 г. статьи российского физика из г. Дерпта, действительного члена Кёнигсбергского физико-экономического общества (а в недалеком будущем ординарного академика Императорской Санкт-Петербургской академии наук) Б. С. Якоби2. В статье Якоби подробно описал устройство сконструированного им электродвигателя. Первоначально опубликованная по-французски, статья была быстро переведена на основные европейские языки.

Б. С. Якоби, литография Э. Хау. 1837 г. (портреты профессоров Императорского университета в Дерпте, Библиотека Тартуского университета, №ÜR868)

Что представлял собой построенный Якоби электродвигатель? Он состоял из вращающейся (ротор) и неподвижной (статор) частей. На роторе и на статоре были закреплены электромагниты, силы взаимодействия электромагнитов ротора с электромагнитами статора обеспечивали вращение ротора. Направление тока в каждом из электромагнитов ротора регулярно изменялось так, чтобы в любой момент времени на него действовала сила притяжения со стороны электромагнита статора, ближайшего к нему по ходу вращения. За время полного оборота вала электродвигателя полярность электромагнитов изменялась восемь раз. Соответственно, скорость вращения ротора постоянно увеличивалась.. По мере работы парового двигателя количество угля визуально уменьшалось, с гальваническим же элементом никаких видимых изменений не происходило. В Санкт-Петербурге была создана правительственная Комиссия по приложению электромагнетизма к движению судов по способу профессора Якоби, в 1837 г. в ее состав был включен Ленц.

Электродвигатель конструкции Б. С. Якоби. [9, S. 294]

Нужен ли электродвигателю источник энергии?

Энтузиазм Джоуля в отношении будущего электрических устройств стал причиной возникновения гипотезы, противоречащей с современной точки зрения здравому смыслу. Эта гипотеза возникла у ученого при анализе работы гальванического элемента. Вот что написал Р. М. Фокс, автор биографической статьи об ученом: Джоуль не осознавал, что двигатель может совершать работу только за счет каких-то других источников энергии, в данном случае за счет химической энергии батареи, которая была намного менее очевидным источником энергии, чем топливо в паровой машине. Джоуль был еще так далек от принципа сохранения энергии или даже понимания процессов ее превращения, что он мог допустить возможность производства неограниченной работы двигателя без поставки топлива в каком-либо виде [10, p. 82].

Ленц такой возможности не допускал, при этом, сравнивая процесс горения и химические реакции в элементе, он отдавал безусловное преимущество батарейке: горение порождает дым и золу, их обратное превращение в дерево и уголь невозможно; что же касается гальванического элемента, то металл, который там растворяется, может быть снова выделен без особых затрат. Комментируя предпочтения Ленца, его биографы замечают, что, хотя Ленц и не заблуждался относительно возможности получения даровой энергии с помощью электромагнетизма [8, с. 68], он был еще очень далек от понимания процессов преобразования энергии.

Судя по всему, категорического запрета вечного движения в сознании большинства физиков первой половины XIX в. не существовало. Это лишний раз говорит об убедительности аргументов Джоуля, сумевшего измерениями механического эквивалента теплоты изменить мировоззрение своих коллег. При первом измерении такого эквивалента использовался электрический ток. Открытие закона теплового действия тока в 1840 г. стало, таким образом, предысторией главного сюжета научной биографии Джоуля — определения механического эквивалента теплоты.

Авторитет экспериментатора: Джоуль против Ленца

Эксперименты, в которых Джоулем был установлен, а Ленцем проверен (и подтвержден) закон теплового действия тока, занимают в биографиях этих ученых разное место. Ленц не стал продолжать работы в данном направлении, его следующая статья была посвящена исследованию электродвижущей силы поляризации в электролитах. К тому же в 1843 г. он был избран деканом, поэтому возможность проводить самостоятельные исследования существенно снизилась.

Для Джоуля, напротив, открытие закона теплового действия тока стало началом экспериментов по изучению производства теплоты в электрических, химических, механических и жидкостных системах. Именно в тех экспериментах был поставлен вопрос об определении механического эквивалента теплоты и получены первые данные о его численном значении. В конечном счете выполненные в собственной лаборатории Джоуля измерения такого эквивалента были признаны классическими; мы с полным на то основанием можем, используя фразеологию Кравца, говорить об их полной убедительности и фундаментальности.

Открытый им и пока еще безымянный закон теплового действия тока Джоуль позиционировал как свой вклад в фундаментальную науку, объясняя с его помощью процесс горения. Он напоминает, что, согласно представлениям шведского химика Й. Я. Берцелиуса, за свет и тепло, сопровождающие процесс горения, отвечает электрический разряд между частицами сгорающего вещества и частицами кислорода. Джоуль предполагает, что выделение тепла в подобных разрядах как раз и описывает открытый им закон теплового действия тока: Я придерживаюсь мнения, что теплота, выделяющаяся в этом и в некоторых других химических процессах, обусловлена электрическим сопротивлением [13, p. 50].

Джоуль и общество «Lit & Phil»

Про открытый им закон теплового действия тока и про свое предложение дополнить теорию Берцелиуса Джоуль рассказал в ноябре 1841 г. на заседании Манчестерского литературного и философского общества (The Manchester Literary and Philosophical Society, сокращенно «Lit & Phil»). Участники заседания проявили явный интерес к сообщению. Впервые за четыре года Джоуль увидел интерес научного сообщества к своим исследованиям.

Доклад Джоуля произвел впечатление и на президента общества, знаменитого химика Дж. Дальтона, который впервые публично от имени общества поблагодарил докладчика за содержательное выступление. В январе следующего, 1842 г. Джоуль был избран членом общества и уже в этом качестве участвовал в заседании еще одной общественной организации — британской Ассоциации содействия развитию науки.

Президент общества «Lit & Phil» Дж. Дальтон, 1823 г. (портрет из коллекции Музея науки в Лондоне)

Где рождается теплота

Еще в 1840 г., изучая электродвигатель и источник питания, Джоуль заметил, что совершенной электродвигателем механической работе всегда соответствовала определенная масса израсходованного в гальваническом элементе цинка. Большей работе соответствовала большая степень уменьшения массы цинка. Исследователь показал, что механическую работу и массу израсходованного цинка связывает прямая пропорциональная зависимость.

О подробностях такого эксперимента — и первого в истории определения уже упоминавшегося выше механического эквивалента теплоты — Джоуль рассказал 15 августа 1843 г. на собрании Ассоциации содействия развитию науки в ирландском городе Корке. По просьбе организаторов, сославшихся на переполненность программы физической секции, Джоуль выступал на заседании химической секции. Отчасти ситуация объясняется просто отсутствием на тот момент времени привычных нам границ между физикой и химией. Так, науку о теплоте рассматривали как важнейший раздел химии. Что касается электричества и магнетизма, то они не имели однозначной привязки к какой-то одной дисциплине, а механика, оптика и планетарная астрономия относились к натуральной философии.

Электромотор, созданный Дж. П. Джоулем в 1838–1841 гг. (экспонат Музея У. Хантера в Глазго, GLAHM №113365)

Механическая «ценность» теплоты

Затем Джоуль усложнил эксперимент: включил в контур вращающейся катушки дополнительный источник тока — гальванический элемент. Новые измерения показали, что определенному значению тока в интересующей нас части контура соответствует одно и то же количество тепла, выделяющегося в этой части контура в единицу времени. Количество теплоты остается неизменным в трех разных случаях: когда в контуре действует только гальванический элемент, когда ток имеет чисто индукционное происхождение и когда источников тока два — гальванический элемент и электродвижущая сила индукции.

Именно в эксперименте с индукционными токами Джоуль впервые вычислил механический эквивалент теплоты. Для этого он определил затраченную на вращение катушки работу и измерил количество выделившегося тепла. Предположив, что механическая работа численно равна количеству выделившейся теплоты, Джоуль рассчитал среднее значение (по 13 измерениям) механического эквивалента теплоты, который получился равным (в современных единицах) 4.15 Дж/кал (современное значение — 4.184 Дж/кал). В статье 1843 г. Джоуль впервые высказался в отношении природы теплоты: Если мы рассматриваем теплоту не как субстанцию, но как состояние вибраций, то, кажется, нет причины, почему бы ей не возникать в результате простого механического воздействия [15, p. 273].

На этом заканчивается история закона Джоуля—Ленца и начинается другая — история измерений механического эквивалента теплоты, ставшая для Джоуля историей успеха. И закон Джоуля—Ленца, и механический эквивалент теплоты стали сильными аргументами в истории признания идеи сохранения энергии. Выявляя закономерности теплового действия тока, Джоуль обрел навыки физика-экспериментатора высочайшей квалификации.

Автор благодарит Н. Б. Булюбаша и Я. Г. Мосиондза за помощь в работе при подготовке статьи.

Литература / References

1. Joule J. On the producing of Heat by Voltaic Electricity. Proceedings of the Royal Society. 1840; 4: 280–282

2. Joule J. On the Heat evolved in metallic Conductors of Electricity and in the Cells of a battery during Electrolysis. Philosophical Magazine. 1841; 19(124): 260–277.

3. Lentz E. Ueber die Gesetze der Warmeentwicklung durch den galvanischen strome. Рt. I. Annalen der Physic und Chemistry. 1843; LIX: 203–239.

4. Lentz E. Ueber die Gesetze der Warmeentwicklung durch den galvanischen strome. Рt. II. Annalen der Physic und Chemistry. 1844; LXI: 18–49.

5. Ленц Э. О законах выделения тепла электрическим током. Ленц Э. Х. Избранные труды. М., 1950; 360–446. [Lentz E. About the laws of heat evolving by electric current. Lentz E. Selected works. Moscow, 1950; 360–446. (In Russ.).]

6. Яроцкий А. В. Борис Семенович Якоби. М., 1988. [Yarotsky A. V. Boris Semenovich Jacobi. Moscow, 1988. (In Russ.).]

7. Cardwell D. James Joule: A biography. Manchester, 1989.

8. Лежнева О. А., Ржонснинский Б. Н. Эмилий Христианович Ленц. М.; Л., 1952. [Lezhneva O. A. Rzhonsninsky B. N. Emiliy Khristianovich Lentz. Moscow; Leningrad, 1952. (In Russ.).]

9. Geschichte der Physik: Ein Abri. Ed: W. Schreier. Berlin, 1988.

10. Fox R. M. James Prescott Joule. Mid-Nineteenth-Century Scienists. L.; N. Y.; Toronto; Paris, 1969; 72–103.

11. Розенбергер Ф. История физики. Ч. 3, Вып. 2. М.; Л., 1936. [Rosenberger F. History of physics. Pt. 3, Is. 2. Moscow; Leningrad, 1936. (In Russ.).]

12. Кравец Т. П. О работах Ленца в области электромагнетизма. Ленц Э. Х. Избранные труды. М., 1950; 465–474. [Kravetz T. P. On Lenz’s work in the field of electromagnetism. Lentz. Selected works. Moscow, 1950; 465–474 (in Russ.)].

13. Kargon R. H. James Joule as Devotee. Kargon R. H. Science in Victorian Manchester: Enterprise and Expertise. Manchester, 1977, 49–60.

14. Joule J. P. On the electric Origin of the heat of Combustion. Philosophical Magazine. Ser. 3. 1841; 20: 129, 98–113.

15. Joule J. On the caloric effects of magneto- electricity and on the mechanical value of heat. Philosophical Magazine. 1843; 23: 263–276, 347–355, 435–443.

16. Зибум Х. О. Воспроизведение экспериментов по определению механического эквивалента теплоты: точность инструментов и правильность измерений в ранневикторианской Англии. Вопросы истории естествознания и техники. 1998; 1: 9–46. [Sibum H. O. Reworking the Mechanical Value of Heat. Instruments of Precision and Gestures of Accuracy in Early Victorian England. Studies in the History of Science and Technology. 1998; 1: 9–46. (In Russ.).].

17. Kipnis N. M. Thermodinamics and Mechanical Equivalent of Heat. Science & Education. 2014; 23: 2007–2044.

18. Гельмгольц Г. О сохранении силы. М.; Л., 1934. [Helmholtz H. On the preservation of force. Moscow; Leningrad, 1934 (In Russ.).]

19. Elkana Y. The discovery of the concept of energy. London, 1974.

20. Планк М. Принцип сохранения энергии. М.; Л., 1938. [Planck M. The principle of energy conservation. Moscow; Leningrad, 1938. (In Russ.)]

21. Лакур П., Аппель Я. Историческая физика. Т. 2. Одесса, 1908. [Lakur P, Appel Ya. Hustorical physics. V. 2. Odessa, 1908. (In Russ.).]

22. Burgess R. Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute. London, 1973.

ИСТОЧНИК: Элементы https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/437485/Zakon_DzhoulyaLentsa_litsa_idei_eksperimenty