Smart Power Journal представляет своим читателям перевод на русский язык одной из важнейших работ американского специалиста в сфере международного права Лоуренса Прусса (1905–1956), опубликованной им в 1935 году. В ней Прусс исследует, как его немецкие коллеги, юристы-международники, пытались подвести научную базу под программу пришедших в начале 1933 года к власти в Германии нацистов и придать видимость правового характера первым шагам Гитлера на международной арене.

Статья Прусса увидела свет в то время, когда ещё не произошёл аншлюс, когда Чемберлен и Даладье ещё не предали в Мюнхене Чехословакию в надежде на договорённость с Гитлером о «мире для нашей эпохи», когда Третий Рейх ещё не осуществил полное расчленение чехословацкого государства… Однако уже тогда, в 1935-м, анализируя и сам курс нацистской внешней политики и то, какие оправдания для неё конструировались лояльными режиму интеллектуалами, Лоуренс Прусс очень сдержанно, но ёмко предсказывал дальнейшее:

«Последние немецкие теории международного права обеспечат благовидное юридическое обоснование для любого шага, который правительство национал-социалистов, действуя в соответствии со своей концепцией интересов Германии, может решиться предпринять».

Прусс показывает, как стремление развязать руки диктатуре приводит к отрицанию примата международного права над законодательством отдельной страны и затем уничтожает как таковую саму идею права, сводя его к государственным постановлениям, а их самих целиком подчиняя текущим пожеланиям и устремлениям отдельного лица, завладевшего полнотой власти в стране.

Эта статья не только проливает свет на малоизвестные аспекты времён национал-социалистической диктатуры, но и (без каких-либо громких слов) привлекает внимание читателя к теме гражданской, профессиональной и личной ответственности учёного. В данном конкретном случае — безответственности тех немецких правоведов-международников, кто оказался готов (из конформизма и желания выслужиться перед властями) послушно приспосабливать науку под нужды государственной политики и пропаганды. Теоретические и, на первый взгляд, умозрительные юридические построения, создававшиеся ими, стали в дальнейшем обоснованием и обрамлением как для захватнических войн, так и для сопутствовавших им военных преступлений диктаторского режима.

Примером подлинной ответственности и добросовестности учёного может служить сам текст Лоуренса Прусса. Ознакомься с ним и прислушайся к сухим выводам автора из Университета Мичигана правительства Великобритании и Франции в сентябре 1938-го (или руководители СССР в августе 1939-го, перед подписанием пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему), они могли бы заранее предсказать итог своих договорённостей с Гитлером, об иллюзорности которых тогда предупреждали лишь немногие, оказавшиеся в политической изоляции и обвиняемые в разжигании войны одиночки.

А, меж тем, кто знает: возможно, своевременное осознание политическими элитами ведущих стран мира тех идей и подходов в основе внешней политики национал-социализма, которые в своём тексте проанализировал Лоуренс Прусс, могло бы изменить ход мировой истории и спасти миллионы человеческих жизней по всей планете. Но… у истории, как известно, нет сослагательного наклонения.

Перевод с английского «Национал-социалистических концепций международного права», первой работы Лоуренса Прусса, которая становится доступна читателям на русском языке, осуществил для SPJ Егор Решетов, историк права, юрист и директор по развитию электронной библиотеки «Наука права».

Когда 16 марта этого [1935 — примечание SPJ] года [1] правительство Германии объявило, что более не считает себя связанным положениями Версальского договора о разоружении, им был сделан большой шаг в направлении реализации требования «Gleichberechtigung» [равенства различных субъектов права, в данном случае международного — прим. переводчика], которое было главной целью национал-социалистической внешней политики. Момент, выбранный для этого решения, был неожиданным с учётом предстоящих переговоров в Берлине, однако сам акт денонсации был предрешён выходом Германии из Конференции по разоружению Лиги Наций и её фактическим перевооружением вопреки ограничениям Договора. Это не было политическим новшеством, лишь публичным признанием свершившегося факта; оно ознаменовало последний удар одного из этапов длительной и ожесточённой кампании против «диктата» Версаля.

Отрицание равного статуса Германии, согласно неоднократным заявлениям Адольфа Гитлера [2] — вот главная причина политического брожения послевоенных лет. Прочный мир не может быть основан на «противоестественном увековечивании понятий «победитель» и «побежденный» [3]. «Договоры, заключённые для умиротворения народов друг с другом, обладают внутренним смыслом лишь тогда, когда они основаны на реальном и честном равенстве для всех» [4].

Борьба против неравноправных положений Версальского договора не приняла форму простого требования о пересмотре, означавшего бы, что положения о разоружении представляют собой юридическое обязательство, которое не может быть аннулировано односторонней денонсацией; хотя позиция правительства Германии была не совсем последовательной, оно опиралось в своих основных доводах в пользу равенства в вопросе вооружений на позитивные положения самого Договора [5]. В преамбуле к части 5 буквально говорится, что Германия «обязуется строго соблюдать» введённые в её отношении ограничения «с целью сделать возможной подготовку общего ограничения вооружений всех наций». Согласно утверждению германского правительства, это обязательство налагает двухстороннее обязательство по разоружению. В то время как Германия, как гласит прокламация от 16 марта, лояльно выполнила условия договора, «погашения обязательств со стороны второго партнёра по соглашению фактически не произошло», что буквально означает: Высокие договаривающиеся стороны из числа бывших государств-победителей в одностороннем порядке открестились от обязательств Версальского договора [6]. Таким образом, часть V [договора] была признана Германией недействительной на основании неисполнения условий другими договаривающимися сторонами [7].

Апеллируя к позитивным положениям мирного договора, германское правительство основывает свои требования на кажущемся наименее уязвимым для нападок юридическом основании. Однако общее его утверждение основано на более широком притязании на равные права, признанные фундаментальными принципами международного права. Отсутствие узкого контекстуального обоснования равенства, такого, какое содержится в преамбуле к части V [Версальского договора — прим. пер.], очевидно, не повлияет на суть требований Германии [8]. Равенство рассматривается не только как принцип толкования договора, но и как неотъемлемое и неотчуждаемое право, обладающее более высокой моральной и юридической силой, чем положения договоров. Германское правительство в своих официальных заявлениях не утверждало прямо, что такие позитивные положения, считающиеся противоречащими его претензиям на равенство, лишаются, тем самым всякой юридической силы. Однако такой вывод вытекает из его общей позиции. Настаивая на требовании Gleichberechtigung, представители национал-социализма, как правило, отказываются от дискуссии в плоскости позитивного права, чтобы обратиться к более высоким стандартам «Надлежащего права» [9] (Richtiges Recht [10]). Путаница между правом и моралью, между политикой права и law behind law характерна для революционной мысли. Если её устремления отвергаются существующей правовой системой, начинается апелляция к lex ferenda [11], а затем, часто путём бессознательной подмены идей, к «естественному праву».

Хотя применение «арийской креативности» к международному праву не привнесло значительного вклада в юридическую науку, эти экскурсы в сферу юриспруденции представляют огромный интерес, поскольку более явно очерчивают последствия утверждений правительства, которые лишь угадываются в более формальном и осторожном языке официальных дипломатических заявлений.

После создания Третьего рейха восстание против мирного урегулирования породило в Германии значительный пласт литературы по фундаментальным проблемам международного права, в которой делается попытка разработать последовательную и системную доктрину на основе национал-социалистических принципов. Хотя применение «арийской креативности» к международному праву не привнесло значительного вклада в юридическую науку, эти экскурсы в сферу юриспруденции представляют огромный интерес, поскольку более явно очерчивают последствия утверждений правительства, которые лишь угадываются в более формальном и осторожном языке официальных дипломатических заявлений. Национал-социалистические рассуждения о праве наций регулярно принимают форму комментариев к вдохновенным тестам, выбранным из великих «Friedensreden» фюрера [12]. Один такой автор на полном серьёзе уверяет, будто международное право носит юридический характер единственно по той причине, что «Германия, через своего Вождя, признаёт его» [13].

То, что национал-социалистические юристы не смогли прийти к единой и последовательной конструкции, во многом объясняется, как можно предположить, нередко противоречивыми высказываниями самого фюрера. Цель данной статьи — представить краткий обзор существующих в настоящее время в Германии теорий международного права с целью выяснить, в какой степени они способны обеспечить юридическое обоснования правительственной кампании за «равные права». Далее будет предпринята попытка определить влияние традиционных «ортодоксальных» доктрин немецкой юридической науки на современную мысль, а также изложить представляющиеся отчётливо национал-социалистическими теории. В рамках этой дискуссии возможны лишь беглая критика и оценка.

Национал-социалистические концепции международного права — выражение бурной реакции против юридического идеализма и нормативизма, характерных для ведущих школ международно-правовой мысли в послевоенный период. Как утверждается, существующие теории лицемерно преуменьшают значение силы в отношениях между государствами и служат камуфляжем для фактической Machtpolitik [политики силы — прим. пер.] вооружённых до зубов держав. Они используются как средство для «научного окружения» Германии и вдобавок как оправдание статичной правовой системы, препятствующей законным требованиям Германии к динамичным изменениям [14].

Концепция, которая кажется в Германии доминирующей, ищет основу для «реалистической» теории международного права в монистической [15] конструкции, с приматом права национального. Эта теория, принимающая за отправные точки суверенитет государства и волевое происхождение права, отлична от позитивистских теорий, управлявших немецкой правовой мыслью до войны, лишь своей попыткой привить национал-социалистические расовые доктрины к ортодоксальной концепции государства [16]. Традиционная формулировка природы международного права, возможно, наиболее чётко выражена в «Grundriss der allgemeinen Staatslehre» [17] профессора Отто Кёлльройтера. Отправной точкой для реалистической науки международного права, утверждает профессор Кёлльройтер, является признание суверенитета государства как «фундаментального постулата» современной политической жизни [18]. «Любая концепция международного права, соответствующая реальности — утверждает он, — должна начинаться с того, что в международном праве политическое регулирование в гораздо большей степени преобладает над нормативным, нежели в государственном праве. Международное право в самой решительной степени является правом политическим» [19]. Интересы государства, как высшей организованной формы человеческого общества, обязательно должны иметь приоритет над интересами международного сообщества; «из этого следует, что в современном международном праве в случае конфликта высшей ценностью является поддержка государства, а не поддержание нормативной действительности отдельных норм». По этой причине оговорка clasula rebus sic stantibus представляет собой «далеко идущее ограничение международного права и должна быть приведена в политический баланс с интересами всех государств в поддержании и эффективности международных договоров. В любом случае, основополагающий принцип в современном мире государств заключается в том, что национальные интересы отдельных государств всегда предшествуют международным интересам, что Volk (нация) стоит выше человечества» [20].

Национал-социалистическая концепция не признаёт никаких интересов, выходящих за рамки интересов отдельного государства; она не признаёт никакой солидарности, которая могла бы потребовать их принесения в жертву во имя интересов международного сообщества.

Взгляды Герберта Крауса, в сущности, идентичны: для него, как и для Кёлльройттера, интересы государства являются высшими правовыми и моральными ценностями. «…Международное право не объект интересов; напротив, международное право создается для того, чтобы служить интересам государств» [21]. Национал-социалистическая концепция не признаёт никаких интересов, выходящих за рамки интересов отдельного государства; она не признаёт никакой солидарности, которая могла бы потребовать их принесения в жертву во имя интересов международного сообщества [22]. Международное право — «индивидуалистическое право», «право обещаний, а не приказаний», и «смысл личных [23] международных обязательств заключаются в том, что их выполнение не должно противоречить жизненно важным интересам государства» [24]. «Когда на карту поставлено само существование государства, ни одно здравомыслящее государство не станет колебаться перед пренебрежением правовых принципов, препятствующих сохранению его существования». Поэтому международное право признает в качестве основных прав доктрины необходимости и самосохранения, а также национальную честь, которая является «безусловной и высшей государственной ценностью» [25].

Приведённые выше теории с лёгкостью могут быть признаны адаптацией доктрины самоограничения, выраженной в классических трудах Георга Еллинека [26]. Подобная конструкция обязательной силы международного права является непосильной попыткой примирить государственный суверенитет, определяемый как юридическое всемогущество [27], с существованием международного права. Ведь поскольку государство является, по определению, единственным источником права и поскольку его суверенная воля не подлежит никаким ограничениям, не налагаемым им самим, постольку следует, что государство может быть принуждено к соблюдению норм международного права только добровольным самообязывающим актом. Из своих предпосылок Еллинек делает логические выводы: государство остаётся юридически связанным только до тех пор, пока его воля остаётся неизменной [28]; когда соблюдение правила противоречит государственным интересам, самообязательство исчезает, поскольку «государство выше любого юридического принципа; …международное право существует для государств, а не государства для международного права; …сообщество государств, следовательно, имеет чисто анархическую природу», а международное право есть «право анархии» [29].

Взгляды профессора Крауса на фундаментальную природу международного права обладают очевидным сходством со взглядами Эрика Кауфмана, изложенными в его монографии «Das Wesen des Volkerrechts und die clausula rebus sic stantibus» [30].

Международное право, утверждает Кауфман, является правом координации, договорным правом [31]. Право государства соизмеримо с его силой, по принципу «кто может, тот может» [32] [кто обладает возможностью, тому дозволено — прим. пер.]. В случае конфликта между государственными интересами сила решает, на чьей стороне право. «В координационной правовой системе война решает, чей интерес был сильнее, за каким стояла большая моральная энергия; это не прекращение правового состояния, а единственное мыслимое и окончательное доказательство в праве координации» [33][34]. Поэтому договоры, навязанные силой, столь же обязательны, как и заключённые добровольно, однако они теряют свою юридическую силу, как только заинтересованное государство получает возможность освободиться от своих обязательств [35].

Приведённые выше теории международного права, основанные на абсолютистской концепции суверенитета, представляют собой лишь вербальное признание его юридического характера. Понятие юридического обязательства предполагает наличие объективного правила, превосходящего волю тех, кто должен быть [им] связан [36]. Утверждение исключительности государственного суверенитета эквивалентно отрицанию самой возможности существования такого права. Монистическая теория, возводящая все юридические обязательства к суверенной воле государства, содержит внутреннее противоречие, которое логически приводит к отрицанию обязательной силы международного права. Доктрина самоограничения, доведённая до логического вывода, неотличима от точки зрения, согласно которой международное право является частью публичного права каждого государства, относящейся к его внешним интересам и отношениям [37].

Национал-социалистические юристы решительно отвергают концепцию международного права, как «межгосударственного конституционного права» на том основании, что она уничтожает правовой характер международных обязательств [38]; игнорируя при этом тот факт, что их собственные монистические конструкции, основанные на примате национального права, стремятся к идентичному результату.

Пытаясь уйти от отрицания международного права, подразумевающегося рассмотренными выше теориями, доктор Густав Адольф Вальц выдвигает плюралистическую конструкцию, которая, как он утверждает, «наиболее глубоко соответствует национал-социалистической социальной и правовой концепции». Международное право, утверждает он, является правом координации, или «интеркорпоративным правом», и имеет своей политической функцией обеспечение равенства суверенных государств, которые являются единственными субъектами международного правопорядка [39]. Обе монистические конструкции отвергаются, как имеющие общее «либеральное происхождение с империалистической целью». Доктрина примата национального права является «ультрапозитивистской» и «государственно-волюнтаристской», основанной на преувеличенной вере в эффективность законодательного права. Примат международного права и концепции civitas maxima является насквозь «не-национал-социалистическим» и не способен скрыть под своей нормативной личиной «империалистическую тенденцию нивелирования» [40]. Из своего определения международного права как «интеркорпоративного права» Вальц пытается вывести важные практические следствия. Международное право, обязательное для государства, как для субъекта, становится обязательным для государственных органов и индивидов посредством рецепции в качестве «национального международного права в формальном смысле». Согласно статье IV Веймарской конституции, «общепризнанные нормы международного права имеют значение обязательных составных частей права Германского рейха». Это положение, однако, следует истолковать в соответствии с принципами национал-социализма: лишь те нормы, что получили конкретное согласие Германии, будут считаться подлежащими исполнению в качестве «германского международного права». Из этого следует, утверждает Вальц, что сфера применения международного права в качестве эффективного юридического обязательства Германии будет относительно скромной и в основном будет касаться чисто технических норм [41]. При этом подобный вывод удовлетворил бы самых крайних позитивистов, и полностью ниспровергает протесты самого Вальца относительно правового характера международного права. Далее он утверждает, что нормы позитивного международного права, нарушающие фундаментальное немецкое требование Gleichberechtigung [42], должны быть исключены из применения принципа, согласно которому национальное право должно толковаться таким образом, чтобы в полной мере исполнять международные обязательства, за исключением случаев, когда намерение законодателя об обратном не является ясным и безошибочным. «Существует, — заявляет он — вполне обоснованный повод для резкого разделения между подлинным международным правом, то есть международным правом, основанным на равенстве, и международным правопорядком так называемых мирных договоров, попросту облеченных в юридические формы». Санкционировать навязанную Германии победителями в мировой войне «империалистическую» правовую систему посредством национального законодательства означало бы пренебречь «подлинным международным правом, основанным на равенстве» [43]. Вальц здесь обращается к стандарту супрапозитивного, или естественного права. Его метод представляет собой беспорядочное смешение непримиримых подходов. «Интеркорпоративное право», специфический характер которого он разъясняет, является по сути монистической системой, основанной на примате государственного права. Концепцию Вальца следует отнести к числу отрицающих юридическую природу международного права [44].

В той мере, в какой национал-социалистические авторы отрицают систему позитивного международного права как нарушение принципов справедливости и основных прав государств, в основе их мышления лежит естественное право [45]. Их утверждение, что право на равенство — высший принцип права, превосходящий по силе действия положения несправедливых и навязанных силой договоров, основано на попытке вывести фундаментальные принципы международного права из сущностной природы государств и международного сообщества. Аргумент профессора Брунса в пользу Gleichberechtigung — яркий пример такого дедуктивного и априорного подхода. Международное сообщество, по его мнению, предполагает существование ряда независимых государств. Членство в нём — отрицание гегемонии одного государства над другими. Таким образом, каждое государство обязано уважать независимость и равенство других, а «взаимность этой обязанности уважения — выражение равного статуса в сообществе [государств], равенства в правах и обязанностях». Таким образом, равенство является принципом справедливости в сообществе наций; отвергающий равенство отрицает правовое сообщество наций… Независимым является лишь государство, обладающее средствами самозащиты. Следовательно, обладание оружием является предпосылкой членства и [обретения] права на членство в международном сообществе [46].

Аналогичного подхода придерживается профессор Карл Билфингер, утверждающий, что равенство «имманентно концепции международного права» [47]. Поскольку государства не подчиняются никакой высшей власти, они независимы и суверенны, а следовательно, равны. Когда признанное суверенным государство заключает договор, предполагающий его дальнейшее существование как такового, любые попытки умалить его равный статус лишены юридической силы. Следовательно, любые положения, которые бы ограничили его право на самооборону, свободное ведение внешних сношений или принцип взаимности, юридически недействительны, поскольку «одно и то же государство невозможно рассматривать как обладающее юридическим суверенитетом и в то же самое время юридически ограничивать основы его независимости». Профессор Билфингер приходит к выводу, что Версальский договор, признающий существование Германии как суверенного государства, недействителен в той мере, в какой он направлен на ограничение её права на самооборону. Германия, в соответствии с договором, требует «признания её суверенного и равного статуса in concreto» [48][49].

Аргумент в пользу равенства как фундаментального права или аксиомы основывается на путанице в использовании терминов «независимый» и «суверенный». Он включает в себя очевидную petitio principii [50], поскольку из определений «независимость» или «суверенитет» нельзя сделать никаких выводов, которые уже не предполагаются в них [51]. «Независимость — как замечает профессор Брайерли — является негативным описательным термином, из которого не могут быть выведены позитивные юридические права. Используемый в качестве синонима суверенитета, он ассоциируется с понятием власти, неподконтрольной закону [52]. Независимые государства — это те, которые подчиняются непосредственно международному праву, и их суверенитет, в относительном смысле, является лишь выражением их [собственной] компетенции, вытекающей из этого права и ограниченной им. Эта компетенция, по существу, изменчива и в части охвата и содержания зависит от развития международного права и от конвенций, которые, возможно, заключило конкретное государство. Суверенитет не является материальным источником права, и компетенция «суверенного» государства должна определяться путём конкретного анализа позитивного права, общего и частного, которое является обязательным для данного государства в данное время. Попытка рассуждений, ведущих от независимости к суверенитету, а оттуда к равенству прав, демонстрирует, как показывают вышеприведённые аргументы, элементарное смятение мыслей [53].

Отказываясь от всех традиционных подходов к этому вопросу, ряд немецких авторов последнего времени сформулировали теорию международного права на основе национал-социалистических расовых учений [54]. Право, по мнению доктора Хельмута Николаи, основателя «расовой школы» [55], не является произвольным творением; это выражение народного правосознания. Функция государства, как внешней или политической организации народа, сводится к открытию этого живого права (Recht) и его формулировкой в писанной форме закона (Gesetz) [56]. Народное сообщество (Volksgemeinschaft) — естественная общность, объединённая узами расы и почвы (Blut und Boden) [57]; следовательно, у него есть своя концепция права, которую оно может разделить лишь с представителями подобной расы. «Истина, верность, честь и свобода» — вот [по утверждению «расовой школы»] основополагающие принципы германского права; применительно к сфере международного права «они имеют очевидное последствие в том, что германский народ никогда не сможет признать законным то, что противоречит этой германской правовой концепции» [58]. В международном сообществе, состоящем из наций, различающихся по расовому признаку, неизбежно отсутствует необходимая основа для установления истинных правовых отношений — общая концепция права. Таким образом, международное право должно оставаться несовершенной и незавершенной системой, чья роль ограничена внешними и техническими правилами [59]. Неискоренимые расовые барьеры навсегда делают невозможным создание civitas maxima. Сплочённое международное сообщество, основанное на общем Rechtsgefühl [60], может быть достигнуто лишь среди нордических народов [61].

Безусловно, будет вполне справедливым судить об этой доктрине по плодам, что она принесла, и выразить определённый скепсис относительно вероятности признания национал-социалистическим режимом равенства народов, которые были им последовательно заклеймены как «неполноценные».

Как утверждается далее, принятие расовой теории в качестве основы системы международного права сделает возможным развитие «подлинного» права наций, основанного на национальных сообществах, то есть на расовых группах, организованных в государства [62]. Международное право на расовой основе означало бы отрицание «любого вида политического империализма во внешней политике». Это бы означало отказ от «нивелирования различных национальных групп путём ассимиляции, как это провозглашалось в XIX и XX веках во имя либерально-гуманитарного индивидуализма» [63]. Как заявил Адольф Гитлер в своей речи в Рейхстаге 17 мая 1933 года, «Наша безграничная любовь и приверженность нашим собственным национальным традициям заставляет нас уважать национальные права других и от всего сердца желать жить с ними в мире и дружбе. Поэтому у нас нет и мысли о германизации… Мы смотрим на европейские нации объективно. Французы, поляки и так далее — наши соседи, и мы знаем, что никакое возможное развитие истории не может изменить эту реальность» [64]. [Как утверждается], национал-социализм не преследует империалистических целей, поскольку включение чуждых расовых элементов в состав немецкого государства может привести лишь к разрушению его национального единства.

Однако можно усомниться в том, что национал-социалистическая расовая доктрина, как утверждается, ведёт к признанию равных прав негерманских народов, ведь национал-социалистическая политика в отношении расового вопроса была основана на неоспоримости тезиса о превосходстве «арийских» или «нордических» народов, и законодательство, разработанное в этом духе, было принято и самым решительным образом претворено в жизнь. Безусловно, будет вполне справедливым судить об этой доктрине по плодам, что она принесла, и выразить определённый скепсис относительно вероятности признания национал-социалистическим режимом равенства народов, которые были им последовательно заклеймены как «неполноценные» [65]. Любой конкретный комментарий по поводу расовой теории как основы международного права должен быть здесь опущен, как излишний. Res ipsa loquitur [66].

При заметном различии методов национал-социалистические юристы единодушно сходятся в отношении конечной цели — предложить облечённое в юридическую терминологию обоснование для отказа от всех положений Мирного договора, препятствующих реализации того, что Германия считает своими законными требованиями. Наиболее очевидное обоснование мы находим в позитивистской конструкции, решающей проблему путём простого отрицания любой системы международного права, ограничивающей поведение суверенных государств, а, следовательно, и Германии. Позитивизм — это попытка ограничить безграничное, утвердить правовой характер ограничений, налагаемых на государство, оставляя ему в то же время свободу преследовать свои суверенные цели. Авторы-позитивисты, по-видимому, наивно убеждены в том, что должен существовать способ, позволяющий установить правовой характер обязательств для других государств, оставив их не обязательными для их собственных.

Последние немецкие теории международного права обеспечат благовидное юридическое обоснование для любого шага, который правительство национал-социалистов, действуя в соответствии со своей концепцией интересов Германии, может решиться предпринять. Немыслимо, чтобы при националистическом и тоталитарном режиме было бы иначе.

В своей англо-американской формулировке позитивистская конструкция является ничем иным, как отрицанием международного права; однако это лишь правовая конструкция, она не приписывает интересам суверенного государства никаких высших моральных ценностей, что никоим образом не отрицает возможность [существования] международной морали, сравнимой по своей обязательной силе с законом. Немецкий позитивизм, с другой стороны, содержит философию государства.

«Здесь его цель — оправдание позитивистской теории путём утверждения, что государство обладает абсолютной моральной ценностью, за пределы которой мы не можем выйти; следовательно, действительность международного права обязательно должна заключаться в его содействии [продвижению] этой ценности. А поскольку единственным судьёй этого содействия должно быть государство (поскольку в противном случае оно само перестало бы быть воплощением абсолютной моральной ценности), следовательно, что государство, решая, следует ли ему принимать или не принимать в качестве обязательной предлагаемую норму международного права, должно руководствоваться только своими собственными интересами. При этом, действуя таким образом, в силу своей предполагаемой природы, оно реализует высшие цели, к каким только может стремиться. Ибо, защищая свои собственные интересы, оно также обеспечивает защиту интересов той абсолютной моральной ценности, воплощением которой служит» [67]. Позитивизм, как выражение юридического национализма, предполагает, что собственное государство может реализовать свою волю в мире неограниченных суверенов. Немецкие авторы, апеллируя к системе, в которой война является последним средством правовой защиты, должны быть готовы принять тот факт, что отрицание международного права — это отрицание существования правовых ограничений действий для всех без исключения государств.

Расовая теория приводит к идентичному результату; поскольку международное право, ограниченное несколькими техническими и внешними правилами, оставило бы на разрешение силой жизненно важные вопросы, являющиеся наиболее конфликтными и провокационными. Это не только шаг назад в и без того несовершенной правовой системе, но и отказ от возможности и идеала любого потенциального совершенствования международного права в будущем. В интерпретации национал-социализма расизм эквивалентен позитивизму, а государство заменено народом.

Натуралистическая концепция пытается положить в основу требований Германии сверхпозитивное право, которое может быть логически выведено из сущностной природы международного сообщества. Вместе с тем, она вызывает неприятные ассоциации с доктриной субъективных основных прав, интерпретируемых по суверенному усмотрению отдельного государства. Настаивая на их неотъемлемом и незыблемом характере, натуралисты отрицают существование объективной правовой системы, которая, определяя и ограничивая эти права, могла бы налагать на все государства обязательство соблюдать их. Индивидуалистическая система так называемых «основных» прав оставляет разрешение конфликтов на усмотрение силы всякий раз, когда какое-либо государство считает, что его «самооборона» или «национальная честь» находятся под угрозой. Таким образом, равенство обращается в иллюзию. Государство, находящееся в положении Германии, мало выигрывает от притязаний на фундаментальные права, которые также могут отстаивать другие страны — притом с более сильных позиций.

Последние немецкие теории международного права обеспечат благовидное юридическое обоснование для любого шага, который правительство национал-социалистов, действуя в соответствии со своей концепцией интересов Германии, может решиться предпринять. Немыслимо, чтобы при националистическом и тоталитарном режиме было бы иначе. Нынешнее состояние немецкой юридической науки свидетельствует о тщательности, с которой проводился Gleichschaltung. Научный мир обеднел, но национал-социализм теперь обладает Volkerrechtsanschauung, задуманный в его духе и адаптированный к его целям.

Источник: American Political Science Review

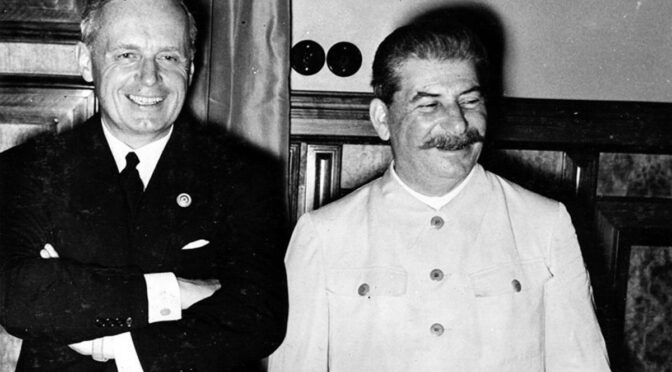

Изображение: министр иностранных дел нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп и секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин

Лоуренс Прусс (Lawrence Preuss, 1905–1956) — профессор Мичиганского университета, учёный, юрист-международник, член редакционного совета Американского журнала Международного права.

Родился в 1905 году в Иллинойсе. Получил степень бакалавра, затем магистра и доктора философии в Мичиганском университете; профессор политологии.

В период Второй мировой войны — сотрудник Государственного департамента США, член Комиссии ООН по военным преступлениям в Лондоне, Комитета юристов ООН в Вашингтоне. Член делегации США на Конференции ООН в Сан-Франциско в 1945 году. В 1954–1955 — приглашённый профессор университета Беркли.

Автор многочисленных работ в сфере международного права. Труды профессора Прусса охватывали широкий круг тем, в том числе — посвящённых дипломатическим привилегиям и иммунитетам, международным организациям и их должностным лицам, наказаниям за преступления против безопасности иностранных государств, международной ответственности за военную пропаганды, защите дипломатических и консульских помещений, взаимосвязи международного и внутреннего права, проблем, связанных с созданием и применением договоров, а также правовой и политической теории национал-социализма.

Примечания

[1] 16 марта 1935 года правительство Германского рейха заявило, что более не считает себя связанным положениями Версальского договора, а 18 марта последовала официальная денонсация договора в одностороннем порядке.

[2] Для примера, можно привести Речь Гитлера перед Рейхстагом 17 мая 1933 года. Schmidt and Grabowsky (ed.), Disarmament and Equal Rights (Berlin, 1934), стр. 197.

[3] Прокламация к Германскому народу Oct. 14, 1933. Ibid., стр. 217.

[4] Речь от 17 мая 1933 года. Ibid., стр. 200.

[5] Гитлер заявил, что «ни одно немецкое правительство не пойдёт на нарушение договора, который невозможно отменить без замены его лучшим. Такое признание юридического характера договора не может не быть общим; не только завоеватель, но и завоёванная сторона может требовать соблюдения прав, предоставленных договором. Но право требовать пересмотра договора находит своё основание в самом договоре». Ibid, стр. 20

[6] Текст прокламации от 16 марта см. в журнале «Международное согласие», № 310 (май, 1935), стр. 264-270. См. также обращение Гитлера к Рейхстагу, 21 мая 1935 года. Нью-Йорк Таймс, 22 мая 1935 года.

[7] В качестве дополнительного правового основания для денонсации объявление от 16 марта апеллирует к доктрине rebus sic stantibus, хотя и не eo nomine. Недавнее увеличение численности советской армии, утверждается в нем, является «фактором, который не мог быть предвиден во время заключения Версальского договора». В ответ на это утверждение можно указать, что «толкование договора путём ссылки на явное или подразумеваемое намерение сторон, одна из которых заявляет об изменении обстоятельств как причине расторжения договора, едва ли применимо к договорам, в которых возражения одной из договаривающихся сторон были малозначительными, т.е. к договорам, навязанным силой». H. Lauterpacht, Функция права в международном сообществе (Оксфорд, 1933), стр. 272.

[8] Профессор Брунс, например, настаивая на праве Германии на равенство в рамках Лиги, утверждает, что «это равенство в правах и обязанностях не является случайным, произвольным созданием Пакта Лиги. Международное право и общество государств впервые возникли не 10 января 1920 года». Op. cit., c. 25. Также, «Der Beschluss des Volkerbundsrats vom 17. April 1935,» Zeitschrift fur ausldndisches offentliches Recht und Volkerrecht, Vol. 5, p. 326 ff. (1935).

[9] Рейхскомиссар доктор Ганс Франк, например, заявил в своём выступлении в Академии немецкого права, что «право Германии на Саар — это безусловное и вечное естественное право матери на своего ребёнка, которое не может быть затронуто никакими договорами или применением силы». Volkischer Beobachter, 14 ноября 1933 г.

[10] Разработанный влиятельным германским правоведом и философом Рудольфом Штаммлером концепт «надлежащего», или «правильного» права, «правильные средства для правильной цели», где определение «правильный» означает логический примат регулирующей формы по отношению к «социальным взаимодействиям», социальным потребностям и реалиям. Основывается на произвольном трактовании теоретического конструкта «право как средство для цели», который был сформулирован Рудольфом фон Иерингом, но ни в коем случае не означал допущение в трактовке понятия права любых средств для любой цели. Напротив, в концепции Иеринга признаются и принимаются лишь справедливые, отвечающие требованию «правильности» средства для достижения справедливой, «правильной» цели, где идея «правильного» трактуется не в формально-рационалистическом плане, как у Штаммлера, а с эмпирико-социологических позиций.

[11] Lex ferenda — латинское выражение, означающее «будущий закон», употребляемое в смысле «каким должен быть закон».

[12] См. например, Graf Westarp, «Die Rede des Reichskanzlers am 17. Mai 1933 im Lichte des Rechts», Deutsche Juristen-Zeitung, Vol. 38, pp. 708-718 (1933). Важно, что тексты единообразно подобраны из обращений фюрера о мире и равенстве, а не из его «Майн Кампф».

[13] Эрнст Вольгаст, «Nationalsozialismus und Volkerrecht», Zeitschriftfur Volkerrecht, Vol. 18, p. 130 (1934). «Международное право — утверждает тот же автор в другом месте — не является просто внешним публичным правом Германии, ибо то понимание, к которому стремится канцлер Рейха в международной области, предполагает, что другие государства имеют такое же право и долю в международной жизни, как и Германский Рейх, и поэтому не может привести к концепции международного права как действующего только для нас и исходящего лишь из воли Германии». Deutsches Recht, Vol. 4, p. 198 (1934).

[14] См. Hans K. E. L. Keller, «Volkerreich und Volkerrecht», Europeische Revue, Том 10, с. 425 (1934).

[15] Монистическая теория международного права — направление науки международного права, обосновывающая точку зрения, согласно которой международное и национальное право в совокупности образуют единую правовую систему.

[16] Такие доктрины позитивистской школы, относящиеся к расовой теории международного права, обсуждаются ниже, с. 605 и далее.

[17] Tubingen, 1933.

[18] Там же, стр. 226. «Суверенитет в юридическом смысле — это способность к исключительному юридическому самоопределению в его внутренних и внешних проявлениях», — Там же, с. 61.

[19] Там же, стр. 227. «Чистая теория права» Кельзена и Вердросса отвергается как система, основанная на «неполитическом пацифизме, оторванном от реальности», «столь же бесплодным, как и неполитическая теория государства». Там же, стр. 226, 227

[20] Там же, стр. 229, 230.

[21] «Interesse und zwischenstaatliche Ordnung», Niemeyers Zeitschrift fur internationales Recht, Vol. 49, p. 62 (1934).

[22] Там же, стр. 30.

[23] Личные международные обязательства — обязательства, которые могут быть возложены на физических или юридических лиц в рамках международного права. В отличие от государственных обязательств, личные относятся к отдельным гражданам и организациям, которые должны соблюдать международные нормы и стандарты. (прим. пер.)

[24] См. также Краус, «Das zwischenstaatliche Weltbild des Nationalsozialismus,» Juristische Wochenschrift, Vol. 62, pp. 2418-2423 (1933).

[25] Там же, стр. 45, 46.

[26] Об истории доктрины самоограничения см. Wiktor Sukiennicki, La souverain. 616 des Mats en droit international moderne (Paris, 1927), p.171.

[27] Die Lehre von den Staatenverbindungen (Вена, 1882), p. 34.

[28] Die rechtliche Natur der Staatenvertrage (Вена, 1880), p. 39.

[29] L’etat moderne et son droit, I (перевод Г. Фардиса, Париж, 1911), pp. 562, 564. Гегель выразил эту же концепцию, сказав: «Отношение государств — это отношение независимых субъектов, которые устанавливают условия, но стоят выше этих условий». Grundlinien der Philosophic des Rechts, § 330.

[30] Tubingen, 1911.

[31] Там же, стр. 160.

[32] Там же, стр. 153.

[33] Vertragsrecht, договорное право, охватывает правила и нормы, регулирующие заключение, выполнение, изменение и расторжение договоров между сторонами. То есть, Кауфман считал международное право не более чем продолжением национального публичного права. (прим. пер.)

[34] Там же, стр. 179.

[35] Там же, стр. 178 и далее, 179 и далее. Критику теории власти Кауфмана см. в Leonard Nelson, Rechtswissenschaft ohne Recht (Leipzig, 1917), С. 144-189. То, что национал-социалистические юристы не довели свои предположения до логических выводов с такой же смелостью, как Кауфман, возможно, объясняется тем, что они чувствуют себя вынужденными оставаться в рамках высказываний фюрера, которые с 30 января 1933 года носят мирный характер. Сравните, например, «Mein Kampf» (12-е изд., Мюнхен, 1933), с. 438, где Гитлер говорит о мире — не «мире, поддерживаемом пальмовыми листьями слезливых, пацифистских наемных женщин-плакальщиц, а опирающемся на победоносный меч народа властителей, покоряющих мир во имя высшей культуры». См. также замечания доктора Гельмута Николаи, который указывает, что «Тиу, германский бог закона, носил меч и был в то же время богом войны. Если мы правильно понимаем древнегерманскую концепцию права, это не является непоследовательным или противоречивым». Война — это «не нарушение закона, а правовое действие». Это «законное требование, которое два народа предъявляют к жизни… Сильный имеет право [действовать] против слабого; он требует, чтобы слабый освободил для него место… Но вопрос о сильнейшем решается в честной борьбе, а судьба решает, кто победитель, кто должен стать быть победителем, если жизнь лучшего и сильнейшего не будет ограничена [внешней волей]». «В этом кроется божественная справедливость, в конце концов дарующая победу доблестному и сильному. Немец благочестиво склоняется перед волей рока, если более сильный противник побеждает его — но лишь если победитель обращается с побеждённым врагом по-рыцарски». «Die Rassengesetzliche Rechtslehre», Nationalsozialistische Bibliothek, Heft 39 (1-е изд., Мюнхен, 1932), стр. 19.

[36] См. Alfred Verdross, «Le fondement du droit international», Recueil des Cours Академии международного права, том 16, стр. 266 и далее (1927).

[37] Hans Kelsen, Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerrechts (2d ed., Tubingen, 1928), pp. 171, 172. О международном праве как «ausseres Staatsrecht», см. Philip Zorn, «Die deutschen Staatsvertrage», Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, Vol. 36, p. 1 ff. (1880); Albert Zorn, Grundziige des Volkerrechts (2d ed., Leipzig, 1903), p. 7 ff.; и недавнее возрождение доктрины Дюдвигом Шерером, Deutsches Aussensstaatsrecht (Berlin, 1933), p. 2 ff.

[38] Kraus, in Juristische Wochenschrift, Vol. 62, p. 2420 (1933); Wolgast, in Zeitschrift fur Volkerrecht, Vol. 18, p. 129 (1934); and Deutsches Recht, Vol. 4, p. 198 (1934); G. A. Walz, Zeitschrift fur Volkerrecht, Vol. 18, p. 146 (1934); and Volkerrecht und Volkerbund, Vol. 1, p. 476, (1934); and E. Tatarin-Tarnheyden, ibid., pp. 295-299.с

[39] Аналогичную попытку теоретического конструкта международного права как «координационного права» см. в Julius Hatschek, Volkerrecht als System rechtlich bedeutsamer Staatsakte (Leipzig, 1923), p. 1 ff.

[40] «Das Verhaltnis von Volkerrecht und staatlichem Recht nach nationalsozialistischer Rechtsauffassung», Zeitschriftfur Volkerrecht, Vol. 18, pp. 148-149 (1934); «Nationalsozialismus und Volkerrecht», Volkerrecht und Volkerbund, Vol. 1, pp. 476-478 (1934). Вальц более полно развил свою концепцию международного интеркорпоративного права в работе «Wesen des Volkerrechts und Kritik der Volkerrechtsleugner», в Stier-Somlo’s Handbuch des Volkerrechts, 1st Vol., 1st Dept. A, pp. 252-261.

[41] Zeitschrift fur Volkerrecht, Выпуск 18, СС. 150, 151 (1934)

[42] Равенства — прим. пер.

[43] Ibid., СС. 152, 153

[44] Сравните Кельзен, Указ. соч. стр. 187 и далее, 198, примечание 3. Вальц использует плюралистическую конструкцию только в качестве средства для определения соотношения международного права и муниципального права. В формулировке Генриха Трипеля, её главного выразителя, эта конструкция более приближена к обязательной системе международного права, превосходящей волю отдельных государств, чем любая другая довоенная немецкая теория. Если его конструкция будет сочтена противоречащей доктрине государственного суверенитета, утверждал Трипель, то «настало время приступить к еще более тщательному пересмотру этой пресловутой концепции, чем тот, который она недавно прошла в руках компетентных лиц». Volkerrecht und Landesrecht (Лейпциг, 1899), стр. 76, примечание. Вальц, очевидно, не разделяет этот вывод, и, фактически, его мнение относительно обязательств, налагаемых статьей IV Веймарской конституции, косвенно отвергает его.

[45] См. Sukiennicki, op. cit., p. 129. Герберт Краус подчеркивал, что принципы национал-социализма вытекают из «универсальных, трансцендентных идей и идеалов», т.е. из естественного права, в Juristische Wochenschrift, Vol. 62, pp. 2418-2419 (1933).

[46] См. также Bruns, «Rechtsgemeinschaft oder Herrschaftsgemeinschaft?», Volkerrecht und Volkerbund, Vol. 1, pp. 14, 17 (1934), и Hans K. E. L. Keller, «Volkerrecht von Morgen», Zeitschrift filr Volkerrecht, Vol. 17, стр. 342-372 (1933).

[47] «Zum Problem der Staatengleichheit im Volkerrecht,» Zeitschrift fur auslandisches ojfentliches Recht und Volkerrecht, Vol. 4, p. 485 (1934).

[48] Фактически, в действительности — прим. пер.

[49] См. также Bilfinger, «Zur Lage des volkerrechtlichen Staatsbegriffs,» Volkerrecht und Volkerbund, Vol. 1, pp. 408-413 (1934), и «Vertrag und Diktat», Deutsche Juristen-Zeitung, Vol. 39, pp. 881-884 (1934).

[50] Предвосхищение основания — риторический и логический термин; допущение в качестве основы доказательства положения, которое само, в свою очередь, нуждается в доказывании.

[51] См. Кельзен, указ. соч. стр. 216; и Нельсон, указ. соч. стр. 78.

[52] The Law of Nations (Oxford, 1928), стр. 62, 64.

[53] См. Josef L. Kunz, «The ‘Vienna School’ and International Law,» New York University Law Quarterly Review, Vol. 11, pp. 399 400 (1934); Verdross, op. cit., pp. 314-315; и Lauterpacht, op. cit., pp. 95-96.

[54] См. L. Preuss, «La theorie raciale et la doctrine politique du National-Sociaiisme», Revue ginirale de droit international public, Vol. 41, pp. 661-674 (1934), и «Germanic Law versus Roman Law in National Socialist Legal Theory», Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol. 16, pp. 268-280 (1934), а также цитируемая там литература.

[55] Цитируемая работа, прежде всего стр. 44-45. Взгляды Николаи на расовую основу международного права, которые в значительной степени соответствуют описанным ниже, приняты и более подробно изложены Гюнтером Краазом, «NationalsozialistischeVolkerrechtsdenken», Reichsverwallungsblatt und Preussisches Verwaltungsblatt, Vol. 55, pp. 9-11 (1934); Вольгастом, в Zeitschrift fur Volkerrecht, Vol. 18, p. 130 ff. (1934); Вальцем, там же, p. 146 ff.; Riihland, ibid., p. 134 ff.; Kraus, Juristische Wochenschrift, Vol. 62, p. 2420 (1933); Dr. Bumiller, «Die nationalsozialistische Rechtsidee und das Problem des Volkerrechts», Deutsches Recht, Vol. 4, pp. 201-206 (1934); и Heinrich Richter, «Volkerrecht», ibid., pp. 206-208.

[56] Согласно национал-социалистической концепции, государство не источник права, а творение права; это «форма существования естественного духовного единства, которое мы называем Volk». Julius Binder, «Der deutsche Volksstaat»? Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart, No. 110 (Tubingen, 1934), p. 21. См. также Ernst Rudolf Huber, «Die deutsche Staatswissenschaft», Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, Vol. 95, p. 31 ff. (1934), и Hermann Goring, «Rechtssicherheit als Grundlage der Volksgemeinschaft», Volkischer Beobachter, Nov. 14, 1934.

[57] Кёлльройттер определяет «Volk» как «биологическую единицу жизни, как природное сообщество, для которого кровь и почва являются составными элементами». Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsozialismus (Berlin-Charlottenburg, 1935), p. 11.

[58] Рихтер, указ. соч., стр. 207-208. «Тем самым не утверждается, — утверждает доктор Рихтер, — что фундаментальные моральные идеи немецкого народа также должны рассматриваться как обязательные для так называемого «международного сообщества»». «В наши обязанности никогда не должно входить и не будет входить преобразование на примере немецких правовых понятий негритянской республики Либерии, или Абиссинии, или Красной России, чтобы построить подлинное общество наций универсального характера». Немецкая честь, продолжает он, требует соблюдения принципа pacta sunt servanda: договоры, заключенные на законных основаниях, должны добросовестно выполняться; однако немецкий народ никогда не соглашался на Версальский договор; его предполагаемые агенты, подписавшие его, были falsi procurators (лжепредставители — прим. пер). Николаи приходит к такому же выводу относительно действий «ноябрьских предателей» и «антинационального» законодательства и договоров Веймарской республики. Соч. цит. по, стр. 50 и далее.

[59] Национал-социалистическая Германия, как утверждается, не может по этой причине заключать общие соглашения; ее международно-правовые отношения должны регулироваться двусторонними пактами. См. Ruhland, op. cit., p. 135 ff., и Heinrich Rogge, «Das Prinzip der ‘unmittelbaren Verstandigung'», Volkerrecht und Volkerbund, Vol. 2, pp. 24-29 (1935).

[60] Rechtsgefühl — чувство права (прим. пер.)

[61] Расовые теоретики, очевидно, находятся в растерянности, пытаясь объяснить необычайное отсутствие признания национал-социализма — по определению, чистейшего выражения германского духа — со стороны нордических скандинавов. Крааз признает некоторое разочарование по поводу шокирующих нарушений расовой солидарности, а значит и международного права, которые происходят среди германских народов, примером чему служит захват британцами датского флота в 1807 году. Он предполагает, что это может быть связано с тем, что вовлеченные народы являются расово смешанными. Op. cit., p. 10.

[62] В таком реорганизованном международном сообществе численность немецкого народа и, соответственно, немецкого государства составит никак не менее восьмидесяти миллионов человек. Его можно было бы еще увеличить путем создания германского государства.

[63] Walz, Zeitschriftfiir Volkerrecht, Vol. 18, p. 147 ff. (1934); а также Генрих Рогге, «Das Prinzip der unmittelbaren Verstandigung in Friedenspolitik und VoIkerrecht”, Hochschule und Ausland, Vol. 13, p. 19 (1935); и Ruhland, op. cit., p. 135

[64] Шмидт и Грабовский, указ. соч. стр. 201. См. также речь доктора Пауля Йозефа Геббельса перед Польским культурным союзом, 13 июня 1934 года. Europaische Revue, Vol. 10, p. 415 (1934). Национал-социалистическое правительство не признает, что его деятельность в Австрии представляет собой вмешательство в дела иностранного государства. См. L. Preuss, «International Responsibility for Hostile Propaganda Against Foreign States», American Journal of International Law, Vol. 28, p. 664 ff. (1934).

[65] Ср. следующее утверждение о «качественном» и «количественном» большинстве, основанное на расовой теории в применении к вопросу о национальных меньшинствах: «При решении вопроса о государственном статусе определенной территории важно не количество людей, проживающих на этой территории, а их качество, подлежащее рассмотрению. Предположим, что миллион нищих мужчин живут на территории, занимающейся охотой и примитивным сельским хозяйством; теперь сто тысяч человек, стоящих на более высоком уровне культуры, приходят сюда, захватывают эту землю и создают для первоначальных жителей новые условия жизни. Кто был бы настолько несправедлив, чтобы отдать эту землю миллиону исконных обитателей? Здесь раскрываются обратные результаты, к которым может привести либеральная идея равенства». Курт Леман, «Национал-социализм и разумная политика», Deutsches Recht, Том 4, стр. 210 (1934).

[66] Факты говорят за себя (лат).

[67] H. Дж. Ласки, Государство в теории и на практике (Нью-Йорк, 1935), стр. 195.

ИСТОЧНИК: Smart Power Journal https://smartpowerjournal.ru/preuss/