На днях решил отредактировать и дополнить обзор имеющихся у меня книг Издательства «Знание», в том числе тех, к публикации которых я причастен в качестве его директора. С некоторыми из них, кстати, можно ознакомиться, не покидая сайт «Новых Знаний» в разделе «Книги».

Александр ЕВЛАХОВ, главный редактор

Был у меня когда то соблазн создать «книжную полку», а, исходя из количества книг, скорее «стеллаж» вышедшего под брендом «Издательство «Знание». Однако довольно быстро я убедился , что такая затея практически неосуществима.

Дело в том, что первое издательство «Знание» в форме товарищества было создано в Петербурге еще в 1898 году. В 1901 году его главой стал А. М. Горький и оно превратилось в крупнейшее издательство, ежемесячно издающее около 20 книг количеством свыше 200 тысяч экземпляров. Отдельными изданиями с невиданными тиражами здесь выходят сочинения не только Горького, но также Бунина, Леонида Андреева, Куприна, Серафимовича, Скитальца и других. Причем авторы получали в «Знании» гонорары не сопоставимые ни с одним другим издательством.

В своем нынешнем виде Издательство «Знание» было учреждено Всесоюзным обществом «Знание» в 1951 году и, таким образом, его современная история в следующем году отметит свое 75-летие. В системе Госкомиздата СССР издательство входило в главную редакцию общественно-политической литературы и в 1980-х годах ежегодно выпускало около 600 книг и брошюр. Издавались периодические издания – журналы «Наука и жизнь», «Знание – сила», «Химия и жизнь», «Наука и религия», а также выпускавшийся до 2021 года и прекративший свое существование вследствие банкротства подписного агентства «Роспечать» журналы «Сделай Сам» и «Знак вопроса».

В стенах Издательства родилась и газета «Аргументы и факты», которая в 1990 году вошла в книгу рекордов Гиннеса за самый большой тираж в истории человечества – 33 441 100 экземпляров

И хотя в этом книжном потоке немало макулатуры, я выделил бы два издания необычайно интересных.

Во- первых, продукт уже постсоветского периода «Исторический лексикон» XVII и XVIII век —фундаментальный энциклопедический двухтомник, выпущенный в 1997 и в 1998 годах и раскрывающий историю человечества в лицах.( оба эти тома изображены в начале «колонки»). Они не случайно в те годы были рекомендованы Министерством образования РФ в качестве дополнительного учебного пособия: все размещённые там статьи блестяще написаны, сочетая историческую достоверность, юмор коротких историй с отсутствием псевдопатриотических заклинаний. Получилось так, что первым вышел том, посвященный XVIII веку, и именно он в 1997 году получил награду на международной книжной выставке в Гамбурге. Предполагалось выпустить еще десять томов такого же формата и оформления, в том числе два тома, посвященные России, однако на этот издательский проект не удалось раздобыть средства.

Также заслуживает внимания Международный ежегодник «Наука и человечество». Он был создан в 1962 году, как было отмечено в его последнем выпуске 1997 года, в благодатную для популяризации знаний пору. Космос, атом, ДНК- все привлекало и завораживало. Все это только начиналось или разворачивалось — завоевание космоса, атомная энергетика, код наследственности — и открывало новые горизонты, и сулило новые возможности. Интерес к науке был огромный, поэтому появление такого солидного и вместе с тем общедоступного издания, выходящего под эгидой Академии наук, Общества «Знание» и ЮНЕСКО стало событием.

K тому же хрущевская оттепель располагала к укреплению контактов с другими странами. Поэтому с самого начала было решено сделать ежегодник международным, чтобы в нем публиковались не только советские авторы, но и их зарубежные коллеги. При этом ученые крупнейшие: гордость мировой науки. Основой издания был принцип: наука не имеет границ и ее достижения принадлежат всему миру, а не какой-либо отдельно взятой стране. За 35 лет на страницах ежегодника выступило более тысячи известных ученых и талантливых молодых исследователей, среди которых более 40 нобелевских лауреатов.

В их числе гость последнего выпуска ежегодника 1997 года- французский генетик Франсуа Жакоб, с которым встретился российский генетик Валентин Рыбчин, приглашенный им в Париж. Материал, который был опубликован в ежегоднике «Наука и человечество» занимает 10 большеформатных страниц , и я предлагаю вам лишь небольшой его фрагмент.

Мэтр Франсуа

В программе трехдневного симпозиума «Регуляция и мастерство регуляции. В честь Франсya Жакоба» (Regulation and tinkring. A tribute to Francois Jаcob) значились имена известных ученых из разных стран. Но больше всего волновала предстоящая встреча с Мэтром. Так называли Жакоба еще в 60-е годы сотрудники его лаборатории, когда хотели подчеркнуть почтительное к нему отношение. A среди своих он был просто «Франсуа». Его трудный путь к научной карьере пролег через войну и серьезное ранение, но сами шаги в науке были стремительными.

В.РЫБЧИН. Уже многие годы я читаю курс генетики и лет десять тому назад заметил: когда рассказываешь о механизме регуляции активности генов, предложенном Жакобом и Моно, студенты воспринимают эти имена так же, как имена Пастера, Эйнштейна и других выдающихся ученых, которых уже нет с нами. Как Вы чувствуете себя в роли живого классика?

Ф.ЖАКОБ. Не надо меня рассматривать как ископаемое. Я всегда интересовался больше будущим, чем прошлым. В частности, я хотел бы знать, как включаются и выключаются регуляторные цепи в клетках высших организмов, особенно при эмбриональном развитии.

В.Р. Я вспоминаю, что в период до 1965 г. авторитет будущих лауреатов Нобелевской премии был выше за границей, чем во Франции. У Вас было 2—3 комнаты на знаменитом «чердаке» старого здания Института Пастера, оборудованных довольно скромно. Теперь же функционирует целый корпус молекулярной биологии.

Ф.Ж. В тот период группа молекулярных биологов и генетиков в Пастеровском институте была довольно небольшой- человек 20—25. Все знали друг друга и должным образом оценивали. Можно даже сказать, что все исследователи работали более или менее вместе и посещали одни и те же семинары. Со временем, —конечно, группы трансформировались, разрослись и разошлись по разным направлениям.

В.Р. После получения Нобелевской премии у Вас имелись шансы остаться по-прежнему на ведущих позициях в области генетики прокариот. Однако Вы предпочли сменить тематику: с генетики бактерий на генетику животных клеток. Почему?

Ф.Ж. Я не хотел тратить всю свою жизнь на изучение пола y бактерий. Что меня в первую очередь интересовало, так это регуляция активности генов при развитии эмбриона. Некоторое время в 1969—1971 гг. я колебался, что предпочесть: нематоду, дрозофилу или мышь. В конце концов я выбрал мышь, так как в Институте Пастера это лучше сочеталось с исследованиями по бактериологии, иммунологии, вирусологии и т.д.

В.Р. Вы были в Москве в 1961 г. и посетили Институт атомной энергии, где в то время находилась лаборатория С.И.Алиханяна. Там почти секретно занимались бактериальной генетикой. Молодые исследователи были взволнованы встречей с Вами. Двое из них, Прозоров и Миндлин, перевели в 1962 г. на русский язык Вашу книгу с Вольманом «Пол и генетика бактерий». Она была встречена с энтузиазмом как знак добрых перемен по отношению к генетике у нас в стране. Так что Ваше имя исторически связано с этими переменами. Знаете ли Вы, что это была первая книга по генетике после долгого периода лысенковщины?

Ф.Ж. Я очень хорошо помню мое посещение Москвы летом 1961 г. во время работы Биохимического конгресса. Наша книга с Вольманом тогда была в процессе перевода. Но я узнаю только из Вашего вопроса, что эта книга была первой книгой по генетике после «периода Лысенко».

В.Р. В 1972 г. вас пригласили посетить научные и вузовские центры Москвы и Ленинграда. На заранее объявленную вашу лекцию в Ленинградском политехническом институте собралось много слушателей, но ее пришлось отменить. Днем раньше мы с профессором Бреслером отправились на встречу в аэропорт, но самолет из Парижа прибыл без вас. Все необходимые формальности по приглашению с нашей стороны были выполнены, положительное решение было получено, но визит все же не состоялся. Что же произошло, по Вашему мнению?

Ф.Ж. Я до сих пор не понимаю… Тогда мне объяснили, что в день моего приезда в Ленинград туда же должен был прилететь президент Никсон. Поэтому полиция отменила все визы на этот день!

В.Р. Но пассажиров, прилетевших с парижским самолетом, было довольно много. Мне кажется, что на самом деле причиной явилась ваша просьба ко мне организовать встречу с Жоресом Медведевым.

Ф.Ж. Я это слышу впервые. Значит, я не проявил достаточной предосторожности, когда излагал вам свою просьбу. Мне жаль, что я не смог приехать в Ленинград, но последствия, кажется, отразились в первую очередь на вас. И я об этом очень сожалею.

В.Р. Вся Ваша научная карьера связана с Институтом Пастера, и, конечно, он сыграл важную роль в вашей жизни. Очевидно также, что принесли ему славу вы и другие лаурeаты Нобелевской премии, которые здесь работали. Возглавляет ли по-прежнему Пастеровский институт исследования по биологии и молекулярной генетике во Франции?

Ф.Ж. Большим преимуществом Института Пастера было и является то, что он существует на частные фонды. Поэтому он более гибок в своих действиях. чем государственные организации, такие, как университеты или Национальный Центр научных исследований. Наш институт мог и ныне может приглашать людей, которые не имеют классического образования, таких как я, например. И не случайно, что во Франции именно в Пастеровском институте смогла зародиться и развиться молекулярная биология. Не случайно, что именно в Пастеровском институте был выделен вирус СПИДа.

Я был очень взволнован этим симпозиумом. Мои бывшие коллеги и ученики приехали, чтобы рассказать, в каком состоянии находятся работы, многие из которых были начаты в моей-лаборатории. Всегда трудно сказать, какое событие является самым важным в жизни. Я думаю, что это было ранение во время войны осколками гранаты. Но я остался жив и как бы родился заново. Именно из-за ранения я должен был оставить мысль сделаться хирургом и, попробовав себя во многих занятиях, в конце концов стал биологом в Институте Пастера. Конечно, есть много вещей, которые я хотел, но не смог сделать. Например, стать хирургом.

В.Р. Что бы вы хотели пожелать молодым людям, решившим посвятить свою жизнь Науке Такой вопрос был задан когда-то академику Павлову, тоже Нобелевскому лауреату.

Ф.Ж. Молодых, которые сейчас приступают к исследованиям, ожидают волнующие времена, так как наука и технология находятся на подъеме. Но им нужно внимательно следить за использованием и применением результатов своих исследований. Слишком часто они поворачиваются политиками и военными к неприемлемым целям. Нужно изучать строение материи, но это не обязывает ни в коей мере делать атомные бомбы или плохо сконструированные ядерные реакторы. В задачу ученых входит объяснять, что они делают и как нужно использовать приобретенные знания. Они обязаны говорить правду, всю правду и только правду.

Валентин Рыбчин, доктор биологических наук, профессор

.

Издательство «Знание» я возглавил через полтора десятилетия после того, как вышли и этот последний том ежегодника «Наука и человечество», и энциклопедический двухтомник «Исторический лексикон».

Сфера науки оставалась в центре нашего внимания. И за это время были изданы такие книги как «Метрологическая реформа Д.И.Менделеева»

А также фундаментальный труд ученых по теме «Искусственный интеллект в ведущих странах мира»

С многими из книг, издававшимися под моим руководством, связаны разные истории. Вот, к примеру, книга культуролога Игоря Яковенко «Мир через призму культуры». Она долго готовилась. А когда в 2013 году оказалась в печати, выяснилось, что появились новые требования к издательской продукции (тогда они еще не приобрели современного размаха) и благодаря наличию в этой книге главы о ненормативном анекдоте на её обложке должен стоять знак «18+».

Или еще одна его книга «Россия и модернизация», вышедшая за четыре года до издания глобального труда этого автора «Познание России. Цивилизационный анализ». Опять же «история с обложкой», но по иной причине. Рассматривая проблему отечественной модернизации, использования ненормативной лексики автор удачно избежал. Тем не менее, из содержания написанного было ясно, что в оценке Игоря Григорьевича с модернизацией и её перспективами в нашей стране дело обстоит как бы не очень. Он пишет: «Под видом модернизации продвигается регресс и возврат к традиционным сценариям: традиционные- имперские формы государственности; традиционные стратегические цели- мировое господство, традиционное противостояние Западу. Один народ, одна партия, одна вера и т.д.» В результате около десятка предлагавшихся вариантов обложки были отметены, а ясности что все же на ней размещать не прибавилось. В итоге обратились к классике, и ее украсила репродукция знаменитой картины Иеронима Босха «Извлечение камня глупости» (1475- 1480 гг.), так поразившая меня когда- то в музее Прадо.

Очень горжусь я и изданными у нас книгами такого культуролога, как Андрей Пелипенко. О его творчестве и, вероятно, главных книгах его жизни «Глобальный кризис и судьбы Запада» и «Контрэволюция» можно также прочитать на главной странице «Новых Знаний» в разделе «Чем актуален наш автор А.А.Пелипенко?» .

Еще «история с обложкой», касающаяся книги, изданием которой было также невероятно интересно заниматься. Это книга «Понимая девяностые», которая, как было сказано в аннотации «не только писалась, но и «складывалась» из наиболее интересных выступлений на Международной конференции, посвященной 80-летию Первого Президента России Б.Н.Ельцина». Ее содержание, состоящее из таких разделов, как «Конструируя новое государство» и «Создавая новую экономику», «Утверждая свободу» и «Становясь понятными другим», в отношении обложки при обилии иллюстративного материала также породило споры. Они сохранились и после выхода книги с изображением на переплете экскаваторных работ на фоне кремлевских зданий. К слову сказать, к открытию в Екатеринбурге десять лет назад Ельцин Центра именно эта книга с той же обложкой была переиздана…

Невозможно обойти стороной и художественную литературу. Причем, не 35 томов серии «Новая библиотека русской классики- обязательный экземпляр», благодаря поддержке Фонда «Президентский центр Б.Н.Ельцина» пополнившие библиотеки страны, а единственный том зарубежного классика Джорджа Оруэлла. Почему? Ответ прост: объединенные в единый изданный нами сборник «Наперекор порядку вещей…» документальные книги писателя, сказавшего как-то: «Быть честным и остаться в живых- это почти невозможно…», ранее в нашей стране не публиковались.

История появления этой книги такова. Однажды ко мне зашёл мой давний товарищ Вячеслав Недошивин— лучший знаток мест, связанных с поэтами «серебряного века, в Москве, Петербурге и Париже и один из ведущих оруэлловедов, защитивший в 1985 году о нём и его творчестве кандидатскую диссертацию. Он сказал, что другой знаток творчества писателя- живущая в Петербурге Вера Домитеева, как раз занята переводом, как она выразилась, «четырех хроник честной автобиографии». Я отправился в город первой половины моей жизни, и мы с ней договорились, что перевод будет ей передан в издательство «Знание».

Больше трех других меня поразила написанная Оруэллом книга «Памяти Каталонии», которую издатель в Англии отказался печатать и до прочтения которой я (только тогда осознав это) крайне примитивно представлял себе гражданскую войну 1936г в Испании едва ли не единственная война ради «смысла жизни» и за «человеческое достоинство». Сам Оруэлл на вопрос за что дрался, ответит: «За всеобщую порядочность…» Об этом и многом другом можно прочитать в написанной год назад моей колонке главного редактора «Оруэлл: превратности судьбы и русский след»

Еще одна книга, издавать которую было для меня удовольствием.. Это книга Григория Файмана «Неформат» объединившая три его произведения. Первое- «Дневник доктора Борменталя»- авторское расследование «игр» молодой советской власти с Ильей Ивановым, ученым- биологом, одержимым идеей скрестить человека и обезьяну. Второе — «Miserable»(что в переводе с французского означает не только «несчастный», но также и «негодяй»- пьеса о тайном изучении по поручению Николая I его главными жандармами А. Бенкендорфом и В. Дубельтом творческого наследия и поступков А.С. Пушкина, предпринятом после смерти поэта в ночь с 14 на 15 марта 1837 года. И, наконец, «Кинороман Михаила Булгакова»- о перипетиях, связанных с написанием сценария к фильму «Мертвые души». Автор книги, по воле случая родившийся 27 апреля 1939 года, в день, когда Михаил Булгаков впервые прочитал друзьям свой новый роман «Матер и Маргарита», — историк театра и литературы. Значимый пласт жизни Григория Самуиловича- творческое сотрудничество с Юрием Петровичем Любимовым в театре на Таганке. Именно в эти годы главным делом его жизни становится творчество М.А. Булгакова.

Книга «Неформат», о которой идет речь, увидела свет в конце 2013 года. Общество «Знание» России, бывшее тогда учредителем нашего Издательства, стало организатором конкурсов на получение НКО президентских грантов и в силу этого обстоятельства оказалось под особым контролем кураторов из Администрации Президента, Трудно понять почему, но после изучения всего изданного нами, наибольшее неудовольствие у чиновников вызвал именно этот сборник Григория Файмана.

Возможно это объяснение автором неудачи со сценарием фильма «Мёртвые души», написанного М.А. Булгаковым в 1934 году тем, что в его интерпретации гоголевские герои у любого из наших современников не оставляли сомнения в том, что «фильм про нас».

Или слова шефа жандармов генерала Бенкендорфа в пьесе «Miserable» о том, что «Пушкин был и великий поэт и великий либерал, то есть ненавистник всякой власти…»

Хотя может быть все намного проще: сочиненное Файманом — литература понятная любому читателю в отличие от написанного учеными -культурологами А. Пелипенко или И. Яковенко.

Следует к этому добавить и существенный объем выпущенной Издательством «Знание» научно-технической литературы, в том числе военно-технической направленности.

Завершая «инвентаризационный» процесс, хотел бы выделить особо две книги.

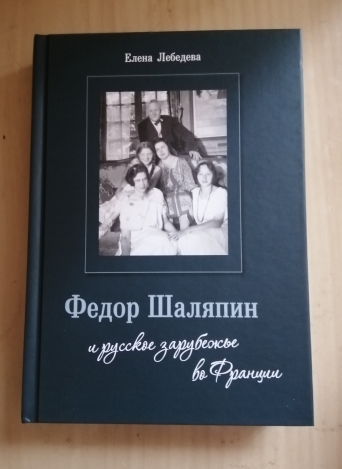

Первая из них — вышедшая в начале нынешнего года книга журналиста и родственницы великого певца, 150-летие со дня рождения которого не так давно отмечалось, «Федор Шаляпин и русское зарубежье во Франции». В ней автором размещено более 150 фотографий, которые и являются основой книги.

И, наконец, это автобиографическая книга талантливого фотожурналиста Аркадия Колыбалова «Поперек света». С ним мы познакомились в самом начале 90-х, когда он пришел работать к нам в еженедельную газету «Россия». Позднее, с 1996 года он стал работать в аэрокосмическом журнале входившем в состав нашего Издательского дома «Passport International».

И именно оттуда, будучи уже в 50-летнем возрасте решил отправиться в кругосветное путешествие. Которому впоследствии и посвятил эту книгу.