Первая женщина-министр в мировой истории, идеологиня марксистского феминизма и сторонница механизации домашнего труда, Александра Коллонтай стояла у истоков советской власти, но уже в 1922 году была вынуждена удалиться в почетную ссылку на дипломатическую службу. А какой была ее молодость? Рассказывает Ирина Меркулова.

Накануне

1860 год. 12 лет до рождения валькирии русской революции, женщины-наркома и проповедницы новой половой морали Александры Коллонтай. В Москве хоронят декабриста Сергея Трубецкого. Пожалуй, именно с этого момента в России складывается традиция похоронного обряда как средства политической манифестации: теперь на похоронах можно встретиться с единомышленниками, выразить свое несогласие с властью.

К 1880-м годам эта традиция станет настолько популярной, что на похороны Федора Достоевского (1881), Ивана Тургенева (1883), Михаила Салтыкова-Щедрина (1889) будут выходить десятки тысяч людей: они будут нести венки с надписями, одни — петь «Святый Боже» и «Вечная память», другие — «Марсельезу», народовольцы в толпе — раздавать прокламации, а коллеги-литераторы — говорить на поминках антиправительственные речи.

Конечно, этому способствовала слава декабристов и сложившаяся в XIX веке культура групповой оппозиции власти. Во многих семьях хранили дагерротипы с первыми в русской истории идейными оппозиционерами, их идеи — равенство для всех сословий, отмена крепостничества, введение конституции, повышение уровня грамотности среди низших сословий — разделяли многие представители дворянства, а в стране в период правления Николая I копилось недовольство из-за проигранной Крымской войны и помешательства Николая I на цензуре.

Мезальянс

В 1870 году у Александры Александровны Масалиной-Мравинской трое детей и за плечами пятнадцать лет брака не по большой любви. В юности предложение ей делал молодой гвардейский офицер Михаил Алексеевич Домонтович, но отец Александры, торговец лесом и сын обычного финского крестьянина, был категорически против такого мезальянса и отдал дочь за инженера Константина Мравинского. В конце 1860-х Александра и Михаил случайно встретились на общественном балу — и поняли, что любят друг друга. В ожидании развода Масалина-Мравинская жила вместе с детьми в поместье своего отца в финской Куузе. В новом браке родилась единственная дочь — Александра Домонтович, будущая Коллонтай.

Михаил Домонтович, помещик из Чернигова и офицер, дослужившийся к началу XX века до высшего чина царской армии, генерала от инфантерии, сделал карьеру благодаря Русско-турецкой войне. Формально названная «войной за освобождение славян», она стала главным образом войной за чины и награды. В дворянских домах Александра II почитали как великого освободителя православных болгар, турок описывали как жестоких и бесчеловечных, называли их башибузуками, рассказывали, что они режут младенцев, что для них нет ничего святого. Дети слушали и верили. Маленькая Саша спрашивала у своей няни-англичанки миссис Годжон: «Почему турки убивают маленьких детей и мучают болгар?» Миссис Годжон терпеливо отвечала:

«Русские лучше бы смотрели, что делается в их собственной стране. Русский народ угнетен не меньше болгарского своими собственными тиранами».

Пресса и власть создавали у масс ощущение того, что происходящая война есть война священная, война за освобождение братьев-славян от турецкого ига. В каждой семье кто-то воевал. Дом семьи Домонтович застыл в атмосфере напряженного ожидания вестей от отца. Мать Шуры постоянно ждала телеграмм и читала газету «Новое время».

Сложно описать в одном абзаце многолетний конфликт болгар и турок. В прессе второй половины XIX века русских представляли «защитниками братского славянского населения» и «освободителями болгаров от турецкого ига», под которое они попали «грехов своих ради». Документальные свидетельства показывают, как через деревни проходили то русско-румынские войска, то их противники турки, всякий раз разоряя крестьянские дома, забирая припасы и заготовки на зиму, насилуя женщин.

Озлобленные жители к концу 1870-х никому не доверяли и едва ли воспринимали очередное войско как однозначных освободителей.

Отец Коллонтай, генерал Домонтович, был ставленником русского императора на пост министра внутренних дел Болгарии, тогда нестабильного государства, настроения внутри которого варьировались от националистских до пророссийских, с одной стороны, и от антироссийских до антитурецких — с другой. Сам Домонтович, как следует из его эпистолярного наследия и заметок о нем в прессе тех лет, был противником «привлечения на правительственную службу иностранцев с громадными окладами и с широкими правами и привилегиями» и в своей работе использовал как образец финскую конституцию.

Шестилетняя Шура с матерью и гувернанткой мисс Годжон с военным эскортом под руководством главнокомандующего Тотлебена перебрались через Балканские горы. Кое-где шли бои между болгарскими партизанами и турками, официально же война считалась оконченной. На год приютом семьи стал двухэтажный дом с садом и видом на гору Витоша. Там генерал Домонтович разрабатывает проект болгарской демократической конституции, против которого выступает консерватор Константин Стоилов, в 1879 году член Тырновского народного собрания.

В Софии Шура нашла первую подругу — Зою, дочь члена военного суда Шадурского. В воспоминаниях Коллонтай описан их с Зоей разговор, обеим было по семь лет:

«Я уважала Зою за ее большие знания. Качаясь на самодельных качелях, я решила спросить Зою, что такое „конституция“. Зоя ответила без запинки:

— Конституция — это такая синяя тетрадь, она лежит на столе у моего папы, и в ней записаны все правила, как болгары должны жить, чтобы стать свободными и быть счастливыми. Папа мне все это объяснял. Турки уничтожили все болгарские законы, но русские вернули эти законы болгарам, и теперь на Народном собрании синюю тетрадь русские подарят болгарам, и Народное собрание будет жить так, как написано в конституции, и все будут слушаться правил, какие там записаны.

Я не очень верила, что все будут слушаться правил, записанных в синей тетрадке. Я помнила критику Словейко, но Зоя уверяла, что правила и законы — это одно и то же. Зоя говорила: „В синей тетрадке они очень хорошие“, — так сказал ей папа…»

Секретарем Домонтовича был болгарин Словейко. Турки повесили его отца, заподозрив в шпионаже, теперь Словейко работал на Домонтовича над проектом либеральной конституции для обсуждения в Народном собрании. Проект курировался из Петербурга и провалился, Домонтовича не назначили военным министром Болгарии и заподозрили в участии в Каравеловском заговоре. Словейко обвинили в том же и расстреляли.

В апреле 1879 года была принята сильно измененная в консервативную сторону Тырновская конституция.

Домонтович с семьей спешно покидает Болгарию и едет в Петербург, куда его отозвало царское правительство, — на обычном пассажирском пароходе, а не на военном, на котором они приехали в Болгарию годом ранее. Отец Шуры впал в немилость, некоторое время в семье царила атмосфера напряжения. Сводных сестер Шуры, Адель и Женю, временно отправили к их отцу, инженеру Константину Мравинскому, деньги кончались. Позднее отцу вернут прежние привилегии и назначат в Генеральный штаб. Семья переезжает в квартиру на Екатерининском канале. Неуверенность в положении отца заставит Александру Масалину-Домонтович требовать от девочек получения образования: пусть у каждой будет аттестат на случай неожиданных перемен.

Соучастие

Когда Александре было девять лет, Петербург потрясло убийство Александра II, но еще в большей степени — последовавшая за ним казнь.

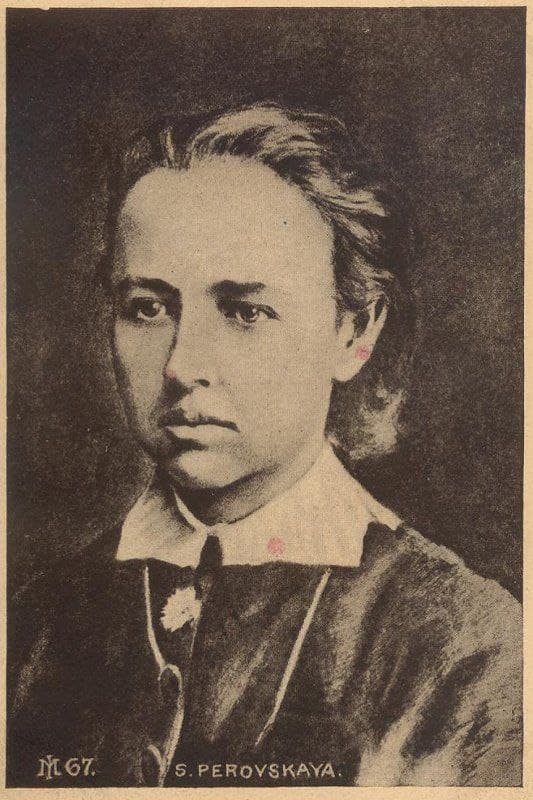

Если в массах больше симпатизировали царю, то в семье Домонтович — судимым народовольцам. Впервые в истории России на виселицу взошла женщина — Софья Перовская.

Первый муж Александры Масалиной, Константин Мравинский, был обвинен в халатности и соучастии в покушении на императора. Мравинский служил техником, строил и обслуживал в Петербурге канализационные системы. В лавке, которая была арендована «супругами Кобозевыми» (на самом деле народовольцами Анной Якимовой-Диковской и Юрием Богдановичем) якобы для торговли сыром, дела шли из рук вон плохо, пара революционеров не смогла убедительно сыграть роль торговцев и навлекла на себя подозрения.

По распоряжению начальника полиции 28 февраля 1881 года лавку осмотрел техник Мравинский, притворившись, в свою очередь, что это лишь плановый техосмотр в санитарных целях. В его обязанности не входил обыск, тем не менее, когда взрыв всё-таки произошел, Мравинского сочли соучастником покушения, поскольку он не решился оторвать деревянную обшивку от стены лавки и не обнаружил скрытый за ней подкоп, как не заподозрил ничего в нехарактерной влажности внутри помещения и в запахе сырости.

Александра Масалина-Домонтович просит мужа заступиться за Константина Мравинского, в результате чего Мравинского не казнят, а лишают имущества и выдворяют в Сибирь. А сослуживцы Домонтовича запомнят его сочувствие «к народовольцу».

Дочери от брака с Константином Мравинским, Адель и Женя, запомнят период гонений на отца. Впоследствии Адель выйдет замуж за состоятельного офицера на 40 лет старшее ее, двоюродного брата Михаила Домонтовича, фактически за двоюродного дядю Александры Коллонтай, и ее единственную из сестер будет отличать любовь к стабильному покою и буржуазному комфорту.

В воспоминаниях Коллонтай так напишет о браке Адели Мравинской и Алексея Домонтовича:

«Это был умный культурный человек с либеральными взглядами, активный участник освобождения крестьян, но, конечно, это был брак по рассудку, а не по любви. Он увлекался французской философией XVIII века, но никогда не говорил о социальных вопросах наших дней. Как истый либерал, он проповедовал свободу торговли и считал, что этим разрешаются все социальные проблемы в России. Некрасивый и плешивый. А Адели было всего двадцать лет, в полном расцвете молодости и здоровья. Но ей так хотелось быть уверенной, что ее положение прочно. Она не могла забыть бойкота, каким окружена была наша семья после суда над ее отцом… Моя мать покровительствовала этому браку. Обе ее дочери были бесприданницы. Свадьба была пышная, и Адель казалась счастливой. Была ли она в самом деле счастлива?»

1 марта 1881 года

1 марта 1881 года в квартиру на Екатерининском канале приехала двоюродная сестра генерала Домонтовича. Со слезами на глазах она рассказала о взрыве, который услышала, находясь в продуктовой лавке. Тогда еще не было известно, что царь скончался от ран, полученных от взрыва второй бомбы, кинутой ему под ноги польским дворянином, бывшим студентом Петербургского технологического института Игнатием Гриневицким.

Вот как это убийство характеризовалось в документированном заседании особого правительствующего сената для суждения дел о государственных преступлениях:

«В третьем часу дня, ныне в Бозе почивший Государь Император выехал в карете, в сопровождении обычного конвоя, из Михайловского дворца по Инженерной улице, по выезде из которой карета повернула направо, по набережной Екатерининского канала, направляясь к Театральному мосту. Позади быстро следовавшей кареты Государя Императора, на расстоянии не более 2 саженей от нее, ехал в санях полицмейстер полковник Дворжицкий, а за ним капитан Кох и ротмистр Кулебякин. На расстоянии саженей 50-ти от угла Инженерной улицы, в два с половиной часа пополудни, под каретою раздался страшный взрыв, распространившийся как бы веером. Выскочив из саней и в то же мгновение заметив, что на панели, со стороны канала, солдаты схватили какого-то человека, полковник Дворжицкий бросился к императорской карете, отворил дверцы и, встретив выходившего из кареты невредимым Государя Императора, доложил Его Величеству, что преступник задержан. По приказанию Государя, свидетель проводил Его по тротуару канала к тому месту, где находился уже окруженный толпою народа задержанный человек, оказавшийся впоследствии Тихвинским мещанином Николаем Рысаковым. Стоявший на тротуаре подпоручик Рудыковский, не узнав сразу Его Величество, спросил: «Что с Государем?» на что Государь Император, оглянувшись и не доходя шагов десяти до Рысакова, изволил сказать: «Слава Богу, Я уцелел, но вот…» указывая при этом на лежавшего около кареты раненого казака и тут же кричавшего от боли раненого мальчика. Услышав слова Государя, Рысаков сказал: «Еще слава ли Богу?» Между тем, опередив на несколько шагов Государя, полковник Дворжицкий принял от лиц, задержавших Рысакова, вынутые из платья его револьвер и небольшой кинжал. Приблизившись к задержанному и спросив, он ли стрелял, Его Императорское Величество, после утвердительного ответа присутствующих, спросил Рысакова: кто он такой, на что тот назвал себя мещанином Глазовым. Затем, как только Государь, желая посмотреть место взрыва, сделал несколько шагов по панели канала, по направлению к экипажу, сзади, у самых ног Его, раздался новый оглушительный взрыв, причем поднятая им масса дыма, снега и клочьев платья закрыла на несколько мгновений все пространство. Когда же она рассеялась, пораженным взорам присутствующих, как пострадавших, так и уцелевших, представилось ужасающее зрелище: в числе лиц, поверженных и раненых взрывом, находился и Государь Император. Прислонившись спиною к решетке канала, упершись руками в панель, без шинели и без фуражки, полусидел на ней возлюбленный Монарх, окровавленный и трудно дышащий. Обнажившиеся ноги венценосного Страдальца были раздроблены, кровь сильно струилась с них, тело висело кусками, лицо было в крови. Тут же лежала шинель Государя, от которой остались лишь окровавленные и обожженные клочья«.

Так запомнился этот день Коллонтай:

«На улицах было много народу и из толпы кричали: „Повесить убийц!“, „Да здравствует наш царь-батюшка!“ По улицам разъезжали патрули полицейских и жандармов. Поздно вечером вернулся отец. Он рассказал, что царь умер от ран. Все в доме снова начали плакать и креститься».

Шуре девять лет. В это время впервые в истории страны к повешению приговорена женщина — Софья Перовская, дочь бывшего губернатора Санкт-Петербурга Льва Перовского, порвавшая с семьей и примкнувшая к революции. В Петербурге множество людей в той или иной форме были не согласны с властью по множеству вопросов. При этом убийство Александра II, заслужившего репутацию царя милосердного еще с первого своего указа о помиловании декабристов 1856 году, охладило в обществе симпатии к народовольцам и радикальным сторонникам реформ.

Но жестокая казнь юной девушки, которая не была одной из метательниц бомб, а из заключения написала трогательное письмо своей матери, не способствовала росту симпатий к власти. Старшие поколения подозревали молодежь как минимум в сочувствии террористам, а в некоторых случаях думали на своих детей, с ужасом ожидая увидеть в газете знакомое лицо и настрого запрещая сыновьям и дочерям участвовать в любых собраниях и дискуссиях.

Александра Масалина-Домонтович молилась в эти дни за мать Софьи Перовской.

Семейство разделилось: Александра Александровна и Адель осуждали Перовскую, Женя, напротив, считала, что это выбор, который следует уважать: «Нельзя всегда поступать так, как этого хотят родные. Каждый должен сам найти свой путь в жизни».

Александра Александровна возражала:

«— Что бы Софья Перовская ни делала, она не должна была забывать о своей матери, — говорила мама. — Это тоже преступление доставлять такое горе своей матери. Раньше чем участвовать в злоумышлении против царя, она должна была поговорить и посоветоваться с матерью».

Из письма Софьи Перовской к матери, Варваре Степановне:

«Дорогая моя, неоцененная мамуля. Меня все давит и мучает мысль, что с тобой? <…> Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии; поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне. И единственно, что тяжелым гнетом лежит на мне, это твое горе, моя неоцененная, это одно меня терзает, и я не знаю, что бы я дала, чтобы облегчить его. Голубонька моя, мамочка, вспомни, что около тебя есть еще громадная семья, и малые и большие, для которых для всех ты нужна, как великая своей нравственной силой. Я всегда от души сожалела, что не могу дойти до той нравственной высоты, на которой ты стоишь, но во всякие минуты колебания твой образ меня всегда поддерживал».

3 апреля на Семеновском плацу состоялась последняя публичная казнь в России. В семье Домонтович служила учительницей Мария Страхова, девушка из разночинской семьи, получившая аттестат и работающая приходящей преподавательницей для дворянских детей, участница хождения в народ 1874 года. Она была вторым человеком, принесшим в дом весть о свершившемся суде, — рассказав об этом, она упала без чувств.

Лето в Милане

Вторая дочь Александры Масалиной-Домонтович от брака с Мравинским, Женя, решает стать оперной певицей — выбор по тем временам экстравагантный для девушки из приличной семьи. Пению ее учил известный в Петербурге и Милане певец Ипполит Прянишников. Именно он рекомендовал ученице совершенствовать музыкальное и искусствоведческое образование в Италии. Туда летом 1885 года Женю сопровождают мать и 13-летняя Шура.

Там они селятся в маленькой квартире близ Домской площади, рядом с Миланским собором, ярким образцом пламенеющей готики, чье строительство затянулось почти на 600 лет, и одним из первых в Европе торговых пассажей — Галереей Виктора Эммануила II, построенной меньше десяти лет назад. На Шуру торговый центр со стеклянной крышей и магазинами производит большое впечатление. Женю больше интересуют собор и коллекции местных музеев:

«Вся жизнь в Милане была для меня нечто новое. У нас не было прислуги. По утрам мама сама варила ароматный кофе в забавном кофейнике, который начинал свистеть, когда кофе закипал. Тогда мне давали деньги, и я шла покупать хлеб в ближайшей пекарне. На моей обязанности лежала уборка со стола, мытье чашек и стирание пыли. Потом Женя уходила к учителю пения, а меня мама засаживала за чтение по-французски, по-немецки или по-английски. Обедали мы в каком-либо скромном ресторане в галерее Виктора Эммануила. Иногда по вечерам меня брали с собою в оперу Ла Скала».

Осенью Александра Масалина-Домонтович решила, что 19-летняя Женя сможет дальше жить одна: ей предстояло окончить курс пения у итальянского учителя. Уже в сентябре Женя подписывает первый контракт в опере в небольшом городе Виттория близ Венеции. Тогда в нем жило не более 30 тысяч человек, но дебют Жени Мравинской в роли Джильды в опере «Риголетто» впечатлил местную публику: подарки, письма, записки с недвусмысленными предложениями.

В середине 1880-х Евгения Мравинская была принята в Мариинский театр (тогда она взяла себе псевдоним Мравина), на ее выступление приехал весь двор во главе с Александром III — Женю пригласили в царскую ложу, где царь хвалил ее. История Жени Мравинской и ее способность создавать живые образы (Татьяны из «Онегина», Эльзы из «Лоэнгрина», Антониды из «Сусанина»), быть больше, чем просто певицей, колоратурность ее голоса покорили петербургскую публику. Коллонтай отмечала:

«В особенности полюбили ее студенты и передовая интеллигенция. Ее полюбили не только за талант, но и за то, что она сама выбрала свой жизненный путь».

В это же время Шуре Домонтович исполняется 17 лет. В августе 1889 года она вместе с отцом гостит в имении князя Дондукова в Ялте. Генерал Тутолмин, адъютант императора Александра III, просит у Домонтовича руки 17-летней дочери: он впервые увидел ее в Петербурге и уже тогда дал родителям понять свои намерения. Генерал Домонтович уговаривает дочь выйти за него: «Генерал Тутолмин не стар, он самый молодой генерал». Шура отвечает решительным отказом, остаток отдыха в Ялте она проводит близ отца — тот запретил ей выезжать в сопровождении молодых офицеров, чтобы не оскорбить Тутолмина.

Русско-французский союз

В середине 1880-х в обществе много говорили о внутренней политике: подойдет ли России парламентаризм, или лучше ограниченная монархия, или республика. Передовая молодежь заговорила либеральным языком — об эффективности предприятий концессионного типа, о возможности реформ, о том, что спасение России придет из цивилизованных стран Запада, а пока остается только ездить туда и учиться, о высоком уровне электрификации и технологического прогресса там. Говорили, надеясь, что скоро и к нам придут технические новшества, что только реформы могут вывести Россию из кризиса, что надо подождать и потерпеть.

Генерал Домонтович и его сослуживцы осуждали поддержку, оказанную Александром III Австрии и Пруссии, реакционное влияние Победоносцева, франко-русский союз, обеспечивший приток французского капитала в Россию. Под звуки «Марсельезы» в Галерную гавань вошли первые французские торговые суда. Этому предшествовали публикации политического публициста Михаила Каткова, главы «Русского вестника» («полицейский содержатель публичного листа в Москве» — так назвал Каткова редактор первой русскоязычной революционной газеты «Колокол» Александр Герцен, с которым Катков вел полемику в прессе).

В 1888 году Шура Домонтович сдаст экзамен при мужской гимназии и получит аттестат зрелости. Она хочет идти на Бестужевские курсы, но под влиянием подруги Сони Драгомировой (дочери героя Балканской войны генерала Драгомирова) выбирает частные курсы француженки Труба, там учатся девочки из богатых семей.

Там Шуре поставит безукоризненное французское произношение известная учительница мадмуазель Робер. Коллонтай прочтет множество докладов во Франции и Швейцарии и запомнится более других активистов социалистического движения своими ораторскими способностями. В 16 лет она мечтает, подобно Чернышевскому, стать автором roman à thèse. Русскую словесность ей преподавал Виктор Острогорский, известный своими публикациями о необходимости широкого женского образования.

«Настал день в середине 80-х годов, когда русскому самодержцу, всевластному царю, пришлось стоять с обнаженной головой, слушая республиканский гимн „Марсельезу“. Многие улыбались. Никто не был введен в заблуждение, чем вызван поворот во внешней политике России. Меньше всего он является результатом „полевения“ русской политики. Французские капиталисты в 80-х годах вовсе не собирались поддерживать в России либеральные реформы. Они и у себя боялись революции. Это означало лишь, что французский капитал пробирался в русскую промышленность».

Речь о визите эскадры французского флота в Кронштадт в июле 1891 года, когда с борта корабля исполнили сначала «Боже, царя храни!», а затем революционную «Марсельезу». Это, а также соглашение Гирса — Рибо, стало основой русско-французского союза

Тогда же в Москве умирает последний и самый противоречивый декабрист Дмитрий Завалишин: он стыдился своей каторжной участи, презирал своих товарищей и хулил Петрашевского и Бакунина. На его похороны придет очень мало людей: для нового поколения революционеров он совершенно точно является ренегатом.

Кренгольмская мануфактура

С 1891 по 1893 год Шура боролась за разрешение на брак со своим троюродным братом Владимиром Коллонтаем. Он был сыном Людвига Коллонтая, поляка и участника Польского восстания 1863 года, сосланного по воле царских властей в Тифлис. Его мать, Прасковья Ильинична, в душе разделявшая идеи народовольчества и мечтавшая трудиться ради просвещения слабых и угнетенных, потратила все силы на то, чтобы выжить в период опалы: она единственная в семье зарабатывала учительским трудом и содержала дом. Это была сильная, но рано постаревшая женщина. Владимир Коллонтай стремился как можно скорее начать работать, чтобы помогать матери. Он приехал в Петербург и поступил в Военно-инженерную академию. В 1893 году, получив долгожданное согласие родителей, пара обвенчалась, а в 1894-м у них родился сын Миша.

Ранние отношения супругов описаны в воспоминаниях Александры:

«Коллонтай не любил разговаривать на „философские темы“. Сколько ни говори, практических результатов не получится. Он дразнил меня, что я просто люблю повторять слова моей учительницы.

— Ну, не сердись на меня, — заканчивал он, — давай сделаем еще круг на катке.

Я, конечно, охотно делала с ним не один, а два круга. Я была очень влюблена».

Самое главное для 20-летней Шуры заключалось в том, что Коллонтай был беден, а она сможет его спасти. Этот благотворительный брак был обречен на провал.

Любимец девичьей публики и весельчак Коллонтай воспринял как должное восхищение и любовь Шуры Домонтович, к ее стремлениям — стать писательницей или сделать что-то полезное для общества — он относился с высокомерной снисходительностью.

Подруге Зое Шадурской Шура на втором году брака напишет:

«Мне замужняя жизнь совсем не нравится. Я хочу стать писательницей. Мне иногда хочется взять да убежать отсюда».

В 1896 году пара впервые вместе покидает Петербург: Владимир Коллонтай получил заказ на проектировку вентиляции для известной хлопкопрядильной мануфактуры на острове Кренгольм близ Нарвы. Тогда это был гигантский оазис рабочих, отделенный от внешнего мира: жилые помещения, больница, аптека, ясли, школа для детей и магазин находились на территории мануфактуры. В прессе тех лет Кренгольмская мануфактура описывалась как одна из лучших в мире: там есть всё необходимое для жизни, а рабочим доступна бесплатная врачебная помощь.

В книге «Кренгольмская мануфактура: историческое описание, составленное по случаю 50-летия ее существования» так характеризуют интерес рабочих к вечерней школе:

«В первое время существования вечерней школы ее посещали довольно охотно, но с годами охота среди рабочих к учению охладевала. В 1885 г. по открытии школы для малолетних рабочих, эту закрыли».

Вместо школы в 1890 году для рабочих на территории мануфактуры построили православный храм за 500 тысяч рублей, чтобы «теснее сплотить их духовно».

Вот как пункт врачебной помощи описывает Коллонтай:

«Конторский служащий повел нас в маленькую лабораторию „оказания первой помощи“, но в этой лаборатории не было ни постоянного врача, ни даже медицинской сестры. Старый мастер, уже больше не работавший на фабрике, выполнял роль и хирурга и медицинской сестры.

— Я столько насмотрелся на своем веку на всякого рода несчастные случаи, — объяснял он нам, — что могу произвести любую операцию лучше всех хирургов».

Библиотека состояла из одного книжного шкафа с потрепанными старыми изданиями, вечерняя школа пустовала, до 90% рабочих были неграмотны:

«Среди слушателей вечерней школы не было ни одной женщины. Учительница рассказала, что каждую осень записывалось несколько сот учеников, но постепенно число посещающих школу уменьшалось. Рабочие слишком уставали от длинного рабочего дня, который превышал 12 часов. Ни о каких новых методах обучения грамоте учительница не слыхала. Учебники были старые, грязные и рваные. Школа и лаборатория числились на бумаге, а не на практике».

В наибольший ужас привели Коллонтай жилье рабочих и имитированный детский сад:

«Большинство рабочих не имело собственного жилья, а жило в больших казармах, где помещались вместе семейные и одинокие. Я заглянула в такую казарму. Комнаты были заполнены деревянными нарами, на них навалено было тряпье. Редко на какой-либо наре лежал тонкий тюфячок. Спали вповалку — женатые и холостые. Воздух в бараке был тяжелый, насыщенный махоркой и человеческими испарениями. Окна были крепко замазаны, так что ни малейшего дуновения свежего воздуха сюда не проникало.

На полу среди нар играли, лежали и спали или дрались и плакали маленькие дети под присмотром шестилетней няни. Я обратила внимание на маленького мальчика одного возраста с моим сыном, который лежал очень неподвижно. Когда я нагнулась, чтобы рассмотреть, что с ним, я с ужасом убедилась, что ребенок мертв. Маленький покойник среди живых, играющих детей… На мой вопрос, что это значит, шестилетняя няня спокойно ответила:

— С ними это бывает, что они помирают среди дня. В шесть часов тетя придет и его уберет».

Коньки, которые взяли с собой семья Коллонтай и их друзья, не пригодились. Всё оставшееся время Шура провела в комнате, ожидая возвращения в Петербург. Вместе с подругой Зоей она занялась изучением рабочего вопроса.

К концу 1890-х Коллонтай станет убежденной марксисткой. Она оставит сына мужу и уедет учиться в Швейцарию. Там, изучая экономику и статистику и слушая лекции профессора Геркнера в Цюрихском университете, она окончательно встанет на сторону левых.

Из Швейцарии она ненадолго отправится в Англию, чтобы подробнее узнать о положении рабочих, затем в Россию. Коллонтай возвращалась «в радужной надежде очутиться среди единомышленников, но осенью 1899 г. Россия была уже не та, что год назад. Произошел сдвиг, медовый месяц объединения легального и подпольного марксизма пришел к концу. Легальный марксизм отходил открыто в сторону защиты крупного промышленного капитала. „Левое“ крыло уходило в подполье, все решительнее защищая революционную тактику пролетариата. Место увлечения Марксом заняло среди студенчества и интеллигенции не менее страстное увлечение „бернштейнианством“ (в этом она укоряла и своего профессора Геркнера, отошедшего от ортодоксального марксизма), ревизионизмом. В моду стал входить Ницше с его „аристократизмом духа“».

Вернувшись, Коллонтай окончательно порвет с семьей и попросит у Владимира развод, на который он согласится намного позже, решив жениться второй раз. Навсегда порвав с прежней жизнью, Александра Коллонтай посвящает всё время политической деятельности: по совету своей учительницы Марии Страховой она начинает работать в Подвижном музее учебных пособий. Там она знакомится со многими идейными людьми, подпольно и публично работающими, как тогда говорили, «по общественной линии». Самые известные из них — Елена Стасова, Надежда Крупская, Александра Калмыкова. Музей, позиционирующий себя как школа для крестьян и рабочих, где пособиями были атласы, коллекции жуков и минералов, гербарии, вырезанные из журналов картинки для волшебного фонаря, служил ширмой для подпольного движения. В свободное от музея время Коллонтай пишет речи, публицистические тексты и художественные повести. Она живет, наконец, той жизнь, о которой мечтала.

ИСТОЧНИК: Нож https://knife.media/young-kollontay/