В советской литературной критике 1920-х годов было немало яркого и интересного, однако по сути она была временным подспорьем для укрепляющейся диктатуры, которая ее в конце концов и уничтожила, — об этом рассказал в очередной лекции из цикла, организованного Домом творчества Переделкино совместно с «Горьким», Ян Левченко. Публикуем текстовую версию его выступления, подготовленную Леной Екой.

Литература и революция

Русская критика первых лет после революции отличалась исключительным многообразием. В ней присутствовали практически все школы, течения и направления предыдущей эпохи, и всем им предстояло определиться в своем отношении к победившей политической группе и ее идеологии. На рубеже 1910–1920-х годов наметилось недолгое равновесие противоборствующих школ — в частности, сохранялся диалог с литературами русского зарубежья, — однако уже к концу первого десятилетия советской власти новая культурная политика разрушила этот хрупкий паритет.

Хаос, царивший в эпоху Гражданской войны, существенно повлиял на функционирование институтов литературы, журналистики и критики. Распространение печатного материала было практически заблокировано, возможностей для коммуникации стало значительно меньше. Большинство периодических изданий, определявших русскую культурную жизнь в начале века, прекратили свое существование. 27 октября 1917 года вышел Декрет о печати, согласно которому подлежали закрытию все органы прессы, призывавшие к сопротивлению или неповиновению правительству. Закрылись ведущие издания, в которых были отделы культуры: «Новое время», «Общее дело», «День», «Биржевые ведомости». В конце года та же судьба постигла газету «Воля народа», где печатались Зинаида Гиппиус, Осип Мандельштам, Владимир Пяст и другие значимые фигуры Серебряного века. Один за другим исчезли толстые журналы: народническое «Русское богатство», западнический «Вестник Европы», «Русская мысль» Петра Струве и другие. Свобода слова, которой ждали от революции, оказалась фикцией.

Литераторы активно выступали против гегемонии большевиков. В 1917 году Василий Розанов издал книгу «Апокалипсис нашего времени», которая нашла бурный отклик у критиков всех направлений. За несколько месяцев до октябрьского переворота вышла брошюра «Революция и культура» Андрея Белого, где он истолковывал революцию как революцию духа, подчеркивал музыкальность революционного порыва и предвосхищал, в частности, поэму Блока «Двенадцать». Тогда же начали печататься дореволюционные работы представителей русского символизма, которые теперь воспринимались критиками в новом культурно-политическом контексте. Это, например, сборник статей 1914–1916 годов «Родное и вселенское» (1917) Вячеслава Иванова.

В первые годы советской власти многие критики старшего поколения продолжали выступать в печати. Среди них было немало представителей на первый взгляд совершенно антибольшевистских сил — например, Аркадий Горнфельд, правый эсер, последователь Николая Михайловского и друг Короленко, который в 1920-х составил из своих статей сборники «Пути творчества» (1922) и «Боевые отклики на мирные темы» (1924). Горнфельд пытался следовать новому курсу и в чем-то даже преуспел, хотя продолжал твердо придерживаться дореволюционных взглядов.

Другая значимая фигура — видный деятель меньшевизма Василий Львов-Рогачевский, который благоразумно отошел от политической деятельности и начал заниматься литературной критикой. Он первым из потенциальных противников авангарда обратил внимание на имажинистское направление. Среди его работ послереволюционного времени — «Поэзия новой России. Поэты полей и городских окраин» (1919), «Поэт-пророк» (1921) о Блоке и «Имажинизм и его образоносцы» (1921).

Критик-интуитивист Юлий Айхендвальд еще до революции приобрел большую известность благодаря своей книге «Силуэты русских писателей» (1906). В 1922 году он выпустил сборники «Похвала праздности» и «Поэты и поэтессы». В последнем он упомянул недавно расстрелянного Гумилева, за что был выслан из страны.

Многие критики старого либерального поколения приняли новую власть. Среди них был Чуковский, который занимался критикой до революции. В 1922 году он выпустил последние свои критические работы: «Оскар Уайльд», «Футуристы» и «Книга об Александре Блоке». В дальнейшем он полностью отошел от критики, обратился к историко-литературным трудам и детской поэзии. Здесь же стоит упомянуть Николая Абрамовича, автора «Истории русской поэзии», которую он издал в 1914 году под псевдонимом Н. Кадмин. Он разделял идеи экстатического восприятия революционного процесса в духе Белого. В 1918 году вышла книга Абрамовича «Религия земли и духа» — сочинение, о публикации которого в последующие годы и речи бы быть не могло. К слову, Абрамович тоже писал об имажинистах, творчество которых рассматривал в книге «Современная лирика» (1921).

В декабре 1917 года вышел литературный сборник «Скифы», где вместе со стихами и прозой были напечатаны статьи Иванова-Разумника, открывающие новую перспективу восприятия революции и роли в ней русской литературы. Иванов-Разумник был одним из руководителей печати левых эсеров и стоял на позициях неонародничества, о котором писал в статье «Скифы (Вместо предисловия)», помещенной в первом выпуске сборника. В книге «Год революции» (1918) он выступал против реформизма и компромиссов, критиковал Февральскую революцию.

Будучи последователем Герцена, Иванов-Разумник определял свой метод в критике как «философско-этический». «Цель критики не психологический или эстетический анализ, — писал он, — но раскрытие того, что составляет „душу живу“ каждого произведения, определение „философии“ автора, его творчества». Также Иванов-Разумник придумал термин «имманентный субъективизм», который использовал, чтобы описать историческую индивидуальность каждого автора в отдельности. Он вдохновлялся идеями Владимира Соловьева о панмонголизме и считал революцию катарсисом, очищением России от пагубного влияния Запада. В 1919–1924 годах Иванов-Разумник стал заметным деятелем Вольной философской ассоциации («Вольфила»), которая объединяла представителей интеллигенции, готовых принять революцию, но не мыслящих ее без революции духовной. Таким образом, «скифская идеология», во многом наследующая славянофильству, обнаружила тенденцию к сближению с большевиками. Позже Иванов-Разумник изменил отношение к советской власти и печатался только до 1924 года. До своей ссылки в 1933 году он занимался только литературоведением и текстологией, в частности написал книгу «Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество» (1930) и работал над изданием собрания сочинений Блока.

Акмеисты

Годы революции и Гражданской войны были отмечены развитием акмеизма. Благодаря импульсу второго Цеха поэтов 1916–1917 годов и возвращению с фронта Гумилева в 1918-м, родился третий Цех. Литературно-критической работой занимались многие его члены: Осип Мандельштам, Михаил Кузмин, Георгий Адамович, Владимир Пяст, Михаил Зенкевич и другие. В 1919 году Мандельштам опубликовал статью «Утро акмеизма» — настоящий манифест направления, в свое время отвергнутый его главными идеологами, Гумилевым и Городецким.

Мандельштам работал в Наркомпросе, где заведовал подотделом эстетического воспитания в Отделе реформы школы. В этот период он опубликовал статью «Государство и ритм» (1918), посвященную роли ритма в искусстве. Чуть позже вышли две его основополагающие работы: «Слово и культура» (1921) и «О природе слова» (1922). В первой он предрекал рождение «синтетического поэта», у которого «поют идеи, научные системы, государственные теории…», во второй кратко характеризовал различные аспекты русской поэзии.

Михаил Кузмин в 1923 году напечатал сборник «Условности», где собрал статьи за 1908–1921 годы, в которых был отображен весь Серебряный век от расцвета символизма до революции. С октября 1918 года Кузмин сотрудничал с ежедневной газетой «Жизнь искусства», где заведовал театральным отделом, а также печатал статьи и рецензии о музыке и литературе. Впоследствии он стал критиком в журнале «Театр». В одиннадцатом номере «Театра» в 1924 году Кузмин опубликовал статью «Эмоциональность как основной элемент искусства». Идея эмоционализма сближала его с экспрессионистами, которых Кузмин считал самым многообещающим явлением современного искусства. В экспрессионизме он видел «протест против… тупика точных наук, рационального фетишизма, механизации жизни во имя человека».

Имажинисты

Имажинизм, который громко заявил о себе в начале 1919 года, был представлен довольно пестрой группой литераторов. Среди них был, например, личный секретарь наркома Луначарского Рюрик Ивнев, который организовывал митинги на тему «Интеллигенция и революция» и печатал статьи на политические темы в газете «Известия», где писал о судьбах русской интеллигенции. Теории имажинизма посвящен его очерк «Четыре выстрела в Есенина, Кусикова, Мариенгофа, Шершеневича» (1921).

Занимался критикой и Есенин. Так, в статье «Отчее слово» он анализировал мистическую философию Белого, а в очерке «Ключи Марии» и статье «Быт в искусстве» рассматривал пролетарскую поэзию. Также он написал несколько заметок о крестьянском поэте Петре Орешине, которому покровительствовал. Все критические тексты Есенина тесно связаны с теорией имажинизма и явно свидетельствуют об эстетических взглядах поэта.

Следует упомянуть также «Словогранильню» (1910) Вадима Шершеневича, где излагаются принципы имажинизма, и брошюру поэта-импрессиониста Ипполита Соколова «Имажинистика» (1921). Вообще имажинисты были излюбленным объектом литературной критики конца 1910-х — начала 1920-х годов, которая видела в них смену направлениям эпохи Серебряного века. В этом смысле имажинисты стали последней литературной школой своего времени.

Футуристы

В первые годы после переворота левые интеллектуалы загорелись идеей создания новой культуры. Первыми на роль знаменосцев революционной поэтики начали претендовать кубофутуристы: Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Велимир Хлебников, Василий Каменский, Алексей Крученых. До 1917 года они интересовались языковыми художественными особенностями литературы, но после переворота поставили перед собой задачу преобразования поэтического материала в продукт социального производства. Литература в их понимании превратилась в инструмент, с помощью которого можно было изменить мир.

После революции слово футуристов ориентировалось на переустройство действительности: от построения текста к построению жизни. Этот переход легко отследить по их манифестам: до революции («Пощечина общественному вкусу», «Труба марсиан» и так далее) поэтов привлекали прежде всего формальные эксперименты, в то время как после революции («Декрет № 1 о демократизации искусств») они провозглашали «великую поступь равенства перед культурой» и рождение нового эгалитарного искусства. Теперь искусство понималось ими как прямое действие, где работает не рефлексия, а аффект, не дискуссия, а самоутверждение: кто громче заявит о себе, тот и прав.

В начале 1918 года Маяковский, Бурлюк и Каменский начали издавать «Газету футуристов». Они отмежевались от Луначарского, так как отвергали его примирительную политику в отношении культурного наследия, от которого отрекались. В газетных статьях футуристы называли свое направление пролетарским искусством и недоумевали, почему их революционный вклад в культуру игнорируется. Но уже в конце 1918 года Отдел изобразительных искусств Наркомпроса начал издавать газету «Искусство коммуны», которая объединила левых художников с государством. С изданием сотрудничали литераторы, так или иначе связанные с футуристической группой: Николай Пунин, Осип Брик, Владимир Маяковский, Натан Альтман, Виктор Шкловский и прочие. Кубофутуристы наконец перешли к программе жизнестроения и двинулись навстречу советскому государству.

Статьи, опубликованные в «Искусстве коммуны» — «Капля дегтя» Маяковского, «Наша основа» Хлебникова, «Дренаж искусства» Брика, — заявляли, что искусство не нужно пролетариям. «Пролетарское искусство — не „искусство для пролетариев“ и не „искусство пролетариев“, а искусство художников-пролетариев, — писал Осип Брик. — Художник-пролетарий — это человек, в котором сочетались воедино: творческий дар и творческое сознание» (№ 2, 1918).

Таким образом, концепция футуристов была скорее интеллигентской, нежели пролетарской. Коллективизм, на который они делали ставку, не мог обмануть пролетариев, ведь те надеялись поскорее избавиться от «умников», не желающих передавать пролетариату привилегию единственного создателя искусства будущего. Это стало причиной конфликта футуристов с Пролеткультом, который представлял интересы власти: порвать с прошлым, но не доверять интеллигенции управление новым миром.

Пролеткульт

Пролеткульт возник в период между Февральской и Октябрьской революциями с целью создания самостоятельной пролетарской культуры. Еще до революции идеолог Пролеткульта Александр Богданов и примыкающие к нему Анатолий Луначарский, Федор Калинин, Павел Лебедев-Полянский и другие начали работу в этом направлении и основали общество, которое опиралось на теоретические идеи Богданова о пролетарской культуре как необходимом орудии в построении социализма. Это совпадало с видением Горького и Луначарского, которые считали культуру средством воспитания пролетарского сознания и коллективистских установок, охватывающих не только социально-политическую деятельность, но и остальные жизненные аспекты.

Острая философская полемика возникла между Богдановым и Лениным. Богданов мечтал отдать управление культурой в руки рабочей интеллигенции, а Ленин, напротив, хотел создать рабочую элиту, которой можно было бы доверить решение политических задач. По его мнению, задача культуры на данном этапе сводилась к преодолению безграмотности. О критике здесь, конечно, и речи идти не могло. Пролеткульт ставил своей целью вернуть литературную критику в лоно «критики пролетарского искусства», а та, в свою очередь, рассматривалась как часть критики опыта, на которой основывалась философия Богданова.

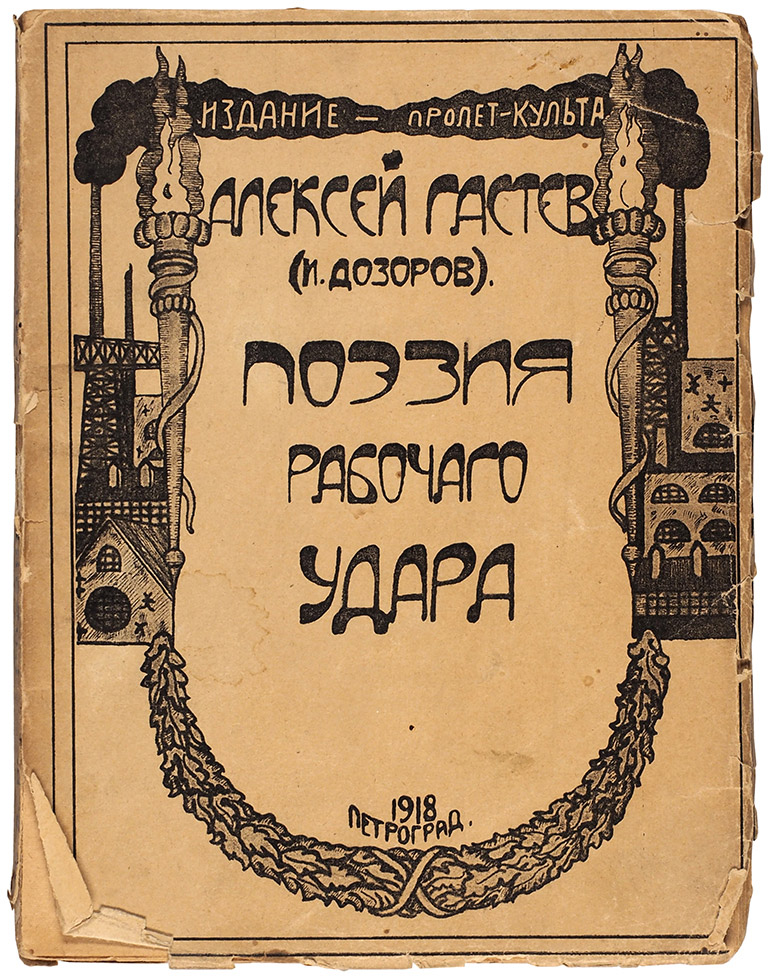

Душой пролеткульта была поэзия, которую можно рассматривать как поэзию эстетических манифестов. Например, знаменитые сборники Алексея Гастева «Поэзия рабочего удара» (1918) и «Пачка ордеров» (1921) воплощали самую суть новой послереволюционной поэтики, новой культуры, которая фокусировалась на культе технологии и прогресса. В стихотворениях Гастева рабочий трудился в унисон с машиной, сливался с ней в индустриальном труде. В последующие годы Гастев начал реализовывать свою политико-эстетическую программу в качестве директора Центрального института труда. На этом фоне пролеткультовская критика приобрела совершенно новые функции. В Пролеткульте, как и в футуризме, критика отказывалась от собственно эстетических категорий и обращалась к тому, что необходимо для роста сознания и повседневной культуры рабочего. Таким образом, литературная критика превращалась в критику политическую. В понимании Пролеткульта она являлась дисциплинарной инстанцией, а искусство — дисциплинарным институтом. Это особенно заметно по разделу «Библиография», который заключал каждый номер журнала «Пролетарская культура», где ассортимент литературного рынка оценивался в первую очередь с точки зрения полезности для пролетарского сознания.

Расцвет пролеткульта пришелся на 1917–1920-е годы, когда по всей стране стали появляться рабочие дома культуры и красные уголки. В октябре 1920 года Ленин поставил на всем этом жирный крест и подчинил Пролеткульт Наркомпросу. Начался длительный период упадка, который продлился до 1932 года, когда были окончательно упразднены все литературные организации советской России. Тем не менее партия унаследовала дисциплинарное учение Пролеткульта, равно как и советская критика, которая в дальнейшем стала рассматривать культуру исключительно как дисциплинарный инструмент.

Марксистская критика

«Идеологический арсенал» советской критики содержался в марксистской теории, которую в первые послереволюционные годы еще не успели канонизировать. Подгонка к актуальным политическим нуждам началась сразу после переворота, но не могла дать немедленных результатов. Родоначальником марксистской критики в России был Георгий Плеханов. Практически все критики марксистской ориентации обращались к его наследию вплоть до начала 1930-х годов, когда его вытеснил Ленин. После этого еще долгое время советская критика выстраивала новую родословную марксистской теории, заменяя плехановскую концепцию «ленинскими положениями».

Эти «положения» выводились из статей Ленина «Партийные организации и партийная литература», где выдвигалось понятие партийности, адаптированное для нужд литературной борьбы и ставшее ключевым в советской эстетике; «Памяти Герцена», в которой рассматривался генезис русского революционно-освободительного движения; «Лев Толстой как зеркало русской революции», где утверждался классовый детерминизм художественного творчества: каждое произведение — продукт класса, к которому принадлежит писатель. Но на самом деле истоки советского института критики нужно искать не столько в литературно-критических статьях Ленина, сколько в его политической философии и централистской концепции партии.

Тем не менее наследие Плеханова, несмотря на последующую канонизацию «ленинских положений», было в то время чрезвычайно важным для понимания марксистской критики. В предисловии к третьему изданию сборника «За двадцать лет» он писал, что критика должна воздерживаться от мнений и выражать стремления и настроения общества или общественного класса. Первая задача критика, согласно Плеханову, состояла в том, «чтобы перевести идею данного художественного произведения с языка искусства на язык социологии, чтобы найти то, что можно назвать социологическим эквивалентом данного литературного явления». Вторая задача — оценка художественных достоинств произведения. Таким образом, Плеханов не был противником эстетической критики — напротив, считал ее необходимой.

Важнейшую роль в культурной жизни страны сыграл первый нарком просвещения Анатолий Луначарский, причем не только как партийный функционер, но и как критик. Он имел обширный литературный опыт, занимался написанием очерков, среди которых был «Очерк литературной эстетики» (1904), где излагалась материалистическая теория прекрасного. С 1908 по 1911 год он работал над книгой «Религия и социализм», в которой пытался доказать, что марксистская философия имеет религиозную основу. Разумеется, эта идея вызвала острую критику со стороны Плеханова и Ленина.

Важнейшим событием марксистской критики в первые годы после революции стал выход книги Троцкого «Литература и революция» (1923), где были собраны статьи начала 1920-х годов. Троцкий проанализировал практически все литературные направления того времени, начиная с писателей, далеких от революции, до попутчиков и футуристов. Особенно интересны его рассуждения о пролетарской культуре. Троцкий считал идею пролетарской культуры ошибочной, поскольку, согласно теории перманентной революции — а это, как мы знаем, главная теория Троцкого, — переживаемая Россией эпоха является переходом от капитализма к коммунизму, в котором нет места классовой культуре. Диктатура пролетариата — не историческая цель, а только фаза развития, во время которой все силы должны быть направлены на завоевание и удержание власти.

«…пролетарской культуры не только нет, но и не будет, — писал Троцкий, — и жалеть об этом, поистине, нет основания: пролетариат взял власть именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой и проложить пути для культуры человеческой». Это объясняет благосклонное отношение Троцкого к тем, кого он назвал «попутчиками» — писателям, которые не создавали подлинно революционного искусства, но были сторонниками искусства, органично связанного с революцией, а потому полезными для переходной эпохи. К футуризму Троцкий относился скептически, считал его воплощением богемности, мелкобуржуазным движением, лишенным истинно революционной души и неспособным к пролетарскому восприятию мира.

Старое и новое

Центральными в советской критике 1917–1921 годов были два направления: с одной стороны, критика прошлого и отношение к историческому наследию, а с другой — позитивная программа на будущее. Должно ли новое государство стремиться к созданию новой оригинальной культуры, порывая с прошлым, и возможно ли это вообще — вот ключевой вопрос, который стоял перед критикой культуры в конце 1910-х — начале 1920-х годов. Призыв футуристов к разрыву с прошлым вскоре был отброшен как проявление ребячества. Ленин провозгласил реставраторскую культурно-эстетическую программу: возврат к опыту прошлого и подчинение его задачам построения будущего.

На этом этапе лозунги Пролеткульта, лишенные футуристического радикализма в отношении наследия классиков, были вполне уместны, но клеймо политической ереси устранило его со сцены. Ленинская переоценка буржуазной культуры легла в основу новой модели, которая со временем все больше обращалась к классическому наследию. Восторжествовал компромисс, который Сталин впоследствии назовет ленинским подходом к наследию: достижения буржуазной культуры следует не отвергать, но перерабатывать и использовать в целях построения социализма.

Так была создана почва для возврата к классикам, который произошел в середине 1920-х. В первую очередь этому способствовала группа «Перевал», троцкистская в своей основе. Ее главным вдохновителем был редактор журнала «Красная новь» Александр Воронский, который ратовал за возврат к классикам. Потом с «воронщиной» покончили, а сам Воронский был репрессирован и расстрелян. Его лозунги присвоил РАПП, который радикализировал их и начал избавляться от конкурентов гораздо более активно и открыто, чем это происходило в первой половине 1920-х.

К концу десятилетия в сталинской культуре, которая стала единственным гегемоном культурного процесса, произошла канонизация мастеров реализма XIX века. После авангардных экспериментов, сопровождавших резкие социальные сдвиги первых послереволюционных лет, призывы к социальному обновлению и подрыву устоев потеряли актуальность. Теперь требовалось укреплять новую власть, и авторитетное слово классиков могло способствовать этой цели.

«Серапионовы братья»

Введение НЭПа положило начало процессу укрепления новой системы культурных институций. В период военного коммунизма с его монополией в отношении печати и острым дефицитом бумаги культура находилась если не в спящем, то, по крайней мере, в свернутом состоянии. При НЭПе появилась возможность ее развития, поскольку эта политика была направлена на улучшение экономического положения населения и страны в целом, а следовательно, способствовала расширению культурных возможностей. Но за фасадом либерализма происходило укрепление контролирующих инстанций и цензурных структур, в первую очередь Главлита. С 1921 года критика вновь перешла в толстые журналы («Красная новь», «Печать и революция» и другие) и начала играть предписательную роль. В 1922 году с созданием Главлита предписательная и превентивная цензура приобрела форму институции.

Объектами проработки новой советской цензурной машины одними из первых стали участники литературной группы «Серапионовы братья». Их наследие невелико, но значимо: они запечатлели стык эпох, переход от петербургской культуры к ленинградской. У группы был свой теоретик, филолог Лев Лунц, и критик Илья Груздев. С литературно-критическими статьями и рецензиями выступали Николай Никитин, Вениамин Каверин, Константин Федин. Зощенко на раннем этапе своей литературной работы тоже писал критические эссе. Серапионы спровоцировали бурную полемику по вопросам идеологии и литературы и открыли дискуссию о сюжете и авантюрном жанре. На обоих выступлениях лежала печать диссидентства, политического и литературного.

Как литературная группа «Серапионовы братья» заявили о себе в начале 1922 года. В это время шел погром старого литературного Петербурга, и партийная критика прикладывала немалые усилия, чтобы оторвать «литературный молодняк» от «стариков-белогвардейцев» (эти термины активно использовались в критике того времени). На серапионах обкатывались испытанная большевистская практика раскола и внедрение идей борьбы в стан врага. Противником партии оставалась петербургская литературная среда, воспитанниками которой были серапионы. Для того чтобы сделать из них настоящих литераторов, следовало поссорить их с этой средой.

5 марта 1922 года в «Правде» была опубликована статья заведующего Отделом печати ЦК Якова Яковлева «Горбатого могила исправит», где автор задавался вопросом, каким образом молодые писатели оказались в «лагере белых собак». Вопрос был скорее риторическим, однако серапионы ответили на него публично. Их послание, опубликованное 28 марта в газете «Жизнь искусства», было адресовано не только Яковлеву, но и поэту-коммунисту Сергею Городецкому, чья ругательная статья «Зелень под плесенью» вышла в «Известиях» 22 февраля. «Ответ Серапионовых братьев Сергею Городецкому», 28 марта опубликованный в газете «Жизнь искусства», был, по сути, их первым манифестом. Они заявили о себе как об «органической группе», проигнорировав призыв к тому, чтобы «зелень» отреклась от «плесени» — «остальной части петербургской литературы». Кроме того, серапионы демонстрировали свою аполитичность и дерзко формулировали вопросы к власти по поводу идеологии и литературы:

«Порицание Всев. Иванова за то, что в его рассказе [„Лоскутное озеро“] над убитыми мужиками, красными и белыми, „бабы плачут одинаково“, можно понять только в том смысле, что Городецкому нужна политическая тенденция, не идеология просто <…>. Всякую тенденциозность мы отрицаем в корне как „литературную зелень“, только не в похвальном, а в ироническом смысле».

1 августа в журнале «Литературные записки» вышла статья-манифест Льва Лунца «Почему мы Серапионовы братья», где рассматривались вопросы творческой свободы и независимости искусства. Лейтмотивом статьи было отрицание любых канонов и авторитетов: «Мы не школа, не направление, не студия подражания Гофману»; «Мы… не хотим принуждения и скуки, не хотим, чтобы все писали одинаково…»; «Мы пишем не для пропаганды»; «И никому в мире не разорвать единства крови родных братьев…».

В том же 1922 году к «Серапионовым братьям» пришла известность. Их начали печатать в Москве, их поддерживал Горький, о них заговорила русская эмиграция, которая называла участников группы надеждой новой русской литературы. В том же году вышел альманах «Серапионовы братья». В плане идеологии серапионы развивали идеи, высказанные Замятиным в статье «Я боюсь» (1921), которая воспринималась партийной критикой как политический манифест «внеоктябрьской интеллигенции». Одна за другой в газетах начали появляться критические публикации, где серапионов ругали, называли опасной группой и уличали их в «щегольстве беспринципностью» (последнее обвинение принадлежит Троцкому). Социолог Борис Арватов, впоследствии один из ключевых идеологов ЛЕФа, назвал серапионов «обслуживателями мелкобуржуазной городской интеллигенции» и «последними профессионалами эстетизма». Критик Валериан Полянский недоумевал, «зачем художникам браться за теорию, да еще писать с такой развязной уверенностью, что и отказаться от своих слов нельзя».

Виктор Шкловский первым поставил вопрос об авантюрном романе в массовой литературе. Серапионы тут же подхватили эту тему в своих произведениях и критике. «Мы презираем Александра Дюма, в Англии его считают классиком, — писал Лунц. — Мы считаем Стивенсона писателем для детей, а между тем это действительно классик, создавший новые типы романа и оставивший даже теоретическую работу о сюжете и стиле. Молодая русская литература в настоящее время идет в сторону разработки фабулы» («Петербург», 1922, № 2).

Современная русская литература стала сюжетной, авантюрной и начала рассказывать увлекательные истории. В этом смысле серапионам повезло случайно пересечься с большевистскими идеями сочинения оригинальных развлекательных произведений, которые Бухарин называл красным Пинкертоном. Авантюрный роман, по сути, стал первым заказом власти работникам литературы. Это позволило «Серапионовым братьям» найти безопасный путь через минное поле критики, которая обрушилась на них за то, что они наследуют эстетизму петербургской традиции. В 1923 году вышел первый советский авантюрный роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» Ильи Эренбурга. Он был напечатан в Госиздате с предисловием Бухарина, который хвалил произведение за «своеобразный нигилизм». Затем последовали «Мэсс-Менд, или Янки в Петрограде» Мариэтты Шагинян, «Иприт» Шкловского и Всеволода Иванова, «Конец Хазы» Каверина и другие. Начался бум авантюрной и приключенческой прозы, в развитии которой серапионы приняли непосредственное участие.

В 1924 году умер главный энтузиаст группы Лев Лунц. «Серапионовы братья» распались. Неутешительные итоги их опытов в области авантюрного жанра подвел литературовед Борис Эйхенбаум в статье «В поисках жанра», вышедшей в третьем номере «Русского современника» того же года. Предложенная серапионами стратегия обновления русской литературы оказалась несостоятельной. «Недавно казалось, что все дело — в создании авантюрного романа, которого до сих пор русская литература почти не имела, — писал Эйхенбаум. — На мысль об этом особенно наводило массовое увлечение кинематографом и переводными романами авантюрного типа. Кризис, однако, идет глубже».

ЛЕФ

«Серапионовым братьям» во многом противостоял ЛЕФ («Левый фронт искусств») — радикально левое крыло литературной критики, объединявшее пролеткультовцев, футуристов, конструктивистов и формалистов. Лефовцы предлагали симбиоз авангардистского, очень передового, технологически заряженного мышления с радикальными, задиристыми, подчеркнуто хамскими левыми идеями, которые на самом деле служили только стилистической формой для того, чтобы заявить о себе.

Все члены ЛЕФ принимали участие в издании одноименного журнала, который выходил в 1923–1925 годах. Там печатались люди совершенно разных взглядов, объединенные общей идеей производственного отношения к искусству: Владимир Маяковский (главный редактор), Николай Чужак, Виктор Шкловский, Николай Осеев, Осип Брик, Борис Арватов, Петр Незнамов, Сергей Третьяков. В 1923–1924 годах лефовцы активно участвовали в созданном при Социалистической академии обществе «Октябрь мысли». Они первыми начали изучать язык Ленина и бороться с пережитками дореволюционного стиля в театре, переосмыслили эстетику нового кинематографа и технику фотографии.

Лефовцев обвиняли в кружковщине и богемности, но те в ответ гордо заявляли, что их объединение — это единственная в своем роде лаборатория, где вырабатываются основы новой пролетарской культуры. И это была сущая правда. Именно их советское государство, скрепя сердце, вынуждено было представлять на Западе как свою витрину: язык ЛЕФа был тем же языком, на котором говорили западные функционалисты, Баухаус и немецкий экспрессионизм. Можно сказать, что ЛЕФ представлял собой экспортную версию советского авангарда в его максимально гламуризованном виде.

Лефовская программа новой эстетики закладывала основы искусства жизнестроения, производственного искусства, социального заказа и литературы факта — литературы, которая опирается не на воображение, а на действительность, поворачивается лицом к человеку. В стране победившего пролетариата не было места буржуазной теории, согласно которой искусство служит познанию жизни. Пассивное созерцание сменялось идеей построения и преобразования быта. Так, главный теоретик ЛЕФ Николай Чужак считал несостоятельной любую форму искусства, которая служит лишь фоном для реальной жизни. «Искусство, как аккомпанемент, — пусть даже самый революционный, — есть ничто перед задачей самого активного слияния с процессом производства», — писал он в своей статье «К задачам дня» («ЛЕФ», № 2, 1923).

Иными словами, лефовцы считали искусство формой современного производства. Именно искусству предстояло взять на себя функцию подготовки человека к труду, к практике изобретательства. Нужно было революционизировать быт, преобразовать его, и только оно могло в этом помочь. Творческое наследие прошлого не могло справиться с этой задачей, поэтому лефовцы высказывались резко против переиздания русской классики для массового читателя. «Это значит: „Хочу старого быта, хочу своей собственной смерти“», — категорично заявлял по этому поводу Горлов («Октябрь мысли», № 2, 1923); «В отношении к старью полезно не забывать: старье навоз, но не пища. <…> И основной задачей ЛЕФ является — углубить до предельной возможности классовую траншею военных действий искусства», — добавлял Третьяков («ЛЕФ», № 3, 1923); «„Традиции всех умерших поколений“ — этот, по терминологии Маркса, кошмар, тяготеющий над „мозгом живущих“, должны быть низвергнуты революционным пролетариатом, если он хочет победить», — заключал Арватов («Печать и революция», № 1, 1922).

Ключевой фигурой в разработке лефовского проекта «производственной эстетики» был профессиональный социолог искусства, пролеткультовец Борис Арватов. Последователь идей Богданова, он считал, что с производственной революцией будет расти потребность в производственной литературе. В этом смысле Арватов не видел принципиальных различий между Западом, где газетные тресты держат при себе «мануфактурно-фабричных специалистов, выдумщиков агитромана или агитстихотворения», и Советским Союзом с его «национализированной промышленностью и частично национализированной литературой» («Октябрь», № 12, 1925). В новых производственно-цивилизационных условиях, в преддверии мировой революции пролетариат естественно отвергает не только фундамент капиталистического строя, но и все его надстройки с их «организационными методами», в «мусорный ящик истории» отправляет все прежние ответы на вопрос, что есть искусство («Печать и революция», № 1, 1922). И неважно, где это происходит — в Советской России или на Западе, где мировая революция еще впереди. Арватов предлагал свою методику анализа художественной реставрации в современном искусстве. При этом он опирался на положения ОПОЯЗ (Общества изучения поэтического языка), представителей которого принято называть русскими формалистами, и реформировал их научный метод с точки зрения социологии.

ЛЕФ был важнейшим раннесоветским утопическим проектом, который выступал против эстетических реставраций, составивших основу советской культуры при Сталине. Но лефовцы слишком увлеклись своими разоблачениями и не обратили внимания на партийные перестановки. В частности, они нападали на Луначарского с критикой его идеи искусства как украшения жизни. Когда идеологи литературно-критического журнала «На посту» выдвинули новые лозунги пролетарской литературы — реалистический показ героя современности и учеба у Толстого, — лефовцы продолжили выступать с разгромной критикой. «Греко-советская стилистика» — так отозвался Брик о романе Гладкова «Цемент», «интеллигентные партизаны» — характеристика, которую Тренин дал героям «Разгрома» Фадеева. В 1927 году появился журнал «Новый ЛЕФ», а вместе с ним и ощущение, что критика лефовцев являлась свидетельством некоего демократического процесса в культурном поле советского государства. Но это была иллюзия. Журнал просуществовал всего полтора года. К тому времени советский гомункул, снисходительно наблюдавший за метаниями авангардистов, окреп настолько, что просто прибрал к рукам всех этих деятелей, которые извивались в обращенной на Запад витрине советского государства, и начал диктовать им свою волю.

Надо отметить, что лефовцам не были чужды попытки политического компромисса. Так, уже в конце 1923 года они заключили соглашение с МАПП (Московской ассоциацией пролетарских писателей) и заручились ее поддержкой. Отношение к ЛЕФ со стороны наследников Пролеткульта обуславливалось прагматизмом: они сохраняли заинтересованность в сотрудничестве ровно до тех пор, пока литератор оставался полезным. Когда он по какой-либо причине оказывался отработанным материалом, от него отворачивались.

В лефовцев постоянно летели оскорбления из редакции журнала «На посту» — литературно-критического органа Московской и Всероссийской ассоциаций пролетарских писателей, который совершенно безнаказанно раздавал тычки, затрещины и оплеухи, так как пользовался покровительством ЦИК. Говоря о «левом уклоне» в пролетарской критике, ключевой критик журнала Леонид Авербах в 1925 году бескомпромиссно заявлял:

«Мы дискуссии не позволим. <…> Всякий, кто попытается продолжить дискуссию, будет подвергнут остракизму, по меньшей мере. <…> А по большей мере, будет выгнан».

(Из доклада во фракции РКП правлений ВАПП и МАПП и комколлектива МАПП 11 июля 1925 г.)

Авербах транслировал установки ЦК. А журнал, «рулевым» которого он являлся, служил не столько органом критики, сколько органом репрессий, перстом, указующим на тех, кого следовало устранить.

К концу 1920-х ЛЕФ начал стремительно сдавать свои позиции, а в 1929-м распался. Недолго прожил и его оппонент: в 1926 году «На посту» реорганизовали в журнал «На литературном посту», а в 1932 году ликвидировали вместе с РАПП. Партийная борьба, происходившая в это время, сопровождалась перманентными чистками как в партийной, так и в интеллектуальной среде. Интенсивное идеологическое производство происходило в бесконечных дискуссиях, разгромах и травле. Во всем этом терялась суть литературы. Литературная критика к этому моменту практически окончательно исчезла.

ИСТОЧНИК: Горький https://gorky.media/context/pokonchit-s-lagerem-belyh-sobak/