Этот заголовок еженедельника «Россия» №3 (217) за 25-31 января 1995 года объединил такие разные материалы, как реакция на военные действия в Чечне и отклик на хамское выступление собравшегося было в ФРГ министра обороны, информация о неутихающих страстях вокруг бюджета, мнение о текущей ситуации руководителя Новгородской области и публикация, приуроченная к 100-летию со дня рождения Петра Капицы

Что сделано, то сделано. И что же дала нам конституционная зачистка Чечни? Всеобъемлющий кризис государства и общества, дестабилизацию отношений Центра с территориями, резкое падение престижа России в мире. От кризиса не отмахнешься армейской реформой, латанием бюджета, отменой визитов наших «деятелей» за рубеж. У верховной власти нет конструктивной, объединяющей нацию идеи. Оказалось, что у нас с ней разные представления ‚ о ценности жизни в России, а это главное, что развело сегодня большинство общества и руководящее меньшинство. И если вдруг Кремль опять предложит нам всем впрячься в дело «возрождения и обустройства», на это мало кто пойдет. Промолчат, потому что страшно жить с вами на этом свете, господа кремлевцы. И именно потому что страшно, а не потому что так уж бесчувственны — промолчат. Но обольщаться этим . не стоит. У революции, которая идет в России, свои законы — проверенные здесь же, на нашей почве. Это год назад могло показаться, что действующим фигурам еще двигаться и двигаться по политической доске. Увы, смена курса произошла стремительно, но также неодолимо, из 96-го года, надвинулась и смена всей властной парадигмы. И скорее всего из дуэта Е и Ж. страна выберет… третьего.

В поисках точки опоры

Алексей ФРОЛОВ

Создается впечатление, что, порядком наломав дров в Чечне или, во всяком случае, проявив здесь в стратегическом плане редкую непредусмотрительность, федеральные власти пытаются разными путями поправить пошатнувшиеся дела, дабы успокоить как российское, так и мировое общественное мнение.

В минувшую пятницу премьер-министр принял в правительственной резиденции ведущих работников Российской телерадиокомпании. Даже если судить по официальным сообщениям, из уст Виктора Степановича лились медовые речи. По признанию одного из участников встречи, они вызвали у присутствующих легкий шок. Люди не верили своим ушам. Оказывается, глава кабинета никакой не сторонник превращения всего российского телевидения в государственное. Он легко допускает критику действий властей и не противится правдивому освещению дел в стране, в частности в Чеченской Республике. Лишь бы это делалось профессионально. Все чин чинарем и с Олегом Попцовым. Напрасно ломались копья. Власти вовсе не ставили перед собой задачу снять его с должности… Тут Черномырдин как бы знать не знал о недавнем бесповоротном решении президента. Словом, забудем старое…

По мнению многих наблюдателей, этот явно подразумевающийся призыв был обращен не только к служащим ВГТРК. Он касался всех неугомонных и чрезмерно задиристых СМИ. Есть ли смысл «гнать волну», когда, по уверениям президента, практически завершен «военный этап восстановления действия Конституции России в Чеченской Республике»?

Однако — намеренно или нет — здесь желаемое явно выдается за действительное. Громогласное утверждение президента может служить успокоительной пилюлей разве что для запоздало встревоженных мясорубкой в Чечне и «не тем» ходом реформ высокопоставленных западных дипломатов, с которыми уже успел встретиться или еще встретится неутомимый ездок им уговариватель Андрей Козырев. Восточноевропейских лидеров в чистоте российских помыслов уже не убедить. На днях Лех Валенса и Вацлав Гавел заявили о твердом намерении Польши и Чехии вступить в НАТО, под крылом которого они теперь только и могут чувствовать себя в безопасности. Что до ближнего зарубежья и российских регионов, ельцинское слово для них — увы! — пустой звук. Чеченская война продолжается. Когда будет ей конец и ‚ будет ли вообще, никто не знает, ожидая, что пожар вот-вот перекинется к соседям Чечни и далее по цепочке…Впрочем, это уже происходит. Не говоря уже о том, что в зону, скажем так, армейских интересов потихоньку втягивается Ингушетия. Стало известно, что дудаевские формирования окапываются на территории Дагестана около Хасавюрта. Здесь компактно проживают чеченцы-аккинцы, которые вряд ли останутся безучастными к борьбе своих братьев, и война рано или поздно перекинется на дагестанские земли.

Легко понять, что в предощущении разрастания конфликта и, не дай Бог, окончательной утраты управляемости им, ведется интенсивный поиск общественных сил, которые могли бы — поддержать пошатнувшийся авторитет власти, а то и разделить с нею ответственность за стратегический промах. Впрочем, такая поддержка отчасти уже оказывается. Во-первых, партией ПРЕС, которая с самого начала чеченского конфликта придерживалась силовых президентских решений. Во-вторых, жириновцами, лидер которых недавно был принят премьер-министром, чего ранее безуспешно добивался, а теперь, по имеющейся информации, якобы будет принят и выслушан самим президентом. Однако эта поддержка носит скорее всего штучный, столичный характер — наблюдатели сообщают, что не все региональные организации разделяют точку зрения своих московских партайгеноссе. Ну и, разумеется, больно жидка социальная база этих партий на местах, чтобы влиять на мнение лидеров республик и глав администраций, что в нынешних условиях определенно является решающим условием. Недаром так обеспокоился президент, приглашая на‚ разговор в Кремль наиболее авторитетных республиканских лидеров, чтобы поодиночке получить от них хоть какие-то гарантии. Однако и Минтимер Шаймиев (Татария), и Муртаза Рахимов (Башкирия) слишком ‘крепко связаны недавними чебоксарскими решениями, чтобы — «дать себя уговорить». А чем отозвалось чебоксарское эхо, Россия уже знает. По инициативе — Президента Чувашии Николая Федорова в стране — по регионам и республикам — началось движение в защиту прав военнослужащих. Проше говоря, местные власти отказываются посылать в Чечню своих солдат.

И все же кремлевской команде удалось на прошлой неделе сделать сильный ход. В пятницу президенты России и Казахстана подписали в Кремле пакет из 16 документов, что дало основание Нурсултану Назарбаеву взволнованно заявить по окончании процедуры, что идея Евразийского союза, куда бы вошли Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан, начала практически воплощаться в жизнь.

Наблюдатели хорошо помнят; как сложно была встречена эта идея в свое ‘время и как безнадежно зависала буквально до последнего дня. А ведь предлагая ее, Назарбаев опирался на здравые мысли о необходимости региональной интеграции, основанной на годами создаваемой и не утраченной с распадом Союза общности транспортных систем, инфраструктуры, технологической базы и многого другого. По мнению президента Казахстана, сопротивление созданию такого интеграционного блока было во многом вызвано романтической надеждой некоторых лидеров вписаться в развитые системы капиталистического Запада и Востока. «Там мы никому не нужны», — заявил в одном из последних интервью Нурсултан Назарбаев. И в этом сегодня трудно усомниться.

Конечно, можно было предположить, что толчком к столь стремительно завершившимся российско-казахстанским переговорам было недавнее решение Думы рассмотреть вопрос о денонсации Беловежских соглашений. Однако, считают аналитики, дело здесь не только в этом. И не только в наконец то обозначившемся понимании российским руководством несомненных назарбаевских резонов. Дело в том, что военно-политические мероприятия, предпринятые российской стороной в связи с чеченским кризисом, неблагоприятно отозвались на взаимоотношениях во всяком случае с одной из закавказских республик, нарушив и без того хрупкий баланс СНГ. Речь идет об Азербайджане, поспешно перекрыв границы с которым, Россия расстроила и без того бедствующую экономику республики. Какая последует реакция, не нужно гадать. На Азербайджан как на партнера по установлению порядка на Кавказе теперь трудно рассчитывать. Не говоря уже о его жестокой переориентации в результате случившегося на ирано-турецкую волну. Ну где гарантии, что в схожий оборот не попадут и другие республики Закавказья?

Достаточно бегло ознакомиться с текстом декларации, подписанной Россией и Казахстаном в минувшую пятницу, чтобы понять истинные мотивы блицрешения Кремля не чураться более назарбаевской инициативы. В декларации, помимо всего прочего, записано, что, начиная с 1995 года, стороны приступят к формированию объединенных вооруженных сил на принципах совместного планирования, подготовки и применения войск (сил), обеспечения их вооружением и военной техникой.

Взгляд на карту юго-востока бывшего Союза позволит, считают аналитики, должным образом оценить эту часть совместной декларации. Кавказ, если мятеж и впрямь разрастется, оказывается как бы зажатым в российско-казахстанские клещи. А учитывая тот факт, что соглашения России с Казахстаном предусматривают совместную охрану южных границ республик, можно надеяться, что в российское подбрюшье не проникнет «зеленая» опасность, которой мы сегодня пугаем даже своих детей.

„..Странно сознавать, что изрядно запутавшееся российское руководство нашло хорошую опору не у себя дома и не в дальнем, на все имеющем свои виды зарубежье, а под боком. Знать, судьба…

Отмена первого чтения

Татьяна СУХОМЛИНОВА

На минувшей неделе Дума стала походить на некую дамочку со вздорным характером, которая всем на свете стремится доказать, что ждать от нее можно все что угодно.

Вопреки расчетам экспертов-экономистов и заключению своего же Комитета по бюджету, большинство депутатов голосуют за то, чтобы с 1 февраля поднять минимальную оплату труда до 54,1 тысячи рублей, и принимают во втором чтении соответствующий закон. Вариант правительства — 34,4 тысячи с 1 марта — отвергнут, как на том и настаивает думский Комитет по труду и социальной поддержке.

Затем с его же подачи депутаты вновь отклоняют предложение правительства о компенсации пенсий и принимают закон, предусматривающий индексацию пенсий в 1,57 раза.

Ни первое, ни второе решения достаточного финансового обеспечения не имеют. Оба не подкреплены ни доходной частью, ни даже дефицитом бюджета. «Это как бы решение в никуда. Оно и другую линию не предлагает, и предложенную правительством не принимает», — прокомментировал случившееся М. Задорнов, председатель думского Комитета по бюджету. Иначе говоря, депутаты тем самым провоцируют правительство на запуск печатного станка. А последнее противоречит концепции бюджета, одобренной теми же депутатами. Накануне на свой запрос о возможности финансирования дополнительных затрат, связанных с индексацией минимума зарплаты только на 25 процентов, Минфин получил ответы от 31 региона. Все — отрицательные.

С пенсионными выплатами не лучше. Как известно, 58 территорий без федеральных дотаций и с нынешними выплатами не справляются. Между тем расчеты показывают, что дотации Пенсионному фонду из федерального бюджета для компенсации дополнительных расходов, связанных с финансированием с 1 февраля «Закона о повышении минимального размера пенсий, порядке индексации и перерасчета ‚ государственных пенсий в РФ», должны составить без малого 12 триллионов рублей.

Совет Федерации этот закон одобрил, предоставив президенту решать либо одобрить, либо наложить на него вето. «Интересная ситуация получается, — сказал вице-премьер Ю.Яров. — Денег нет заведомо. Дума принимает хорошие законы. И попробуйте их не. выполнить. Кто будет крайним, в любом случае ясно: правительство…»

Но, наделав шуму своими решениями, Дума на следующем же своем заседании в минувшую пятницу законопроект о повышении минимума зарплаты в третьем чтении отклонила…

Тогда же, затратив уйму времени и эмоций, депутаты не приняли во втором чтении и проект федерального бюджета на 1995 год. На что ироничный А. Чубайс, первый вице-премьер правительства и депутат, заметил, что в первом чтении по бюджету голосовали 14 раз. Во втором — пока не дотянули. Все еще впереди…

На фоне Чечни обсуждение бюджета — без аргументированных данных о грядущих затратах, связанных с этими событиями, и источниках финансирования этих затрат — выглядит, мягко говоря, не очень убедительно. Но депутаты, похоже, слишком увлечены играми в межфракционную борьбу и перетягивание каната с правительством. А у этих игр — своя логика: то, что вокруг них, становится лишь средством в политической борьбе.

Такой, понимаешь, министр

«ЗА РОССИЮ УМИРАЛИ и умирали с улыбкой. Им нужно памятник ставить, а их же порочат. Вот этот, как его, миротворец‚ депутат, как его, Ковалев. Да ему клейма некуда ставить. Клейма некуда ставить! Это враг России. Это предатель России! А его там, везде там встречают… Этот Юшенков, этот гаденыш, его по-другому нельзя сказать. Хает ту армию, которая дала ему образование, дала ему звание… И он, этот гаденыш, защищает их негодяев, которые хотят развалить страну…»

После этого выступления министра обороны Павла Грачева основное внимание общественность сосредоточила на международных последствиях публичного оскорбления Уполномоченного по правам человека и председателя Комитета Госдумы по обороне. Мол, теперь вот сорвался визит министра обороны в Германию — его там не примут. Одним словом, в русле нашей и: «Ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна…» Между тем вопрос, вероятно, должен быть поставлен иначе. Может ли наше государство допустить, чтобы его представлял за рубежом этот министр? Если, разумеется, не согласиться с тем, что такая страна заслуживает именно такого Министра, такой власти и такой политики.

Ничто, впрочем, не ново. Пять лет назад с трибуны съезда народных депутатов СССР очень похоже в адрес другого правозащитника- академика Сахарова говорил депутат Червонопиский. И что же он, скандировавший «Родина — партия — коммунизм!», делает теперь? Напутствует своего помощника воевать в Чечне на стороне украинских добровольцев.

Три с лишним года назад похожие на Грачева и Ерина лица мы видели на экранах телевизоров после фрагментов «Лебединого озера». Они тоже говорили о целостности страны и патриотизме. Правда, у Янаева тогда дрожали руки,у Грачева — нет. Значит, уверен, что «лучшего министра обороны» защитят. Защитят ли?

Александр ЕВЛАХОВ

Оптимистическая экономическая трагедия

Юрий КОЗЛОВ

Итоги завершившегося под гром канонады в Грозном 1994 года наводят на мысль, что экономика страны вступила в новый (для независимой РФ, но не для бывшего СССР) период, когда в сам термин «экономические реформы» в каждом конкретном случае вкладывается столь же расширительно-сложное (иной раз взаимоисключающее) содержание, какое прежде вкладывалось в такие понятия, как «пролетарский интернационализм», «животворящая сила ленинских идей», «демократический централизм» и т.д. Минувший год, когда власть (вспомним многочисленные «пакеты» экономических президентских указов) не только не допускала отступлений от «стратегической линии реформ», но всемерно укрепляла и расширяла их «законодательную базу», закончился ко всеобщему изумлению так, как если бы в правительстве сидели самые что ни на есть антиреформаторы, задавшиеся целью свести на нет экономику страны.

Стало доброй традицией, что ничего из того, что власть обещает (особенно в экономике), никогда не сбывается. Не стал исключением и прошлый год. Не удалось остановить спад производства, сбить инфляцию, поддержать отечественных товаропроизводителей. Подобные неудачи у нас привычно списываются на неизбежные следствия структурной перестройки российской экономики. Преодоление подобных тенденций, как правило, переносится на следующий год.

Впрочем, в минувший год, помимо очередного невыполнения властью большинства своих обещаний, произошло четыре, на первый взгляд, не связанных между собой во времени и пространстве события, предопределивших, однако, дальнейшее экономическое и политическое развитие страны по наихудшему из всех, но (хотелось бы ошибиться) единственно возможному сценарию.

Первое: экономика России, по мнению многих экспертов, окончательно и бесповоротно приобрела сырьевой, колониальный характер. Второе: российский рынок ценных бумаг — краеугольный камень возводимой «открытой» экономики — рухнул, похоронив у миллионов вкладчиков «МММ», «Гермеса», «Русского дома Селенга» и т.д. как веру в «реформы», так и надежду вернуть украденные (уже во второй после января 1992 года раз) деньги. Третье: вследствие краха рынка ценных бумаг и предстоящего — это дело времени — исчезновения, «как с белых яблонь дым», акционерного капитала, то есть подавляющего большинства крупных негосударственных компаний, чьи акции народ, всласть насмотревшись по телевизору рекламы, охотно приобретал (синдром «социалистического» доверия к средствам массовой информации) — «Хор-роший краснодарский» — политическое и экономическое влияние «третьего сословия» в государстве практически сведено к нулю. Наглядный пример — удар по группе «Мост», поднявшейся на «обслуживании» перечисляемых через «уполномоченный» банк платежей московского правительства в бюджет. Где-то здесь и «дело генерала Димы» (Якубовского), помимо всего прочего, занимавшегося улаживанием разногласий между крупными столичными финансовыми группами. Похоже, банкиры и предприниматели намек – не деньги рождают власть, а власть хочет дает, хочет отнимает деньги — поняли и отныне ни на что (сверх разрешенного и одобренного властью) не претендуют. И, наконец, четвертое: ожидаемые поступления от приватизации так и не превратились в существенную статью бюджетных доходов. Приватизированные заводы и фабрики как бы исчезают, проваливаются в «черную дыру» с экономической карты страны. Где газетная бумага с одного из крупнейших в стране, приватизированного с участием иностранного (немецкого) капитала, то есть по идеальной схеме, комбината в Балахне? Производство бумаги резко сократилось, а та, которая еще производится, минуя Россию, уходит за границу. Так действует у нас «невидимая рука рынка». Не заладилось и с миллиардами долларов, которые должны были, по мнению вице-премьера А. Чубайса, хлынуть в минувшем году (хорошо бы не так, как в Балахну) в негосударственный сектор от иностранных инвесторов. В этой связи его демонстративное повышение по службе выглядит достаточно зловеще. Так, помнится, любил поступать с намеченными к закланию незабвенный И.Сталин.

Михаил Прусак: «То, что сегодня происходит – это агония»

ПРУСАК Михаил Михайлович — глава администрации Новгородской области. Родился в 1960 г. в Иванофранковской области. В 1979 г. окончил педагогическое училище: в 1986-м — Высшую комсомольскую школу. 1986-1987 гт. — второй, затем первый секретарь Холмского райкома ВЛКСМ. 1988 г, — директор соввхоза «Трудовик». В марте 1989 г. избран народным депутатом СССР. декабре 1993 г. — Депутатом Совета Федерации

— Сегодня федеральный Центр вновь демонстрирует свою силу — на сей раз на Чечне: В регионах это должно было бы поумерить различные Требования и притязания. Как вы расцениваете эту ситуацию?

— Можно много говорить о Федеративном договоре, о разделении полномочий и т.д. И, констатируя это, ничего не делать. За три года реформы мы имеем неравномерное распределение капиталов по стране, невозможность адекватного реагирования на происходящие в экономике события со стороны областных администраций. Это происходит в связи с тем, что регламентирующие документы выпускают в Центре для всех. Но разве можно принимать постановления по сельскому хозяйству, одинаковые для Краснодара, Новгорода, Дальнего Востока и Севера страны? Нужно сельским главам администраций передать максимум полномочий. Если глава сельской и поселковой администрации до сих пор ходит на планерку к директору завода и директору совхоза, не имея за спиной материально-технической ‘базы, то бесполезно говорить о каком-либо процессе местного самоуправления. Но принять сегодня нормы местного ‘самоуправления в том виде, в каком они есть в законопроекте, — это означает усилить раздрай по вертикали. |

— Что именно в законопроекте вас не устраивает?

— Тот законопроект, который подготовлен сегодня Миннацем, — это совершенно бездарный документ. Но самое главное: в нем не учтено то, что делегирование полномочий местному самоуправлению должно идти поэтапно: вначале субъекту Российской Федерации, а затем уж через устав области и устав местных сообществ на места. Не надо вторгаться в ту сферу деятельности, которая является компетенцией субъекта РФ

— Все это можно отразить только в региональном законодательстве.

-Совершенно верно. Общефедеральный закон должен определять только рамочные ориентиры. в которых были отражены общие правила игры для всего российского государства. Но местные особенности’ будет или нет районное деление и т.д. — должны решать сами субъекты РФ. На сегодняшний день они таких прав не имеют.

— Другие серьезные претензии регионов к Центру связаны с бюджетом. что-то изменилось?

— На сегодняшний день мы занимаемся порочной практикой, пытаясь регулировать бюджетом инфляционные процессы. Сегодня бюджетный федерализм заключается в том, что на территории области не остается финансов для развития. Но, наряду с бюджетом, существуют и внебюджетные фонды, ’ благодаря которым деньги распределяют, как ‚ кому хочется.

Существуют другие «завоевания». Например, перегоны денег из региона в Центр и обратно. Эти деньги могли бы оставаться в регионах, все равно они туда же возвращаются. Но нет, — сначала территории перегоняют отчисления в Центр, а затем эти отчисления возвращаются в регион в фонд территории.

Эти проблемы нужно разрешать. Но вместо этого, возвращаясь к вашему первому вопросу, мы видим, как Центр демонстрирует свою силу.

— То есть вы согласны с тем, что происходящее сегодня в Чечне параллельно решает и другие вопросы: отвлекает внимание от дискуссии вокруг бюджета на 95-й год, от дискуссии вокруг перераспределения полномочий между федеральным Центром и субъектами РФ.

— Согласен. Нам неоднократно подсовывали не только Чечню. Подбрасывали то ситуацию, связанную с Верховным Советом России, то референдумом, то с подписанием совершенно бездарного договора об общественном согласии.

Я убежден: то, что сегодня происходит, — это агония. Нам сегодня нужно остановиться и осмыслить происходящее. Я не могу понять тех людей, которые советуют президенту постоянную демонстрацию силы. Она была необходима раньше. Когда не было на полках товаров, когда необходимо было пробить брешь в административно-командной системе. Сегодня наступил период созидания. Он предполагает совершенно другие действия. И если сейчас говорить о Чечне, то нужно было многое учесть, прежде чем принять то решение, которое было принято. Ведь с Татарстаном подписывается договор, и это наблюдают все другие субъекты. Я уж не говорю о том, как шло разделение союзной собственности. Или вспомните о заявлении Бориса Николаевича «Берите суверенитета сколько хотите» Как после подобного подхода чего-то еще ожидать?

— Но в ситуации с Дудаевым российские власти ссылаются на сомнительные выборы…

— Я глубоко убежден. что дело здесь не в сомнительных выборах В постсоветском пространстве идет война за сферы влияния

— Простите, а сфера чьих интересов Чечня, если сейчас ее не поддержал никто, кроме вроде бы Саудовской Аравии. Да и то достаточно условно.

— В Турции, в Израиле есть сильные прочеченские группировки. Вы видите, как ведут себя Англия, Франция. Как отреагировали на чеченские события страны СНГ. Не бывает Чечни просто так…

Что касается демонстраций силы Центра, то они еще и ускорят этот процесс. Людям надоела эта борьба, когда один член правительства, выступая с экрана телевизора, тявкает что-то на другого. Что это такое, когда по исполнительной власти субъектов РФ начинается кампания, направленная на сокращение, в то время, когда, например, в Новгородской области только 526 чиновников получают деньги из областного бюджета и 7 тысяч 34 чиновника из федерального бюджета?

— Сокращение касается именно региональной части?

— Да. Спрашивается, зачем вообще дублирующие структуры? Сегодня не нужно искать новой экономической модели, придавать реформе второй этап и прочее. Нужно постараться разобраться с тем, что произошло в первые годы реформы.

Вопрос о том, чтобы наладить на разделенной собственности нормальную жизнь. Но, к примеру, если у нас налоги сегодня за сто процентов продекларированы, а предприятия платят процентов сорок, укрывая все остальное, у правительства должна затеплиться мысль о том, чтобы сорок процентов снять. Зачем они нужны, если не несут никакой реальной прибыли? Если первоначально НДС вводили для того, чтобы создать на уровне Центра фонд для помощи предприятиям, а затем их обманули. Если в результате длительных экспериментов с процентными ставками деньги в банках уже никто не берет. И неплатежи породила эта порочная практика. ,

— Такие организации, как Союз губернаторов, Союз глав республик, в состоянии как-то на эту ситуацию повлиять?

— Союз губернаторов не стал тем органом, который все ожидали увидеть. В сегодняшней ситуации и с парламентом не считаются, и с правительством, а правительство в свою очередь не считается с регионами. Вот было, например, положение о главе администрации, в котором речь шла о передаче ему полномочий для того чтобы он мог управлять. Все перевернули, создали мнение. что главы администраций не хотят идти на выборы и поэтому выпустили указ о том, что главы должны назначаться. В результате -нарушена Конституция, в которой предоставлено право самим субъектам РФ определять, избирать ли им главу администрации.

-То есть вы — за выборы.

— Да, но тогда, когда создано конституционное поле для выборов, когда субъекты РФ будут иметь права. Нужно выбирать губернатора, а я глава администрации. Конечно, я могу, как некоторые, объявить себя губернатором, но что это даст? Назвать себя можно кем угодно — но права от этого не изменятся, а рядом по-прежнему будет сидеть представитель президента.

-Как много среди ваших коллег – глав администраций людей, ратующих за самостоятельность региона? Вы до сих вор назначаетесь президентом, а при этом условии можно завтра оказаться на совсем другом месте работы.

-О других главах администраций я ничего не могу сказать. Я отвечаю только за свою собственную точку зрения. Что касается самостоятельности, то я хотел бы подчеркнуть, что речь не идет о политической самостоятельности. Мне Конституции в Новгородской области не надо. Что касается возможности оказаться на другом месте, то без проблем, я за кресло не держусь. Да я назначенный человек, я совершенно сознательно в 91-м году поддержал президента — тогда это было необходимо, потому что он пробивал брешь, да и сейчас его поддерживаю. У него есть еще шанс признать то, что в процессе проведения реформ, которых сделано немало, нужен плавный переход от митинговой демократии, от психологии разрушения к созиданию. Что в администрацию президента нужно набирать не тех, кто «идеологически поддерживает» криком, а брать профессионалов. Это мужественный шаг. И я понимаю президента, что его очень тяжело сделать. Но его самостоятельная позиция на 95-й год дала бы ему возможность сохранить себя и сохранить плавный переход от одного этапа к другому.

Беседу вела Наталья КОПОСОВА

С этого номера в газете «Россия» начал работать еще один заместитель главного редактора. Им стал Никита Аджубей — сын легендарного главного редактора газеты «Известия» Алексея Аджубея и внук главы СССР Никиты Хрущева

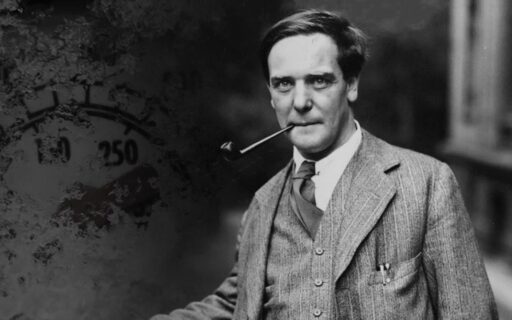

Капица — против Берии

Петр Леонидович Капица, выдающийся ученый России, родился ровно сто лет назад. Коллеги называли его ученым века. Научную работу начал в 1921 году на кафедре известного физика — академика А.Иоффе, выполнив ряд блестящих физических экспериментов. По рекомендации учителя командируется в Англию для стажировки в знаменитую Кавендишскую лабораторию (Кембридж). В ней продолжал свои исследования и эксперименты под руководством великого физика ХХ столетия Э.Резерфорда, который обессмертил себя открытием электрона и объяснением планетарной системы атома. Резерфорд сразу оценил талант молодого русского ученого и его удивительную трудоспособность. На базе созданного им специального оборудования Капица провел цикл работ по сверхсильным магнитным полям и сверхнизким температурам. Ему удалось добиться сжижения гелия, открыть его сверхпроводимость, провести другие исследования. Капица приехал к Резерфорду малоизвестным ученым, но в короткий срок стал ученым с мировым именем. Небывалый в чопорной Англии прецедент — для молодого ученого-иностранца строится специальная лаборатория Лондонского королевского общества (Английская академия наук). Очередной приезд к матери в Ленинград В 1934 году имел для него неожиданные последствия. По приказу Сталина в грубой форме ему запрещается возвращение в Кембридж, его надолго лишают условий для продолжения научной работы.

В письме к Резерфорду он описывает свое тяжелое душевное состояние. В ответе ученый иронизирует на английский манер, подбадривает: «Некоторое количество блох хорошо для собаки, но, видимо, у вас их больше». Капица не знал главного. Сталин, понимая неизбежность войны с Гитлером, принял решение использовать его огромный научный потенциал в интересах оборонной промышленности. Но реализует это в солдафонской форме.

Для Капицы 1935 год был особенно тяжелым. Семья осталась в Англии, сам он оторван от любимой работы. В декабре 1934 года злодейски убит С. Киров. У людей всеобщая подозрительность друг к другу. С Капицей боятся встречаться. Он приехал из Англии, и, может быть, «агент мирового империализма», шпион. Прежние друзья жгут полученные от него письма. Ученый о многом догадывается. В письме к Сталину он явно дразнит диктатора. В нем есть такие строчки «Меня не запугать. Никаких компромиссов со своей совестью я не сделаю, чувствую себя очень сильным»

Его письмо председателю СНК В Молотову от 7 мая 1935 года: «После моего отставления прошло 8 месяцев, все было сделано, чтобы я потерял уважение к себе… Даже не дали хлебной карточки. Чтобы запугать, за мной, рядом по улице ходили два агента НКВД. Они изредка развлекались тем, что дергали меня за пальто. Без своих аппаратов, книг, товарищей ученых и сейчас несчастный, разбитый, печальный и никчемный… Если бы вы умели обращаться с учеными, то поняли бы мое состояние».

На этот крик души верный соратник Сталина, холодный чиновник высокого ранга, накладывает на письме издевательскую резолюцию: «За ненадобностью вернуть гр-ну Капице». Проходят долгие месяцы. Наконец принимается постановление о создании для Калицы Института физических проблем АН СССР. Он превращается в традиционный долгострой. Неоценимая помощь пришла от Резерфорда. Из Кембриджа отправляется научное оборудование, созданное ученым. Патриарх английской науки понимает, что без его создателя оно будет бездействовать, а на родине ученого станет бесценным в руках экспериментатора.

В новом обращении к Молотову Капица раскрывает перспективы использования обогащенного кислорода в оборонных отраслях, черной металлургии и химии, значительно повышающего производительность действующих агрегатов, При знакомстве с его экономическими расчетами удивляет, как физик выполнил многочисленные экономические обоснования новшества, доступные только высококвалифицированному экономисту. При сравнении нового способа получения кислорода с имеющимися зарубежными технологиями Клода (Франция), Френкеля (Германия) и других производятся все основные характеристики в пользу его детища. При проведении собственных разработок, расходуя выделенные государственные средства, он предельно экономен, борется за максимальное сокращение административного аппарата в институте. Недаром его считали и главным экономистом, и опытным бизнесменом.

Капица владел секретом высочайшей работоспособности.

Сотрудники, работавшие с ним. единодушно отмечали что он совмещал в одном лице – директора, ученого, экспериментатора, организатора. руководителя семинаров, окруженных «капичниками», автора глубоких научных публикаций и крупного общественного деятеля, сохранившего огромное любопытство ко всему новому. Он способен был загонять пять помощников моложе себя. Но он и чуткий гражданин, все мировые тревоги глубокими трещинами проходили через его сердце.

Из его обращения к Сталину в июне 1937 гола: «С наукой у нас неблагополучно. Все заверения, которые делаются публично, что в Союзе науке лучше, чем где бы то ни было — неправда. Эти заверения не только плохи, как всякая ложь, но еще хуже тем, что мешают наладить научную жизнь в стране». Каково читать этот приговор вождю, который постоянно заверял, что он персонально руководит советской наукой.

В апреле 1938 года Капица обращается к Сталину в связи с арестом руководителя теоретического отдела института — Льва Ландау-,крупного ученого, ставшего жертвой клеветника. Подчеркивается, что это большая утрата для науки и его необходимо освободить. Автора письма вызывают в НКВД к заместителю Берии. На вопрос — готов ли он быть поручителем лояльности молодого ученого, Капица отвечает утвердительно. После годичного заключения в ‘тюрьме доведенного до физического и душевного истощения Ландау освобождают, Капица забирает его в свой дом, окружает заботой, восстанавливает подорванное здоровье. Он был провидцем, понимал, что спасенного физика ожидают блестящие научные успехи, вершина которых — Нобелевская премия за пионерские работы по теоретической физике.

Июнь 1941 года. Гитлер нападает на СССР. Враг приближается к столице. Институт Капицы со всем оборудованием эвакуируется в Казань. С максимальным напряжением сил монтируется головная установка для получения жидкого кислорода. Он срочно отправляется для нужд фронтовой авиации, на оборонные заводы, в черную металлургию, другие отрасли. Лаборатории и мастерские института становятся опытными цехами, в которых дорабатывается технология масштабного производства кислорода на базе высокопроизводительного турбодетандера. Изобретение превосходит иностранные поршневые агрегаты по экономичности, другим характеристикам. При СНК создается специализированное управление — Главкислород. Его начальником назначается академик Капица. Успешно решена важнейшая оборонная и народнохозяйственная проблема.

В апреле 1945 года за создание турбодетандера и передовой технологии производства кислорода Капице присваивается звание Героя Социалистического Труда.

После того как США сбросили две атомные бомбы на Японию, академик намечает стратегию создания этого оружия в СССР. Он направляет свои предложения Сталину. Одновременно им дается резко отрицательная оценка Берии как руководителю Особого комитета и Технического совета по атомной бомбе. Он пишет: «Его основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но понимать и партитуру. У него чрезмерная самоуверенность. Я предлагал ему учиться физике, приезжать ко мне в институт. Если бы он не был так ленив, то, поработав, смог бы разбираться в творческих процессах. А чиркать карандашом на проектах постановлений — еще не значит руководить проблемой. У меня с Берией ничего не получается. Он обманывает меня. Хотелось бы, чтобы он познакомился с этим письмом. Ведь это не донос».

У англичан есть игривая и мудрая поговорка: даже кошкам дозволено смотреть прямо в глаза королевским вельможам: Сталин показал письмо Берии.

Тот позвонил ученому, чтобы он приехал к нему: «Надо поговорить». Капица отвечает: мне с вами не о чем говорить. Если хотите переговорить — приезжайте. И заместитель Сталина по СНК явился. Даже привез подарок — великолепную тульскую двустволку. Сотрудники института заметили, что один из дюжих телохранителей оставил на столике в приемной томик Чехова. Явный намек на слова драматурга: если в первом действии на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Берию очень тревожила перспектива личной встречи вождя и. — ученого. После смерти Сталина генерал армии А.Хрулев рассказал, что он присутствовал при словах Сталина, обращенных к Берии: «Я тебе его сниму, но ты его не трогай». Известное: «казнить нельзя помиловать». Поставить запятую оставалось во власти палача.

И вот гром с ясного неба. Круто меняется судьба Капицы и его института. В 1946 году в СНК поступили клеветнические письма двух профессоров, авантюристов от науки, настроенных против академика и его прогрессивного метода получения кислорода. В свое время Капица отказался сотрудничать с ними. Создается комиссия для проверки «сигналов». В нее включаются клеветники. Капицу не допускают к участию в ее работе, даже не выслушивают. Профессора оперируют подтасованными расчетами и фактами о якобы преимуществах западных поршневых методов получения жидкого кислорода. Просматривается направляющая рука мастера интриг — Берии.

За подписью Сталина издается грозное постановление, подготовленное Берией: «В целях ликвидации отставания (? — Авт.) кислородной промышленности снять ‚ П.Капицу с должности начальника Главкислорода и с должности директора Института физических проблем АН СССР». Ружье Берии выстрелило…

Через несколько дней ученый получает из академии иезуитское письмо с просьбой написать статью о своих крупных научных достижениях. Умывают руки. Ученый с достоинством ответил: это звучит как предложение голодающему описать роскошное пиршество. Следует цепная реакция мести Берии. Академика выселяют из квартиры, в которой он прожил с семьей 13 лет, началось вытеснение с личной дачи. В МГУ прекращают чтение его постоянного курса лекций на физико-техническом факультете. Наступили семь долгих лет полной научной изоляции.

В 1952 году дряхлеющий Сталин опубликовал свой очередной «гениальный» труд «Проблемы социализма в СССР». Организуется шумная кампания его восхваления. И только опальный академик обнаружил направляет автору резкую критику брошюры. С особой силой подчеркивается антинаучность отождествления законов развития экономики с законами развития естественных наук. Коварность и непредсказуемость поведения вождя известны. Но на этот раз пронесло. Царедворцы, оберегая драгоценную жизнь вождя, не решались положить ему на стол «крамолу».

За тяжелые для ученого годы высокоэффективные методы получения промышленного кислорода получили заслуженное признание в США, Японии, других странах. Мировая наука не допустила, чтобы огнедышащий вулкан выбрасывал пепел в пепельницу. В 32 странах Капице присудили высокие научные звания, вручили престижные награды. После смерти в 1953 году «вождя всех времен и народов» приблизилась развязка карьеры зловещей фигуры Берии. Он исключается из партии и решением военной коллегии Верховного Суда СССР за совершенные преступления приговаривается к расстрелу.

В январе 1955 года академик Капица восстанавливается в должности директора Института физических проблем. Все ранее принятые ошибочные постановления о его деятельности отменяются. В 1978 году выдающемуся ученому вручается Нобелевская премия. Принимая высокую награду, новый лауреат в ответной речи под смех виднейших ученых и королевских особ шутит, что давно забыл перечисленные здесь его старые исследования, — прозрачный намек на происки недругов понят. Капица умер ровно в 90 лет, ни на один день не прерывая научных поисков. Но он наш выдающийся современник из бессмертной когорты тех, кто дерзает и творит. Враги преследуют их. Но я они вновь поднимаются и, подобно Прометею, похищают у богов животворящий огонь, чтобы отдать его людям.

Максим БАШИН

—

г”