Сегодня на эту тему рассуждает великое множества экспертов. А три десятилетия назад таковых были единицы. К примеру, в нашей еженедельной газете «Россия» тема «китаизации» впервые прозвучала в конце февраля 1995 года. Хотя Российско-Китайской автономной республики, образование которой автор прогнозировал к 2025 году, так и не возникло.

Дальний Восток сильно косит

Север, Сибирь и Дальний Восток теряют русское население. И правительство России явно не в состоянии эффективно противостоять явлению, которое уже получило название «китайской мировой экспансии».

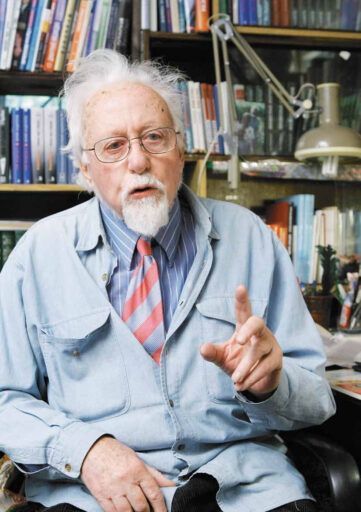

Жорес МЕДВЕДЕВ

МЕДВЕДЕВ Жорес Александрович родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси. Сын партийного работника. Брат-близнец историка Роя Медведева. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию. Известен как биолог и геронтолог, критиковавший режим Лысенко в советской науке пре Сталине. Написал примечательный самиздатовский очерк о советской цензуре почты (позднее опубликован на Западе). Арестован в 1970-м и помещен в психиатрический госпиталь в Калуге. Принимая во внимание протесты международного научного сообщества, его отпустили через 2 недели. Эмигрировал в Англию в 1973-м, но поддерживал связь с братом и другими диссидентами в СССР. Написал ряд книг о последних событиях и деятелях, включая Горбачева. Живет и работает в Лондоне.

В настоящее время ясно обозначились четыре варианта развития ситуации на дальних границах России.

Первый-«консервативный» проект предусматривает возобновление жесткого пограничного режима и выселения из России всех нелегально живущих на ее территории граждан КНР. Второй проект предполагает возрождение забайкальского и дальневосточного свободного казачества. Третий, «прогрессивный», проект. обсуждаемый пока лишь в узком кругу новых российских бизнесменов и банкиров, предлагает сдать часть Восточной Сибири и весь Дальний Восток в долгосрочную аренду Японии и США. Наконец, четвертый вариант развития дела можно назвать «пассивным», он сводится к поощрению китайской иммиграции и сдаче в аренду китайским фермерам пустующих земель, введению квот для предоставления китайским поселенцам российского гражданства.

Российская колонизация Дальнего Востока

Первый русский порт на Дальнем Востоке Николаевск-на-Амуре был построен в 1850 г., и это событие можно считать началом активной колонизации всего региона. Развивавшиеся здесь порты и города в течение почти тридцати лет существовали при полном отсутствии коренного русского земледельческого населения. Продовольствие для этих городов доставлялось в основном из северных районов Китая и из Кореи. Китайские крестьяне заселяли долину реки Уссури до Хабаровска, а корейские крестьяне продвинулись вдоль побережья до Владивостока. Чтобы предотвратить китайскую колонизацию новой российской Приморской губернии, правительство начало принудительное переселение в долину руки Уссури забайкальских казаков. В 1900-1908 гг. на Дальний Восток было переселено 172 тысячи крестьян из европейских губерний.

Советская колонизация Дальнего Востока

После создания КНР в 1949 г. десятки тысяч китайских рабочих приезжали работать по контрактам на заводы Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 1955 г. Мао Дзэдун предложил Хрущеву принять несколько миллионов китайских крестьян для освоения целинных земель в Казахстане и Сибири. Начавшийся в 1956 г. идеологический спор между китайской компартией и КПСС остановил эти планы. В течение последующих 30 лет Дальний Восток был превращен в наиболее милитаризованную часть СССР. Промышленное развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока происходило очень быстро, и численность населения росла быстрее, чем в западных областях. В то же время перепись населения СССР, проведенная в 1970 г., уже не упоминала о наличии в стране китайцев среди более чем 100 различных национальных групп.

Новая Россия и Дальний Восток

В «советский» период Дальний Восток был важной частью супердержавы, и большая часть его экономики обеспечивала нужды огромной, в 1,5 миллиона человек, сухопутной армии, развернутой вдоль границы с Китаем, Тихоокеанского флота, самого большого в СССР, а также многочисленных военных и ракетных баз, созданных вдоль всего Восточного побережья, а также на Сахалине и Курильских островах. Затраты на эту огромную военную инфраструктуру были намного больше тех прибылей, которые бюджет страны получал от рыбной ловли, добычи золота и урана — этих главных отраслей экономики края. Остальные отрасли дальневосточной экономики, включая нефть, уголь и сельское хозяйство, не могли обеспечить даже местные нужды. В условиях командной плановой экономики СССР возникавшие проблемы удавалось решать путем импорта продовольствия, угля, нефти и других товаров. Но с началом реализации экономической реформы и неизбежной демилитаризации края именно здесь возник наиболее высокий уровень безработицы, и впервые за 140 лет начался отток населения из Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 1992 г. эти районы покинуло около 200 тысяч городских и сельских жителей. Эмиграция в последние годы немного замедлилась в основном из-за подскочивших цен на железнодорожный и авиационный транспорт.

Продовольственный кризис как главный фактор китайской колонизации российского Востока

В течение советского периода сельское хозяйство Дальнего Востока развивалось крайне медленно. Городское население региона увеличилось в 13 раз, а сельское население уменьшилось на 30 процентов. В 1988 г. три южные области Дальнего Востока при `общей территории в 1,3 миллиона кв. км и с населением в 4 миллионов человек производили меньше зерна, молока и мяса, чем самая маленькая в центральной России Тульская область площадью в 26 000 кв. км и с населением 1,8 миллиона человек. Только Читинская область, из числа четырех российских областей на границе с Китаем, была в лучшем положении, обеспечивая собственным производством около 80 процентов продовольственных нужд. Поэтому цены на хлеб, мясо и молоко оказались здесь в 2-3 раза выше, чем в Центральной России. Положение облегчилось, когда из Северного Китая в города Дальнего Востока пошел постоянно увеличивающийся поток продовольствия и других товаров. Главные города региона Владивосток, Хабаровск и Благовещенск расположены почти вплотную к границе. В 1993 г. уже почти 70 процентов овощей и фруктов, 71 процент сахара и 30 процентов мяса, потребляемых населением Амурской области, привозились из КНР. Одновременно с этим китайские крестьяне начали без всяких формальностей «явочным порядком» осваивать пустующие земли. Китайские сельскохозяйственные колонии возникли не только вблизи дальневосточных, но и вблизи сибирских городов, в частности вблизи Иркутска и Красноярска. Один из китайских администраторов пограничной провинции объяснял возникшую ситуацию достаточно просто: «… у нас существует избыток крестьян-полеводов, у вас избыток земли… вам явно не хватает фруктов, овощей, зелени. Но думаю, что японцы или американцы помогут вам больше, чем мы. Это наши крестьяне, кстати, уже делают».

Торговля продовольствием из Китая была в основном «челночной», то есть осуществляемой мелкими партиями и отдельными гражданами, часто на основе бартерного обмена или за рубли. Постепенно китайцы начали доминировать и в мелкой торговле ширпотребом. Китайские бригады начали нелегальный сбор женьшеня в Уссурийской тайге. В 1992-1993 гг. на Дальнем Востоке было зарегистрировано около 800 совместных китайско-российских и чисто китайских предприятий. По общему объему торговли, на уровне 7-8 миллиардов долларов, Китай в 1993 г. стал вторым после Германии торговым партнером Россини. При этом почти 75 процентов всей российско-китайской торговли осуществлялось в форме мелкой коммерции вдоль границы, протянувшейся на 4375 км.

Защита от китайской «мирной экспансии»

К концу 1993 г, в некоторых приграничных районах вдоль Уссури китайское пришлое население стало превышать коренное российское. Китайское проникновение стало столь значительным, что с начала 1994 г. после поездки премьера Черномырдина на Дальний Восток правительство России в одностороннем порядке прекратило политику «открытой границы» и ввело визовый режим въезда для китайских граждан. При этом для получения виз нужно было платить сбор в 150 американских долларов, что сделало их недоступными для крестьян и мелких торговцев. Были также введены квоты, ограничивающие приезд китайских рабочих по приглашениям предприятий и строительных организаций. Для всего Приморского края квота рабочих из Китая на 1995 г. была определена в 15 тысяч человек, это были в основном строительные рабочие и овощеводы для пригородных совхозов. Российские власти стали ограничивать стихийную бартерную мелкую торговлю и требовать оформления оптовых торговых сделок с оплатой товаров и услуг через банки. Министерство внутренних дел развернуло особую программу с кодовым названием «иностранец», по которой началась массовая проверка документов у корейцев, вьетнамцев и китайцев с принудительной депортацией тех лиц, которые проживали в России без разрешения и регистрации.

Президент Ельцин еще в 1993 г. издал указ (№ 341 от 15 марта) о возрождении дальневосточного казачества. Этим указом были воссозданы четыре казачьих войска: Уссурийское, Амурское, Камчатское и Сахалинское. После этого быстро появились «Казачьи атаманы», но отвод земель для казачьих семей так и не был начат до конца 1994-го. Обнаружилось, что без щедрой финансовой и технической поддержки желающих осваивать пустынные территории среди русских не было.

Перспективы на ближайшее будущее

Новые правила перехода границы и ограничения в торговле быстро вызвали ухудшение в экономике и финансах пограничных областей. Как оказалось, местные власти получали десятки миллиардов рублей от таможенных сборов в местный бюджет, тогда как доходы от оптовой торговли и от оплаты виз шли в центральный бюджет. Местное население, ранее протестовавшее против «желтой экспансии», самозахвата российской земли китайцами» и «китайской мафии», быстро не только поняло, но и почувствовало, что поток продовольствия, и прежде всего овощей, фруктов и мяса, который шел из Китая и к которому уже привыкли, не может быть возмещен поставками из западных областей России. К. тому же урожай сельскохозяйственных культур и в Забайкалье и на Дальнем Востоке оказался в 1994 г. очень плохим. Было собрано лишь 60 процентов от среднего урожая, и поголовье скота снизилось за год почти наполовину. Осенью во всех городах Дальнего Востока возник овощной кризис. Когда Амур замерз в ноябре в своем северном изгибе на границе Читинской и Амурской областей, местное российское население нашло временный выход из трудного положения. Вдоль российско-китайской границы, проходящей с 1991 г. по фарватеру реки, прямо на льду начали создаваться т.н, «зоны народной торговли». По одну сторону размеченной по льду пограничной линии разворачивали свои торговые ряды китайцы, по другую сторону их ждали с деньгами и с товарами российские покупатели. Когда замерзнут и другие разделяющие Россию и Китай реки, Аргунь и Уссури, может возникнуть самый длинный в мире базар на льду.

Центр демографических исследований в Москве обнаружил еще одну интересную тенденцию — резкое увеличение в 1992-1994 гг, регистрации смешанных браков китайских мужчин и русских девушек. Судя по опросам, в смешанных браках довольны обе стороны. Так что через 20-30 лет здесь может возникнуть новая Российско-Китайская автономная республика, которая войдет в состав Российской Федерации на тех же правах, что и Татарская, Башкирская или Якутская.