С таким заголовком оказался у читателей вышедший после месячного перерыва выпуск газеты «Россия» №7 (221) за 29 марта — 4 апреля 1995 года. Этот девиз имел как прямое значение, связанное с переходом на летнее время, так и смысл, связанный со скоростью преодоления в стране негативных процессов и, прежде всего, прекращения военных действий в Чечне.

Вся Россия живет по московскому времени, иногда, правда‚ добавляя к нему пару-тройку часов местного. Лет пятнадцать в этой сфере мы стали походить на Европу: переходим с зимнего на летнее время и наоборот. В нынешнюю бурную эпоху понятие «перевод стрелок» имеет многозначительный смысл, особенно применительно к политической жизни. 26 марта страна в который раз перевела стрелки (в буквальном смысле) на час вперед. Есть в столице, разумеется, специальные хронометры немыслимой точности, но символом времени страны остаются часы Спасской башни Московского Кремля. И приезжий, и москвич, оказавшись на Красной площади обязательно сверят с ними свои, наручные. Если представится такой случай, делайте это смело: главные часы могут «убегать» или отставать в сутки лишь на 2 – 3 секунды. Об истории и жизни кремлевских часов читайте в материале Андрея ЖДАНКИНА

Президент, кажется, в отпуске

Алексей ФРОЛОВ

В конце прошлой недели поклонники «Санта-Барбары» были изрядно раздосадованы. Их любимое произведение не появилось на экране в привычное для них время. В сетке телевизионного вещания нескончаемый сериал подвинула трансляция из Мраморного зала Кремля, где в присутствии президента состоялось расширенное заседание правительства.

Можно спорить о значительности или, напротив, малой малости этого события, что и происходит по десять раз на дню. Одни сравнивают эти правительственные посиделки с почившими в бозе пленумами ЦК КПСС, другие — с партхозактивами. Между тем событие это носит драматический характер. Мы наблюдали, по словам Виктора Черномырдина, старт нового наступления макроэкономической стабилизации. Напомним, что это уже не первая, а третья попытка вырваться из хаоса и беспредела с помощью универсального западного инструмента. А третья традиционно связывается в обыденном сознании с последней. Мало того, признание третьего захода означает, как ни толкуй, провал первых двух.

Откуда же черпается оптимизм на этот раз?

Наблюдатели дружно отмечали: президент не проронил в Мраморном зале ни слова, хотя вроде и собирался выступить с краткой речью. А после перерыва он и совсем не появился в президиуме. Объясняли это его крутой занятостью, а также слишком большой концентрацией негативной информации, свалившейся на него в одночасье. Обычно-то, мол, информация фильтруется, подслащивается окружением… Но, видимо, дело не в этом. Борису Николаевичу и не нужно было особо рассиживаться, тратиться на слова. Своим присутствием он как бы уже благословил правительственное начинание. Они, общество видит, в одной упряжке, но каждый при — своей роли. После такой демонстрации президенту трудно уйти в сторону. А коли так, — то можно быть уверенным, что его политическая воля обеспечит успех «третьего подхода к весу». Ведь мало, скажем, вовремя утвердить бюджет или дожать Международный валютный фонд по части получения спасительного резервного кредита. Нужно знать толк, разбираться в социальной, если так можно выразиться, тектонике. Уметь предугадать, куда сдвинется плита очередного неудовольствия и не вызовет ли общественного потрясения. И, владея ситуацией, вовремя снять напряжение, направив разрушительную энергию в мирное, созидающее русло. Такова президентская роль.

В этом, кажется, наш президент отчасти преуспел, особенно если судить по ближнему кругу. Доказательством тому -моментальное решение судьбы разноплановой склоки, в течение последнего месяца охватившей у всех на виду несколько этажей, казалось бы, устоявшихся, незыблемых институтов управления.

Мановением руки ликвидируется затянувшийся конфликт в Большом театре. Министр культуры Сидоров, защитник, по его словам, «пьеро и мальвин» и ярый противник прежнего театрального начальства, пишет, как сообщалось, медоточивое послание прежде ему мало симпатичному Владимиру Васильеву и горячо жмет руку прежде совсем ему не симпатичному, выживаемому из театра Владимиру Коконину.

Миром заканчивается и малопочтенная пикировка московского мэра с генералами главного управления охраны.

И это только видимая, скандализированная часть айсберга. Что там, в толще, знать не дано, но наверняка в случае необходимости все не к месту возникшее жестоко подавляется или регулируется — президент на то и президент. Однако если эта безусловная управляемость наблюдается в ближнем радиусе действия, может ли она повлиять, скажем, на оптимистический настрой в масштабе, к примеру, той задачи, которая была сформулирована на последнем заседании правительства? Или, говоря иначе, все ли здесь в президентской власти?

Берут сомнения. И не потому, что на совещании было немало несогласных или сомневающихся в оглашенной среднесрочной программе. В ходе кремлевских бдений в который раз подтвердилось наличие противостояния Центра и части регионов, а значит, ограниченная, условная управляемость ими. Причем очередное доказательство тому мы получали из уст фигуры, казалось бы, безупречной для кремлевской команды. Владимир Шумейко, славящийся своим угадыванием президентских настроений и с разной долей успеха озвучивающий их, на этот раз в оценке принципиальных вопросов был по другую сторону своих обычных симпатий. Присутствующие в Мраморном зале — услышали совершенно недвусмысленное: «Субъекты Федерации категорически против спихивания на них дополнительных расходов без выделения финансов из бюджета».

Эта твердая решимость не идти на поводу у стратегов, пытающихся взвалить на регионы львиную долю затрат, не предусмотренных бюджетной строкой, была дерзко продемонстрирована вечером того же дня. На закрытую встречу в президентской резиденции АВС не явились первые лица Татарии и Башкирии, что, несомненно, огорчило Бориса Николаевича, не до конца, по мнению наблюдателей, понимающего, что его возможности в чем-то ограничены московскими пределами.

Лишним тому доказательством можно считать и реплику, брошенную вскользь участником кремлевского заседания, известным экономистом Павлом Буничем. Он усомнился в возможности проведения жесткой кредитно-финансовой политики, как того требует новый правительственный курс, в отсутствие должных инвестиций. В силах президента разом отменить пятьдесят с лишним собственных указов о широких льготах на экспорт н импорт, Но вот повлиять на то, чтобы остановить падение инвестиционного спроса — а за последнее время Россия стала в двадцать раз менее привлекательной для иностранного капитала, — здесь бабушка надвое сказала.

Видимо, недаром помощник президента по экономическим вопросам Александр Лившиц готов купить шляпу, которую никогда прежде не носил и носить не собирается, а купит только для того, чтобы сделать по всей форме реверанс Анатолию Чубайсу, если тот сдержит свое слово и доведет к концу года уровень инфляции до одного процента. Однако приобретать шляпу г ин Лившиц не спешит.

Всю предыдущую неделю столичный Казанский вокзал мылся, чистился, В понедельник отсюда президент со свитой отбывал поездом в заслуженный двухнедельный отпуск. По дороге он будет делать остановки, чтобы общаться с народом и не терять уверенности, что он президент России, а не переменчивый вершитель судеб ближайшего окружения. А по возвращении мы будем ждать от него новых наработок. Как всегда, возможны неожиданности.

Коль мирить, так до конца

Лидия ТИМОФЕЕВА

Недавно «Российская газета» опубликовала Перечень мероприятий правительства Российской Федерации по урегулированию кризиса в Чеченской Республике, где предполагается в три прыжка преодолеть пропасть отчуждения: прекратить боевые действия и одновременно приступить к формированию дееспособной власти в республике, а также начать подготовку к выборам в парламент ЧР и в обе палаты Федерального Собрания России; заняться восстановлением разрушенного хозяйства Чечни и, наконец, предпринять серию мер по информационному обеспечению деятельности федеральных властей в этих направлениях. Намерение благое, однако документ не однозначен.

Как известно, и московская конференция «Мирная инициатива на Кавказе», проведенная по настоянию зам. председателя Совета Федерации Рамазана Абдулатипова, как самостоятельная общественная экспертиза разработала и передала президенту и правительству свой План поэтапного урегулирования чеченского кризиса, с которым у нас мало кто знаком. «Россия» публикует его сегодня на’3-й полосе.

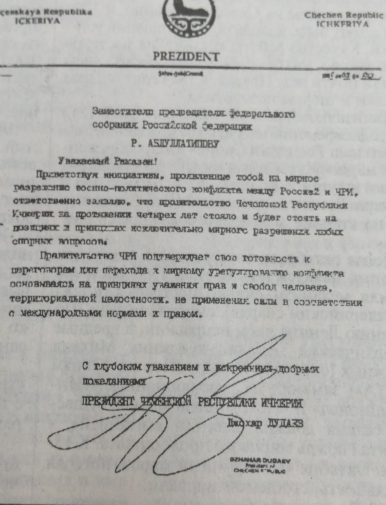

Именно этот документ вызвал незамедлительную реакцию Дудаева, выразившуюся в кратком послании к господину Абдулатипову. Часть предложений общественности совпадает с правительственными мерами. Но, откровенно говоря, этот план более симпатичен нашим экспертам. Судите сами. Разве может быть объективным судьей в непримиримой кровавой схватке одна из неправых сторон? По законам переговорного процесса — нет. Нужен бесстрастный посредник из числа уважаемых граждан, с которыми считаются обе стороны. В правительственном варианте «мирителем» выступает само правительство. В варианте, подготовленном координационным советом конференции, эту роль должна сыграть группа посредников из депутатов Федерального Собрания, глав органов власти субъектов Федерации, представителей общественных гуманитарных и правозащитных организаций. Кстати, почему бы не люди, подписавшие документ?

В варианте «А» (конференции) в отличие от варианта «Б» (правительства) указаны реальные механизмы снижения напряженности во всех сферах. К примеру, в военной предлагается создание двухсторонней военной комиссии как из представителей федеральных войск, так и вооруженных формирований, контролируемых Д. Дудаевым. Все спорные вопросы рассматриваются именно ею с обязательным привлечением группы посредников. Далее, «А» предусматривает разоружение незаконных формирований на территории Чечни, и планомерный вывод частей и соединений ВС РФ и МВД РФ, кроме отрядов самообороны сельских общин и части федеральных сил, до полного урегулирования военного конфликта. «Б» категорически требует формирования местных органов охраны правопорядка, которые бы вошли в единую систему МВД России, территориальных органов суда и прокуратуры. Не думаю, что чеченская сторона охотно согласится с этим, столкнувшись с многочисленными случаями нарушения указов и приказов федеральными войсками о перемирии и сама не отличаясь в этом смысле последовательностью. А вот создание смешанных патрулей для поддержания порядка в зонах, разъединяющих противоборствующие стороны, вполне реально, что и рекомендует вариант «А».

Если в документе «Б» много декларативных заявлений (особенно в разделе II, где речь идет о стабилизации социально-экономической ситуации) типа «восстановление объектов жизнеобеспечения» то в «А» указаны конкретные и вполне контролируемые со стороны общественности и органов правопорядка меры. К. примеру, взаимный обмен пленными по принципу «всех на всех» и одновременное освобождение всех лиц, содержащихся в фильтрационных пунктах, или законодательное закрепление прав мирных жителей ЧР, пострадавших от военных действий и до их начала… и т.д. и т.п.

Одним словом, общественный документ выполнен более квалифицированно как с точки зрения теории политических переговоров, так и с точки зрения требования заурядного гуманизма — внимания к человеку.

Но уже одно радует, что федеральная власть услышала голоса своих граждан, пусть и не рядовых, и, кажется, готова действительно к переговорному процессу. Ее наблюдатели присутствовали в прошедшее воскресенье в Пятигорске на первой представительной конференции по примирению с начала военных действий, где в отличие от московской было немало эмиссаров со стороны Дудаева и других чеченских политических группировок. Подписанная там Хартия национального согласия, как и открывающаяся в середине апреля в Грозном миссия ОБСЕ, — безусловно, новый этап в понимании Кремлем опасности затяжки военных действий на Северном Кавказе, грозящих охватить весь регион. Теперь только бы вновь не наломать дров и не представить на очередной их тур согласно пункту 4.1 правительственных мер «серию брошюр о преступлениях режима Д. Дудаева», кстати, пока не осужденного никаким судом.

Долгий путь к согласию

План поэтапного урегулирования чеченского кризиса состоит из следующих этапов:

— прекращение боевых действий;

— осуществление гуманитарных акций;

— переход к мирному урегулированию конфликта;

— мирное урегулирование внутри Чеченской Республики;

— подготовка и подписание Договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Чеченской Республикой.

Первые три этапа урегулирования проходят при участии группы посредников, состоящей из депутатов Федерального Собрания, глав органов власти субъектов Федерации, представителей общественных гуманитарных и правозащитных организаций. Одновременно идет подготовка общечеченского «круглого стола» по урегулированию кризиса и преодолению его последствий.

Посредники должны работать в тесном контакте, обмениваясь объективной информацией, наблюдая за действиями сторон при урегулировании военного конфликта.

Правительству Российской Федерации предлагается признать происходящие в Чеченской Республике события «вооруженным конфликтом немеждународного характера».

I. Прекращение боевых действий

На этом этапе переговоры могут быть между представителями федеральных вооруженных сил и вооруженными формированиями, контролируемыми командованием Д.Дудаева. В ходе переговоров дудаевская сторона должна четко определить зону, в пределах которой она принимает на себя ответственность за реализацию графика прекращения боевых действий, контроль за отрядами ополченцев и другими вооруженными группами, противостоящими федеральным войскам, иные шаги, предусмотренные данным разделом Плана. Переговоры с вооруженными группами и их командирами, отказывающимися подчиняться распоряжениям руководства вооруженных формирований, контролируемых командованием Д.Дудаева, могут осуществляться вне рамок данного Плана. О военных акциях против таких групп должны заблаговременно уведомляться обе стороны.

Прекращение боевых действий состоит из следующих шагов:

1. Создается Военная комиссия, состоящая из представителей федеральных войск и представителей вооруженных формирований, контролируемых командованием Д.Дудаева.

2. Немедленно прекращается нанесение ракетных и бомбовых ударов авиацией, применение всех видов артиллерии, а также танков и другой бронетехники, гранатометов и реактивных снарядов всех видов. Запрещается также массированное применение стрелкового оружия, направленное на получение той или другой стороной тактического преимущества на отдельных участках соприкосновения. Стороны берут на себя обязательства в кратчайшие сроки добиться полного прекращения огня, включая все виды стрелкового оружия, и создания контрольного механизма для соблюдения этого условия, Федеральная военная авиация воздерживается от облетов на низких высотах населенных пунктов; вооруженные формирования, контролируемые командованием Д.Дудаева, В свою очередь воздерживаются от применения средств противовоздушной обороны. ‚

3. Воюющие стороны разводят свои вооруженные силы на взаимно согласованные рубежи, отстоящие друг от друга на расстоянии, безопасном от любого стрелкового оружия.

4. Командование Д.Дудаева устанавливает контроль за отрядами ополченцев в своей зоне ответственности и обеспечивает выполнение ими согласованных мер, в том числе складирование оружия под контроль Военной комиссии.

5. Представители федеральных вооруженных сил обеспечивают сохранение в населенных пунктах вплоть до полного урегулирования вооруженного конфликта отрядов самообороны, действующих совместно с местными правоохранительными органами.

6. Передвижение тяжелой военной техники и крупных войсковых соединений по всей территории конфликта производится лишь с предварительным уведомлением обеих сторон о маршруте и целях таких передвижений. Запрещается передислокация войск и военной техники, направленная на резкое изменение баланса сил в целом или на отдельных участках в зоне конфликта. Спорные вопросы должны выноситься на рассмотрение Военной комиссии с обязательным привлечением группы посредников.

7. К взаимно согласованному сроку осуществляется полное прекращение боевых действий, ведение огня из всех видов стрелкового оружия, складирование оружия под контролем Военной комиссии.

8. Создаются смешанные патрули, поддерживающие порядок в зонах, разъединяющих противоборствующие стороны на переходный период. Состав, порядок формирования и функционирования этих патрулей определяется Военной комиссией.

II. Закрепление прекращения огня и первоочередные гуманитарные меры

1. Решение вопроса о тяжелом вооружении, находящемся в распоряжении вооруженных формирований, контролируемых командованием Д.Дудаева. Возможно складирование его в оговоренном порядке в определенных обеими сторонами пунктах под контролем Военной комиссии и группы посредников.

2. Начало операций по разминированию местности и строений. Обмен картами минных заграждений, установленных каждой стороной и оказавшихся на территории, контролируемой противоположной стороной.

3. Осуществление широкомасштабных гуманитарных акций и организация жизнеобеспечения всех населенных пунктов Чеченской Республики.

4. Вывоз тел погибших и эвакуация раненых.

5. Эвакуация гражданского населения, желающего покинуть зону конфликта.

6. Взаимный обмен пленными между сторонами по принципу «всех на всех». Одновременно должны быть освобождены лица, содержащиеся в фильтрационных пунктах.

7. Обеспечение и поддержка народной дипломатии в населенных пунктах и селах Чеченской Республики.

8. Планомерный вывод частей и соединений ВС РФ и МВД РФ, высвобождаемых в связи с прекращением военных действий, с территории Чеченской Республики.

9. Разоружение и роспуск всех незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики (за исключением указанных в п, 5 раздела I), обеспечение возможности возвращения к местам проживания и мирному труду участников вооруженных формирований в соответствии с Законом об амнистии, принятым Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации.

10. Реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения, в том числе с привлечением отрядов самообороны, созданных на переходный период сельскими общинами.

11. Обеспечение эффективной деятельности представителей Международного Красного Креста в регионе конфликта в соответствии с его международным мандатом.

12. Возмещение ущерба и оказание социальной помощи гражданскому населению, пострадавшему от военных действий.

13. Законодательное закрепление прав мирных жителей Чеченской Республики, пострадавших от военных действий и до их начала, а также создание необходимых условий для возвращения к местам постоянного проживания вынужденных переселенцев в соответствии с их желанием.

III. Переход к мирному урегулированию

Цель этого этапа — подготовка мирных переговоров с привлечением к переговорному процессу всех заинтересованных сторон.

Осуществление данного этапа обеспечивается группой посредников при содействии федеральных властей, а также представителей всех наличествующих сил Чеченской Республики.

Предпосылками к началу всеобъемлющих мирных переговоров Должны стать:

1. Достижение договоренности о полном и окончательном отказе от силовых методов решения конфликта при обязательствах соблюдения всеми привлекающимися к урегулированию сторонами прав личности, этнических, религиозных и иных групп населения.

2. Привлечение к процессу. мирного урегулирования (в виде «общечеченского круглого стола») представителей всех влиятельных политических и общественных сил.

3. Материальная и финансовая поддержка усилий по восстановлению нормальной жизни в Чеченской Республике. |

IV. Мирное урегулирование внутри Чеченской Республики

Мирное урегулирование в Чеченской Республике должно рассматриваться как переговорный процесс, формы которого необходимо определить на предыдущем этапе. Никакие политические и общественные силы Чечни не могут быть произвольно отстранены от урегулирования.

В переговорах должны принять участие также представители федеральной власти России.

Цель переговоров: урегулирование внутриполитической ситуации в Чеченской Республике и подготовка к проведению всеобщих выборов в органы представительной власти и местного самоуправления с последующим формированием системы исполнительной власти.

V. Проведение выборов

Проводятся свободные выборы в представительные органы и на определенные на предыдущем этапе государственные должности на всей территории Чеченской Республики. При проведении выборов обеспечиваются условия, исключающие какое-либо силовое давление на избирателей, а также фальсификацию результатов, для чего выборы проводятся с участием наблюдателей от общественных организаций, в том числе — международных.

В результате выборов в Чеченской Республике создаются легитимные органы власти, которые в состоянии представлять все население Чеченской Республики, В том числе и во взаимоотношениях с федеральными властями Российской Федерации.

VI. Урегулирование отношений между Чеченской Республикой и Российской Федерацией

Эта цель достигается путем переговоров представителей вновь избранного чеченского руководства с руководством Российской Федерации, подготовки и подписания Договора о разграничении полномочий, объем которых и определяет статус Чеченской Республики в составе Российской Федерации. В ходе переговоров и в принятых документах важно обеспечить права человека, этнических, религиозных и иных групп населения Чеченской Республики.

Разрабатывается федеральная программа перспективного комплексного развития экономики, социальной и культурной сферы Чеченской Республики, сотрудничества республики со всеми субъектами Российской Федерации.

Принят конференцией «Мирная инициатива на Кавказе»

14 марта 1995 года

Владимир ЛЫСЕНКО: «Сегодня мира требуют все»

Сегодняшнего нашего собеседника можно с полным основанием отнести к российским политикам новой волны. И хотя у Владимира Николаевича солидный послужной список — такой маститые политические деятели обретают разве что на склоне лет, -он кажется непривычно молодым, чтобы успеть всерьез поработать и одним из организаторов знаменитой «Демплатформы», и депутатом двух созывов уже российского парламента, и организатором, а теперь и бессменным лидером Республиканской партии, и заместителем министра по делам национальностей РФ. Ныне Владимир Лысенко — председатель подкомитета Государственной думы по развитию федеративных ‚ отношений. Это отчасти определило тему беседы ‹ с ним нашего обозревателя Алексея ФРОЛОВА.

— В апреле исполнится десять лет, как началась перестройка. Вы все эти годы были в гуще событий. Если коротко, что в этом десятилетии кажется вам самым примечательным.

— Наверное, то, что сегодняшняя Россия — это уже не тоталитарное государство. Это страна, где реально существуют многоукладная экономика, реальные свободы. Мы не мечтаем об идеологическом и политическом многообразии — мы живем в нем. То есть годы эти я вспоминаю с благодарностью, хотя в них было больше тумаков и шишек. Мы пришли 30-40-летними и осваивали ее премудрости на ходу. Первым, насколько мне помнится, уроком стало понимание того, что распад Союза повлек за собой серьезную деформацию экономики. Разрыв хозяйственных связей, шоковый скачок к рынку, методы реализации реформ поколебали радужные представления о скорой победе взятого курса: Растаяли надежды, что мы в обозримый период сможем перейти к обществу западного образца с магазинами, ломящимися от изобилия товаров, с хорошей зарплатой, с парламентской демократией, — эти надежды оказались иллюзорными. И на сегодняшний день мы видим, что Россия вместо того, чтобы стать богатой и процветающей страной, оказалась в тяжелейшем положении.

— Это явно связано еще и с тем, что мы воспользовались моделью, пригодной для стран традиционной демократии или тех стран, которые не успели окончательно погрузиться в сумрак тоталитаризма.

_ = Да, мы переоценили, скажем так, степень европеизации России. Нам казалось, что у нас такая же ситуация, как в той же Чехии или Восточной Германии. На самом деле, я с вами согласен, они не успели забыть, как жилось при частной собственности. У них, можно сказать, в крови традиции гражданского общества, западной демократии. Россия же была совершенно самобытной, зажатой к тому же в тиски коммунистических представлений, и об институтах, привычных восточноевропейцам, едва наслышана. Понятно, почему мы сегодня переживаем период отката от наспех введенной парламентской демократии, которую мы, казалось бы, навсегда установили в 90-м году. Торопясь и пыжась, мы перескочили необходимый этап развития, о котором наши ведущие политологи неоднократно говорили. Из тоталитаризма нет прямого пути к демократии. Нужно было преодолеть некую переходную ступень и, как говорится, вползти в мягкий авторитарный режим. Время показало, что, не имея сильной государственной власти, невозможно реализовать реформаторскую программу, о которой демократы пять лет твердили как о реальной…

— Наверное, вам, как специалисту и знатоку федеративных отношений, более, чем кому-либо, известно, какое сопротивление оказывают Центру регионы и республики, препятствуя закреплению авторитарных тенденций. У них свои заботы и виды на жизнь. Возможно ли изменить структуру общества в том направлении, о котором вы говорите, если сопротивление сегодня день ото дня нарастает? Теперь уже по причине чеченского кризиса.

— Скрывать нечего. В нынешней ситуации субъекты Федерации пытаются окружить себя неким поясом обороны, опасаясь, что Москва, как в случае с Чечней, посягнет на их неокрепшую самостоятельность. Это весьма опасная тенденция. Специалисты знают о существовании централизованных и децентрализованных авторитарных режимов. Сегодня целый ряд руководителей субъектов Федерации не хочет выборов, не очень считается с представительными органами власти и фактически стал бесконтрольным. То есть потихоньку-полегоньку в ряде регионов возникают маленькие режимчики. И если война в Чечне будет продолжаться, субъекты все сильнее будут отгораживаться от федерального Центра. Он, скажем, не сможет, как прежде, подпитывать, подкармливать тех, с которыми сложились натянутые отношения. Результат здесь заранее известен — эти отношения резко ухудшатся, и мы приблизимся к той ситуации, которую Союз переживал в 1989-1990 годах — перед распадом. Вот вам первые издержки чеченской мясорубки.

— А вам не кажется, что то, о чем вы сейчас говорите, отчасти уже произошло? Только 3 процента опрошенных готовы были бы проголосовать за Бориса Ельцина, если бы президентские выборы состоялись сегодня. Значит, рейтинг Бориса Николаевича опустился до той самой черты, которая не позволяет ему надеяться быть избранным на следующих президентских выборах, а его команда должна сворачивать штандарты…

— Дело тут, может быть, даже в другом. Если бы у нас существовала нормальная модель смены власти, беспокойство бы так не ширилось. Ну вот, скажем, в Литве на смену Ландсбергису пришел Бразаускас. Ландсбергис уже не на первых ролях работает в парламенте. Бразаускас проводит социал-демократическую политику. То есть все в порядке вещей, каждый занят до очередной смены власти работой на благо республики. У нас ситуация в самом изначалии взрывоопасная. Коммунисты и национал-патриоты сегодня во весь голос говорят, что стоит им прийти к власти, тут же будет затеян процесс над теми, кто спровоцировал кровавые события в октябре 93-го, запятнал себя беловежскими договоренностями. Иными словами, проигравшим не придется рассчитывать на нечто подобное Фонду Горбачева, они отправятся в места не столь отдаленные. Стоит ли говорить, что это выводит парламентскую борьбу из политического русла, заменяя ее вероятностью уголовного преследования. И, разумеется, реакция на такой исход однозначна — если хочешь сохранить себя и свою семью, не допусти победы соперника, чего бы это ни стоило.

— А тут еще все утяжеляет чеченский синдром…

— Еще как. Война в Чечне явилась катализатором тех процессов, которые шли достаточно незаметно, и вдруг стали резко обнаруживаться, сталкиваться, погонять друг друга. Падение производства, о котором как бы между прочим давным-давно толковали, оказалось обвальным. Вокруг бюджета началась подозрительная возня — чеченские события явно увеличили дисбаланс. Заволновались шахтеры, справедливо полагая, что в связи с чеченскими тратами отодвигается выплата задолженностей. Лодка стала раскачиваться как бы независимо от пассажиров. И мы оказались перед дилеммой: либо сделать последнюю попытку и удержаться на почве мягкого авторитаризма, достаточно просвещенного и цивилизованного, чтобы путем каких-то отдельных ограничений прав и свобод все-таки сохранить демократию и продвинуть реформы (а потом, отказавшись от этих ограничений, естественно преобразоваться в президентский или парламентский режим), либо не сопротивляться дискредитации, дать загнать себя в угол, оставив страну на окончательное растерзание неведомой третьей силе.

-По-моему, дискредитировать нынешний режим дальше некуда. Вспомните печально известные телевизионные кадры, запечатлевшие президента на алма-атинской встрече в верхах. Показали занемогшего человека не жалеючи. Народ только диву давался… Да и недавние московские разборки не прибавляют авторитета власти. Под боком у Кремля творится неправое дело, а президенту вроде невдомек: как ни глянешь на телевизионный экран, Борис Николаевич с Лужковым не разлей вода… Это что — от незнания ситуации, в которую выше крыши погружен обыватель, или. мы имеем здесь дело с хитроумным обдуманным ходом на случай грядущих упреков, мол, я всегда хотел как лучше, да вот плохие исполнители и информаторы достались?..

— Мне кажется, что подобный поведенческий рисунок — от затянувшегося периода колебаний. Не принято решение, на чье плечо окончательно опереться. В таком случае ищется третий: опять президента подставили… Хотя вы правы, это может быть и эпизод какой-то многоходовой аппаратной игры. Впрочем, в любой интерпретации я склоняюсь к долготерпению. Туг как-то к нам в правление Республиканской партии пожаловал высокопоставленный чиновник из правительства Москвы. «Мужики, — горячо говорил он, между прочим. — Критикуйте президента по делу, обнажайте язвы — этого никто вам не может запретить. Но не надо перебора, политических дразнилок. Хотя бы не провоцируйте мелкими уколами Кремль на неадекватные поступки — от этих уколов там уже места живого нет. Пожалейте президента если не ради сохранения остатков имиджа, то чтобы сохранить хрупкий мир, дотянуть до выборов. Не надо раскачивать и без того неустойчивую на плаву лодку…» И этот, может быть, несколько эмоциональный призыв нашел в наших рядах понимание. Зная, к примеру, отношение президента к чеченским событиям, мы, болея за дело и щадя его самолюбие, не стали, как это у нас повелось, лезть на рожон, решили действовать без истерик, обвинений и проклятий и, поступившись узкопартийными и фракционными интересами ради интересов общероссийских, нацелились на созыв конференции «Мирная инициатива на Кавказе». Привлекли широкий круг ответственных и авторитетных людей.Тут были и представители православного и мусульманского духовенства, а также противоборствующих сторон, и правозащитники, и представители регионов и центральной власти, лидеры разных партий и движений, депутаты парламента. К их голосу нельзя было не прислушаться. Была разработана и соответствующая программа.

— Однако, насколько мне известно, вы обманулись в своих ожиданиях?

— Положа руку на сердце — да… Ждали приема координационного совета конференции президентом — так и не дождались. Должен был выступить у нас Виктор Степанович Черномырдин — не счел, видать, необходимым. Прислал Сергея Шахрая… Все бы ничего, только Сергей Михайлович пришел на конференцию с нежданным — правительственной программой умиротворения, которая не то чтобы ставила на нашей крест, но явно сковывала общественную инициативу и перебегала, так сказать, нам дорогу… В общем, нас тихо-мирно потеснили, и сегодня на каждом повороте звучит правительственная программа. Нашей — как не бывало. Между тем стоит сравнить тексты, чтобы понять: Правительственная — невыполнима. Чеченско — дудаевская сторона никогда не примет недвусмысленных ультиматумов. Что касается нашей, читайте, там все сказано в открытую.

— Если ваша программа приемлемей, результативней, какой смысл было, как вы говорите, перебегать вам дорогу, лишний раз демонстрируя обществу противостояние?

— Тут особенно гадать не приходится. Во-первых, власти явно задеты за живое. Мы покусились на их приоритеты, перехватили инициативу, с которой они непростительно долго тянули, полагаясь, что бы ни говорилось, на военное главным образом решение проблемы. Во-вторых, в канун 50-летия Победы. нужно было продемонстрировать вконец разочарованному Западу российское смирение — слишком велика наша от них зависимость, чтобы их мнением можно было бы бесконечно пренебрегать…

-Не означает ли все это элементарную ложь во спасение? Коль скоро правительственная программа по основным позициям противоречит планам дудаевской команды, войны не остановить…

— Скорее всего так. Сложится трагическая для страны ситуация. Вы, наверное, заметили, что в парламенте стала появляться вроде бы совсем ушедшая с политического горизонта тенденция — вернуть полномочия, которые президент по новой Конституции отобрал у парламентариев. То есть восстановить парламентский контроль за исполнительной властью. Скажем, назначать и смещать не только премьер-министра, но и ведущих членов кабинета… Эта попытка вернуться к ситуации до октября 1993 года предпринимается с подачи оппозиции. Я считаю, что с точки зрения исторической логики Ельцин был тогда прав. Для складывавшейся в те дни ситуации просто необходимы были сильная президентская власть и парламент, который бы занимался исключительно законодательной работой… Однако сейчас, когда президент проявляет явную немощь, не решаясь по-настоящему миром разрешить чеченскую проблему, он просто вынуждает парламент под давлением населения бороться за власть. Это очень опасная тенденция. И чем больше Ельцин будет колебаться или упорствовать, тем настойчивее парламент будет пытаться лишить его тех функций, которыми он наделен Конституцией. Такие телодвижения уже наблюдаются: Но если говорить о лично моей парламентской миссии в этом смысле, то она будет четко ограничиваться конституционными рамками. С непременным привлечением мощной общественной поддержки готов в который раз убеждать президента, убеждать, убеждать…

Сегодня мира требуют все.

Лужков — Центру: ни мира, ни войны, а заниматься делом

После заявления Б. Ельцина о том, что он не примет отставки Ю. Лужкова, и, вслед за этим назначения нового прокурора Москвы, к которому мэр отнесся вполне лояльно, конфликт федеральных и столичных властей внешне пошел на убыль. Однако угли вроде бы затушенного пожара будут еще долго тлеть, угрожая новым возгоранием. Что закономерно, поскольку никаких существенных изменений по линии Кремль — московская мэрия не произошло, а подлинные причины недавнего кризиса так и не проанализированы.

Александр ЕВЛАХОВ

Скоропалительные комментарии, прозвучавшие по этому поводу в прессе, разумеется, не в счет. И по поводу борьбы за влияние кланов, и насчет того, что все атаки на Лужкова связаны с предстоящей избирательной кампанией. То ли потому, что Ельцин решил сделать столичного мэра своим преемником и, опираясь на собственный опыт, хочет для поднятия его популярности создать ему ореол гонимого и преследуемого. То ли совсем наоборот — активность Лужкова стала российскому президенту и его окружению что бельмо в глазу. Одним словом, классический вариант — правительство ударило в колокол под названием «Российская газета», та, поместив серию разоблачительных публикаций о закулисных интригах ставящей на Лужкова столичной финансовой элиты, разбудила Кремль; который, в свою очередь, развернул превентивные бои. Вот и был подсказан президенту, отправившемуся в скорбный час в Останкино, вариант с отставкой столичного прокурора и начальника милиции.

Звучит эффектно, но неубедительно. Начнем с того, что стилю поведения в духе «вождь и учитель на месте руководит деятельностью кооператива» обучать Бориса Николаевича необходимости нет никакой. Уж в чем — в чем, а в этом он преуспел, командуя и Свердловской областью, и Москвой. Впрочем, эпизоды, связанные со снятием с работы руководителей мясокомбинатов за высокие цены на колбасу сразу после либерализации, — из еще более поздней истории, уже президентской. Так почему же, спрашивается, директора освободить можно, а прокурора нельзя?

Проблема эта вовсе не из серии, как поссорились А и Б или В и Г. Она отражает крайне низкий уровень практического разделения сфер полномочий между федеральным Центром и территориями, предусмотренного Конституцией и Федеративным договором.

Можно предположить, что и в данном случае, рассматривая решения, принятые в отношении руководителей московской милиции и прокуратуры, Конституционный суд однозначной их правовой оценки не даст, ограничившись констатациями типа «с одной стороны» и «с другой стороны». Говоря о том, что, мол, Юрий Лужков не умеет держать удар, Анатолий Чубайс покривил душой — каждому известно: равных главе столичной администрации по умению держать удар найдется немного. Каждому ясно, первый вице-премьер постарался свести с ним счеты за поддержку президентом московской модели приватизации. Однако и вопрос о том, как проводить приватизацию, вторичен, поскольку вновь упирается в названную выше проблему компетенции Центра и территорий. До сих пор так и не ясно, в каком диапазоне субъекты Федерации имеют право ‘на собственную политику реформ, подкрепленную местным законодательством. Скажем, Ульяновская область почему-то может даже сохранять талоны и фиксированные цены, как бы оставаясь в 1991 году, и это мало кого волнует. А Москва, начавшая путь к частной собственности еще во времена боев за социализм в большинстве других регионов и имеющая сегодня наибольший сектор приватизированной экономики, должна смотреть в рот господину Чубайсу.

Многие прогнозируют, что ситуация «полевения» уже на ближайших выборах охватит многие регионы, однако не будет столь очевидной в Санкт-Петербурге и Москве. И это обстоятельство тоже следует учитывать. В противном случае столица, где сосредоточено около 80 процентов финансового капитала, может повторить прецедент России 1990 года по отношению к союзным властям.

Кстати, об избирательной кампании. Конфликт Ельцин — Лужков и применительно к ней носит скорее опосредованный характер. Утверждать, будто бы московский мэр является наиболее опасным конкурентом российскому президенту, как минимум несерьезно. Дело не в словах, а в линии поведения, которая позволяет причислить Лужкова по отношению к Ельцину к лояльному меньшинству. И в этом смысле версия относительно желания Б. Ельцина видеть именно Ю. Лужкова своим преемником, который «не сдаст» и явно «сменовехствовать» не будет, вполне оправданна. Однако здесь интересы президента РФ (если это действительно так) и его окружения явно не совпадают. И если бы отставка Ю. Лужкова не была бы отклонена, то не исключено, что он вне зависимости от собственных намерений оказался бы вовлеченным в борьбу уже на ближайших выборах 1995 года.

При нынешнем же раскладе он будет довершать начатое — реконструкцию столицы и укрепление собственного авторитета в качестве человека дела. Что, к слову сказать, получается у него неплохо.

Стрельба по Калашникову

Татьяна ПОПОВА

Дело о подлоге, якобы совершенном председателем Комитета Госдумы по труду и социальной поддержке Сергеем Калашниковым, завертелось 17 марта, когда в Думе ждали первого слушания законопроекта о негосударственных пенсионных фондах.

Чуткие к народным страданиям лица обнаружили, что положительные заключения на проект комитета, выданные правительством и правовым управлением ‚ Думы, пришпилили к другому тексту, «в который внесены изменения принципиального характера». Руководитель рабочей группы Экспертного совета при правительстве РФ Михаил Дрель сообщил «Известиям», что хитрый господин Калашников — мастер запутывать архинужные стране проекты. В 53-м номере «Известий» от 23 марта можно прочесть, что «система, предложенная господином Калашниковым, гениально запутывает весь путь прохождения денег», что она предлагает варианты, которые «не может объяснить даже Минюст» и что при ней «не только рядовой пенсионер, но и бригада суперсыщиков не смогут отыскать дыру, в которую провалятся деньги…» Тут же приводились письменные высказывания председателя Экспертного совета при правительстве РФ Георгия Хижи, будто бы направленные в правительство, из которых явствует, как вредны для будущих пенсионеров калашниковские дополнения к законопроекту.

Однако, по устному сообщению М.Маслова, руководителя секретариата Ю.Ярова, на момент злополучной публикации в «Известиях» подобных писем по вопросу о НПФ от Г.Хижи не поступало. Мы ознакомились с тем письмом, которое действительно пришло к Ярову от Хижи, и убедились, что там написано другое: «…прошу Вас дать поручение Экспертному совету подготовить и внести в Правительство РФ материалы по созданию Резервного Фонда…» — того самого, про который «Известия» говорили: «славная кормушка».

Сергей Калашников отверг эти обвинения, заявив, что в России действует сейчас около 1200 негосударственных пенсионных фондов, По сути, бесконтрольно собирающих громадные суммы при высокой степени риска банкротства.

Речь идет об очень больших деньгах, с которыми авторы современных «пирамид» не собираются расставаться. Отсюда, массированный лоббизм данных структур в Думе и появление. статьи в «Известиях». —

Господин Калашников подчеркнул в известинской статье те места, которые он считает лживыми: это составило половину не слишком большого текста. При этом Сергей Калашников заметил, что автор не силен в технологии подготовки законопроектов, при которой на официальное заключение правительству законопроект направляется только после того, как Госдума примет его в первом чтении. Депутаты еще не обсуждали этот документ.

Апеллирование к чувствам оболваненных, «будущих пенсионеров» и посулы показать «черную дыру» находятся в явном противоречии с действительным положением вещей. Этот законопроект предполагает «жесткое фиксирование государственным контролем». В случае его принятия в нынешнем виде из 1200 существующих НПФ останутся лишь 100 — 200, но, как сказал Сергей Калашников, «реально работающих».

Движение между инфляционным прошлым и инвестиционным будущим мимо… выборов

Юрий КОЗЛОВ

Газета не выходила месяц, но по странному стечению обстоятельств именно этот месяц оказался весьма богат экономическими» событиями. Во-первых, необычайно «раннее» для России эпохи реформ принятие бюджета-95. Во-вторых, очередной «революционный» пакет указов президента, отменяющих предоставленные ранее льготы во внешнеэкономической деятельности, ликвидирующие институт спецэкспортеров, закрепляющие принцип обеспечения конкурентного доступа экспортеров к системе магистральных трубопроводов. Не менее жестко регламентируются указами президента условия и характер государственной поддержки предприятий и отраслей. Отныне таковая может осуществляться исключительно президентом по представлению правительства и только при соблюдении единых для всех «хозяйствующих субъектов» правил выделения дотаций и субсидий из бюджета. В-третьих, благополучное завершение детективной истории с предоставлением России шестимиллиардного кредита резервной поддержки МВФ, кредита, задним числом записанного в доходную часть бюджета, что безусловно является новым словом в бюджетной стратегии претендующей на политическую и экономическую независимость. страны. Ну и, в-четвертых, это, конечно же только что состоявшееся в Кремле расширенное заседание правительства РФ.

Куда менее торжественные, но от этого не менее печальные события происходили ранней весной в подводной, невидимой части айсберга, именуемой «экономикой для всех». В этой экономике по-прежнему дикими, невиданными ранее темпами рос курс доллара по отношению к рублю. Паника на мировом валютном рынке, где доллар, напротив, падал, никоим образом не коснулась российских валютных бирж, что свидетельствует о некоей и ранее, впрочем, подозреваемой оторванности сих учреждений от реального положения дел на мировых финансовых рынках.

По-прежнему зарплата подавляющего большинства россиян не поспевала за ростом цен. По-прежнему аналитические службы правительства упорно занижали среднемесячные показатели инфляции. По-прежнему вносилась путаница в простой вопрос: в каких суммах исчисляется чеченская война, а также грядущие фараоновы планы — «восстановления народного хозяйства Чеченской Республики»? По-прежнему продолжалось падение производства в базовых отраслях промышленности. В 1994 году валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с 1991 годом снизился на 40 процентов, а продукция промышленности — на 44 процента. По-прежнему всякие попытки «отдельно взятых» предприятий хоть что-то производить блокировались спускаемыми на эти самые предприятия сверху разнарядками по приватизации и акционированию. Если же говорить о Москве, то здесь в «экономику для всех» были привнесены любопытные нюансы, проистекающие то ли из уже благополучно разрешенного, толи перешедшего в хроническую стадию конфликта мэра и президента, а именно: забеспокоилась «московская» группа «уполномоченных» банков; столица еще плотнее села на «иглу» импортного продовольствия; возобновилась игра с метрополитеном, стоимость проезда в котором городские власти — в случае неполучения федеральных дотаций — обещают поднять К Лету аж до трех тысяч рублей!

Так следовало ли правительству, на совести которого и четверть населения страны, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, и растущая безработица, и не сбитая инфляция, и «черный вторник», и перманентный рост цен на жизненно необходимые продовольственные товары, и до сих пор толком не расследованная беспрецедентная в мировой практике крупномасштабная афера липовых финансовых компаний, буквально обокравших миллионы граждан, — устраивать помпезное заседание в стиле прежних расширенных пленумов ЦК, Совмина и Верховного Совета, посвященных решению «назревших экономических вопросов»?

А вот, оказывается, и следовало, ибо данное заседание вовсе не преследовало никаких экономических целей и было своего рода смотром сил, обсуждением (для посвященных) возможного сценария развития событий перед очередной политической баталией, именуемой «предстоящими выборами», а может, «предстоящими невыборами».

Так, нынешнее «наступление на экономическом фронте» было названо «третьей, решающей и последней попыткой» правительства двинуть реформы в «правильном» направлении. «Бог троицу любит», с улыбкой сообщил на пресс-конференции помощник президента по экономическим вопросам А. Ливщиц. Наконец-то удалось окончательно определить и два магических заклинания, так сказать, две пропагандистские «отмычки», объясняющие народу суть переживаемого страной момента. Когда-то это были: «совершенствование хозяйственного механизма» и «экономика должна быть экономной». Сегодня, пожалуй, даже поцветистее: «движение по мосту между инфляционным прошлым и инвестиционным будущим» и «ужесточение финансовой политики». То есть, как водится, найдено «звено», ухватившись за которое, как известно, можно вытащить всю «цепь». И звено это — уже не «свободные цены» и не «обвальная приватизация» — две первые «нерешающие» попытки? – а… финансовая стабилизация. В исполнении правительства Черномырдина — сдерживание темпов инфляции с помощью наращивания внешнего долга страны.

Выступающие — и это тоже было чем-то новым (старым?) — неоднократно подчеркивали факт «личного участия» президента в разработке и, стало быть, грядущем претворении — программы в жизнь. Определены и сроки — «добиться в течение 1995 -1997 годов возобновления экономического роста».

Таким образом, президент и правительство уже не только на законодательном, но и на экономическом «фронте» сделали все, чтобы им «не мешали работать». Не случайно же поделился своей болью по этому поводу В. Черномырдин с журналистами из «Файнэншл таймс»: «… сейчас мы переживаем период, когда мы должны осторожно, шаг за шагом, выполнять нашу (жесткую) экономическую программу, но вместо этого наше внимание и силы будут отвлечены избирательной кампанией, политическим соперничеством и взрывами популизма».

Состоявшееся в Кремле расширенное заседание правительства РФ, в общем-то, было не чем иным, как расширенным заседанием «партии власти», напряженно размышляющей не о своей ответственности перед народом, а исключительно о продлении своих полномочий и соответственно наметившей «экономические» предпосылки продления этих самых полномочий. Главным же адресатом «расширенного заседания» были отнюдь не россияне, но Запад, которому как бы было предложено увидеть в возможном предстоящем отступлении «партии власти» от Конституции, во-первых, то, что относительную управляемость и предсказуемость России может обеспечить только правящий в данный момент режим; во-вторых, что только режим «жестких ‚ реформаторов» способен довести реформы «до конца», в-третьих, только он сможет обеспечить возвращение кредиторам хоть какой-то части огромного внешнего долга; в-четвертых, что это последнее «прозападное» правительство в России, и, следовательно, в интересах Запада сделать так, чтобы оно оставалось у власти как можно дольше. Не случайно же на расширенном заседании не выступили: ни «ударник капиталистического труда», ни «почетный акционер», ни тот счастливчик, которому удалось обменять свой ваучер на два автомобиля «Волга».

В Кремле и в стране перевели стрелки

У курантовых часов Спасской башни древняя и удивительная история. Впервые часы были установлены на башне аж в 1404 году. В 1621 году английский мастер Христофор Головей предложил поставить более современные, с музыкой — перечасьем, а также устроить красивый каменный верх башни, что и было сделано в 1625 году.

Петр | в реформаторском порыве добрался и до курантов. В 1702 году он заказал голландским купцам для Спасской башни новые часы на три колокольные игры (мелодии). Старые английские разобрали и сложили в кремлевских подвалах-закромах. Более чем через полвека их нашли в помещениях под Грановитой палатой. Екатерина II повелела вернуть куранты на Спасскую башню. В 1770 году сенату было доложено о завершении установки. Качество работы английских мастеров было таково; что без серьезного ремонта часы ходили почти век. Правда, в 1824 году медные стрелки и цифры позолотили.

Капитальный ремонт часам был дан в 1852 году, одновременно набрали две мелодии: «Коль славен наш Господь в Сионе» и «Преображенский марш». Курантовая музыка звучала четыре раза в сутки: в полдень, в 6 часов дня и 9 вечера. Ремонт выполнили братья Бутеноп, о чем на станине механизма сохранилась надпись.

После октябрьского переворота в истории курантов начался новый этап. При обстреле Кремля механизм сильно пострадал (попал артиллерийский снаряд), смолкла музыка. По указанию Ленина часы исправили, а вредные монархические мелодии художник Михаил Черемных (соратник Маяковского по «Окнам РОСТА») заменил на революционные: «Интернационал» и «Похоронный марш». «Спасская башня должна заняться агитацией», — посчитал вождь мирового пролетариата. К 15летию Октября «Похоронный марш» потерял актуальность, его демонтировали.

В 1937 году часы остановились — капитального ремонта потребовал циферблат. На нем оставалось много дырок от пуль и осколков, пооблупилась краска, обсыпалась позолота… Тогда и прекратили звучать куранты: музыка расстроилась, и «Интернационал» стал звучать вопиюще фальшиво.

Последняя попытка оживить непосредственно куранты (сейчас мы слышим только бой четвертей и целых часов) имела место в 1944 году, когда был утвержден гимн Советского Союза. Мелодию набрали, но Политбюро, прослушав пластинку с записью, приняло решение воздержаться.

Длительная остановка часов в последний раз произошла во время капитального ремонта в 1974 году.

Чтобы добраться до звонницы Спасской башни, надо одолеть 411 ступенек. До перестройки постороннему, а тем более журналисту, сюда хода не было. Сейчас, если повезет — будет «добро» от коменданта Кремля, — журналистов туда отведут на экскурсию. Корреспондентам «России» дали персональное разрешение, за что искреннее спасибо.

Вид со звонницы открывается удивительный. Звучащих колоколов десять: огромный, весом в 135 пудов, — главного боя и девять поменьше — для боя четвертей. Еще три хранят молчание: стоят на полу звонницы, причем так долго, что даже вросли в него.

Уникальный механизм часов находится ниже. Его масштаб завораживает (все параметры даны в метрах): ширина — 3,2, длина — 2,75, высота — 3,4. Диаметр циферблата — 6,12, длина минутной стрелки — 3,27, часовой — 2,97. Только цифры сравнительно небольшие — по 72 сантиметра.

Раньше часы заводили дважды в сутки: утром и в 5 вечера, потом трос удлинили до 30 с небольшим метров, и стало хватать одного раза.

У главных часов страны есть электронный дубликат. Если, не дай Бог, они остановятся, то через 10 секунд зазвонит тревожный звонок и на башню пулей полетит дежурный специалист.

Башенных часов, подобных Спасским, В Москве и России раз-два и обчелся.

В столице башенные часы с боем есть еще на здании Конституционного суда, что на улице Ильинка. Есть еще в музее-заповеднике Коломенское, но там они не работают.

Башенные часы в Кремле, конечно, не единственные, всего часов там больше тысячи, наручные, понятно, в это число не входят. Делятся они на две группы: механические (первичные) и электронные (электро вторичные). Механические, как правило, антикварные, среди них есть уникальные экземпляры, показывающие не только часы и минуты, но и дни недели, знаки Зодиака, фазы Луны. .

Все это тикающее и пульсирующее хозяйство обеспечивают 7 сотрудников службы часофикации Кремля. В службе есть две вакансии. В отличие от прежних лет сейчас устроиться на престижную работу в Кремль желающих немного. Зарплата невелика, около пятисот тысяч рублей, при том, что кремлевские мастера — профессионалы высшего класса, способные вдохнуть жизнь в любой механизм. Во-вторых, раньше все они были аттестованы, то есть как офицеры имели соответствующие льготы. И, наконец, процесс трудоустройства, всяческие проверки занимают почти год.

Единственный из наших лидеров непосредственный контакт со службой часофикации имел Леонид Ильич. Он носил на руке золотой «Роллекс», и однажды что-то случилось со стрелкой. Брежнев сам попытался исправить поломку, но ничего не вышло, пришлось вызывать специалиста.

Наш нынешний президент носит на руке «Полет» в золотом корпусе с браслетом из того же металла. В его кремлевском кабинете — четверо часов: каминные — в корпусе зеленого мрамора со златоустовским механизмом, напольные в белом корпусе (интерьер кабинета — светлый), еще одни каминные — старинные, отреставрированные кремлевскими часовщиками, и настенные.

—

—