Этот заголовок еженедельника «Россия» №11 (225) за 26 апреля-2 мая 1995 года хотя и имел персональную направленность — министра иностранных дел России, касался довольно распространенной практики заявлений должностных лиц, которые впоследствии они же опровергали.

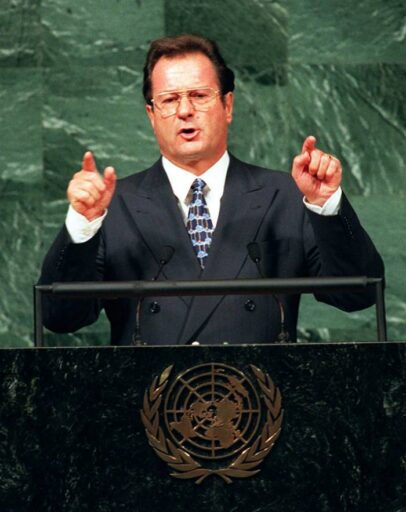

Одна из традиций нынешних политиков — делать внушительные заявления, а потом, ссылаясь на то, что их не так поняли, утверждать диаметрально противоположное. Вот и министр иностранных дел — вначале, напугав всех, заявил о готовности применения силы в отстаивании государственных интересов, а потом эту позицию смикшировал.

Победа все спишет

Алексей ФРОЛОВ

В пору воскликнуть: вечно у нас не слава Богу! Не успела мировая общественность, вроде бы привыкшая к эпатажной дипломатии Андрея Козырева, встать в очередной раз на уши, содрогнувшись после его воинственного заявления о возможности вооруженной защиты соотечественников, как из недр нашего внешнеполитического ведомства посыпались полуоправдания, полуизвинения.

Словом, дядю неправильно поняли. Раздули пожар до небес на пустом-то месте! Что ж, давайте не поленимся, посмотрим, и впрямь ли на пустом, а заодно зададимся законным вопросом: ради чего весь этот, простите, шухер затеян — может, он не случаен?

Немецкий друг-приятель Козырева, министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель определил экстравагантный поступок своего коллеги как домашнюю заготовку, то есть предназначенную для внутрироссийского пользования. И это, по мнению наблюдателей, недалеко от истины. Ничто сегодня, пожалуй, так остро не заботит российское общество, как положение двадцати пяти миллионов соотечественников, оставшихся после беловежского торжища за бортом России. И если ты, особо не трудясь, хочешь снискать себе популярность, бей в нужный момент по этому случаю в барабаны — успех, как правило, обеспечен. А момент сегодня выдался самый что ни на есть подходящий — канун 50-летия Победы. Каких бы противоположных и даже непримиримых взглядов ни придерживались ныне люди, этот праздник, пожалуй, единственный из доставшихся нам в наследство от недавнего прошлого, который свят и дорог для всех. И политикам грех было бы пренебречь этой его особенностью, упустить шанс и не заработать на волне незамутненной памяти, мощного национал-патриотического всплеска того, чего ни в жизнь не заработаешь никакими рыночными посулами.

Когда на прошлой неделе президент приступил после отпуска к работе, общество по привычке ожидало от него жестких поворотных новаций или во всяком случае каких-то серьезных поправок к курсу. Ни того, ни другого не произошло. Проявив в своих контактах с прессой необходимую озабоченность положением русскоязычного населения в Крыму, президент сосредоточил основное внимание на предстоящем юбилее Победы, что дало наблюдателям возможность с той или иной степенью уверенности сделать вывод: Борис Николаевич намерен использовать юбилейные торжества к собственной политической выгоде. «

Конечно, главным образом здесь имелись в виду предстоящие выборы и связанная с этим озабоченность президента своим будущим. Выход на второй президентский срок сегодня на самом деле крайне затруднен, и для поправки рейтинга ничего вроде бы не пожалеешь… Но, считают некоторые прозорливые . наблюдатели, не стоит упрощать нашего президента, делать его заложником политического эгоизма или примитивной обывательской выгоды.

Тут открывается шанс не просто набрать проходной президентский балл, а, как бы это сказать, попутно прославиться на века. Конечно, в честь пятидесятилетия Победы можно кое-где дать слабину, поступиться принципами, лишь бы все или почти все флаги были «в гости к нам». Конечно, не надо жалеть миллиардов на праздники и роскошествовать день, два, три, даже если эти миллиарды вскоре обернутся дыркой в бюджете. Все это воздастся сторицей, ибо не только соберет под российскую сень полмира и напомнит о былом величии страны-победительницы, но и даст понять всем и каждому, Россию рановато низводить до положения третьесортной державы. В этом контексте не кажется малостью, робкой личной инициативой вклад в «общий котел» ближайших сподвижников президента. Козырев здесь не одинок. Всяк по-своему выражает поддержку грандиозному замыслу, не стесняясь противоречивости своих поступков, не боясь, а то и пренебрегая вероятностью общественного порицания. Победа все спишет, а то, глядишь, и зачтет!

Для наблюдателей не прошел незамеченным фактически демонстративный сдвиг «влево» Виктора Черномырдина, заявившего на прошлой неделе при большом стечении народа о значительной роли Сталина в победе над врагом. С этим можно было бы как согласиться, так и спорить. Однако в стране, где сорок лет образ Сталина прочно ассоциируется с образом кровавого диктатора, такое заявление могло быть сделано только в расчете на событийность и успех у определенной части населения. И наш премьер действительно «сорвал» бурные аплодисменты.

Не менее значительным и тоже на прошлой неделе было заявление Олега Сосковца, проявившего исключительную заботу о русских ребятишках, живущих в Крыму. Первый вице-премьер поручил министру образования подготовить программы и учебные пособия для русскоязычного населения стран СНГ, особо подчеркнув, что в Крыму русскоязычных – около 70 процентов… Все было бы ничего, а может, даже и похвально, если забыть, что две-три недели назад думцы приглашали г-на Сосковца на «ковер», чтобы отчитать за пренебрежительное отношение к судьбам крымчан в ходе киевских встреч вице-премьера с руководством Украины…

Сомнений в общей заданности не остается, если вспомнить о решении Думы использовать во время юбилейных торжеств прежнюю советскую символику; об амнистии, которая в первую очередь касается бывших фронтовиков; о целом море ветеранских льгот, получить которые им при жизни маловероятно. Конечно, во всем этом больше реальной озабоченности и, если хотите, гуманного смысла, чем в прямом действии жириновцев, своеобразно заявивших о своей доле причастности к Победе: в думских покоях духовой оркестр за их деньги наигрывал гимн Советского Союза. И тем не менее не проходит ощущение нехорошего торга…

..А пока ветераны примеривают костюмы, шитые из немецкого габардина, и сетуют на то, что в парадном комплекте предусмотрено даже кепи, а вот башмаки — нет. За время тренировок к параду их немало истоптано. Кто компенсирует?

Пушки – на музы

В разгар обсуждения нашумевших высказывании Андрей Козырев встретился с послами, аккредитованными в России. Эта встреча произошла 20 апреля на концерте Международной благотворительной программы «Новые имена» в Итальянском дворике Музея им. Пушкина. Концерт состоялся по инициативе МИД РФ. Цель встречи — повести до зарубежных представительств идею, которая была заявлена на презентации «Новых имен» в Георгиевском зале Кремля, где президент Б.Ельцин обратился к главам государств с обращением поддержать новое направление международной благотворительной деятельности — «Новые имена планеты ХХ век — ХХI.

На встрече с послами Андрей Козырев представил программу, рассказал о ее значении как ярком примере народной дипломатии, вспомнил о том, что юные музыканты принимали участие в его поездке в Брюссель и Будапешт, о том, что на днях трое из них поедут с ним в США. Особый смысл приобрела одна из ключевых фраз его вступительного слова к концерту. «Мы будем прибегать к силе, но силе таких вот талантов, к силе нашей культуры», — подчеркнул министр, который является членом попечительского совета «Новых имен», и в лице которого МИДу была вручена в этот день медаль «Друг программы». После чего послам была «предъявлена сила» — выступления музыкантов. Когда то, когда программа «Новые имен» выступала в штаб-квартире НАТО, его тогдашний генеральный секретарь Манфред Вернер сказал: «Русские пришли и завоевали нас». И действительно, такое оружие не только благороднее, но и сильнее.

Вера КОЛОСОВА

Чисто политическое «убийство»

У Думы характер непостоянный. Еще в прошлом году она более чем 300 голосами приняла в первом чтении законопроект «Об Уполномоченном по правам человека».

Февральским постановлением Дума отстранила от этой должности Сергея Ковалева. Формальный повод был найден такой — мол, сначала надо принять конституционный закон, а уж потом отправлять правозащитные функции. Хотя на самом деле причина была в ином — Ковалев занял по Чеченской войне ясную антивоенную позицию. Большинство же в Думе, правда, не без колебаний, поддержало действия правительства. 21 апреля при рассмотрении закона во втором чтении это обстоятельство аукнулось.

Столкнулись амбиции крайних сил. Фракция ЛДПР по призыву Жириновского голосовала против законопроекта. Подтекст решения читался легко — голосовать нельзя, иначе Уполномоченным будет избран опять Ковалев. Но фракция «Выбор России», призывая голосовать за закон, тоже имела в виду это обстоятельство — единственным достойным кандидатом на пост является Сергей Ковалев. В итоге закон не прошел. «За» проголосовали чуть более 200 депутатов при норме 301.

Представлявшая закон депутат Людмила Завадская от такой неслыханной беспринципности бросила в сердцах, что не будет больше представлять закон. Правда, Иван Рыбкин отреагировал иначе, что, мол, закон теперь является достоянием Думы. Но, судя по всему, документ достанется в наследство депутатам второго созыва.

Устин ВАСИЛЬЕВ

Президентские полномочия должны «уснуть»

`

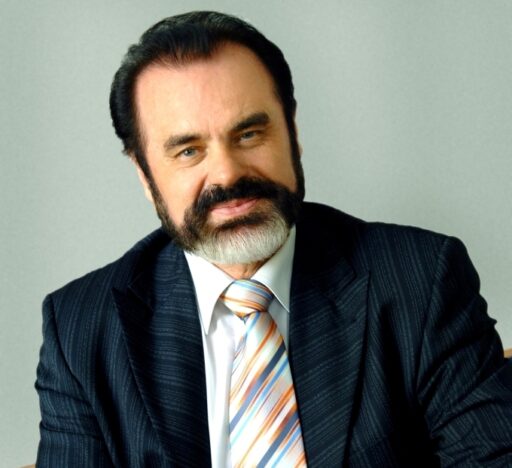

Посетивший редакцию «России» на минувшей неделе Алексей Казанник вряд ли нуждается в представлении. Образ бородатого профессора из Омска, жертвующего своим мандатом во имя того, чтобы Борис Ельцин оказался членом союзного Верховного Совета, был семь лет назад хрестоматийным. Впрочем, позже в биографии Алексея Ивановича было и другое — внезапное назначение на пост Генерального прокурора РФ и почти столь же внезапная опала. Связана она была с тем, что Генеральный прокурор дал ход принятому в 1994 году решению Госдумы об амнистии участников октябрьских событий. Как и бывает в таких случаях, диапазон разговора в редакции оказался необычайно широк — от ситуации в Чечне до вопроса о том, почему судебная власть в нашей стране так и находится в зачаточном состоянии. И тем не менее главной темой стала деятельность созданной Алексеем Казанником Партии народной совести

-Мы учредили в Омске Партию народной совести — партию чисто центристского толка. Мы считаем, что у нас общество переходного типа, оно уже не социалистическое, но еще и не рыночное, не капиталистическое.

Поэтому возможна деятельность только тех партий, которые одновременно: защищают интересы труда и капитала. Вы скажете — от чего защищать капитал? От непосильного бремени налогов, от гнета бюрократического аппарата, наконец, от разгула преступности и запутанного законодательства. Мы ставим задачу: сохранить все хорошее от социализма и взять самое лучшее от капитализма. Мы прекрасно понимаем, что государственные предприятия ни в одной стране мира не могут конкурировать с частными. Но если переходный период продлится 20-30 лет, мы вынуждены мириться с двухсекторной моделью экономики. И это подтверждается расчетами Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Они подсчитали, что для проведения реформ понадобится не менее 2 трлн. долларов. Во-первых, на поддержку фермерства, на поддержку акционерных обществ в сельском хозяйстве, государственных предприятий, где они сохранились, на создание инфраструктуры села надо 450 млрд. долларов. На создание нормальной конкурентоспособной среды и особенно поддержку малого и среднего бизнеса — надо, по их расчетам, нашей стране создать не менее’ 2,5 млн. мелких и средних предприятий — понадобится. 440 млн. долларов. Для того чтобы провести демонополизацию даже на нынешнем этапе, до 350 млрд, долларов. И наконец, на строительство жилья — мы не достигнем, конечно, уровня западных стран, но что-то можно сделать — понадобится 1 трлн. 77 млрд. долларов. На поддержку нашего худосочного рубля надо еще 50-60 млрд. долларов, иначе он рухнет окончательно, и мы будем жить в условиях постоянного «черного вторника».

Возникает вопрос: где взять эти деньги? Первый источник лежит на поверхности — это государственный бюджет. Но расходная часть государственного бюджета — 230 трлн. рублей. Если так финансировать мероприятия по проведению реформы, как раз понадобится 20 лет. Но мы не можем ждать 20 лет.

Второй источник — частные инвестиции и капиталовложения коммерческих банков. Но сейчас ситуация следующая. Если аккуратно уплачивать все налоги, то надо уплачивать 98 копеек с рубля, а в отдельных регионах — рубль пятьдесят. Государство сознательно всех делает преступниками. Поэтому рассчитывать на частные инвестиции и на капиталовложения банков (тем более чтобы они финансировали осуществление крупномасштабных проектов) совершенно нереально.

Третий источник — иностранные кредиты; И нам сообщали, что вот уже руководство России, руководство Международного валютного фонда подписали соглашение о 6 млрд. кредита. Но это призрак кредита. Я боюсь, что он побродит-побродит по кремлевским коридорам и, как призрак коммунизма, исчезнет навсегда. Интересы России и западных стран настолько противоречивы, что нам никто не будет предоставлять эти кредиты.

И наконец, последний источник, за счет которого можно было бы финансировать реформы, — наши частные сбережения. Но и этого источника нет, потому что в начале 1992 года все эти накопления полностью сгорели.

Остается только государственный бюджет. Откуда же там могут взяться средства? Мы в программе записали, что, хотя государственный сектор экономики почти уничтожен, ему надо дать второе дыхание. Прежде всего — крупным предприятиям, которые находятся на 50 процентов в собственности государства. Но парадокс состоит в том, что этим ведь никто не занимается. Наши экономисты считают, что их можно запустить только социалистическими методами, а именно: планирование, финансирование, материально-техническое снабжение. И государство должно размещать свои заказы и быть гарантом сбыта готовой продукции. Другого выхода нет.

Но одновременно мы предусматриваем и взращивание, стимулирование частного сектора. Они будут конкурировать, и рано или поздно государственный сектор сойдет на нет. Но где же взять деньги?

Мы нашли очень надежные источники финансирования. Это установление денежной оценки природных ресурсов и введение платности природопользования. Во всех странах мира это самые надежные источники финансирования бюджета. Их нет только в Монголии, на Кубе и в Северной Корее.

Я очень хорошо знаю наш Север, мало где не был. Ситуация такова. Продают месторождение нефти, выдают лицензию — добывайте, и 40 процентов нефти остается в недрах земли, потому что это ведь ничье. Платят за тонну нефти, которая поступила в нефтепровод, но не платят за ту нефть, которую пролили на поверхность. Поэтому такая мера будет одновременно решением социально-экономических и экологических проблем.

Для подтверждения этой мысли я приведу пример. Если все сырье, добытое в недрах, лесах, морях, принять за 100 процентов, то у нас только 2 процента идет на изготовление нужной для человека продукции. 98 процентов в виде отходов выбрасывается на свалку, загрязняет природную среду. В Японии этот показатель несколько иной: 97,5 процента закупленного сырья используется на изготовление нужной продукции, а только 2,5 процента в виде отходов загрязняют окружающую среду.

Этот источник не единственный.

Как известно, производитель, предприниматель не может платить налог больше 30-40 процентов; если он платит больше, то тогда выгоднее давать взятки, выгоднее укрывать доходы и прибыли от налогов. И средства в бюджет не поступают.

Поэтому мы записали в программе, что установим налоги в объеме не выше 30-40 процентов.

Вот второй источник финансирования реформ.

Третье. Теперь государственный аппарат в три раза больше, чем был в Советском Союзе. В каждом кабинете сидит по 4 чиновника, и все плачут, что не хватает помещений. Можно его совершенно безболезненно сократить на 30-40 процентов, а может быть, и на 50. В администрации президента трудится более 3,5 тысячи человек. Но нам говорят: нельзя трогать органы власти, нельзя требовать пересмотра Конституции, иначе в стране будет нестабильность. Мы тоже так считаем: в стране будет нестабильность. И когда профсоюзы проводили акцию протеста, они приглашали и нас принять в ней участие. Мы полностью поддержали социально-экономические требования профсоюзов, но наши активисты шли с такими лозунгами: «Строго соблюдать Конституцию и законы», «Требуем выборы в срок», «Требуем демократические выборы». Если встать на иной путь, мы подтолкнем руководство России к становлению режима личной власти. Я в этом не сомневаюсь.

Мы планируем сделать нечто иное. Как известно, королева Великобритании обладает полномочиями, каких нет ни у одного главы государства. Но в силу британских традиций полномочия эти дремлющие, термин сесть такой — «дремлющие полномочия». И мы планируем, что если придет на пост президента наш кандидат или кандидат от широкого блока центристских сил, то мы не будем ставить вопрос о немедленном пересмотре Конституции. Это опасно, это породит еще большую нестабильность. Но полномочия президента должны заснуть крепко. Что мы имеем в виду? Президент совместно с парламентом, Федеральным собранием, должен только определить основные направления внутренней и внешней политики и подобрать кандидатуру премьер-министра. Назначить его и поручить формировать правительство. И потом только требовать отчета: как вы реализуете внутреннюю и внешнюю политику? Поэтому администрация президента, где теперь отделы, управления, полностью дублирующие структуру правительство, должна в ее нынешнем виде быть упразднена. У президента остаются только советники, помощники, небольшой аналитический центр и, конечно же, контрольное управление. То есть президент должен спать вместе со своими полномочиями, но одновременно видеть одним глазом, кто нарушает закон. Только он заметил, что кто-то нарушает закон, действует контрольное управление.

Политика должна быть строго законной. Да, мы понимаем, политика оказывает огромное обратное воздействие на правотворчество, на законодательный процесс, на провоприменение. Но она сама должна. быть. в рамках закона.

Нынешнее руководство возвело нарушение закона в ранг политики. Я не знаю ни одного закона, который бы администрация президента не игнорировала грубейшим образом. Они не понимают, что надо соблюдать законы. Даже Ельцин, когда со мной беседовал, неоднократно говорил: «Сделайте то-то и то-то». Я отвечал: «Это запрещено Конституцией, этого делать нельзя». Он пожимает плечами: «При чем Конституция? Я же вам сказал!»

Мы записали, что заработная плата — оклады — высших должностных лиц должна быть поставлена в зависимость от жизненного уровня населения. Если жизненный уровень населения снизился на 20 процентов, автоматически снижается заработная плата высших должностных лиц страны тоже на 20 процентов. Если инфляция 15 процентов, то индексируются зарплата, пенсии, стипендии, пособия — все доходы населения. Но не заработная плата высших должностных лиц, И они тоже будут нищать, неспособные, непрофессионалы покинут органы государственной власти. Такой подход может вызвать иронию. Мол, вся система власти коррумпирована сверху донизу и если чиновникам урезать зарплату, то пропорционально возрастут взятки. Мы все это отлично сознаем и намерены использовать опыт Франции.

Речь вот о чем. Наши депутаты говорят: пусть президент, министры и мы будем заполнять декларации о доходах. Это лукавая позиция, Дело в том, что декларацию надо представлять до 1 апреля, над ней можно думать год и так упрятать свои доходы, что государство тебя признает малоимущим и еще выплатит тебе какие-то пособия. Но во Франции такого нет. Там чиновнику налоговой полиции предоставлено право заходить в любое время суток к жителям своего округа. Он заходит, озирается и говорит: «Что-то вы живете лучше, чем в прошлом году. Ну-ка, взрослые члены семьи, быстренько разбежались один — на кухню, второй остается здесь, третий — в спальню…» И предлагает независимо друг от друга за 20 минут сочинить объяснительные, откуда свалились эти блага. Потом читает объяснительные и говорит: «Противоречия кое какие есть. Вынужден передать в судебно-следственные органы. Они вас пригласят для дальнейшего разбирательства». Конечно, можно ведь подкупить и представителя налогов службы. Во Франции нет смертной казни. Но за коррупцию там предусмотрено пожизненное тюремное заключение.

Есть еще один компонент. Законопослушные органы на всех уровнях должны создать экспертные комиссии из числа ведущих специалистов. Сейчас представительные органы превращены в бутафорию: они ничего не решают, все решает исполнительно-распорядительная вертикаль. Но без контроля невозможно. И вот эти экспертные комиссии при нормальной ‘ротации должны давать экспертные заключения и на проекты всех законов, и на проекты общественно значимых решений.

И наконец, последнее, что записано в нашей программе. Партии должно быть предоставлено право отзывать своих депутатов и должностных лиц, которые назначены по рекомендации партии во властные структуры. Ни одна партия — ни коммунисты, ни тем более мы — не заинтересована, чтобы кто-то компрометировал ее, нарушая закон или правила служебной этики. И в крайнем случае — как исключительная мера — мы предусмотрели самороспуск партии. В принципе мы договорились о блоке с Партией народного самоуправления Святослава Николаевича Федорова и с Народной партией России, которая более известна как партия Гдляна — Иванова. Пока еще мы не взяли на себя конкретные обязательства: как будем распределять места в партийном списке и тому подобное, но важно, что мы договорились об этом в принципе. Этот блок открыт для всех центристских сил.

|

Будущее российских политиков

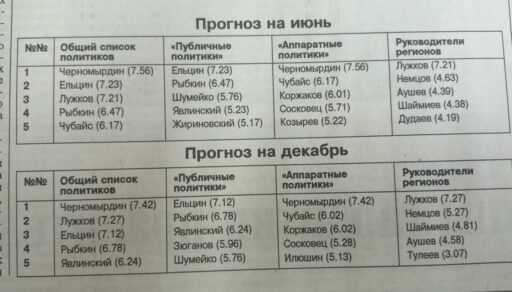

«Фьючерсные торги» по итогам экспертных рейтингов

Кажется, в России постепенно создается «Институт Гэллапа». Во всяком случае, и политики, и простые россияне начинают уже привыкать к ежемесячным опросам общественного мнения относительно тех или иных видных деятелей. Недавно свои усилия в этом направлении объединили известный социолог и талантливый. политолог. Что из сего получится, покажет время. А пока политики усиленно формируют мнение о себе, но удастся ли когда-нибудь общественному мнению повлиять на формирование наших политиков?

Борис ГРУШИН, Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

Суть совместного проекта, осуществляемого Центром стратегического анализа и прогноза (руководитель — проф. Д. Ольшанский) и Службой изучения общественного мнения (руководитель — проф. Б.Грушин), состоит в том, чтобы через опрос экспертов определить «фьючерсные рейтинги» ведущих российских политиков. Отталкиваясь от технологии и более чем двухлетнего опыта определения рейтингов влияния политиков за истекший месяц (они печатаются в «Независимой газете»), проект идет значительно дальше. 50 экспертам (известные политологи и журналисты, активно участвующие в обсуждении политического процесса) был предложен список из почти 140 известных российских политиков — представителей трех ведущих. Групп (первая — политики, чьи достижения так или иначе связаны с оценкой электората, «публичные политики»; вторая — представители государственного аппарата, «аппаратные политики», третья — лидеры ряда российских регионов, «региональные политики»). Задача экспертов заключается в том, чтобы, отталкиваясь от уже зафиксированного влияния этих политиков по итогам марта, спрогнозировать возможное влияние в апреле (рейтинг на начало мая), во втором квартале (рейтинг на начало июля) и в 1995 году (рейтинг конец года)

Генералы исчезают в полночь.

Андрей ШАРЫЙ

12 АПРЕЛЯ в полночь вступил в силу приказ штаб-квартиры ООН об освобождении от занимаемой должности командующего сектором «Восток» операции ООН в бывшей Югославии генерал-майора Александра Перелякина. Старшему здесь по званию российскому миротворцу были инкриминированы «моральные и дисциплинарные проблемы» в подчиненных ему подразделениях, неспособность «продемонстрировать приемлемые стандарты управления» и предписывалось в кратчайший срок покинуть территорию Хорватии. Представитель штаба миротворческой операции дал понять, что отставка Перелякина связана с фактами контрабанды и перемещениями сербских вооруженных формирований через границу Хорватии и Югославии в зоне ответственности сектора «Восток». Загребские газеты пошли значительно дальше. генералу в частности и российскому батальону вообще вменили в вину содержание (на миротворческие деньги) публичных домов, спекуляцию горючим в особо крупных размерах, обучение сербских добровольцев и прочие деяния, не совместимые с моральным кодексом участника балканского урегулирования.

Из одного весьма информированного (узы, анонимного) источника я получил сведения о том, что главная причина отстранения Александра Перелякина от занимаемой должности всего за три недели до ротации (предпочли все-таки раздуть скандал, а не спустить дело «на тормозах») кроется в неумении российского генерала грамотно выстраивать отношения с подчиненными и командирами из других стран; он якобы был костью в горле чуть ли не всех штабных генералов, поскольку отличался крайним упрямством и вспыльчивостью. Согласно той же версии, непосредственным поводом для принятия решения об отстранении Перелякина стал подписанный им приказ о снятии командира бельгийского батальона (этот вопрос вообще не относится к компетенции командующего сектором). Имеется также информация о том, что отечественная дипломатия по линии ООН отчаянно сопротивлялась уже якобы давно планируемому смещению мозолившего глаза генерала, в чем, однако, не преуспела.

В свете всех этих неприятных событий неопределенной оказалась судьба нашего миротворческого батальона. Новый мандат миротворческой операции в Хорватии подразумевает довольно значительное сокращение контингентов «голубых касок», так вот убрать отсюда могут как раз россиян, что в чисто политическом отношении, бесспорно, будет пощечиной великой державе. Может, и черт с ним, с национальным достоинством? Обойдемся без участия в чуждом нам балканском урегулировании? А о том, что было, разве что будем вспоминать с сожалением? Однако подлинное сожаление вызывает тот факт, что родное Министерство обороны на протяжении трех последних лет оказывается не в состоянии отыскать для участия в миротворческой операции хотя бы сотню офицеров (я уж не говорю об одном единственном генерале), которые не ставили бы под сомнение достоинство Российской армии и отдавали бы себе отчет в том, что за границей нужно быть не только солдатами, но и чуть-чуть дипломатами.

Загреб: