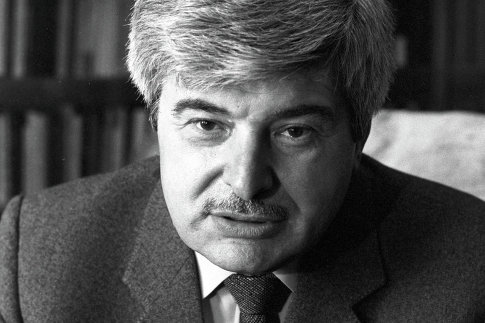

Центральным материалом выпуска газеты «Россия» № 12 (226) за 2-16 мая 1995 года, посвященного 50-летию Победы стало интервью с председателем Российского движения демократических реформ Гавриилом ПОПОВЫМ. Его актуальность в наши дни, в канун 80-летия этой даты, не менее высока.

С председателем Российского движения демократических реформ Гавриилом ПОПОВЫМ беседует заместитель главного редактора еженедельника «Россия» Никита АДЖУБЕЙ

— Гавриил Харитонович, прошло полвека после Победы. Как вы оцениваете итоги войны в контексте уроков заканчивающегося бурного ХХ века?

— В начале века капитализм, ставший господствующим строем на нашей планете, вошел в полосу глубокого кризиса. И к 30-м годам у человечества сложилось три варианта ответа на вопрос — как выйти из него?

Первый сформировался в России; его можно назвать интернациональным социализмом. Это была идея установить господство рабочего класса в большинстве стран мира. В том, что произойдет с буржуазией и с многомиллионным крестьянством, ясности не было. Тем более было неясно, что произойдет с многочисленными колониями, где даже крестьянства в полном смысле слова не было…

Второй вариант ответа дал национал-социализм Гитлера, Муссолини. Здесь ударения делались на интересы нации и тоталитарно организованный механизм управления. По логике этого учения на Земле должна остаться всего одна нация, господствующая в мире, хотя на первом этапе развития национал-социализма союзникам удалось договориться, что будет несколько таких наций — немецкая, итальянская, японская. Остальных ждала участь рабов.

Третьим вариантом ответа на кризис капитализма стал «новый курс» Рузвельта в Соединенных Штатах Америки. Это курс госрегулирования капитализма, вмешательства государства в его самые базисные процессы: в печатание денег путем управления инфляцией, в установление цен и минимального уровня зарплаты, в раздачу социальных пособий, в частное финансирование образования и т.д.

Ввиду полной несовместимости этих трех моделей столкновение их друг с другом было совершенно неизбежным.

Самое характерное для второй мировой войны состоит в том, что она началась как война национал-социализма со странами капиталистическими. Но в ходе войны очень быстро выяснилось, что национал-социализм не сможет победить капстраны, не сделав союзником Советский Союз или хотя бы нейтрализовав его. Кроме того, стало ясно, что капиталистические страны тоже не в состоянии в одиночку одолеть национал-социализм, как и Советскому Союзу не по силам было одолеть ни одного из этих противников. В очень сложной игре в ходе этой войны в конечном счете сложился блок сил регулируемого капитализма и сил интернационального социализма против блока сил фашизма. И это не случайно, ибо идеология регулируемого капитализма ближе соприкасалась с идеологией интернационального социализма, нежели с национал-социализмом.

В ходе войны был разгромлен наиболее реакционный вариант выхода из кризиса капитализма, а спор между интернациональным социализмом и регулируемым капитализмом остался на вторую половину ХХ века.

— И все же как повлияла война на дальнейший путь нашей страны? Как мы использовали доставшуюся огромной ценой Победу?

— Какой наша страна вышла из войны? Вопрос непростой, малоизученный, но я поделюсь несколькими соображениями.

Первое. В экономическом плане мы вышли из войны не только разоренными, но и не найдя каких-либо эффективных форм хозяйствования. Напротив, укрепилась идеология тотального регулирования. Как выяснилось впоследствии, сложившиеся в конце войны формы оказались достаточными, чтобы решить проблему ядерного и ракетного вооружения, но совершенно непригодными для решения других проблем.

Второй момент — репарации. Теоретически Советский Союз получил большие возмещения из Германии. Однако непонимание того, что такое современная техника и технология, привело к тому, что произошло парадоксальное явление: США и Англия вывозили бумаги из конструкторских бюро и лабораторий, а мы — старую технику с немецких заводов, освободив площадки для того, чтобы Германия получила возможность строить новые заводы по самым новейшим технологиям. По существу, мы ее освободили от необходимости возиться со старой техникой, мы же получили оборудование 30-х годов. Конечно, оно. являлось более прогрессивным по сравнению с тем, что было у нас, такая репарация технический прогресс в Советском Союзе не двинула вперед.

Третье. В ходе войны была сделана попытка со стороны лидеров коммунистической партии доказать, что они являются национальными лидерами, то есть присвоить себе роль руководителя российской нации. И здесь, как ни парадоксально, подходы интернационального социализма стали заметно приближаться к национал-социализму. Какой-либо концепции жизни для других стран, кроме как перспективы их полного подчинения модели жизни в Советском Союзе, предложено не было. Пока азиатские и восточноевропейские страны были слабы, эта концепция могла работать, но как только появилось первое сильное самостоятельное государство — Китай — и как только поднялось государство, которое в силу специфических условий могло проявить самостоятельность — Югославия, — обе эти страны заняли свою позицию и начали проводить особую линию. Итогом войны стало то, что появилось несколько коммунизмов.

Четвертое. Победой в войне коммунистический строй попытался себя реабилитировать в глазах народа за все те жертвы, которые вынуждена была принести страна в войне из-за того, что этот ее строй не подготовил ее к нападению. и за массовые репрессии до войны. В некотором роде ему это удалось в своей пропаганде, поскольку утверждалось, что жертвы ради победы над фашизмом правомерные, ибо он нес стране неизмеримо большие беды.Тем самым победа в войне затормозила преобразования самого советского строя на многие годы. И не только потому, что надо было залечивать раны, что были гигантские человеческие потери, но прежде всего реабилитацией неэффективного строя.

Пятое. В то же время война создала ряд факторов, которые в перспективе сделали неизбежными реформы в Советском Союзе. Первый состоял в том, что во время войны миллионы людей оказались в ситуации, когда контроль партии над их поведением был равен нулю. Людям приходилось принимать решения самостоятельно, по своей инициативе, с учетом. имеющихся у них воли, В статье, посвященной повести Даниила Гранина «Зубр», я писал, что это была свобода поднявшегося в атаку солдата. С той минуты, когда он вылезает из окопа и идет навстречу немецким пулям, с этой минуты он уже свободен. Эта свобода умирать и бороться, хотя и была свободой в очень ограниченной области, не могла не сказаться на поведении людей. Человек, который вдохнул хотя бы такой свободы, сделал глоток хотя бы такой самостоятельности, уже этого забыть не мог. Это касалось и фронтовиков, и партизан, и тех, кто был в тылу. Вот почему из войны вышли люди, вкусившие свободу выбора. Второй фактор — тот, который был еще во времена наполеоновской войны. Из войны вышел народ, который увидел другую жизнь. То, что он увидел в Германии, в Австрии, в Чехословакии, в Польше и Венгрии, его поразило. Это была другая жизнь, и она была значительно лучше той, которой он жил сам. Люди привозили из Германии одежду, неизмеримо лучшую по покрою, я не говорю уже о часах, о фотоаппаратах и т.д. Вещи агитировали сами за себя, влияли и на тех, кто не был в Европе. Не случайна поэтому бешеная реакция правящих кругов Советского Союза, организовавших борьбу с космополитизмом, преклонением перед заграницей, перед иностранщиной. Это был страх перед людьми, которые захотят жить иначе.

И еще один существенный фактор. Война способствовала искоренению очень многих предрассудков в обществе, в том числе классовых: ты — житель города, я — житель села; ты интеллигент, я — рабочий; ты — русский, я — татарин. Война жестко разделила людей на тех, кто воюет вместе с тобой и, следовательно, твой союзник, и врагов, оказавшихся по ту сторону. С этой точки зрения политика разделения людей уже потеряла ‘базу в СССР. И это сказалось потом на последующем развитии.

Шестое. Думаю, что основные семена последующих реформ Хрущева и других были заложены именно во время войны. В военные годы выросло новое поколение людей, которое уже стало размышлять. Догмы предвоенной пропаганды в войну умерли. Война способствовала дискредитации идеологической, пропагандистской машины советского строя. Все эти бесконечные рассказы о плохой жизни за рубежом, о слабости Германии, о нашей великой мощи, о наших несокрушимых преимуществах – оказались блефом. И как потом ни объяснялись трудности и тяжести войны, народ для себя сделал несомненные выводы о пропаганде и уже не принимал ее на веру.

Война жестко обозначила две возможные перспективы развития страны. Первая — это реформы, проводимые властью, и народ, который бы эти реформы поддержал. Я думаю, что основным фактором, помешавшим обостриться этой ситуации, стало то, что Россия сразу после войны оказалась в условиях жесточайшей военной конфронтации — и Сталин в значительной мере стимулировал эту конфронтацию, чтобы оправдать отсутствие различного рода изменений, перемен…Вторая. Победа позволила сохраниться старому строю. Он как бы получил индульгенцию для дальнейшего закрепления.

Одним из практических итогов войны явилось и закрепление гигантских привилегий, которыми стала пользоваться правящая бюрократия в нашей стране. Существовавшие и до, и во время войны, после ее окончания они вылились в то, что образовался совершенно открытый, беззастенчивый, гигантский разрыв между уровнем жизни руководящего слоя и всеми остальными. Этот особый слой заодно попытался подкормить и интеллигенцию, ученых, профессоров, врачей и т.д. Но вскоре выяснилось, что у него не хватает денег и приходится думать только о себе. Но попытка такая была — создать прикормленный правящий класс. И этот переход правящей бюрократии к открытому экономическому разрыву с уровнем жизни большинства людей закладывал основы для будущих противостояний.

Были ли у нас другие варианты развития страны после войны? Практически не было. Носителем оппозиции в тех условиях, как и после войны 1812 года, могло стать только офицерство. Но именно его, с одной стороны, старались максимально подкупать и, с другой стороны — изолировать от народа особыми условиями жизни — начиная с Домов офицеров. И, наконец, третий фактор. В войну страна потеряла многих из тех, кто мог бы стать базой оппозиции. Военный молох перемолол те думающие слои общества, которые могли бы стать авторами перемен.

Другого варианта развития страны не было еще и потому, что во Главе ее оставался Сталин и его группа. Другое дело, если бы произошла историческая случайность и Сталин бы умер в 45-м или в 46-м годах. В этом случае варианты могли бы возникнуть. Я думаю, что варианты были в 53-м году после смерти Сталина. Если бы Никита Сергеевич Хрущев или кто-то другой, пришедший к власти, пошел на более радикальные реформы. Была база для реформ в сельском хозяйстве -это миллионы людей, помнивших частное хозяйство. Подобное случилось позже, но не с нами, а в Китае, где были распущены коммуны и китайское крестьянство получило возможность развиваться.

-Тем не менее ситуация в мире и после распада системы государственного социализма остается напряженной. Постоянно идут локальные войны. Как вы оцениваете перспективу войны и мира, если’ так можно выразиться, в глобальном плане?

-Является ли эта война последней? Мне представляется, что все упования на то, что устранение противостояния капитализма и социализма создаст ситуацию, при которой мир станет тихим, спокойным и счастливым, совершенно нереальны. Человечество ‘не достигло того уровня, при котором противоречия перестанут носить радикальный характер; следовательно, противоречия между отдельными странами сохранятся. Исчезнут ли глобальное противостояние, перспектива глобальной ядерной катастрофы? В конечном счете в мире образуется пять-шесть-семь блоков, которые будут отражать интересы стран, входящих в них. Но взаимоотношения между этими блоками будут далеко не безоблачными. Поэтому нам предстоит пережить период формирования блоков, когда возникнут конфликты между потенциальными союзниками по урегулированию внутренних отношений. Второй период — Это эпоха взаимодействия этих блоков друг с другом. С этой точки зрения Россия должна быть твердо ориентирована на свои национальные интересы. С учетом этих интересов она должна оценивать перспективы вхождения в тот или иной блок и с учетом этих перспектив должна подходить к вопросам реформирования армии, промышленности и всего остального.

Попытки министра иностранных дел РФ Козырева начать защищать русских в зарубежье производят жалкое впечатление, потому что видно непонимание того, что вопрос о русских в окружающих странах является частью глобальной политики. Если я хочу их защищать, то я должен понять, что нельзя ограничиваться только этим: я во всем провожу старую политику .1991 года, но в то же время я начинаю их защищать. Такого быть не может. Мне нужно сформулировать принципиально новую политику и в ее рамках решать этот вопрос. А так это относится к области конъюнктурных игр. Речь должна идти вообще о новом курсе, и тогда в рамках этого нового курса идея того; что надо защищать русских, будет понятна. Ведь это же смешно: я защищу русских силой. Откуда сила возьмется, если собираешься прежнюю общую политику проводить? Что, на западные кредиты можно создать силу в стране? А Запад будет смотреть, как на их деньги будут в России формировать эту силу? Если я говорю, что я силой собираюсь что-то разрешить, я должен знать, что завтра общие кредиты Запада прекратятся.

А кредиты нужны, но не Запада в целом, а кредиты тех нескольких союзников из стран Запада, с которыми Россия заключит тесные соглашения на основе взаимного интереса, в блок с которыми мы войдем. Они нам дадут деньги не потому, что мы Россия, а потому что у них с нами совпали интересы. Это будут действия главнокомандующего, который укрепляет отдельные участки фронта, чтобы не допустить ослабления правого или левого фланга. Это будут другие союзники и другие кредиты.

— Время неумолимо. В живых осталось два с половиной миллиона ветеранов. Что надо сделать для того, чтобы люди, спасшие страну, не только оказались свидетелями грандиозных торжеств, но и прожили оставшиеся им годы достойно?

— Во всяком празднике всегда есть два вида затрат. Один — на праздник, второй — на тех, благодаря кому этот праздник проходит.

Мне кажется, что в соответствии с доблестной советской традицией первая часть затрат — затраты на праздник — стала намного превышать вторую часть — ту, что предназначена для тех, кому мы обязаны этим праздником.

Недавно я прочитал письмо одного ветерана. Он пишет, что, как известно, принято решение, о повышении в два раза пенсии ветеранам войны. Но — оказывается есть «но» — это возможно только в том случае, если одновременно повысится и зарплата в армии. Господин же Грачев, получив деньги, принял своеобразное решение: все полученное он истратил не на повышение армейской зарплаты, а на надбавки к ней. Зарплата же формально осталась прежней. Соответственно и право ветеранов получать увеличенную пенсию в связи с повышением минимума зарплаты не реализуется. Недавно я слышал заявление вице-премьера Ярова, он говорил, что ветеранам в три раза повышают пенсию, но опять не понял, по отношению к кому им повышают. Всем ли повышают? Я понимаю, что денег в стране не так много, но есть ряд вещей, которые можно было бы давно сделать. Ну, например, землю дать, земельные участки. Для колхозников — гектар, для горожан — 25 соток. Скажут, что ветеран работать не может, ну и что же, что не может — отдаст внукам. И те будут вспоминать, что получил эту землю их дед — за то, что когда-то отстоял эту землю в бою. После войны Сталин пытался это делать, когда давал участки высшим офицерам, генералам.

И второе, что можно было бы сделать. Среди пострадавших от бесчисленных «МММ», «Чар» и т.д. наиболее несчастный слой — это пенсионеры и ветераны. Неужели в преддверии Победы государство не могло взять на себя возмещение потерь, которые эти‘ люди понесли? Ведь старики совершенно не приспособлены к новым условиям. Они если по телевидению что-то увидят, то думают, что это им государство рекомендует сделать…

Даже в нынешних трудных условиях для ветеранов можно было бы сделать значительно больше, чем это делается. Смогла же Москва своих очередников обеспечить квартирами. Понятно, что не все они — ветераны, а пять квадратных метров на человека — это нищенская норма, масса ветеранов живут в сложных условиях, но у них 5,5 метра, их на очередь не ставят. Но и то, что сделано, — это важно. К сожалению, основные затраты все-таки пошли на всякого рода мероприятия, парады и прочее. Я понимаю: лучше построить красивый памятник, чем некрасивый. Но совершенно ясно и другое. Тот же храм Христа Спасителя в честь в честь победы в войне 1812 года Россия начала строить не сразу после войны, а после того, как она встала на ноги. Тогда она вспомнила о том, что надо построить храм. Кстати сказать, параллельно с этим храмом Россия разрешила собирать деньги на постройку татарской мечети в Замоскворечье в честь участия татарских войск в войне 1812 года на стороне России. По существу было принято решение о строительстве в Москве храмов двух вер. Я всегда вспоминаю эту историю, когда слышу, что на Поклонной горе должно быть четыре храма, но пока только один построен.

Гавриил Харитонович Попов — советский экономист и российский политик, доктор экономических наук. Родился 31 октября 1936 года в Москве. В 1970 году стал самым молодым в стране доктором экономических наук. В 1988–1991 годах Попов был главным редактором журнала «Вопросы экономики».

В июне 1991 года на волне демократических преобразований в стране, которые Гавриил Попов активно поддерживал, он стал первым мэром Москвы, однако уже в июне 1992 года ушёл в отставку. В сентябре 2011 года Гавриил Попов «на общественных началах» стал советником мэра Москвы Сергея Собянина.