Под этим заголовком была издана газета «Россия» №23 (237) за 26 июля — 1 августа 1995 года. И в нем не было преувеличения. Идея перенести столицу в Новосибирск обсуждалась тридцать лет назад вполне серьезно.

Дефицита призраков у нас в стране не наблюдалось ни прежде, ни теперь. Каких только мы не повидали: коммунизма, национальной идеи, вхождения в общеевропейский дом и «третьего» пути»… Теперь появился еще один: переноса столицы. В какую сумму может обойтись налогоплательщику блуждание этого духа, а тем более его материализация, похоже, не знает никто.

Перенос столицы – реванш провинции

Лидия ТИМОФЕЕВА Ольга КАЛИСТРАТОВА

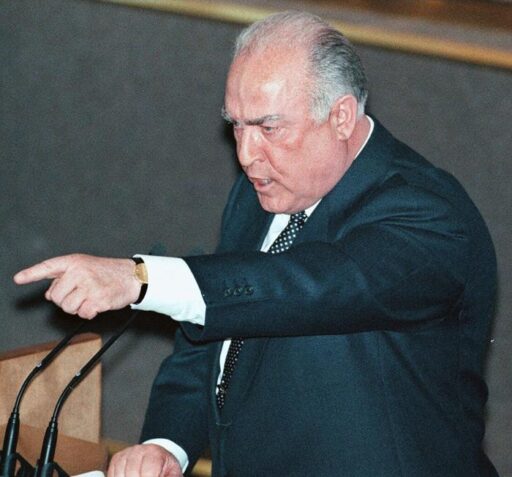

Столичные бюрократы могут оказаться в Сибири. Если воплотится в жизнь идея депутата Госдумы Василия Липицкого о переносе столицы из Москвы в Новосибирск.

Василий Семёнович Липицкий (род. 19 июня 1947 года) — советский и российский философ, политический деятель, депутат Государственной Думы первого созыва (1993—1995). Доктор философских наук, профессор

Недавно там состоялась очередная конференция (две другие прошли в Москве) «Социально-экономические и политические аспекты переноса столицы из Москвы», организованная Сибирской академией государственной службы. В ней приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Томска и других городов.

Перенос столицы, разумеется, не является распространенным историческим событием. В то же время он и не представляет собой уникального явления и имел место в. различные эпохи, в разных государствах. Нас, конечно, в первую очередь волнует Россия, как возникла эта идея и почему вдруг Новосибирск? Впрочем, в последние годы предлагались и другие города: Старая Русса, Тверь, Санкт Петербург… .

Начнем с того, что перенос столицы Российского государства относится к категории тех идей, которые на протяжении всей российской истории владели умами реформаторов.

В 1712 г, Петр I объявил, что столицей Российской империи является. не Москва, а Санкт-Петербург. Этот акт диктовался прежде всего соображениями политико-культурного плана и носил в значительной мере характер цивилизованного выбора, ибо позволял дистанцироваться от сил реальной или потенциальной оппозиции преобразованиям, консолидировать всех сторонников петровских реформ.

Все поколения русских революционеров также испытывали нелюбовь к столицам: еще декабристы планировали ее перенос в один из городов «русской глубинки», в частности в Нижний Новгород. А в 1918 году по декрету Ленина столицей Советской России стала Москва,

В советское время столица не меняла своего места. Лишь в период Великой Отечественной войны резиденция советского правительства переместилась на три года в Куйбышев (на Волге), а менее важные ведомства рассредоточились по другим городам. В конце перестройки, во время развала Советского Союза, в окружении Бориса Ельцина и в демократической прессе также ходили разговоры о переносе столицы РСФСР из Москвы. Кончилось это знаменитой фразой Ельцина: «Исторически столицей России была Москва, а где союзное руководство подыщет себе столицу — это их дело».

Последней попыткой перенести столицу было предложение Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова в сентябре-октябре 1993 года о переводе руководства Верховного Совета из осажденного Белого Дома, вероятно, в Новосибирск. Тогдашнее руководство области (Виталий Муха и др.) не возражало.

Новосибирск никогда столицей Российского государства не был и никогда на это не претендовал: его единственный «столичный опыт» относится к периоду с 1925 по 1930 г., когда город был центром Сибирского края, включавшего в себя почти всю Сибирь (с тех пор он и именуется «столицей Сибири»). Однако в годы гражданской войны на территории страны был не один десяток независимых государств. Так, в Омске больше года (1918-1919) находилась столица Российской империи во главе с адмиралом Колчаком…

Ведь смута 1917 года в какой-то мере явилась бунтом традиционной России против неограниченной, уродливой европеизации. В свою очередь, большевистский режим стал выражением архаизации и «ориентализации» нашей страны, ее разрыва с европеизмом. В то же время перенос большевиками столицы не стал простым возвращением к прежнему положению. За время коммунистического господства сформировался новый столичный город, почти не имеющий ничего общего с прежней Москвой. Речь идет не только о формировании космополитического, лишенного национальных традиций архитектурного облика Москвы, но и о трансплантации худших чиновничье-бюрократических традиций старого Петербурга. Напротив, Питер, потеряв статус бюрократического центра, обрел положение культурной, интеллектуальной, духовной мекки. Теперь Москва стала городом-монстром, цивилизованной «химерой» (по выражению Льва Гумилева).

Исследователь из Новосибирска Иван Баро сделал недавно сенсационное заявление о том, что И.Сталин, будучи в 1928 г. в этом городе с целью разрешения «хлебного кризиса», наряду с ужесточением мер борьбы с кулачеством предложил на закрытом совещании партактива подумать над тем, чтобы сделать столицу Сибири столицей всей страны. Сталин привел доводы в пользу такого решения: борьба с бюрократией, окопавшейся в центре, необходимость покончить с кулачеством, «процветающим здесь, у вас в Сибири». Наконец, имелось в виду предстоящее освоение грандиозных природных богатств Сибири и, что существенно, близость охваченного пламенем революции Китая. В то время была популярна идея объединения Советской России и «революционного Китая в МССР (Мировую Советскую Социалистическую Республику). .

Каковы же доводы господина Липицкого, депутата Госдумы от Новосибирска? Прежде всего велики его опасения, что мы можем потерять Сибирь и Дальний Восток, что для нас гораздо болезненнее потери Чечни и Татарстана. Дело не в том, что в Приморье «блуждают» три миллиона «неучтенных китайцев», Япония с вожделением смотрит на наши острова, а Китай, получив, остров Даманский и еще часть российской территории, по некоторым данным, строит трансконтинентальные дороги, ведущие к нашим границам. Претендуют на Сибирь и США, заявив устами эксперта У. Мида в «Нью Йорк таймс», что «жители Сибири могли бы стать американскими гражданами… Желающие же остаться под властью России смогут уехать, получив гарантированную справедливую компенсацию за оставленную собственность». Дело скорее во внутренней политике. Неумелое административно-экономическое управление частью суши за Уральским хребтом, неверные отношения между Центром и регионами реанимировали старую идею «областничества» — провозглашения Сибирской, Бурятской, Енисейско-Ангарской или Средне- Сибирской республик, а также интеграции Сибири с Японией и США…

По сути дела, Сибирь становится детонатором взрыва российской государственности. Сегодня экономический суверенитет декларирован Красноярским краем, управленческо-распорядительный — обоими автономными округами Тюменской области, всеми «национальными республиками». Не сняты с повестки дня лозунги исключительно местного контроля над процессом приватизации федеральной собственности, над природными ресурсами и фактически введения одноканальной налоговой системы.

Новосибирск в качестве столицы мог бы «связать» разбегающиеся территории.

Второй довод. Диспропорция, которая продолжает увеличиваться в уровнях доходов и потребления москвичей и жителей регионов (того же Новосибирска). Соотношение доходов на душу населения между москвичами и новосибирцами (по` данным Госкомстата за 1994 год) выглядит так: москвичи в 5 раз живут лучше, чем сибиряки. Третий довод. Россия находится на очередном историческом повороте. Ее будущее не должно зависеть от замкнутости касты московских чиновников, понимающих реформы как осуществление их собственных ‚ интересов. |

Четвертый довод. Сложившийся в Москве центр финансовой и деловой активности следует развести с центром управления и власти ( в США — Вашингтон и Нью-Йорк, в Германии — Бонн (Берлин) и Франкфурт-на Майне, в Австралии — Канберра и Мельбурн и др.). Это позволит добиться, по мысли автора, более равномерного и справедливого распределения общественных богатств.

И, наконец, пятый довод. Изменилась конфигурация и геополитическое положение страны. Новые государства, образовавшиеся западнее России, отдалили ее от Европы, а их тяготение к НАТО не сулит серьезных перспектив на этом направлении. В то же время необходимость консолидации сибирских и дальневосточных земель, контроля за богатейшими источниками природных ресурсов диктует размещение центра управления страной восточнее Урала.

Понятно, что у оппонентов найдется немало доводов против, но, во всяком случае, есть смысл подумать над этой идеей, если мы вообще задумываемся над своим будущим и будущим России.

По материалам дискуссии о возможности переноса российской столицы «Россия, Москва и альтернативная столица»

Кто исполняет партию дураков?

Видимо, ` напрасно на прошлой неделе в Думе на встрече со знаменитой прорицательницей Раисой Сурминой не расспросили ее толком о вещах ‚. существенных, пытая, главным образом, по пустякам. Правда, тут во многом повинны и организаторы — не создали соответствующих условий. Баба‘ Раиса сама сказала: имей она тут в Думе темную комнату, зараз бы определила, кто в каком исподнем явился на памятную встречу…

Алексей ФРОЛОВ

Если такое ей под силу, то, создав требуемые условия, можно было бы, например, поинтересоваться у провидицы, ради чего только за последние четыре месяца в Чечню безотчетно ухнули якобы на восстановление 2,5 трлн. рублей, не предусмотренных бюджетом? При этом задолженность правительства армии, которая и сейчас в Чечне потихоньку воюет, составила на сегодня 5 трлн…

Этот незадачливый вопрос прозвучит еще тревожнее и резче, если напомнить, что выделенный на армейское продовольственное снабжение 1 трлн. 700 млрд. рублей, составляя только четвертую часть требуемой на год суммы, уже проеден, обеспокоенно заметил на днях председатель думского Комитета по обороне Сергей Юшенков, скоро мы можем получить драму Русского острова, ‘где молодые матросы загибались от недоедания, уже в масштабе всей Российской армии.

Внешне здесь — не правда ли? — все как обычно, как было и десять, и двадцать лет назад. Одной рукой мы что-то там восстанавливали, лечили, другой почему-то калечим, старательно рубим сук, на котором сидим.

И туг для определения виновных в продолжении этой славной социалистической традиции весьма уместно словосочетание, пущенное в оборот в прошедшую субботу Аркадием Вольским. Вот оно — «партия дураков». Это она, засевшая «на верхотуре», по глупости и недомыслию совершает всякого рода политические несуразности. Ее амбиции и капризы мешают, что называется, движению вперед. Вольский не решился назвать наиболее ярких представителей этой партии, очевидно, полагаясь на нашу догадливость. А мы никогда и не сомневались: дураки — где их нет? Как, впрочем, на верхних этажах в изобилии и «ястребов», для которых война — это нормальное состояние общества. Наличие и тех, и других, пытающихся по-своему повлиять на переговорный процесс в Чечне, открыто подтвердил на минувшей неделе глава российской делегации Вячеслав Михайлов.

Но если, скажем предшественника господина Михайлова на посту министра по делам национальностей Николая Егорова можно смело отнести к «ястребам» (отправленный в отставку после буденновских событий, он заявил, что готов идти воевать в Чечню как простой контрактник), то дураком его назвать трудновато. Его экстремизм, уверены наблюдатели, покоится не только на убеждении, что нужно вести войну до конца, дабы не посрамить чести российского оружия. И не столько российской целостности ради, как и не ради восстановления конституционной законности, Это все не исключается, но тем не менее вторично. Здесь губа не дура. Истинная подоплека вероятнее всего заключается в нежелании терять стратегически важный лакомый кусочек северокавказской земли.

Когда было обнародовано плачевное состояние продовольственного снабжения армии, Егор Гайдар, которому не откажешь в политической расчетливости, заметил, что здесь положение может быть исправлено достаточно просто. Стоит только на чуть увеличить продажную цену экспортируемого. топливного сырья, все пойдет как по писаному. ЭКЮ за баррели нефти, по- новому перечисленные в доллары, пополнят оскудевшую казну. И — пожалуйте бриться! — армия спасена от голода….

Подсказка очаровательна, если учесть, что сделана она в преддверии избирательной кампании и имеет точный адрес: епархия Виктора Черномырдина — знаменитый концерн «Газпром». Однако оставим в стороне вероятные последствия для блока «Наш дом — Россия» в случае, если дельное предложение Гайдара будет пропущено мимо ушей. Армия, уцепившись за спасительную гайдаровскую идею, вряд ли простит Черномырдину промедления в решении жизненно важного для себя вопроса. Но дать то почему не дать. Вопрос — где взять?.. Проверяя свои боевые порядки в недавней поездке в Тюмень, премьер-министр едва ли не остался доволен положением дел у «нефтяного континента». Оно, конечно, может быть поправимо, но с течением времени, когда, к примеру. ‘реанимирует свою славу знаменитый Самотлор. А это может случиться, если будут найдены и привлечены достаточные средства для восстановления пошатнувшегося экономического здоровья отрасли. Иными словами, охотник. получить поддержку от реализации гайдаровской инициативы здесь явно не единственный. Да и вопрос, насколько она, эта идея, подъемна — на мировом рынке особо не забалуешь… Между тем на сносях восходящая звезда — азербайджанский нефтяной консорциум. Вот-вот из прикаспийских шельфов потечет молодая нефть, которую консорциум должен без проволочек реализовать, чтобы получить очередные кредиты. Посему спор не зряшный, каким путем эта нефть побежит к европейскому потребителю. Контролировать ее поток — дорогого стоит. Турки готовы вложить миллиард долларов, лишь бы нефтепровод из Баку прошел к средиземноморским накопителям через их земли. Далеко глядят. К. этому нефтепроводу может быть подтянуто добытое на Тенгизском месторождении в Казахстане. В этом случае плакали огромные средства, вложенные в строящийся нефтепровод Тенгиз — Новороссийск. Так что на фоне непрекращающихся разговоров, что Азербайджан, несмотря на свои обязательства перед Россией, ведет за ее спиной переговоры с Турцией, делают острее острого решение чеченской проблемы любым путем. Ведь, как известно, через неспокойные земли Чечни еще в прежние времена проложен нефтепровод, надежно контролируя который можно не без серьезной выгоды привести первую каспийскую нефть к российским черноморским терминалам, а далее — везде.., Не ради этого ли бьемся, делая все возможное и невозможное, лишь бы утишить ситуацию, дать понять осмотрительному консорциуму, что российский вариант по всем статьям, кроме единственной, проходит по прифронтовой полосе — дайте только срок, окажется в зоне стабильного мира… Отсюда вроде бы | малоприятная уступчивость российской делегации на переговорах в Грозном. Хотя, впрочем, и здесь до известных пределов, абсолютно без желания воспользоваться предложениями думца Станислава Говорухина и сенатора Николая Гончара ради всех святых отпустить Чечню из состава Российской Федерации с миром. Отпустишь, придется делиться с суверенной Чечней наваром от транспортировки каспийской нефти… Но по-иному то вопрос никак не решаем. В субботнем интервью по каналам подпольной телестанции Джохар Дудаев заявил: ничто не заставит Чечню вернуться в российское стойло.

Может, и впрямь на московских «верхах» засела «партия дураков»?

Кричим «Ура!», когда хочется плакать

На последней перед летними каникулами пленарной неделе перед Думой выступил председатель правительства Виктор Черномырдин. Речь второго лица в государстве была насыщена пафосом и желанием продемонстрировать уверенность. Доклад назывался «О социально-экономическом положении Российской Федерации».

По мнению Виктора Степановича, «налицо оживление в ряде отраслей и секторов экономики». Не подкрепив оптимизм этих слов никакими фактами, вынужден был все-таки тут же признаться, что «в целом за первое полугодие валовой внутренний продукт снизился на 4 процента, объем промышленной продукции — на 3 процента».

Тем не менее премьер рад начавшейся «стабилизации производства», благодаря чему, с его точки зрения, «происходит замедление роста цен», «ощутимое укрепление рубля: за первое полугодие реальный обменный курс доллара снизился у нас в стране более чем на четверть». А чуть ниже прозвучало утверждение прямо противоположного свойства: «Сегодня очевидно, что более высокий, чем ожидалось, темп роста цен — это плата за недооценку реальных масштабов долларизации российской экономики». Что касается наших с вами доходов, дорогие сограждане, то они, как было сказано с трибуны, «с сентября прошлого по март текущего года снизились почти начетверть», и, оказывается, «после повышения заработной платы летом прошлого года на протяжении последующих восьми месяцев не проводилось крупных мероприятий по увеличению доходов граждан».

Но после легкой дозы уныния мажор вновь возобладал в речи премьера: «Сейчас мы, как никогда, близки к цели. Федеральный бюджет за первое полугодие исполнен по доходам на 101 процент. Это было достигнуто за счет лучшего сбора налоговых платежей, которые превысили плановые расчеты на 6,6 трлн. рублей». Зато бюджетные расходы, как выяснилось, профинансированы на 83 процента в первом квартале текущего года и на 95 процентов — во втором. Так, может, поэтому, по словам самого же оратора, сложились «острейшие проблемы в социальной сфере»?

Все, что, по мнению рядового — россиянина, должно делаться незамедлительно, в докладе В.Черномырдина представлено в виде проектов: «завершается подготовка постановления о поддержке экспорта российских товаропроизводителей», федеральный Закон о ветеранах не действует в полной мере «будем поправлять | это дело»; «готовится постановление о ликвидации последствий засухи этого года и другие решения»; «предполагается продолжать ’погашение задолженностей по заработной плате». Депутаты узнали, что «просроченная задолженность здесь составляет более 6 трлн. рублей». Премьер указал причину явления: взаимные неплатежи предприятий. Но не сказал, когда людям вернут заработанное. Не очень понятна картина с ‘инвестициями в нашу хиреющую ‘экономику. Вожделенного потока валюты из цивилизованных стран не последовало, и на этой теме премьер не заострял внимания. Правда, он не мог не отметить, что «предпринят ряд шагов по стимулированию частных иностранных инвестиций» и на их основе «мы получим до конца года примерно. полтора миллиарда прямых долларов, прямых инвестиций».

А теперь сравним, какую сумму инвестиций планирует получить Виктор Степанович от отечественных инвесторов: «20-25 млрд. долларов». Ими станет большинство россиян. Премьер напомнил Думе, что принятый рамочный Закон по восстановлению и защите сбережений населения требует «дополнительных законодательных механизмов». А когда укрепится вера у людей в порядочность государства, они развяжут свои узелки и понесут свои денежки не в МММ и т.п., а в госбанки. Виктор Степанович назвал еще несколько направлений, которые позволят «трансформировать в инвестиции накопления населения». В их числе — выпуск осенью этого года облигаций федерального займа.

Порадовало, конечно, и намерение правительства «с 1 августа повысить на 30 процентов минимальный размер зарплаты и установить его в пределах`55 тыс. рублей в месяц», повысить стипендии студентам, пособия на детей, в 1,3 раза — заработную плату работникам бюджетной сферы», «денежное содержание военнослужащих», проиндексировать «в 1,2 раза пенсии» и т.д. (Не исключено, что к концу года, перед выборами, мы получим еще некоторые «подарки» от «Наш дом — Россия». Хоть клок шерсти, как говорится).

В кулуарах выступление В.Черномырдина сравнили с «отчетом на пленуме ЦК». Нельзя не отметить до боли знакомую терминологию и лейтмотив доклада в стиле «ура», когда хочется плакать. Нам же остается оглянуться и спросить себя: мы стали жить лучше, мы не боимся ходить по улицам и провожать в армию своих сыновей, наши дети учатся, отдыхают и растут здоровыми? В зависимости от своих ответов и судите, кто прав, а кто неправ.

Людмила НЕФЕДОВА

Официальная цена выборов — `400 миллиардов

Лидия ТИМОФЕЕВА

Итак, Указом президента дан старт избирательной кампании. Дистанция — пять месяцев. Финиш — 17 декабря. Впрочем, некоторые нетерпеливые участники начали свой бег раньше, но рефери сделал вид, что этого не заметил. Ну разве не замечательно бежит по первой дорожке правоцентристский блок «Наш дом — Россия» во главе с Виктором Черномырдиным. и поздно зарегистрировав свое объединение, «домроссовцы» ‚ имеют право на открытую предвыборную агитацию не раньше ‚ ноября. Но разве для власти закон писан? И, как авторитетно заявил председатель ЦИК юрист Николай Рябов на встрече с журналистами, нет ни одной страны, где бы закон выполнялся с точностью до запятой. Замечательная оговорка, открывающая дорогу для всевозможного «творчества». К примеру, статьей 52-й федерального Закона «О выборах депутатов Госдумы Федерального собрания РФ» не допускаются пожертвования в избирательные фонды со стороны. иностранных государств, организаций и граждан: российских юридических лиц с иностранным участием, если доля иностранного капитала в их уставном капитале превышает 30 процентов; органов местного само_ управления, государственных и * муниципальных предприятий, учреждений и организаций и т.д, — и т.п. Не имеют права госчиновники, баллотирующиеся в депутаты, использовать свое служебное положение. (Статья 45-я). Все это так, но кто будет это контролировать? По мысли ЦИК, контроль будут осуществлять сами соперники и докладывать избирательным комиссиям, а те примут меры. Видимо, пока еще никто не «доложил» Николаю Тимофеевичу, что потенциальный чемпион бежит на государственном допинге, приспособив чиновничьи кресла с. колесиками для удобства передвижения.

Еще не определен банк, через который должно открыться официальное финансирование претендентов. Как известно, в прошлые выборы задержка с деньгами послужила серьезной причиной отставания в агитации для многих их участников. Если бы не помощь заграницы, местных бюджетов и своих политических «мафиози», гореть бы некоторым претендентам «синим пламенем». Постоянное запаздывание механизма применения закона — тоже одна из причин, толкающих на его нарушение.

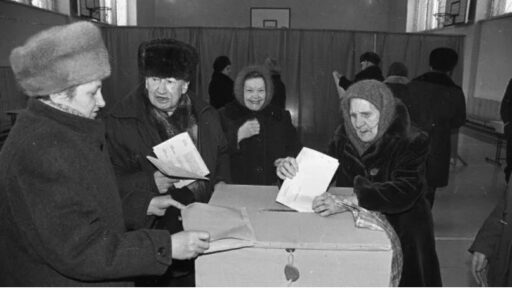

Как известно, выборы обойдутся казне в 400 млрд. рублей. Из них 10 процентов пойдет на оплату труда почти миллиона работников избиркомов, которые должны будут обслужить 105 миллионов избирателей, если, конечно, к урнам придут все правоспособные граждане. Еще часть — на предвыборную агитацию. Отдельная статья расходов предназначена на автоматизированную систему обработки данных, которая впервые будет использована в 18 округах. Впрочем, вокруг этого нововведения идут постоянные споры. Общественный комитет «За честные выборы», в состав которого входят «известные борцы за. справедливость» — А.Шабад, А.Собянин и др., считают, что ЦИК вряд ли способен обеспечить честную избирательную кампанию, заранее обвинив ее в возможной подтасовке результатов. Но и ЦИК сегодня не лыком шит. Николай Рябов в свою очередь обвинил «борцов» в нечистоплотности и финансировании их деятельности одним из иностранных государств. Кажется, завязался один из сюжетов предвыборной кампаи-95. А сколько их еще впереди?

Один из путей урегулирования Чеченского кризиса

Особое мнение председателя специальной комиссии Госдумы по расследованию причин и обстоятельств кризиса в Чечне

Я считаю, что Чеченская Республика — Ичкерия имеет полное право на независимость. Это воля большинства чеченского народа.

‘Однако в Чечне живут не только чеченцы, но и русские, и украинцы, и армяне, и греки… Испытав неслыханные унижения и притеснения, Чечню уже покинуло около 250 тысяч русских (назовем все эти национальности одним словом). Нет сомнения, что нынешние действия российских властей, тупое настаивание на том, чтобы чеченцы влились в братскую семью народов, приведут к появлению режима, схожего с тем, который мы наблюдали в течение четырех лет. А это значит, что начнется новый исход русских, тех сотен тысяч остающихся в Чечне людей, которые молят сегодня только об одном: — заберите нас отсюда!

Куда им деваться в случае, если исход будет неизбежен? Мыкаться по России, как мыкаются и страдают те, кто покинул Чечню раньше?

Поэтому восстановление исторической справедливости -возвращение земель Ставропольского края, отданных Чечне по прихоти одного партийного начальника, представляется актом вполне разумным и справедливым. Эти два района Ставрополья могли бы стать местом компактного проживания для русских, изгнанных националистами с родной земли.

Чечня же должна стать независимой. Людям, которые ‘готовы отдать за нее жизнь, никто не сможет помешать. Пусть чеченцы знают, что такое настоящая независимость. Не бездонная криминальная дыра, куда утекали российские деньги и ресурсы, а настоящая суверенность с намертво закрытыми границами, с ограниченным воздушным пространством, с возможностью жить только своим трудом. Пусть они пашут землю, пасут скот, добывают нефть. Дудаевская пропаганда обещала простым чеченцам жизнь, как в Кувейте, — до того, мол, мы богаты нефтью. Это неправда. Разведанные запасы нефти в Чечне составляют всего 0,3 процента от запасов нефти в России. Полагаться на нефтяные богатства нельзя — каждый чеченец должен знать это. К сожалению, до сего времени Чечено- Ингушетия жила только за счет российского бюджета. Теперь, чтобы выжить одним, нужно хорошо трудиться.

По-моему, нужно только приветствовать то, что Чечня станет наконец независимой… от российского бюджета (по выражению Н.Гончара). Россиянам станет жить чуть легче.

Я полагаю, что и Россия имеет право на независимость от чеченских преступных группировок, которые терроризируют нынче чуть не каждый крупный российский город. Надо помочь таким чеченцам вернуться на историческую родину.

Руководствуясь вышеприведенными соображениями, предлагаю ввести в Конституцию Российской Федерации короткую поправку: Исключить Чеченскую Республику = Ичкерия из состава Российской Федерации.

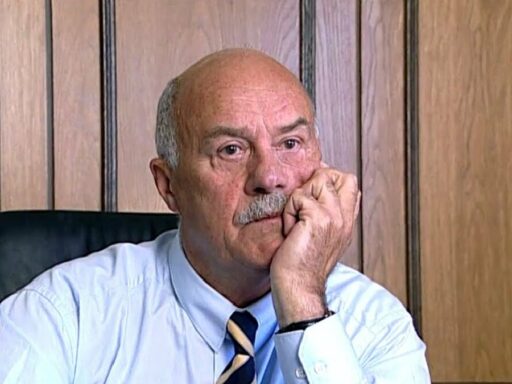

Председатель комиссии Станислав ГОВОРУХИН

Депутаты возделали правовое поле `

Закрывая самую продолжительную, третью по счету думскую сессию, Иван Рыбкин сообщил, что «на 45 пленарных заседаниях было рассмотрено свыше 400 законопроектов». По его определению, эта сессия была не только самой продолжительной, но и самой драматичной и самой результативной. И не только по числу рассмотренных и принятых законопроектов. Ее главное достоинство, по мнению главы палаты, заключается в том, что «результативным стал процесс взаимодействия Думы с законодательными органами субъектов Федерации, Советом Федерации, правительством и президентом», и в целом депутаты «вошли во вкус исключительно благодатного и плодотворного труда по возделыванию огромного правового поля реформирования России».

Народные избранники заполнили часть правового вакуума государства блоком избирательных законов по выборам в Государственную думу и президента. «Беспрецедентным делом за последнее десятилетие» было «утверждение в марте 1995 года бюджета на текущий год» и создание условий для принятия бюджета на 1996-й. Общество получило правовые предпосылки реализации региональных реформ, а также по укреплению и регулированию взаимоотношений между странами СНГ. Хотя, подчеркнул И.Рыбкин, «холодный и строгий язык законотворчества подчас сталкивался с эмоциональным началом политической полемики».

Глава палаты считает, что парламентарии адекватно реагировали на многие события внутренней и международной жизни, которые, по его признанию, «как никогда сложны». Они доказали обществу значимость своей законопроектной работы и могут обоснованно «испытывать чувство определенного удовлетворения». :

Среди наиболее важных законодательных актов, принятых Думой, Иван Рыбкин выделил Водный кодекс, ряд «социальных» законов, направленных на защиту прав женщин, семьи и молодежи, ветеранов, военнослужащих. Утверждение концепции Земельного кодекса спикер отметил особо. Регулирование земельных отношений не упорядочено в России, по его мнению, с 1861 года. И только в конце 20-го столетия начат этот процесс.

«Несмотря на коллизии, кипение страстей в стенах Думы и за ее пределами, депутаты не уходили от стабильного законотворческого процесса», — подытожил глава палаты и пожелал коллегам плодотворной работы в округах и хорошего отдыха.

Людмила НЕФЕДОВА

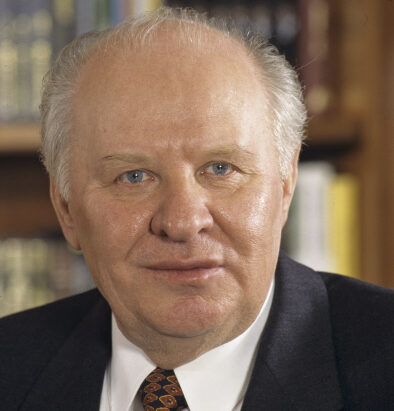

Егор Строев: «Центральная Россия — опорный край державы»

СТРОЕВ Егор Семенович родился 25 февраля 1937 года в деревне Строево Хотынецкого района Орловской области в семье крестьянина. Учился в местной школе. Поступил в Мичуринский плодоовощной институт, который закончил в 1960 году по специальности ученый-агроном. Колхозник, потом бригадир комплексной бригады, затем — агроном. С 1965 года находился на руководящей партийной и советской работе в ряде районов области В 1985 году был избран первым секретарем Орловского обкома. За время пребывания Е.Строева в этой должности существенно вырос объем валовой продукции промышленного производства. Разрабатывались и успешно претворялись в жизнь специальные программы социально экономического развития области. Орловщина являлась лидером в создании многоукладной экономики села. Наряду с коллективной собственностью появились первые фермерские, крестьянские хозяйства, арендные коллективы, широко стал внедряться хозрасчет, самофинансирование и самоокупаемость, крепли личные подсобные хозяйства. Развивалась социальная структура села. Здесь, значительно увеличилось производство зерна, мяса, сахарной свеклы, картофеля, молока. Ежегодно вводилось по 2500 — 2800 квартир, или в среднем по 6-7. квартир на хозяйство. В 1989 году Е.Строев избран секретарем ЦК КПСС, где он занимается вопросами аграрной реформы и социального переустройства села.После падения КПСС в 1991-м его выбирают директором НИИ селекции и сорторазведения плодовых культур в г.Орле. Весной 1993 года Строев избирается общим голосованием жителей Орловщины главой администрации области. В декабре 1993-го — депутатом Совета Федерации. Егор Строев — доктор экономических наук, член корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук. Президент ассоциации «Черноземье», член правления московского клуба «Реалисты».

-В прошлом году правительство РФ провело в Орле региональное совещание о том, как наиболее полно использовать возможности агропромышленного комплекса 17 областей Центральноевропейской части России. Премьер-министр Виктор Черномырдин тогда подчеркнул, что инициатором совещания является губернатор Строев, а первоочередная задача собравшихся — создать программу возрождения Центральной России. Первый и естественный вопрос к вам — каковы результаты?

— 15 сентября 1994 года готовая программа под условным названием «Центральная Россия — опорный край державы» была одобрена правительством с учетом доработки способов её кредитования. Ома выводила наш регион на производство 50 процентов металла, 80 процентов сахара, 50 процентов хлеба. Резко возрастало производство энергоносителей, растительного белка, масла, молока и мяса. Программа предполагала освободить страну от продовольственной зависимости Запада.

Разумеется, качество ее можно и нужно критиковать. Но с самого начала мы столкнулись с трудностями, и не только материального порядка. Беда, а может быть, интрига, в том, что программу вначале свели к разряду отраслевой, принизили ее общенациональное объединяющее начало, а потом и вовсе небрежно одним абзацем отодвинули… Видимо, время ее еще не пришло.

— Нет ли преувеличения в утверждении, что Центральная Россия — опорный край державы? На чем основана ваша уверенность, что, ухватив это звено в аграрной политике, мы вытащим всю цепь экономики?

— Судите сами, В наших областях сосредоточены лучшие земли России – русские черноземы. Общая площадь сельхозугодий около 43 млн. гектаров а это свыше четверти всей пашни. Центральный регион — еще и крупный машиностроительный комплекс, огромный резервуар железных руд. В нем заключен мощный интеллектуальный и культурный потенциал.

Знаете ли вы, что он производит треть валовой продукции сельского хозяйства России, 47 процентов зерна, более половины свекловичного сахара, плодов и ягод, треть мяса и молока. Сегодня только у 10 краев и областей Российской Федерации, в число которых входят Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Орловская, Пензенская, Тамбовская и Ульяновская, объем вывоза значительно превышает ввоз Продукции АПК.

А кто из селян не знаком с продукцией Волгоградского и Липецкого тракторных, Рязанского и Тульского комбайновых заводов? Эти гиганты наряду с другими предприятиями Пензы, Воронежа, Орла, Курска, Саратова выпускают более 60 процентов сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей, изготавливаемых в России в целом…

Наш край можно назвать духовной меккой. Здесь между Днепром и Волгой складывался орловско-курский диалект, ставший позднее подлинно русской речью. С наших среднерусских равнин явились миру гении, создавшие могучую национальную литературу: Толстой и Тургенев, Лесков и Бунин, Фет и Кольцов… Здесь крепло ядро русской духовности, в основе которого лежала любовь к Родине. Ведь будучи приграничьем то Киевской Руси, то Черниговского княжества, то Московского государства, эти районы первыми принимали на себя удары завоевателей. Последней здесь была остановлена танковая армада немцев на Орловско-Курской дуге…

— То, о чем вы сказали, действительно впечатляет. Но ведь не от хорошей же жизни потребовалось просить правительство обратить внимание на Центральную Россию. Регион потерял почти половину объема промышленного производства. Острый характер носит спад в инвестиционной сфере, в области капитальных вложений…

— — Это верно. Подорваны основы российского села. И мы не хотим, чтобы, как и в 50-е была упущена возможность возрождения центра страны. Тогда в результате политических интриг верх взяла линия Хрущева на освоение целинных и залежных земель, а не аргументы Молотова, считавшего приоритетным обустройство сердца России. Дело, конечно, не в Хрущеве и Молотове. А в той неэффективной политике, которая вновь повторилась и в 70-е с программой «поднятия Нечерноземья», когда миллионы рублей были вбиты в болота, мхи, леса севернее Москвы, в развитие хозяйства Белоруссии и Прибалтики — регионов, далеких от стратегического центра страны.

«Сердце» России умирает на глазах. Население у нас убывает быстрее, чем во всех других регионах, исключая Северо-Запад. В год рождается не более 10-15 тысяч детей. ` Плохо решаются социальные вопросы. Даже газификация населенных пунктов составляет от 3 до 30 процентов.

— И какой же выход вы предлагаете?

— Пока в Москве раздумывают о принятии программы, на правлении ассоциации «Черноземье», объединяющей шесть областей региона, мы согласовали единые направления по выходу из кризиса.

Хочу подчеркнуть при этом, что, предлагая программу, мы не просим от органов федеральной власти прямого и полного бюджетного финансирования, мы только настаиваем, чтобы они занялись проблемой создания более благоприятных условий для функционирования воспроизводственного комплекса региона.

Один лишь пример. Только за счет выпуска ценных бумаг под нашу собственность мы можем получить необходимые средства в несколько триллионов рублей. Под наши программы иностранные инвесторы будут охотнее давать займы.

— И все-таки, как вы живете сегодня, есть ли перемены к лучшему?

— Справляемся. Если продолжать мерить нашу жизнь пятилетками, то в прошлую — мы хлеба произвели на 75 процентов больше, а в эту еще на 30 увеличили. Наивысший урожай зерна мы получили не в 90-м, а в 1993-м — в разгар шоковой терапии. Сегодня, несмотря на засуху, у нас на полях зреет неплохой хлеб, прекрасная сахарная свекла, кукуруза, гречиха, просо. Мы не испытываем затруднений с молоком и мясом. Наоборот, у нас возникает проблема — куда их деть. На складах лежат 1,5 тысячи тонн сухого молока, сыры. Крестьяне мучаются со сбытом мяса, ведь за последние два года поголовье скота у населения выросло в несколько раз. Поэтому для нас сейчас задача № 1 — создать эффективные механизмы конечной переработки сельхозпродуктов и реализации их потребителю. С этой целью мы образовали систему «Орловская нива» и передали ей 15 магазинов в г.Орле, один универмаг арендовали в Москве. Недавно подписали договор с нефтяниками севера Тюменской области о прямых поставках им продовольствия, с московскими фирмами о продаже больших партий картофеля, молока, мяса. Вступили в кооперацию с Брянской и Витебской областями Белоруссии: у них хорошо развито животноводство, у нас — зерновое хозяйство.

Наша задача — повысить долю прибыли крестьянина в реализации производимой продукции с 7 процентов до 70.Кроме того, мы занимаемся адресной социальной защитой населения. Наладили производство пекарен, и теперь имеем возможность хлеб крестьянам продавать гораздо ниже 1,5 тысячи рублей, а нуждающимся — раздавать вообще бесплатно. Ибо на внутреннее потребление области нам нужно всего 150 тысяч тонн зерна, а мы производим 2 млн. 300 тысяч. Иными словами, хлебом, молоком, мясом, картофелем и овощами мы не обижены, а без бананов мы проживем. Но нас волнует судьба Отечества, поэтому мы и ставим перед правительством стратегические вопросы выживания. ‹

— Будучи членом Совета Федерации, как бы вы определили суть подлинной региональной политики?

— Прежде всего необходимо разделение властей на федеральном и региональном уровнях. При этом политический центр обязан быть единым. Государство без него не может существовать, иначе Россию ожидает участь Союза. Однако Центр должен поделиться экономическими полномочиями с местной властью, осуществлять политику нормального бюджетного федерализма,

Это же безумие, когда мы на местах собираем налог, отправляем его в Москву, а потом в виде трансфертов получаем назад. На это уходят месяцы и бесконечное наше стояние под дверью у министра финансов. Доля налогов, идущая в местный бюджет, должна быть четко определена: и сразу оставаться в области.

— Вы участвуете в эксперименте по организации земского самоуправления. Что удалось сделать в этой области?

— Пока рано говорить о результатах. Но у нас уже появились земские школы, больницы. Начинаем формировать бюджет по типу земского. Изменена система управления городом Орлом. Вместо трех районов создается система уличкомов с полными правами выборных структур, которые распоряжаются ремонтом тротуаров, обеспечением теплом и водой. Хоть у города и остался единый бюджет, но власть сразу опустилась своей корневой системой до конкретной улицы, конкретного жителя. Заглянул вчера в Устав г.Москвы и увидел, что Ю.Лужков закрепил у себя точно такую же систему.

— Асимметричная федерация, увы, складывается в пользу не российских областей, а национальных республик. Что, на ваш взгляд, должно быть изменено в процессе федеративного строительства?

— Я встречался по этому вопросу с Борисом Ельциным, Виктором Черномырдиным, Владимиром Шумейко, Сергеем Филатовым и категорически выступал против заключения каких-либо договоров субъектов Федерации с законодателями, президентом, тем более разделения политической власти. Считаю абсурдом, когда Орловщина — часть коренной России — заключает договор с Россией. Я против договорной Федерации, но за свободу органов местного управления распоряжаться своим. бюджетом в составе единого государства. В противном случае все эти договора станут уступкой национализму, миной замедленного действия, подложенной будущим поколениям. Это видно сегодня на примере Чечни.

— Как вы представляете себе механизм формирования Совета Федерации?

— На этом этапе я бы подчинился Конституции и сформировал СФ из представителей местной законодательной и исполнительной власти. Почему? Пока идет политическое противостояние, в стране единственной стабилизирующей силой остаются субъекты Федерации, которые вовсе не заинтересованы в разъединении. Введение сейчас прямых выборов в СФ внесет только новую смуту. Другое дело, что на местах главы администрации должны быть выборными и автоматически входить в состав СФ.

Тогда будут соблюдены и демократичность, и целостность государства. А когда установится стабильность, тогда можно переходить к профессиональному, действующему на постоянной основе сенату…

— Судя по всему, вы оптимист по натуре, на чем основывается ваша вера в будущее России?

— Я действительно. никогда не впадаю в панику, а, как известно, оптимизм — это 80 процентов успеха. Мой оптимизм основан на силе духа русского народа, в который мой род уходит трехсотлетними корнями.

— Вы человек известный и авторитетный, не собираетесь ли вы выдвигать свою кандидатуру на пост президента России?

— Ой, Господи, сколько же раз на протяжении трех лет мне задают этот вопрос. Я собираюсь поддерживать любого умного человека на этот пост, кто будет душой болеть за Россию.

Беседу вела Лидия ТИМОФЕЕВА