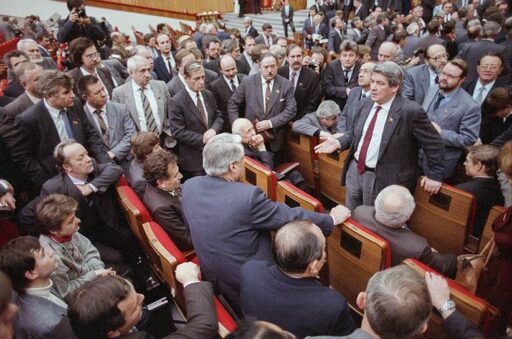

По сути эта мысль была главной в статье Гавриила Попова «Смена вех», опубликованная в августовских выпусках газеты «Россия» за 1995 год и приуроченная к четырехлетию событий августа 1991 года. Оппозиции, сродни той, которую в 1989 году представляла собой Межрегиональная депутатская группа. В ее состав входили 388 народных депутатов СССР, а ее сопредседателями кроме автора статьи стали историк Юрий Афанасьев, академик Андрей Сахаров, эстонский ученый Виктор Пальм и Борис Ельцин.

Смена вех

Есть, признаться, что-то неестественное в публикациях, приуроченных к юбилею или очередной дате. Нечто сродни новогодним открыткам — «поздравляем» И «желаем». Хотя, в общем-то, такова традиция. Пример тому — пятнадцатилетие кончины Владимира Высоцкого, когда его сразу оказалось много и везде. Мы не стали идти этим путем. Зачем, если на протяжении всех лет существования газеты строки его стихов постоянно были с нами, нередко появляясь на ее страницах в виде заголовков, образно выражая суть тех или иных событий. Вот и теперь, когда близится очередная годовщина августовских дней 1991 года, мы усомнились, а надо ли вновь возвращаться к произошедшему четыре года назад — к собственным прогнозам начала августа и дням, проведенным в Белом Доме, где редакция газеты размещалась тогда в единственной комнате.

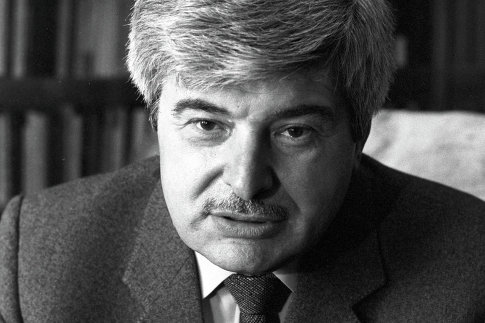

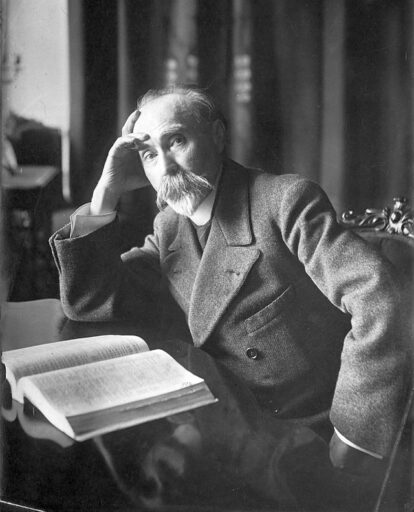

В итоге решили: в виде ностальгических воспоминаний, конечно, не стоит. Но вот поразмыслить над тем, что произошло за прошедшее время с властью, с реформами, со всеми нами, действительно имеет смысл. Очевидным было и то, что помочь нам в этом не может ни тот, кто сегодня держится за власть, ни тот, кто к ней стремится. И в этом смысле наиболее предпочтительной нам показалась кандидатура Гавриила Харитоновича ПОПОВА.

Во-первых, потому что его анализ ситуации бывает, как правило, точным, а прогнозы чаще всего сбываются. Во-вторых, в силу того, что, критикуя, он всегда что-либо предлагает. А сегодня, когда предстоят очередные выборы, быть может, это и есть самое главное.

Гавриил ПОПОВ, председатель Российского движения демократических реформ

Как-то в мае 1995 года мне позвонил один журналист. Он напомнил о трех моих юбилеях сразу: избрание пять лет назад в апреле 1990 года председателем Моссовета, избрание четыре года назад в июне 1991 года мэром Москвы и уход в отставку в июне 1992 года. Как я оцениваю все три события сейчас, спустя три года?

Интерес понятный. Ведь и для меня ‘самого важно: подтвердились ли мои оценки и правильны ли были сделанные ИЗ НИХ ВЫВОДЫ?

С точки зрения личностного аспекта вполне удовлетворен. За эти годы ушли из власти многие из тех, с чьей позицией я был не согласен: Бурбулис и Гайдар, Руцкой и Хасбулатов, Борис Федоров и Полторанин.

Впрочем, «ушли» — неточное определение. Некоторых — как Бурбулиса и Гайдара — «уходили». Они цеплялись и упирались всеми силами. Вспоминаю такой случай. Собрали весной 1993 года митинг у Кремля. В это время в Кремле шел съезд, пытавшийся отстранить президента. Опасность реванша была достаточно большой. Поэтому объединились все сторонники реформ. Давно не было таких митингов — собрались десятки тысяч москвичей. Выступили Гайдар, Бурбулис, я, другие ораторы. В эго время — спустя час после начала митинга — к нам пришел Ельцин — прямо из Кремля.

И туг произошло нечто, на первый взгляд, непонятное. Буквально отталкивая очередников, к микрофону бросились вторично выступать Гайдар и Бурбулис. Новых текстов речей у них, естественно, не было, и они в основном повторили то, что уже говорили. Митинг недоумевал: в чем дело? Почему надо снова слушать то, что уже говорилось полчаса назад?

Где уж москвичам было понять, что Гайдара и Бурбулиса «слушатели» не интересуют. Они, выговаривались перед Борисом Николаевичем, видимо, пытаясь убедить его в том, что именно они собрали для него этот митинг. И рассчитывая, судя по этой выходке, на то, что он вернет их в Кремль.

Кроме власти и милости «хозяина», этих лидеров ничего не волновало. Не случайно, этот массовый митинг стал последним выступлением демократически настроенных москвичей. Не только я, не только другие политики, но и многие участники митинга больше не захотели быть инструментом. карьерных игр «вошедших во власть». И когда я сейчас слышу напыщенные заявления. иных бывших членов правительства «я ушел» вместо «меня вытолкали, несмотря на мою готовность служить», я лишний раз убеждаюсь, что эти люди лицемерят и не могут быть серьезными партнерами.

Одних «уходили» мирно. А других — как Руцкого и Хасбулатова — тоже «ушли», но ценой русской крови. Не веря в перспективы на выборах, они довели дело до дуэли с президентом (правда, обе стороны выставили на ней вместо себя других).

Есть и такие — как Козырев и Шахрай, — которые все еще «во власти», Но за эти годы столько раз меняли лицо и метались из угла в угол, что стали символом бесхребетной готовности на все ради сохранения кресел. В общем, на таком фоне я лично чувствую себя удовлетворенным. Но ведь в политике субъективные подходы — вещь недопустимая. В политику нельзя привносить ни личные обиды, ни личные привязанности. Надо, как говорят американцы, всегда «держать двери открытыми» и быть готовым к любым контактам. Поэтому надо перейти от личностей к событиям и фактам.

За три года стал на ноги возглавляемый мною Международный университет. Выпустили и первых магистров — по менеджменту, финансам и т.д. Выпустили и первых бакалавров. Построили — чего это стоило в нынешние времена! — и новый комплекс университета в Заречье. Хорошо запомнил выпуск офицеров из так называемого президентского набора. Их — имеющих высшее военное образование — приняли на два года в школу бизнеса. Деньги выделили по решению президента. Так и говорили: президентский набор. Учили они и предметы бизнеса, и английский язык. И вот день выпуска. Ко мне подошла жена одного из выпускников и со слезами говорит: если бы вы знали, как я счастлива. Муж едет управляющим конторой крупного банка в один из крупных волжских городов. Я так нервничала, когда он после военной академии бросил армию и пошел к вам. Казалось, все опоры в жизни закачались. А теперь он стажировался в США, место получил хорошее. Могла ли я даже мечтать, что через два года после ‚ухода из армии он будет получать в месяц больше командира дивизии! Я сказал: получает он за дело, а вот командирам в армии давно пора прибавить.

За три года непрерывно укреплялись и Международный союз экономистов, и Вольное экономическое общество. В 1995 году оно отмечает свое 230-летие. Выходят труды общества, издаются под его эгидой журналы и газеты.

Все эти три года я старался поддерживать моего преемника, Юрия Михайловича Лужкова. Все мои оценки его перспектив подтвердились, и я искренне рад за него. Его отношение ко мне тоже весьма примечательно. В России, где принято начинать работу с оплевывания предшественника или как минимум с разносной критики в его адрес, наши отношения «нетипичны». Точнее, они типичны для того нового, что уже входит в политическую жизнь России. К сожалению, даже Ельцин, принявший правильное решение о Горбачеве, не сумел полностью выполнить это свое же решение. Другими словами, не сумел дать образец «нормального стиля» в отношении к предшественнику. Это, конечно, не может не сказаться когда-то на отношении к самому Ельцину со стороны тех, кто придет ему на смену.

И все же в эти годы главной сферой для меня осталась политика.

Задача была непростая. С одной стороны, надо критиковать линию реформ. А с другой — нельзя было в ходе этой критики оказаться в лагере тех, кто был не только против стратегии реформ, но и против реформ вообще.

Как найти этот, свой, путь? Вот проблема Конституции. Те, кто против реформ, выступали с предложениями сохранить и для новой России советскую, брежневскую Конституцию. Внести в нее поправки.

Первоначально так и поступили. К сожалению, и комиссия, созданная российским парламентом и возглавляемая Ельциным, предложила проект, который если не сохранял всевластие Советов, то, во всяком случае, утверждал «первородство» депутатов. На практике это означало, что устойчивой власти и соответственно последовательной линии в реформах не будет.

Я понимал, что сколько бы мы ни критиковали этот проект, он будет все равно двигаться к утверждению. Нужен был нестандартный прием борьбы. И после дискуссии мы в РДДР решили пойти на «критику делом» — представить свой, альтернативный, проект Конституции.

Работой руководили А.Собчак и С.Алексеев. Появление нашего проекта изменило весь расклад сил. Это заставило и коммунистов «перейти к делу» и представить свой проект Конституции. Появились и другие проекты.

Президент, надо отдать ему должное, сумел воспользоваться этим половодьем проектов. Он отказался от прежнего проекта и предложил новый, во многом уже близкий нашему.

Или вот еще пример: проблема ответов на вопросы референдума весной 1993 года. Сами вопросы сформулировал парламент. Среди них были и вопросы о том, надо ли переизбирать депутатов и президента. При этом для переизбрания необходимо было получить более половины голосов избирателей.

РДДР предложило демократическое по сути и легкое для агитации решение: на все четыре вопроса референдума сказать: «Да». Включая и вопрос о перевыборах президента. Это было логично: если новая Конституция, то нужны и новые выборы всех властей.

Но «Демократическая Россия», вернее, то, что от нее осталось, воспротивилась. Она предложила на три вопроса ответить «Да», а на вопрос о перевыборах президента ответить «нет». Якобы ради того, чтобы оградить демократию в России от случайностей. На деле тут было элементарное подхалимство, но главное желание сохранить за собой кресла в аппарате. Президент сначала согласился с нами. Но потом — под влиянием лидеров «Демократической России» и своего окружения — сдался: поддержал схему «да — да — нет — да».

Я глубоко убежден, что именно эта его уступка была последним шагом к катастрофе осени 1993 года. Избиратели сразу почувствовали фальшь этой схемы. Что это за демократы, которые к себе не хотят применить все обязательные атрибуты демократии? И в итоге не прошло не только предложение о немедленных перевыборах президента, но и не собрало нужный процент голосов и предложение о перевыборах депутатов.

Если бы вести агитацию за четыре «да», то референдум высказался бы за перевыборы обеих сторон и этот вопрос не пришлось бы решать пулями спустя несколько месяцев, осенью 93го. Вину за эту кровь несут не только Белый Дом и Кремль, но и все те, кто еще раньше, во время референдума, отвергал схему «четыре да», кто выводил президента из-под выборов.

Расплата за ошибки осени 1993 года наступила очень скоро — на выборах в декабре того же года. На них партия Гайдара, шумно заявившая о своих претензиях на власть, столь же шумно провалилась. Не в последнюю очередь и потому, что в эту партию хлынули «на ловлю счастья и чинов» люди, не способные вызвать уважение и доверие большинства м избирателей. Впрочем, ни один из противников правящей партии тоже не получил и 15 процентов голосов избирателей,

Таким образом, послеавгустовский курс реформ Россия отвергла, а вот мандат на новый не утвердила.

Мы в РДДР это предвидели. Мы даже не пытались вести переговоры с правящими группировками — «Выбор России» или ПРЕС. А вот сторонников альтернативного, демократического пути реформ объединить мы пытались. К, сожалению, ничего из наших усилий не вышло.

Причин тут много. Объективных — разноплановость подходов отдельных социальных групп российского общества к реформам. И субъективных — отсутствие умения договариваться, идти на компромиссы.

У нас все метят в Наполеоны. Неготовые к повседневной борьбе, к черновой работе, наши лидеры думают, что им нужно обязательно стоять на самом верху и у руля. А история показывает, что не раз успеха добивались как раз те, кто стоял за кулисами. История убеждает, что успех — чаще итог не победы кого-то одного, но результат объединенных усилий.

Но российский интеллигент вырос на идеях царизма и вождизма. Российский интеллигент опер не имеет элементарных навыков рыночного торга. Там учатся спорить о цене и договариваются. А наш интеллигент хочет диктата: дайте мне власть, чтобы было, как я сказал.

В итоге на выборы РДДР вынуждено была идти самостоятельно. Времени оставалось мало. Все же наши кандидаты победили в пяти округах и стали депутатами, а еще в тридцати округах были вторыми или третьими с небольшим отставанием от победителей. Но пятипроцентный барьер РДДР как объединение не преодолело. Не хватило 300 тысяч голосов — хотя за нас проголосовало более 2 млн. человек.

Можно было утешаться тем, что «Гражданский союз» Вольского получил еще меньше, а партия Борового вообще не попала в бюллетень, не собрав 130 тысяч подписей. Можно было искать тактические ошибки — их было очень и очень много. Даже в Петербурге, где мэром был возглавлявший наш список А.Собчак, за РДДР проголосовало менее 10 процентов. В основном из-за неудачно проведенной кампании.

Меня потом упрекали, что я не возглавил список РДДР. Я человек политики, реалист. Все опросы показывали, что Анатолий Александрович Собчак и Святослав Николаевич Федоров опережают меня по рейтингу популярности. И именно они — считал я — должны возглавить наш список. Я на это шел сознательно, В интересах дела. `

Можно предполагать, что во многих регионах, добиваясь одобрения Конституции, доводили процент явки на выборы до 50, и это сразу уменьшало удельный вес проголосовавших за нас. Все, кто смотрел вечером в день выборов телевидение, видели, что в дальневосточных областях явка на выборы была ниже 50 процентов и соответственно РДДР получало более 5 процентов голосов. Затем трансляцию итогов выборов по регионам прекратили. Однажды я был в США в день выборов президента. Всю ночь вся страна сидела у телевизоров. Попробовал бы там кто-то пресечь передачу!

В общем, было чем себя утешать. Но я меньше всего был склонен искать простые ответы.

Я чувствовал, что есть что-то гораздо более серьезное. Я далек от невольного возгласа потерявшего над собой контроль Юрия Карякина — «Россия, ты сдурела!» Я, напротив, думаю, что Россия действовала не случайно. Может быть, интуитивно, но не случайно.

II

Гавриил ПОПОВ, председатель Российского движения демократических реформ

Почему 50 процентов избирателей не пришло на выборы? Почему из явившихся так много проголосовало не за какую-то альтернативу правительству (будь то демократическая в лице Явлинского или коммунистическая в лице Зюганова), а за Жириновского, у которого, кроме критики и популистских обещаний, ничего не было?

Нельзя же считать наших избирателей неразумными! Наверняка большинство из них видели, что Жириновский не может руководить страной, и все же проголосовали за ЛДПР. В чем дело?

Вывод, к которому я пришел, был продолжением размышлений, уже давно волновавших меня.

И те, кто не пришел на выборы, и те, кто голосовал за Жириновского, уже утратили веру в то, что реформы проводятся ради них.

Курс реформ — каким бы он ни был — не отстраняет бюрократию от власти. Идет борьба групп бюрократии друг с другом.

До понимания оттенков этой борьбы, до присущего западному избирателю умения выбрать среди бюрократии «меньшее зло» наш избиратель в большинстве случаев еще не дозрел. И он «голосовал» по-своему логично.

Или вообще не шел на выборы, или голосовал на них за того, кто властью явно не станет, а вот лаять на власть, возможно, будет. Вспоминаю студенческие годы. Заставить деканат заменить плохого лектора мы, студенты, не могли. Оставалось: или «голосовать ногами» и убегать с лекции, или сидеть на ней, занимаясь для себя полезными делами (читать книги и т.д.). Вспоминаю наши прежние комсомольские, профсоюзные и даже партийные собрания. Стоило какому-то бузотеру или демагогу выступить с критикой начальства — его сразу же избирали в бюро или комитет. Избирали, т.к. заранее знали — начальником ему стать не позволят, а вот кровь начальству он, может быть, и попортит. Мелочь, но все же приятно…

И теперь большинство граждан интуитивно поняли то, к чему я пришел в ходе своих теоретических изысканий. Общество, в котором мы жили, было бюрократическим строем. В нем господствовала бюрократия. Прикрытая социалистической идеологией. Организованная в аппарат — государственный, хозяйственный и т.д. Контролирующей силой всей системы был аппарат КПСС. Механизм руководства был административно-командный. Этот строй, хотя и имел ряд преимуществ и гарантировал гражданам ряд важных социальных благ (в основном на уравнительно мизерном уровне), но в целом проиграл соревнование с постиндустриальным обществом. Поэтому вместо общества государственного социализма и в России формируется постиндустриальный строй.

В отличие от социализма здесь бюрократия уже не владеет всей собственностью. От прошлого сохранилась частная собственность как гарантия свобод человека. Но главным стали разные виды коллективной собственности — акционерная, кооперативная и т.д. Значительна роль и государственной собственности, и особенно муниципальной. А все эти виды собственности предполагают аппарат и предоставляют бюрократии возможность быть господствующей силой.

И поскольку не видно и в перспективе другого строя, то на обозримый исторический период реальностью будет общество, в котором господствует бюрократия. В отличие от госсоциализма она ограничена наличием частной собственности. Она ограничена в структурах коллективной собственности. Она ограничена рынком. Ограничена по линии политического механизма — выборы, печать и т.д. Но она — господствует. Это факт, реальность.

А у нас, в переходный период, не просто господствует. Она делит бывшую государственную собственность, стараясь захватить наиболее выгодные куски. Она — в силу своей слабости и неопытности, в силу своей исходной бедности господствует открыто, нагло, жадно, бессовестно.

Вот этот фундаментальный факт и почувствовали после первых трех лет реформ все простые люди — рабочие и крестьяне, учителя и врачи, инженеры и артисты, словом, все небюрократические слои общества, 70 процентов его состава.

Более того, они почувствовали и другое: даже если победит оппозиция, она все равно сохранит бюрократический строй. Возможно, более эффективный, но все же бюрократический.

Отказ поддержать и правящий блок, и любую из сил оппозиции, отказ вообще участвовать в выборах, голосование наиболее «горячих» за Жириновского в качестве мести за свои поруганные и неосуществленные утопические упования — все это звенья одной цепи.

Помню, в школе мы «проходили» поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Запретить столпы отечественной литературы было невозможно. Оставили. но был такой прием: в советское время важнейшие произведения великой русской литературы изучались в таком возрасте и так, чтобы главного в них не понять. Зато у каждого возникала уверенность, что он с этой книгой уже знаком и поэтому повторно читать ее незачем. Только спустя годы я понял, зачем и почему писал поэму Некрасов. Он анализировал итоги реформы 1861 года. И пришел к выводу: никому в послереформенной России лучше не стало. Мысль поэта: разорвалась цепь великая, порвалась и ударила — одним концом по барину, другим — по мужику.

Вот и сегодня разрыв другой великой цепи — уже не крепостнической, а социалистической — ударил по всем. Не рвать — нельзя. А от ударов при разрыве — тоже не спастись.

Конечно, еще есть утописты, которые верят в то, что на смену государственному социализму можно внедрить какой-то вариант народного строя: то ли улучшенный вариант того же социализма – как у Виктора Анпилова, то ли земство Александра Солженицына, то ли самоуправление Святослава Федорова, то ли кристально чистый аппарат бюрократии – как у Тельмана Гдляна и Алексея Казанника.

Но объективную потребность общества ХХ века в бюрократии не смог преодолеть ни социализм Маркса — Ленина, ни национал-социализм Гитлера и Муссолини, ни постиндустриализм Рузвельта и Кейнса.

И в итоге или бюрократия «съедает» всех утопистов, даже если они и победят на выборах (как произошло в России в 1917 году), или они сами, грубо говоря, «скурвятся» (что тоже бывало и раньше, и на наших глазах). И народная масса хорошо это чувствует, слабо реагируя на призывы сторонников народного строя.

В отношении того, что народный строй — в каком-либо социалистическом или любом другом варианте — нереален в ХХ веке так же, как он был утопичен во времена Фурье или Маркса, — сомнений у меня не было. Я достаточно много занимался коммунистической бюрократией, взглядами Ленина, Троцкого, Джиласа на: нее. Социализм невозможен без государства. Государство невозможно без бюрократии. Никакой бюрократии — слуги, за среднюю зарплату рабочего, как мечтал Ленин, — невозможно. Она господствует. Она добивается привилегий. Для охраны своего господства и своих привилегий ей нужен режим тоталитаризма в политике, уравнительный и командный в экономике. И так далее и тому подобное. В итоге строй, где бюрократия — это все, оказывается менее эффективным, чем строй, где власть бюрократии ограничена сохранением собственности, правами человека.

А вот в отношении альтернативы административной системы у меня полной ясности не было. То, что постиндустриальное общество — это тоже строй, где бюрократия — главный класс, где государство вмешивается в экономическую жизнь, — я хорошо знал. И из книг, и по опыту своих зарубежных поездок. Поэтому особого желания заменить именно этим строем то, что есть в моей стране, у меня не было. Лучше, чем у нас, но тоже не сахар.

Поэтому я старался понять, а в чем же видят альтернативу постиндустриализму те, кто при нем живет на Западе. Я стал читать фон Хайека и других теоретиков либерализма, изучать чикагскую школу экономики, концепции Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер. Словом, изучать либеральное течение.

Либералы считали, что постиндустриализм — что-то временное, вызванное необходимостью защищаться от коммунизма. С волками жить –по – волчьи выть. Раз выступает против Запада мощная государственная машина — надо и самим иметь что-то подобное. Раз государство в СССР опекает граждан и в учении, и в лечении, и в старости — надо что-то подобное тоже делать. Словом, постиндустриализм с момента нового курса Рузвельта — мера ответная, он рождает те же болезни, которые есть у коммунизма. Пока, правда, еще не неизлечимые (как это имеет место быть в СССР), но уже опасные. Поэтому надо скорее возвращаться к идеалу.

А идеал у либералов был прост: снова все отобрать у государства, снова все сделать частным, снова опереться на свободный рынок и свободную конкуренцию. Государство и бюрократия должны быть на службе у свободного общества.

Легко было заметить, что конечный вывод либералов очень похож на вывод Ленина в «Государстве и революции» — чиновник — всего лишь служащий. Его хозяин — вне бюрократической структуры. У Ленина — рабочий класс, у Хайека — частный собственник.

Самый главный итог моих размышлений о либерализме выкристаллизовался именно в эти три года. И не в последнюю очередь повлияли «успехи» либерального курса Гайдара и его коллег.

Я окончательно понял, что идеи «истинного» либерализм: так же, как и идеи «истинного коммунизма, — всего лишь красивая мечта. На практике, в реалиях ХХ века они неосуществимы. Можно стремиться к ограничению бюрократии и ее экономической базы. Но устранить ее, отнять у нее власть — невозможно. Остается думать о глобальной, на десятилетия, обороне от нее небюрократических слоев общества.

И ХХ век пока не сулит изменения ситуации. Напротив, экологические опасности будут расти — значит, нужны государственные меры защиты. Атомная энергетика будет расти — значит, эта отрасль должна остаться у государства. Города растут и становятся все сложнее — значит, муниципальные власти будут «захватывать» и метро, и канализацию, и водопровод. Удельный вес стариков растет — опять-таки ‘будут расти социальные службы. И т.д., и т.п. На обозримую перспективу нас ждет не либеральный, а именно постиндустриальный строй. В нем. ведущую роль будет играть бюрократия, а борьба за власть будет борьбой партий бюрократии друг с другом. Народу надо научиться обороняться.

Существенно, что к схожему выводу все чаще приходят достаточно значительные части народных масс на Западе. И реагируют соответственно — то уклонением от выборов, то голосованием за разного рода «внесистемных» кандидатов типа Перро в США или Ле Пена во Франции.

Удивительно, что наш народ пришел к такому выводу спустя всего три года после ухода КПСС. Видимо, десятилетия жизни при коммунистических бюрократах дали такой опыт, что сразу удалось узнать знакомые черты и за возвышенными речами новой власти. Да и как не узнать, если она сама старается развеять любые иллюзии. Во-первых, бюрократия переносит трудности реформ с себя на большинство населения. Вот повысили цены на билеты на электрички. Спрашиваю, почему повысили цены? Говорят, это не мы, это не железная дорога, это повысила администрация. Это правда, администрация решает этот вопрос, не железная дорога. Но почему администрация так сделала? Ее ответ: повысились цены на электроэнергию.

Здесь у меня возникает вопрос. Что происходит с любой фирмой, если для нее повышается цена на электроэнергию? Конечно, она хотела бы сделать то, что и наши, — взять и все переложить на потребителя, повысить цену. Но обычно ей это не удается. Что тогда она делает? Она начинает пересматривать свое хозяйство. Ищет пуги сокращения издержек. А теперь посмотрим на наших аппаратчиков-железнодорожников. Хоть на одного человека аппарат управления они сократили перед тем как пришлось повысить цены на билеты? Я бы понял их, если бы они сказали: мы на одну треть сократили аппарат, мы снизили такие-то расходы. А вот больше не можем — придется повышать цену на билеты. Нет, ничего подобного даже близко нет.

Я как-то стоял чуть ли не час во Внукове перед железнодорожным переездом. Взад-вперед катался там один локомотив, который таскал по одному вагону туда-сюда. Сколько электроэнергии за это время сожгла железная дорога? А эту электроэнергию, конечно, она в новую цену тоже вогнала. А нельзя ли было на два часа в день и на шесть ночью отключать железную дорогу вообще от электричества и сказать, что это будет перерыв, чтобы электричество сэкономить? Можно и многое другое поискать, если хочешь. А если у тебя есть возможность все сразу на пассажиров перебросить, то, конечно, принимается решение о повышении цен на билеты.

И принимают его летом, именно в то время, когда миллионы людей ездят на свои участки. Сделали бы зимой! Нет, именно летом, когда все весной уже посажено на участках, когда бросить их уже нельзя. В общем, когда голова уже в петле и деваться некуда. Чтобы, как говорится, обобрать народ по максимуму: летом чуть ли не все ездят. В этом желании обобрать по максимуму яснее всего выступает основной смысл того, что происходит: переложить все трудности реформ именно на рядовых граждан.

Во-вторых, бюрократия расширяет свои привилегии. Явно и неявно, всеми способами возродились все привилегии, которые были. Есть и новые. Я недавно встретил одного знакомого водителя, он работает в правительственных структурах. Он мне говорит: Гавриил Харитонович, а вы знаете, что в нашем ларьке лекарства вдвое дешевле, чем на улице? Я говорю, почему же у вас лекарства дешевле? Не знаю, но вот вдвое дешевле. И продукты дешевле, которые там у нас продают в буфетах.

Третье — злоупотребления бюрократии. Классический пример: невыплата заработной платы в срок. Казалось бы, вопрос предельно ясен. Я не мог платить зарплату два месяца, я через два месяца выплачиваю. Что я должен сделать? Я должен взять процент инфляции, учесть, как за два месяца изменились цены, и выплатить вам новую увеличенную сумму. Это естественный вариант.

Но ни старый Верховный Совет, ни Дума за два года работы не приняли решения. Правительство тоже не приняло такого очевидного решения.

Почему? Потому, что кому-то невыгодны выплаты в срок. Даже если две недели задержать зарплату, где-то в банке прокрутились эти деньги и уже получен на них какой-то процент. И это важнее для российской бюрократии, чем все голоса избирателей. Я абсолютно уверен, что если в стране будет принято решение, что выплачивать задержанные деньги надо будет с учетом инфляции, то 90 процентов задержек зарплат закончатся.

III

Гавриил ПОПОВ, председатель Российского движения демократических реформ

Нет такой дыры, куда бы аппарат ни вклинился, чтобы найти для себя способ что-то где-то взять. Когда я был мэром, принесли правила выплаты штрафов по линии ГАИ. И там была такая схема: штраф за то-то берется от 20 рублей до 50 рублей, а за то-то — от 50 рублей до 100 рублей. Как обычно — вилочка. Я сказал, что вилочка — это источник злоупотреблений, потому что при ней надо на месте говорить с гаишником и с ним решать вопрос, какую сумму штрафа внутри вилочки мне платить. Я сказал: вы сделайте другие правила, чтобы был такой пункт- за `‘такое-то нарушение такая-то сумма штрафа. Всего один вариант. И тогда гаишник просто должен взять штраф. База злоупотреблений уменьшится. Спорили со мной много. Но в конце концов приняли новую «безвилочную» схему. Но прошло время, и они снова изменили правила. И теперь снова имеется эта самая вилка — от и до, а в рамках этой вилки можно уместить какие угодно «договоренности» инспектора и водителя.

Как я писал, в Москве вопреки желаниям аппарата был принят вариант бесплатной приватизации. Успокоились бюрократы из жилслужб? Нет. Недавно прочел сообщение: принято решение запретить собственную приватизированную квартиру использовать «не по ее назначению». А для того, чтобы решить вопрос «по назначению» или «не по назначению», теперь не только милиционер может заходить в квартиру, но и уполномоченный жилищной службы без санкции прокурора, по своему удостоверению тоже имеет право заходить в любую частную квартиру. |

Для чего? Он должен определить, например, занимаюсь ли я дома чем-то «не по назначению» квартиры. Вот меня с работы уволили. Безработный. Мне надо жить. Я дома действительно могу: заниматься каким-то хозяйством, надомничеством: переплетать книги, шить в конце концов, еще что-то. Это мой способ выжить. Но бюрократ может прийти и сказать, что это и есть использование квартиры не по назначению, Он возьмет с меня штраф в пользу государства? Да никогда. Он возьмет сумму в пользу себя и «простит», «не заметит». И будет ко мне наведываться впредь регулярно.

Вот еще один случай характерный. Как-то летом у нас отключили электричество на целые сутки. Естественно, от этого отключения продукты, которые были в холодильнике, в жару пропали. Я звоню и говорю: что же вы с нами делаете? Они говорят: знаете, по новым правилам вы имеете право нас наказать — не платите за электричество. Я говорю: вы что, за идиота меня считаете? Я и так вам не плачу за электричество, раз счетчик ‘не работает, А вот вы, как и раньше, ни за что не отвечаете.

Все эти и сотни других случаев утром, днем, вечером и ночью, летом и зимой, в городе и селе наглядно показывают каждому, что сохраняется и по-прежнему цветет огромное поле безобразного, наглого государства, бюрократии над основной массой населения.

И по-прежнему актуальны слова того же Некрасова о ситуации в ходе реформ: |

«Родная земля!

Назови мне такую обитель,

Я такого угла не видал,

Где бы сеятель твой и хранитель,

Где бы русский мужик не стонал»

Если мужиками называть небюрократическое большинство народа, то все совпадает. И большинству граждан ясно, что какая бы власть ни была, она сама от всех этих безобразий их не защитит. Ворон ворону глаз не выклюнет.

Но если любой народный строй (включая социализм), если любой либеральный строй невозможны на современном этапе развития человечества, если возможен только тот или иной вариант строя бюрократии, то что делать небюрократическим слоям?

На Западе их вовлекли в двухпартийные игры: выбирать между теми или иными партиями бюрократии. Тех, кто лучше только относительно, условно, меньшее из зол. А в целом — как когда-то говорил еще Сократ: «Что бы ты ни сделал, ты будешь сожалеть».

Нас в России партия власти и партия оппозиции тоже хочет втянуть в такие игры. «Выбери меня — и тебе станет лучше». Как будто логично. Но такая схема предполагает благополучное в своей массе общество. Грубо говоря: есть хлеб в булочной или нет — никак не зависит от деятельности властей, от того, будет ли президентом Клинтон или Буш. Мы от такой ситуации весьма и весьма далеки. У нас все в нашей жизни все еще зависит от властей, от бюрократов. Соответственно, ограничиться тем, чтобы одно правительство заменить другим, одну партию другой — у нас для простых людей недостаточно. Слишком уж велика наша зависимость от власти — кто бы у нее ни стоял и что бы он нам ни обещал.

Поэтому я прихожу к главному выводу: и вообще в эпоху постиндустриального общества, и особенно в переходный период к нему небюрократические слои общества не могут ограничиться тем, чтобы давить на одни группы бюрократии, голосуя за других. Необходимо иметь дополнительный рычаг воздействия на бюрократов.

Этот дополнительный рычаг я называю новой оппозицией особого типа. третьей политической силой, — кроме правящей партии и партий оппозиции, рвущихся к власти.

Эту силу я называю гражданской обороной от бюрократии вообще: и самой худшей, и самой лучшей.

Но самое точное ее название — народно-демократическая оппозиция. В обществе нужен своего рода политический профсоюз для политической защиты небюрократических слоев. При любом варианте — государственное ли, частное ли, акционерное ли предприятие, на нем всегда есть администрация и всегда нужен профсоюз, чтобы представлять интересы трудящихся.

Вот и в обществе в целом нужна политическая структура, которая похожа на профсоюз, Она никогда не будет властью (как профсоюз не может быть администрацией, не. перестав быть самим собой). Но она всегда будет выступать как защитник интересов граждан в государственных делах, как профсоюз — в делах своего предприятия.

Еще одно сравнение — адвокатура. Как бы ни был хорош закон, как бы ни были умны и справедливы и следователь, и прокурор, и судья — адвокат необходим в процессе. Это — мировой многовековой опыт. Не случайно в США вообще без своего адвоката можно не отвечать на вопросы полиции.

Вот и в обществе у небюрократических его слоев должен быть свой адвокат — только в виде политической организации.

Чем больше я думаю на эту тему, тем больше уверен, что и на Западе рано или поздно двухпартийную систему власти должна дополнить третья, невластная, партия народной оппозиции. Ее появление необходимо для улучшения и очищения постиндустриального общества, особенно когда на него перестает давить внешняя угроза в виде коммунизма и в нем возникает опасность застоя.

Когда я начал говорить о таком подходе, на меня обрушились даже коллеги из РДДР. Как, разве может быть политическая организация, которая не борется за власть, не рвется к власти? Кому мы будем нужны среди избирателей, если заранее скажем: нас кресла власти и ее рычаги не интересуют? Что можно сделать для народа, не входя во власть?

Я пытался возражать доводами житейского опыта: ведь многие достойные люди на всю жизнь выбирают профессию адвоката, гордятся ею, завоевывают славу именно как адвокаты и никогда не допускают даже мысли о том, чтобы стать судьями или прокурорами. Почему не может быть политической организации, сделавшей своей главной целью не кресла власти, а именно защиту граждан от власти?

Это назревший шаг в политическом развитии России. К. тем, кто у власти и к тем, кто претендует на власть, надо добавить тех, кто воздействует на тех и на других, но сами властью быть не собираются. Появление этой, третьей, составляющей существенно изменит весь политический климат России.

Вот пример. В Думе шел закон о призыве студентов в армию. Навязали решение: сделать заседание на эту тему закрытым. Я понимаю, что Жириновский голосовал «за». Потому, что он каждому офицеру обещал по денщику. Если каждому офицеру по денщику, то как раз и нужно всех студентов призвать. Денщиков то иначе не хватит. Но как голосовал Явлинский? Говорят, что «против», что сопротивлялся. Если бы сопротивлялся представитель народно-демократической оппозиции, гражданской защиты, то что он бы сделал? Объявляют заседание Думы закрытым? Надо уйти из этого зала. Как это делали мы — межрегиональная группа – в союзном парламенте. Что дальше мы делали? Дальше мы шли на улицу, собирали митинг и разъясняли людям, что происходит в зале съезда. Сделал ли Явлинский и другие противники призыва что-нибудь подобное? Вышли из зала Думы? Поехали в Московский или другой университет, обратились к студентам?

Если бы они в тот же день пошли в вузы Москвы, через два-три часа вокруг этой Думы было бы 10 тысяч человек. Я бы посмотрел на ее депутатов: голосовали бы они или не голосовали за призыв?

Но настоящей борьбы за интересы студентов не было. И не случайно: претенденты на власть не могут вести себя так, как те, кто никогда на нее не претендует. Они «в уме» примеряют проблему и понимают, что, став властью, все равно эту проблему получат и надо быть осторожнее. Может, даже лучше, если до нашего прихода к власти этот вопрос решат наши противники и возьмут грех на себя.

Поэтому я делаю общий вывод. Анализ позиций и тех, кто у власти, и тех, кто претендует на власть, приводит меня к следующему.

Конечно, надо поддержать всех, кто выступает против послеавгустовского курса реформ. Надо бороться за изменение этого курса.

Но еще важнее для всех нас — создать собственный гражданский фронт обороны, антибюрократический, антиноменклатурный, народно-демократическую оппозицию. Если мы ее создадим, если мы пойдем с нею на выборы, то мы, конечно, обедню бюрократам испортим. Насколько испортим — не знаю, но что испортим — это совершенно точно. Если в новой Думе появятся хотя бы десять — двадцать депутатов подлинно народной, гражданской оппозиции, то народ уже сможет увидеть тех, кто защищает его интересы.

Для этого нам надо научиться быть реальной демократической оппозицией нового типа, не борющейся за власть. От способности этой оппозиции защищать интересы масс будет зависеть, останутся ли они довольны своей, пусть контролируемой аппаратом, но демократической страной. Или же массы, недовольные господством аппарата и сомневающиеся в способности властной оппозиции что-то изменить, начнут искать альтернативный путь. А он может быть только или вариантом нового тоталитаризма, или скорее дальнейшей дезинтеграции России. С этой точки зрения становление демократической оппозиции нужно не только народу, но и аппаратчикам: как у власти, так и претендующим на нее. Говоря об обороне от бюрократии, надо исходить из опыта России. Надо критику аппарата, осуществляющего реформы, не доводить до утопических революционных призывов к ниспровержению бюрократии. Условно говоря, не звать Русь к топору.

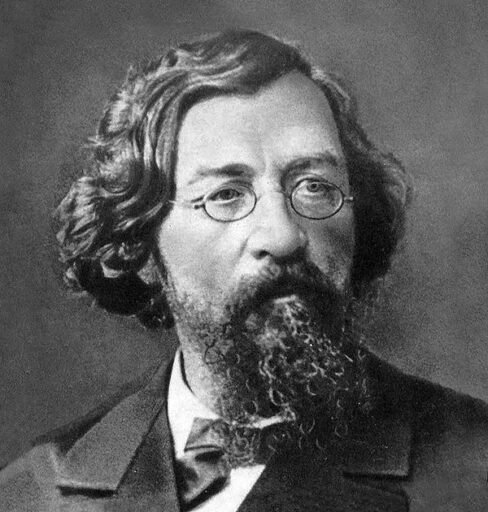

Надо вспомнить Чернышевского и героя его неоконченного романа «Пролог». Идут реформы 1861 года. Волгин видит, что демократический вариант освобождения крестьян нереален. И он обвиняет народ: «Жалкая нация, жалкая нация! — Нация рабов, — снизу доверху, все сплошь рабы…» (Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч., т. ХШ, с. 197). Раз русский народ смирился с аппаратными реформами, то еще одно обвинение: «у русского народа не могло быть борцов… от того что русский народ неспособен поддерживать вступающихся за него…» (там же, с. 197).

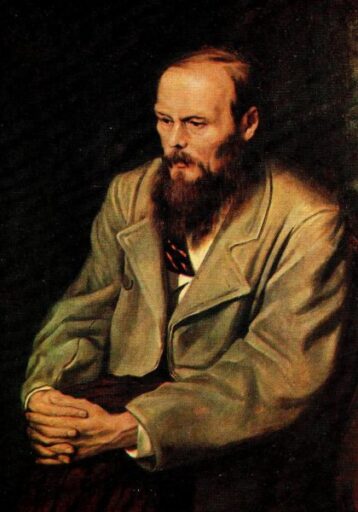

Тут уже всего один шаг до террора. И этот шаг провозглашает в «Бесах» Достоевского Петр Верховенский: «Как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку… чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов?» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч., т. 10, с. 314-315).

Как часто я встречал среди демократов и подобные обвинения в адрес народа, и подобную готовность встать на пути насилия.

С другой стороны, демократические силы гражданской обороны должны избежать той ошибки, которую я анализировал в рецензии на книгу Даниила Гранина_ «Зубр». Это была ошибка сначала части русского офицерства, а затем и основной части российской интеллигенции: они пошли на службу к новой власти, прекратили борьбу с нею только под разного рода ее чисто словесные обещания, без каких-либо реальных гарантий. Надо отметить, что и сейчас и власти, и властная оппозиция обещаний дают немало, а среди масс еще есть те, которым этих заверений и обещаний вполне хватает.

IV

Сегодня, в годовщину августовских событий 1991 года, мы завершаем цикл публикаций Гавриила Харитоновича Попова, объединенный общим названием «Смена вех». Сумеют ли те, кто не изменил демократическим убеждениям, сделать выводы из прошедших четырех _ лет, смогут ли они предпочесть роль оппозиции очередным попыткам вхождения в исполнительную власть, покажет уже ближайшее будущее. Со своей стороны, наша газета готова взять на себя роль издания, объединяющего ряды конструктивной оппозиции и защищающего от всевластия чиновников всех граждан вне зависимости от их социального статуса.

Еще немного об истории. «Смутное время». Глубочайший кризис боярского вотчинного землевладения. Необходимо перейти к новым формам жизни. Но — полная неготовность бояр провести реформы. Дворянство, прежде всего опричники, тоже не сумело реализовать свой вариант реформ. Разразился грандиозный кризис. Выступили и низы, прежде всего их ядро — казачество.

Борьба дошла до того, что в Россию были приглашены поляки и шведы. Но и вмешательство Запада тех лет не решило проблем… Возникла угроза дезинтеграции страны. Но Россия еще хорошо помнила урок Киевской Руси. Киевская Русь была мощным государством. Она приняла прогрессивную религию — христианство. Объективно была готова к тому, чтобы перейти к новой стадии феодализма в условиях достаточно авторитетной во всей стране власти.

Но трудности перехода оказались столь большими, условия и особенности его в разных частях обширной страны столь различными, что стала усиливаться тенденция решать проблемы по-своему в каждой из отдельных частей Киевской Руси. Ей не удалось преодолеть тенденций к раздроблению. Отдельные ее части избрали свои дороги. Новгород, например, пошел по республиканскому пути.

Что из этого вышло? Ускорение развития в отдельных княжествах Киевской Руси не смогло компенсировать ее общего ослабления как единого государства. В итоге — нашествие степняков-кочевников.

Помня этот урок, средние слои России -торговец Минин и князь Пожарский были представителями наиболее массовых из этих средних слоев — объединились. В 1612 году Москва была освобождена 8 ноября (какое совпадение дат!) и от поляков, и от казаков, и от боярских клик.

Прекрасно зная и демократию Новгорода Великого, и демократию братской по крови шляхетской Польши, помня ужасы царской власти Ивана Грозного, российские средние слои выбрали тем не менее вариант восстановления практически уже не существующей царской власти.

Средние слои, взяв власть в Москве, сами передали ее вновь избранному царю. Это было исторически важное решение. И народное чутье не обмануло; по похожему пути пошли многие другие народы, избрав вариант абсолютизма. При этом очень существенно, что новая царская власть вводилась вместе с системой соборов, на которых все сословия были представлены и имели возможность перед лицом царя обсуждать важнейшие вопросы жизни страны.

Успешное решение проблем смуты — величайшая заслуга средних слоев России. Найти в себе силы, чтобы взять власть, найти затем решимость отдать эту власть, отдать именно царю — блестящий урок мудрости наших предков. отвергнув и застои, и катастрофы, Россия получила базу для успешного развития почти на три века, для воссоединения с Украиной, для петровских реформ, для выхода в первый ряд европейских держав.

Еще один пример. 1861 год. Освобождение крестьян. Переход к капитализму. Задержка е переходом грозила России поражениями в войнах и распадом. Но внутренних сил для этого в России не было. Царь Александр I хотел — общество оказалось не готово. Хотели декабристы — опять общество не готово. Только после поражения в Крымской войне, ввиду явной неспособности дворянства защищать страну, уже Александр II решился на реформы, несмотря на все еще имевшуюся неготовность общества. Николай Чернышевский убедительно доказывал, что было два варианта перехода от феодализма к капитализму: помещичий, дворянский, консервативный («прусский») и крестьянский, демократический («американский»). Чернышевский посвятил все свои силы и весь свой талант борьбе за народный, демократический вариант преобразований.

Но он при этом допустил историческую ошибку. Во-первых, он предполагал, что демократический вариант преобразований в тогдашней России реален и возможен.

Борьба Чернышевского за демократический вариант могла бы — протекай она в виде не претендующей на власть оппозиции, в виде гражданской обороны — положительно повлиять на ход реформ. но, превратившись в борьбу за власть, она потерпела поражение. Увидев провал попытки демократических реформ, Чернышевский допустил вторую ошибку. Он решил, что если реформы оказались невозможными в России в демократическом варианте, то они вообще невозможны. Другого, аппаратного пути реформ он не видел.

И Чернышевский выход стал искать в том, чтобы звать Россию к топору, к революции, к крестьянскому бунту. И Плеханов, и Ленин вариант Чернышевского, больше всего отвечающий интересам народа, для тогдашней России считали нереальным. Но Ленин тем не менее сделал вывод, что все равно надо было бороться за революцию. А Плеханов считал курс Чернышевского на революцию ошибкой. Именно поэтому он сам ушел от народников и перешел к марксистам.

Как бы я ни восхищался преданностью Николая Чернышевского интересам народа и личным его мужеством в борьбе, я все же считаю, что он допустил ошибку и указал путь, расколовший Россию на революционеров и консерваторов. Этот раскол мешал реформам. Борьба революционных реформаторов — народовольцев -с реформаторами-бюрократами — царем и его аппаратом — в конце концов привела к гибели царя, победе в аппарате самых заскорузлых консерваторов и существенно ограничила реформы. Хотя то, что удалось сделать после 1861-го до 1905 года было грандиозно, в целом реформы не завершились, и стала неизбежной первая русская революция. Революционеры в ней ничего не добились. Зато сторонники реформ в правящем классе и аппарате оттеснили консерваторов. Пришла эпоха Столыпина. Но опять среди демократов возобладала ‘линия Чернышевского, проводимая прежде всего эсерами и Лениным, на разоблачение и изоляцию реформаторов из аппарата, на натравливание на них народных масс. Столыпин был убит, реформы опять заторможены, а война их попросту прекратила.

Возможность развития по пути реформ, которая дала такие блестящие результаты после Смутного времени, была в середине ХIХ — начале ХХ века не использована прежде всего из-за неправильной позиции и линии демократических сил. Этот исторический урок генеральной ошибки демократических сил царской России в ХIХ — ХХ веках, как и великий урок Минина и Пожарского, мы не имеем права игнорировать.

Не путь революции, а путь реформ. А если они по объективным причинам не могут идти в варианте Петра I — в глубоких, быстрых и решительных формах, если условия страны неприемлемы для этого, тогда вполне логичен Александр II с его поэтапными аппаратно-бюрократическими преобразованиями. И он волне заслуженно назван почетным именем освободителя.

Вопрос и сегодня в том, какой путь изберут теперь подлинно демократические силы. Смогут ли они решить новую для российского демократа задачу — создать невластную, антибюрократическую, демократическую оппозицию, гражданскую оборону, чтобы вести спокойную, нормальную многолетнюю борьбу в интересах народных масс в правовых формах и в рамках демократического государства?

Представьте себе такую маловероятную в жизни историю. Вы с товарищами ночью сели в такси, хорошо знаете город и быстро обнаружили, что водитель катает вас по закоулкам, «накручивая» счетчик. Вы устраиваете водителю скандал и, пользуясь численным перевесом, садитесь сами за руль, шофер теперь пассажир. Но водитель из вас плохой. Тут же чуть не ударились о столб. Теперь возмущены ваши друзья. Наконец все договариваются друг с другом. Водитель снова за рулем, а вы и контролируете его.

Может, и нам в России пора вспомнить, что все мы – тоже в чем-то пассажиры одного автомобиля? Что и находящийся у руля аппарат, и борющаяся за власть оппозиция, и защищающая от тех и других интересы народных масс оппозиция нового. типа — это части одного народа. Пусть водитель крутит баранку — он это умеет. Пусть его критикуют те, кто хочет заменить шофера. Станут ли они водителями — неясно, но их усилия полезны. А мы наберемся терпения и будем отстаивать свои интересы.

Ведь для нас в отличие от аппаратчиков (стоящих у власти и претендующих на нее) свет клином на власти и постах не сошелся. У нас есть свое дело — на производстве, на земле, в науке, в искусстве, в образовании, в здравоохранении. И для нас власть — всегда чужда. Она сила, инструмент для того, чтобы помогать нам эффективно делать наши дела. Мы ведь не стремимся променять свою работу на посты в аппарате.

Мы, конечно, вынуждены были «идти во власть», так как она уклонялась от реформ. Но после путча аппарат начал реформы. Не так, как хотелось, но начал. И теперь надо рекомендовать тем демократам, кто лично хочет административной карьеры, идти или в аппарат, или во властную оппозицию, оставляя демократическому движению перспективу: отделить себя и от аппарата, и от властной оппозиции. Стать народно-демократической оппозицией, третьей силой.

И активная, полная достоинства деятельность такой оппозиции больше укрепит фронт реформ, чем борьба за власть (если говорить честно, то зачастую даже не борьба, а неприличная суетня вокруг власти).

Может, и нам, демократам, пора спокойнее отнестись к сохранению власти после августа 1991 года в руках бюрократии и начать в форме обновленной демократической оппозиции участвовать в проводимых аппаратом реформах, стремясь и их улучшить, И свои интересы защищать и контролем, и советами, и критикой, и разоблачениями. Чтобы общими усилиями Россия постепенно превратилась в современное общество — общество с нормальной жизнью для народа.

Пора, может, еще раз вспомнить, что, кроме ноября 1917 года, расколовшего народ и ввергнувшего его в бесконечные беды в истории России, были и ноябрь 1612 года, сплотивший все силы, ‚ выступавшие против гибели России и позволивший ей выйти из кризиса Смутного времени? Если три результата — устранение КПСС, практическое начало реформ и закрепление у власти обновляющегося аппарата — будут дополнены четвертым — созданием новой народной демократической оппозиции, гражданской обороны, то это будет эффективным фактором переходного периода России от тоталитаризма к постиндустриальному обществу, осуществляемого аппаратом под мощным давлением народной демократической оппозиции. ` Меня приводит в недоумение то, что признание факта перехода власти после августа 1991 года от номенклатуры `КПСС к номенклатуре без КПСС вводило иных демократов в состояние паники, воспринималось ими как трагедия.

Эти демократы очень склонны, как когда-то Чернышевский, рассматривать вопрос в одной плоскости: если демократы не сидят во власти — всему конец.

Конечно, тот факт, что после путча демократы не смогли занять ведущую роль, не может не отражаться, а порой и очень существенно, на конкретных судьбах конкретных демократов. Их можно понять: бросили свои «огороды», свою работу, «пошли во власть». А тут выясняется, что другие люди из того самого аппарата, с которым столько лет боролись, Должны занять якобы предназначенные демократам места. В демократических нападках на номенклатуру и ее реформы я часто улавливаю личную озлобленность и раздражение оказавшихся не у постов людей. Эти проблемы надо было видеть. Но если рассуждать, абстрагируясь от личностного аспекта? Главное — реформы. Если их не можем делать мы — пусть их делают другие. Хуже — но пусть делают. Ведь в результате реформ изменится ситуация в обществе, изменится само общество. Это главное.

Мне казалось поэтому, что вопрос о власти новой номенклатуры ставился иными демократами некорректно. Вопрос не в том, осталась ли номенклатура у власти. Вопрос в другом: начала ли и ведет ли она реформы? Если она реформы не ведет — одна ситуация. Тогда надо бороться с ней — не потому, что она _ номенклатура, а потому, что не ведет реформы. Ведь ис КПСС мы боролись потому, что она не вела провозглашенную ею же перестройку. Если же номенклатура начала и готова вести реформы дальше, тогда демократ должен решить вопрос, как ему относиться к ее реформаторской деятельности.

Демократам, очень и очень недовольным тем, что демократические силы после путча не взяли власть, я хочу напомнить слова человека, который был революционером по взглядам и убеждениям, сам участвовал в революции 1848 года, мечтал о новой революции и которого поэтому нельзя заподозрить, когда он предупреждал об опасностях обладания властью, для которой еще не созрели условия. Речь. идет о Фридрихе Энгельсе, написавшем в своей работе «Крестьянская война в Германии»: «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать‘ властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство». (Маркс К., Энгельс Ф., Соч.,т. 7, -с. 422-423).

Это надо обязательно помнить: самое худшее — обладание властью без должных условий. Не случайно так не любил эту мысль Энгельса Ленин.

Что же делать демократическим силам народа, если, с одной стороны, они понимают, что не могут стать властью, а с другой — хорошо видят, что без них, без их активности, их давления, их самоотверженной борьбы преобразования будут идти за счет народа?

Мы помним, как учебники по истории КПСС клеймили Георгия Плеханова. Он-де хотел смести руками народа царизм, а потом передать власть буржуазии. Той самой буржуазии, которая не только уклоняется от борьбы, но и открыто заявляет, что ей власть не нужна. Словом, надо эту власть ей чуть ли не навязывать. Альтернативу Плеханову предложил Ленин: кто свергает, тот и должен взять власть. История теперь уже убедительно показала, что этот, казалось бы, логичный путь оказался трагедией. Передай Ленин власть в ноябре 1917 года сначала однородно социалистическому правительству, а после созыва Учредительного собрания — нормальной многопартийной демократической республике, Россию ждала бы иная судьба. Если считать бесперспективными и народную власть, и либеральное общество образца ХIХ века, если считать, что постиндустриальный строй ХХ. века может быть только бюрократическим в силу его сложности, то народно-демократическим силам надо научиться участвовать в этом процессе.

Надо вернуться к той идее оппозиции, которую мы развивали в 1989 году. Разумеется, эту идею надо разработать с учетом реальностей нынешнего времени, и в частности главной из них — устранения КПСС из аппарата и готовности аппарата после путча вести реформы

Как ни странно, идею народно-демократической оппозиции легче всего воспринимают те, кто стоит у власти. Им — по их директорскому опыту — известно, что при нормальных отношениях с профсоюзами общее дело завода или организации выигрывает. Профсоюз не любят только слабые директора. А сильным руководителям он, конечно, тоже доставляет массу хлопот, но, с другой стороны, по большому счету, полезен.

А вот оппозицию, претендующую на власть, конечно же, не устраивает народно-демократическая оппозиция. Она и непоследовательность властной оппозиции вскрывает, и ее бюрократическую сущность обнажает. Она заставляет включать в свои программы много такого, чего не хотелось бы делать. Словом, приносит кучу проблем и к тому же голоса отбирает.

Поэтому, выбирая между правящей партией и течениями властной оппозиции, народно-демократическая оппозиция на первое место будет ставить два вопроса: курс реформ и степень отражения в нем интересов народа.