Так был озаглавлен выпуск еженедельника «Россия» №27 (241) за 23-29 августа 1995 года. Он имел как прямое отношение к активизации, так называемых «левых» в лице аграрно-коммунистического блока, так и к ближайшим перспективам. Наш прогноз оказался верным. Компартия одержит в декабре уверенную победу, а с сентября 1998 по май 1999 года у власти даже окажется «левое» правительство Примакова. В этом же выпуске был опубликован рассказ о писателе Юрии Трифонове, которому в эти дни исполняется 100 лет, его вдовы Ольги.

Второе пришествие или последний парад

Александр ЕВЛАХОВ

Судя по активности называющих себя левыми, их аппетиты разыгрались не на шутку. К примеру, лидер аграриев Михаил Лапшин, высказавший намерение блокироваться с коммунистами, заявил о том, что аграрной стране иметь президентом представителя аграрной партии было бы вовсе не худо. Шансы у аграрно- коммунистического блока на предстоящих выборах действительно есть. В преддверии их разного рода аналитики уже разработали концепцию «второго пришествия» левых сил во всех посткоммунистических странах. Доля истины в этих рассуждениях есть. Во многих восточноевропейских государствах на смену начавшим реформы правым действительно приходят бывшие коммунисты. Именно «бывшие», поскольку они пытались начать трансформацию социализма и преобразование своих партий по образцу западной социал-демократии, еще имея в руках власть. Но не успели: их отстранили радикалы. Так произошло, к примеру, с партиями Бразаускаса в Литве, Пожгаи в Венгрии, Гизи в бывшей ГДР. Надо ли говорить, что ни те, ни другие, ни третьи нашей компартии не родня. Наши руководители создавали свое детище не для преобразований, а в качестве антиреформаторского противовеса. Их подлинные собратья либо ушли в небытие, как Ярузельский, либо оказались в тюрьме, подобно Рубиксу.

В отличие от. Восточной Европы, где водораздел — правые и левые, либералы и социал-демократы — обозначился вполне рельефно, в России ничего подобного нет. Наша ось координат проходит в. другой плоскости: общемировое – самобытное, общечеловеческое — национальное, западное — славянофильское, будущее — прошлое.

Одним словом, рассуждающие о социал-демократизации российских коммунистов либо поспешили, либо не разобрались, либо занимаются подменой понятий. Нечто подобное можно сказать и в отношении проводящих параллель между нашими аграриями и той же Крестьянской партией в Польше.

Впрочем; как говорил председатель Мао, для того, чтобы почувствовать вкус груши, надо ее съесть. Именно это, если прогнозы социологов оправдаются, нам предстоит в ближайшем будущем. И не только нам, но и гипотетическим победителям в лице коммунистов с аграриями. Суть проблемы состоит в том, что, в отличие от Черномырдина, Явлинского или Б.Федорова, Зюганов с Лапшиным, даже завоевав парламентское большинство (что далеко не очевидно), распорядиться победой не смогут. И в этом, как парадоксально ни звучит, их единственное спасение, поскольку с реализуемыми идеями у так называемых левых ох как неважно.

За минувший год в редакции побывали многие лидеры левого спектра — С.Глазьев, Ю.Петров, Ю.Воронин. Все они охотно делились ‘планами сделать все и для ‘всех — снизить налоги, обеспечить социальную защиту молодым и старым, позаботиться об армии, учителях и врачах. То же самое в расчете на «лоскутную» поддержку будет тиражироваться ими в разных аудиториях в ходе преlвыборной кампании. Ответа, за счет чего можно дать всем, ни у кого из причисляющих себя к левым нет. А вопрос, почему рост производства, снижение инфляции и наиболее высокая зарплата — в Словении, Чехии, Венгрии – достигнуты именно правыми, ставит их в тупик. Представим на минуту, что аграрно- коммунистический блок получил возможность сформировать правительство. А что дальше? С. собственными специалистами в области экономики у них из рук вон плохо, а те, что ныне работают при правительстве В.Черномырдина, сотрудничать с ними вряд ли согласятся. Неизбежны серьезные осложнения с регионами, где так называемые левые вряд ли победят, — Москвой, Санкт-Петербургом, . Нижним Новгородом. Впрочем, и с другими, где главы администрации уже вошли в блок «Наш дом — Россия», взаимоотношения будут тоже далеко не безоблачными. —

Особая статья — средства массовой информации. За исключением очень небольшого их числа, симпатии прессы не на стороне левых. Е.Гайдару она прощала почти все, В.Черномырдину — многое. Правительству, сформированному Г.Зюгановым — М.Лапшиным, не простит ничего. Можно не сомневаться, этот кабинет министров не просуществовал бы и шести месяцев, завершив свою деятельность распределительными функциями, магазинами «а-ля Рыжков», улюлюканьем митингующих и в конечном счете победой правых на президентских выборах в июне 1996 года.

Объективно в таком исходе событий были бы заинтересованы не только президент и спектр политиков от Ё.Гайдара до В.Черномырдина, но и общество, еще живущее сегодня псевдолевыми иллюзиями.

Однако «дать порулить» коммунистам с аграриями президентская власть скорее всего не даст, оставив им выбирать одно из двух зол. Или, «включив левый «поворотник», продолжать следовать путем нынешнего премьера, или оставаться в роли вроде бы победившей, но так и не получившей власти оппозиции.

Звезда Горбачева может вновь взойти

Алексей ФРОЛОВ

Хотя наблюдатели дружно отмечают, что в последнее время первые лица государства чаще, чем раньше, поговаривают о необходимости существенной корректировки реформ, они вовсе не дуют в одну дуду, демонстрируя заметную разницу в подходе. Если, скажем, спикер Госдумы упоминает о необходимости перемен вообще, в целом, как об искренне желаемом, но вряд ли достижимом (что, очевидно, и дало основание некоему профсоюзному деятелю сострить намедни, мол, Иван Петрович на самом-то деле ни Рыбкин, ни Мяскин), то премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин здесь куда более определенен.

Во всяком случае, в его речах просматривается не просто дежурная озабоченность перезревшими социальными проблемами. Не отказываясь от, видно, полюбившихся ему либеральных ценностей, он усматривает успех дела в соединении их с лучшим из наследуемого экономического опыта и предлагает в качестве базы для решения социальных проблем аж целую стратегию национального накопления. Ныне малопочитаемый и полузабытый Маркс выразился однажды в том духе, что можно спровоцировать мощный социальный взрыв, предварительно ужаснув народные массы. По этой части мы, кажется, остаемся последовательными марксистами. На минувшей неделе петербуржцы узнали о грядущем — не далее, чем нынешней осенью — основательном вздорожании и без того недешевого хлеба. По предварительным подсчетам, буханка черного будет стоить около семи тысяч рублей. Прикинуть несложно, сколько буханок в месяц может позволить себе «новый нищий» — находящийся за чертой бедности российский люд, имя которому — легион. Только сытый, а потому, видно, и не любопытный, наверное, не знает, что сегодня минимальная зарплата в России в пять раз меньше уровня, обеспечивающего элементарное выживание человека. А таких сытых, получающих треть всех. доходов, у нас 10 процентов, Треть населения, а это миллионов человек, имеет душевой доход в 227 тысяч — 9% куда ниже порога выживания. По расчетам некоторых экспертов, в 1995 году жизненный уровень снизился у 80 процентов россиян. Для ясного понимания что все это может означать, весьма показательно промелькнувшее в печати сообщение о создании в армейских частях так называемых откормочных пунктов. Там в течение нескольких месяцев набирают необходимый вес вовсе не свиньи — призывники, все чаще и чаше поступающие в армию с признаками дистрофии — и, по признанию многих из них, спасающиеся на воинской службе от голода. ,

Трудно не согласиться с мнением некоторых экспертов, которые невесело шутят, что при таком и шатком и валком состоянии российского общества избиратель и ног не донесет до урны. Если дело так и дальше пойдет, он скорее доберется до урны иного свойства, с помощью чужих ног…

Между тем, по мнению многих наблюдателей, вновь восходит звезда Михаила Горбачева. Общество, очевидно, устало от резких, непромеренных, непродуманных решений. От того, что число падений давно превысило количество взлетов. Чтобы не власть в искус и не ужаснуться до саморазрушения, оно ищет отдохновения в постепенности, в решении проблем шаг за шагом.

Пирог округов нарезан

Нельзя сказать, чтобы «раскрой по-новому» сильно нравился депутатам. Многие из них высказывались критически в адрес инициативы ЦИК.

Например, В.Бауэр (председатель Комитета по организации работы Госдумы считает, что «выбранная методика безупречна с арифметической точки зрения, но с политической неверна, так как не учитывает интересы избирателей». По. его словам, неоправданно уменьшение в два раза числа округов, а следовательно, и представительства в парламенте в Республике Коми, Томской и Курганской областях и увеличение за их счет и без того солидных команд Московской, Ленинградской и Ростовской областей.

По подсчетам В.Шейниса (фракция «ЯБЛоко»), ЦИК. производя подсчеты избирателей, «потерял» 1,7 млн. человек. Фракция «Выбор России» полагает, что «намеренное занижение числа будущих избирателей ставит под: сомнение всю предложенную схему избирательных округов». Недовольство изменившейся схемой: выражали и коммунисты.

Людмила НЕФЕДОВА

Экстрасенсов не упоминать

Татьяна ПИСКАРЕВА

На старте предвыборного марафона уточняются общие для всех правила игры. Игра пока не жесткая. Правила пока еще общие.

Центральная избирательная комиссия уже махнула флажком на старте, начав регистрацию кандидатов в депутаты, выдвинутых по федеральным спискам. А среди почти трех сотен российских партий и движений самыми первыми представили списки кандидатов пять объединений — довольно пестрая компания: «Женщины России» и «Вперед, Россия!»; а также не столь искушенные и опытные в предвыборной жизни Консервативная партия, Союз коммунистов и Партия сторонников снижения налогов.

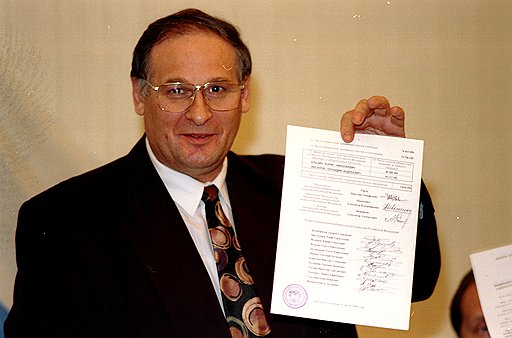

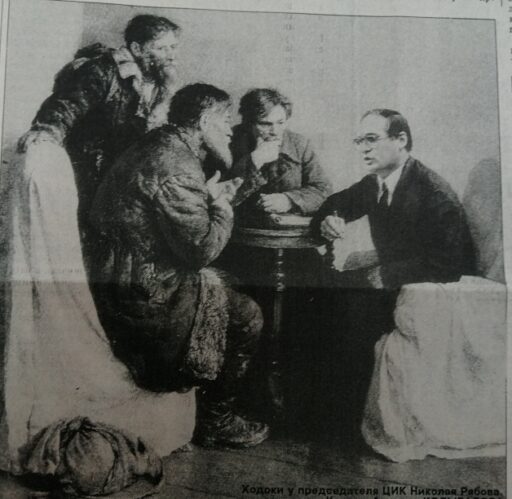

Малоопытных на заседании Центризбиркома застыдили сразу же, указав, что предполагаемые депутаты должны быть обозначены в списках лапидарно и внятно: дата рождения, должность и место работы. Решительно воспротивился ЦИК обозначениям Типа «экстрасенс», «правозащитник» и даже… «независимый эксперт по смыслу жизни». Партийный представитель пытался было уверить, что именно такая запись стоит у кандидата в трудовой книжке. Однако председатель ЦИК Николай Рябов попросил «убрать «экстрасенсов» и «правозащитников» из документов» и предложил не стыдиться вписывать туда простых инженеров, коих на Руси, как известно, в последнее время не слишком почитают.

«Женщины России» удосужились пронумеровать своих представительниц, а коммунисты украсили свои документы символикой — словом, каждый стартовал по-своему. И списки первых кандидатов в депутаты были комитетом одобрены. Центризбирком рассмотрел некоторые вопросы, требующие уточнения. Скажем, в каком порядке должен идти сбор подписей в воинских частях, куда закрыт доступ посторонним лицам. Решено было также «указать об ответственности за неразглашение информации подписных листов со ссылкой на Закон об информации», что в который раз засвидетельствовало многочисленность партии жулья в нашей криминальной стране. Сбор подписей продлится до 22 октября. Потом начнется проверка подписных листов. Каждому объединению предстоит собрать 200 тысяч подписей в свою поддержку не менее чем в 15 регионах России. Последняя дата предоставления Подписных листов определена Центризбиркомом как день за 55 суток до выборов. .

Несколькими часами раньше. Н. Рябов обсуждал с представителями средств массовой информации проект инструкции ЦИК о порядке предоставления эфирного времени и публикации агитационных предвыборных материалов в периодических печатных изданиях. В проекте отмечена немаловажная деталь: периодическим печатным изданием с государственным участием является издание, финансируемое полностью или частично (не менее пятидесяти процентов) за счет средств соответствующего бюджета. Как многим, вероятно, известно, по этому пункту шли разноречивые толки. Ведь некоторые издания получили в свое время «на жизнь» от государства копеечные суммы — так не посчитало ли от того оно их «своими»? Выходит, не посчитало.

Для читателей нашей газеты Н.Рябов сообщил, что на совещании решено было отводить предвыборной теме в эфире по полчаса утром и вечером, без дублирования утренних и вечерних программ. Эфирное время будет предоставляться бесплатно избирательным объединениям, избирательным блокам, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, на каналах общероссийских ГТРК с 15 ноября по 15 декабря. График определит жеребьевка.

Телерадиокомпании никоим образом не должны прерывать предвыборную агитацию рекламой товаров, работ и услуг. Вероятно, потому, что предвыборный марафон и без того представляет собой грандиознейшую рекламу, впрочем, почти полностью оплаченную налогоплательщиками.

Выборы-95: за подлог три года

Охранникам, которые дежурят в девятом подъезде комплекса зданий на Старой площади, впору устанавливать надбавку за повышенную интенсивность труда. Находящийся здесь Центризбирком сегодня стал едва ли не самым -присутственным местом в. стране. . И неудивительно. Настало время регистрации избирательных объединений. Однако по-прежнему в ходу рассуждения, что нынешние выборы не нужны ни президенту, ни Совету Федерации, ни Госдуме, не говоря уже о главах администраций, на кого свалится весь воз забот в связи с их проведением. Что думают по этому поводу в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации?

Таков был первый вопрос секретарю Центризбиркома Александру ВЕШНЯКОВУ.

— Хотел бы кто или нет, а есть Конституция Российской Федерации. В ней есть положение о том, что Совет Федерации и Государственная дума первого созыва избираются сроком на два года. Таким образом, разговор о ненужности, несвоевременности выборов противоправен. …

— Простите, Александр Альбертович, но затруднения возникли даже с выборным з законодательством. |

-Да, выборное законодательство рождается в неимоверных муках. Трудно рождался Закон о выборах в Госдуму, Закон о порядке формирования Совета Федерации. Кстати, последний не вступил в законную силу, так как не подписан президентом.

— И что сие означает?

— Только одно, 12 декабря в соответствии с Конституцией РФ прекращаются полномочия данной палаты, и вновь избранная 17 декабря Госдума должна работать одна.

— Но в этом случае мы будем иметь неполноценный парламент? Причем по воле председателя Совета Федерации В.Шумейко. Не стоит ли за всем этим стремление не допустить выборов? Что было бы, если бы Государственная дума не собралась 12 августа на свое внеочередное заседание и не преодолела вето верхней палаты? |

— Ничего особенного. Центризбирком имел право ввести схему округов, утвержденную в 1993 году. Однако в этом случае была бы ослаблена правовая база выборов, могли появиться предпосылки для того, чтобы опротестовать итоги голосования.

— В обществе существует определенное опасение, что итоги нынешних выборов могут быть сфальсифицированы. Есть недоверие к руководству Центризбиркома.

— Я не работал в составе Центризбиркома в 1993 году, поэтому не берусь судить, что было, а чего нет.

На Этот раз предусмотрено немало правовых норм, обеспечивающих достаточный контроль за работой комиссии. Так, после регистрации избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов в депутаты, вправе назначить в избирательную комиссию человека с правом совещательного голоса для того, чтобы следить за ее работой.

Гарантирована обязательность публикаций полных данных, о результатах выборов на всех уровнях.

Введена административная и уголовная ответственность членов комиссий за неправильный подсчет голосов, подделку документов, непредоставление избирателям сведений об итогах голосования, а также за совершение других противоправных действий или бездействие.

Кстати, если раньше уголовная и административная ответственность только декларировалась, то теперь с введением в действие 13 мая 1995 года федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» есть возможность применять на практике суровые меры.

`-Какие?

— До трех лет за попытку подлога, ‘искажения результатов голосования и тому подобное.

— Как признал председатель Центризбиркома Николай Рябов, нет полной уверенности в том, что не будет нарушений. К примеру, в законодательстве отсутствует противоядие финансирования через подставных людей. Существуют и другие лазейки для того, чтобы «протащить» нужного человека в парламент. Не кажется ли вам, что некоторые дыры следовало бы закрыть хотя бы путем инструкций?

— Это уже делается. Подготовлен согласованный с Минфином, Центробанком и Сбербанком проект инструкций Центризбиркома «О порядке финансирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты, избирательных объединений, избирательных блоков…» Разработан проект инструкции, -регламентирующей использование отдельными кандидатами в депутаты, предвыборными объединениями, блоками средств массовой информации. Однако в целом согласен с тем, что нужно постоянно вести контроль за расходованием средств, чтобы не допустить криминального капитала в выборную борьбу.

— Существуют и более кардинальные предложения. Например, отделить Центризбирком от администрации президента Российской Федерации. А то сложилось так, что Центризбирком чуть ли не составная часть администрации. Его работники получают здесь зарплату, льготы и привилегии тоже оттуда.

— Во-первых, Центризбирком никак не зависит ‘от администрации президента. Да, мы находимся в помещениях, которые ей принадлежат. Но эти площади мы арендуем как самостоятельное юридическое лицо. Зарплату ‚мы получаем из госбюджета. |

Во-вторых, что касается «льгот и привилегий», то они такие же, какие имеются в Совете Федерации, Госдуме, правительстве, Конституционном суде Российской Федерации. И называются не «льготы и привилегии», а социальные гарантии работников, осуществляющих задачи, определенные федеральным законодательством. Кае-кого смущает, что они введены на основе указа президента. Но это уже детали,

Беседу вел Юрий ЗВЯГИН

Юрий Трифонов: «Почему мы такие несчастливые?»

28 августа Трифонову исполнилось бы семьдесят. К юбилею наверняка появятся статьи критиков, определяющие его место в литературе и роль в тех переменах, которые произошли в нашем обществе. Мы же хотели просто вспомнить Юрия Валентиновича. О светлых, смешных и грустных эпизодах из жизни писателя рассказывает его вдова Ольга ТРИФОНОВА.

Москва была для него не только городом, где он родился, где жил, Это были отношения любовные, но в отличие от любовных в них не было разочарований. Я, помню, как-то сказала: «Ты знаешь, а я не люблю Москву». Он посмотрел на меня с изумлением и сказал:

— Но ведь это ужас: жить в городе, который не любишь!

Я полюбила этот город, когда Юрия не стало, потому что стала смотреть на него глазами мужа, как и на многое другое. Этот город вошел в меня и через его книги, и через одиночество, и через воспоминания. «Вот здесь он сказал то-то, а здесь — другое, здесь ждал меня в пыльном сквере, а вот в этом доме, в Нагатине, была квартира… и там… и здесь, на улице Гарибальди, тоже была квартира, он даже описал ее, и каждый раз боль. На Песчаной — бывшей Георгиу-Дежа, — там, в доме рядом с «Диетой», мы прожили четыре года. В Зачатьевском переулке вспоминаю, что здесь было общежитие, где жила его первая настоящая любовь. В Печатниковом переулке жил его друг Лев Гинзбург, на Балтийской — другой друг, Борис Слуцкий. Когда у Бориса умерла жена Таня, которую он очень любил, он… не хотел жить. Все накрылось черной пеленой, он никого не хотел узнавать, ни с кем разговаривать. Друзья зачем-то уговорили его поехать в Дубулты. Его надо было встретить во Внукове, Юра попросил поехать с ним. Я замялась. Мы оба были, что называется «людьми семейными», Борис знал и жену Юрия, и моего мужа

— Ты знаешь, ему будет все равно, с кем я, — сказал Юра. Борис Абрамович вышел с неподвижным мелово-бледным лицом. Ни кивка, ни приветствия. Молчал всю дорогу до города, а Юра все спрашивал его, что купить в дом: Сахар, чай, макароны?

— Ничего, — последовал ответ. ‚

— Но ведь у тебя в доме пусто.

— Ничего не надо!

Возле булочной Юра вышел, чтобы купить самое необходимое. Молчание. И вдруг сзади безжизненный голос: «Оля, Юра очень хороший». Сквозь тоску, сквозь черную пелену, через полное безразличие к своей жизни — прорвалась любовь к другу, интерес к его судьбе. (…)

Он вообще умел решать сложные жизненные ситуации спокойным разговором, не обижая собеседника и не ставя себя в двусмысленное положение. Для многих он был авторитетом, к нему приходили за советом, с ним сверяли свои поступки. Что стояло за этим: характер, свойство таланта или трагический опыт жизни? Он многое терял в жизни, много страдал. Его последний роман не был принят журналом, вряд ли мог быть напечатан и следующий роман, потому что он задумал написать роман о провокаторе Азефе и, следовательно, обо всех перипетиях партийной жизни эсеров, а следовательно, и большевиков, потому что две эти партии были связаны теснейшими узами. Задумал написать правду, то есть книгу, обреченную на непечатание.

И я испугалась: перспектива долгих лет безденежья сделала меня скуповатой. И однажды он сказал: «Я понимаю, ты думаешь обо мне, хочешь растянуть деньги на подольше. Но знаешь, бедность, это не страшно, не бойся. Уверяю тебя, это не страшно».

Мы приехали к Генриху Беллю в Кельн, он был уже очень болен, но без конца курил, хотя врачи сказали, что курение для него означает смерть. Это странно, конечно, и я очень виню себя, но я не знаю, о чем они говорили: разговор шел по-немецки, мне не хотелось мешать просьбой о переводе. У них был свой разговор; их было трое — Ю.В., Белль и его жена Анна-Лиза. Я была оглушена тем, что я нахожусь рядом с ними. Белль спросил меня, какой его роман мне больше нравится? Я ответила: «Групповой портрет с дамой». Он удивился, потому что роман был опубликован в СССР с очень большими купюрами.

— Ну ничего, это мы исправим, хотя бы вот так, — Белль преподнес мне немецкое издание,

Я помню свое ощущение, что встретились два очень близких и очень понимающих друг друга человека, это подтвердилось и на следующий день. Мы пошли на выставку Пауля Клее. И там продавались плакаты — репродукции разных картин Клее. Сначала купил что-то Белль, немного позже Юрий Валентинович. Покупки были свернуты в трубки, перетянутые резинками. После выставки мы сидели в маленьком кафе, и они поинтересовались, кто из них что выбрал, и изумились, узнав, что каждый выбрал одну и ту же картину. Картина называется «Дороги большие и дороги маленькие». Плакат-репродукцию Ю.В. повесил в кабинете, я потом немножко поняла, конечно, что это за картина, когда читала работу Хайдегтера о дороге и судьбе людей, об их жизни.

По предложению Белля Ю.В. стал кандидатом на Нобелевскую премию. Беллю очень понравился роман «Нетерпение», он написал об этом романе несколько статей, а его мнение в Нобелевском комитете было очень весомо. Ю.В. пригласили в Стокгольм, обласкали, и там произошел очень смешной эпизод: Нобелевский комитет давал в честь Ю.В. обед, наш сын тогда был маленьким, и на обеде Ю.В. сидел и вспоминал, что нужно купить малышу, — расписание было жестким и времени на покупки не оставалось. Обед тем временем шел своим чередом и, когда один из участников сказал: «А я знаю, о чем вы думаете и какое желание вы загадали…» — Ю.В. очень удивился и простодушно ответил: |

— Нет, вы этого знать не можете, о чем я думаю!

— А я знаю! — настаивал человек, и все вокруг смеялись, потому что Ю.В. сидел между Артуром Лундквистом и Артуром Пахоменко, работавшим тогда в Швеции как представитель ВААПа.

Конечно же, полагалось загадать желание — получить Нобелевскую премию.

Ю.В. рассказывал, что это было очень смешно, потому что все участники обеда стали настаивать на том, что догадываются, как он воспользовался приметой. Он продолжал отрицать, пока не сообразил, о чем идет речь.

Его очень хорошо помнят в Нобелевском комитете, и когда, много лет спустя, я оказалась в этом священном месте, сотрудники показали мне огромную картотеку, посвященную творчеству Ю.В., информацию на компьютере, папки с рецензиями – в общем, всю ту работу, которая связана с выдвижением на Нобелевскую премию. И еще они сказали, что он был очень, очень реальный кандидат в лауреаты 1981 года. В марте этого года он умер.

Мне очень хотелось, чтобы мой муж почувствовал себя если уж не героем Фицджеральла, то хотя бы Хемингуэя, которым он бредил в институтские годы. И однажды в Германии, я совершенно искренне уговаривала Ю.В. откликнуться на одно из объявлений и провести «незабываемую ночь» в злачных местах Мюнхена «в обществе образованной, элегантной и красивой дамы».

— Зачем это тебе нужно? — изумлялся Ю.В.

Удовольствие стоило немалых денег, хотя, как объяснили мне друзья-немцы, соответствовало обещаниям. Но главное, Ю.В. подозревал подвох — некую провокацию с моей стороны.

— Я тебя знаю, потом всю жизнь попрекать будешь! — угрюмо отнекивался он.

Нет, он меня не знал, не мог знать, потому что я сама не узнавала себя. (…)

Ночь, роскошная женщина, роскошный автомобиль, какие-то кабаре, варьете — и можно за все это заплатить.

‚ Это совсем не было его мечтой, но я нутром чувствовала, что опыт такого рода необходим ему.

‚ Как-то потом, обсуждая мой странный мюнхенский порыв, он сказал:

; Ты зря меня жалела, у меня были роскошные женщины, вернее, была… И все кончилось просьбой купить норковую шубу…Я купил.

Мы знали, о ком идет речь, я очень изумилась ничтожности просьбы.

Вот что я понимаю совершенно определенно: если сейчас спросить немца, как жила Германия после войны, то он ответит: «Читайте Белля»

Пройдет время, и если кто-то спросит: «А как жили при советской власти!» — ему ответят: «Читайте Трифонова».

Забытый страх, истлевшие разочарования.

С романом «Дом на набережной» Г.Марков пошел к самому Суслову, и Суслов разрешил публикацию книги.

— Мы все ходили по острию ножа, — сказал он. — И я тоже.

Совершенно необъяснимая вещь: почти все его книги (кроме трех) были изданы при его жизни, при том, что существовала жесточайшая цензура, людей сажали в психушки, отправляли в лагеря за «самиздат», книги Ю.В., в которых была рассказана правда о нашей жизни, издавались. Нет, не так — книги Трифонова, в которых не было неправды о нашей жизни, издавались.

Когда Ю.В. был в Америке, он дал интервью радиостанции «Свобода» (или «Голосу Америки»?), по тем временам — дерзость неслыханная! Да и текст «огорчал». Испуганная, я прибежала к его другу Василию Павловичу Аксенову:

— Вася, ты слышал, зачем он это сделал? Ведь ему возвращаться сюда… |

Василий Павлович: «А что такого?.. А нормально. Не тронут они его, им же нужно на каверзные вопросы иметь ответ. Они спросят — им скажут: «…А у вас свободы творчества нет». А они: «Почему нет? Мы Трифонова печатаем». Им скажут: «У вас все пресмыкаются». А они: «Ничего подобного, вон Трифонов сидит у столика возле колонны, борщ ест, он ни перед кем не пресмыкается ‘и-ничего, обедает вот в ресторане ЦДЛ. (..;)

Юрий Валентинович очень любил Аксенова и как человека, и как писателя, его роман «Ожог» он перечитывал много раз и восхищался этим романом.

— Когда писатель имеет в столе такой роман и знает, что роман не будет напечатан никогда, он имеет право на все, — сказал он как-то.

Как всякий человек, он прожил несколько жизней: пережил успех, телефон у нас в доме не умолкал, корреспонденты добивались встреч, приходили литературоведы — наши, западные…

Жил замкнуто, жил суетно, влюблялся, бросал женщин, женщины оставляли, его и однажды сказал, идя со мной по любимому городу: |

— Господи, сколько же я здесь наворотил за всю жизнь!

Может быть, эта попытка рассказать о нем заранее обречена, и, может быть, я бы не поняла в нем чего-то главного, если бы не страшная болезнь и все, что с ней связана — больница, его жизнь в больнице, его безграничное мужество. Боли, как я потом узнала, при этой болезни невыносимы, я видела только смертельную бледность и пот, который катился градом.

И однажды, в какую-то страшную ночь, когда он не мог спать от боли. а мне надо было ехать в больницу, потому что мы хотели ‚второго ребенка, но не получилось… Мы столкнулись в темном ‚ коридоре, он вдруг обнял меня, ‚заплакал и сказал: «Почему мы такие несчастливые?»

Он знал, что все закончилось, ` знал, что заканчивается наша жизнь, но он знал и другое: когда даже ничего невозможно — человек может многое.

«Знаете ли вы, как может быть силен один человек?» — говорил герой Достоевского.

Его поколение можно назвать «жертвой вечерни», то есть жертвой последней, недаром он так любил это песнопение. Они своей жизнью, своим творчеством отвоевали для следующих новую степень свободы.