Этот заголовок газеты «Россия» №28 (242) за 30 августа — 5 сентября 1995 года касался прежде всего тематических публикаций выпуска. Но с ним оказались, без сомнения, связаны материалы о ситуации вокруг Чечни, статья социолога Леонтия Бызова о политических силах страны в преддверии декабрьских выборов и даже интервью с писателем Владимиром Войновичем.

В нашем посткоммунистическом лексиконе слово «стабилизация» — одно из самых распространенных. Точно. так же, как и демократизация, оно означает не достигнутый результат, а процесс. Сколько он будет: длиться и когда. увенчается стабильностью -не знает никто… ‘Единственное, что мы можем, — это попытаться осмыслить разные подходы к данной проблеме; свидетелями которых мы были в последние годы. Это позволит нам оценить’ степень ` эффективности тех или иных мер и; возможно (но маловероятно), избежать повторения уже совершенных ошибок. Оговоримся, что, хотя за каждой программой стабилизации стоит группа лиц, для удобства мы будем. их персонифицировать, называя «попыткой Павлова» или «попыткой Гайдара»

Пнув в очередной раз Е.Гайдара за «шоковую» терапию, бывший союзный премьер на днях поведал, что нечто подобное еще раньше, в 1987 году, намеревался осуществить Михаил Горбачев. Но ему тогда он воспрепятствовал, пригрозив своим уходом в отставку. Заочно оппонируя бывшему шефу, Рыжков, ныне претендующий на лидерство левых, заявляет, что, мол, при коммунистическом правительстве страна находилась в состоянии равновесия.

Однако это не так. Скрытый дефицит финансовых ресурсов был в СССР и прежде, однако существовавший тогда механизм власти позволял его компенсировать кредитованием экономики за счет банковской системы. Все это вело к тому, что с 1965 по 1985 годы денежная масса ежегодно росла примерно. на 10 процентов, и к моменту прихода к власти М.Горбачева этот рост втрое опережал темпы роста | национального продукта. Столь же скрыто шел и инфляционный процесс, показателем которого были цены на рынках, в 2,5 — 3 раза превышавшие государственные. 1985-1987 годы, отмеченные антиалкогольной кампанией и чернобыльской катастрофой, усугубили ситуацию еще больше, и, хотя это не афишировалось, государственный бюджет был постоянно дефицитным.

Начавшаяся с 1988 года поляризация общественных сил сделала правительство Н.Рыжкова заложником сложившейся ситуации. В результате — никаких стабилизационных мер, несмотря на многие программы, так и не было осуществлено. Страна буквально провалилась в дефицит, и понятие «мыльная опера» имела несколько иной смысл, нежели сегодня. Одной из популярных частушек, исполнявшихся на Арбате, стала: «От чего исчезло мыло, нет в продаже порошка? От грехов своих постылых отмывается ЦК».

В отличие от деморализованного Н.Рыжкова, сменивший его в конце 1990 года В.Павлов сразу стал осуществлять стабилизационные меры, разработанные им еще в бытность министром финансов. Уже в январе 1991 года им были в 1,5 раза повышены оптовые, а в апреле и розничные цены и введен пятипроцентный «президентский» налог с оборота. Тогда же состоялась и первая денежная реформа, побудившая граждан самых что ни на есть «суверенных» республик толпиться у окошек обменных пунктов. Следует отметить, что это обстоятельство явилось катализатором идеи национальных валют, хотя объем наличных денег в стране сократился на треть.

Стабилизационный курс союзного правительства (так называемый китайский путь) оказался обреченным намного раньше, чем премьер вошел в состав ГКЧП. Новая российская власть атаковала союзную на всех фронтах: налоговом, бюджетном и ценовом. Б.Ельциным была объявлена популистская кампания по переводу предприятий под российскую юрисдикцию, в ходе которой им гарантировались более низкие налоги. В результате этого союзный бюджет, куда так называемые «российские» предприятия перестали перечислять налоги, затрещал по всем швам.

За второе полугодие 1991 года прирост денежной массы составил более 8 процентов в месяц, потребительские цены подскочи ли почти втрое, а курс рубля по отношению к доллару за год упал в семь раз (с 23 до 160 рублей).

До сих пор существует мнение, будто бы Е.Гайдар и пришедшие с ним люди стали осуществлять какую-то, сходную с планом Л.Бальцеровича в Польше, «Программу шоковой терапии». Однако, перед правительством Е.Гайдара стояла задача более реальная — восстановить минимальную управляемость страной, не допустить голода прямом смысле слова. Известно, что к концу 1991 года административный инструментарий уже, а рыночный еще не работал. Кроме пустых полок, не было ничего: ни банковской системы, ни валютных ресурсов.

Отпуск цен, в результате чего за три месяца произошло их семикратное увеличение, примерно на столько же сократил избыточную массу денег. Это давало хороший шанс на проведение долговременной стабилизационной политики. ` Сам Е.Гайдар неоднократно заявлял тогда, что удержание взятых ориентиров позволило бы снизить темпы инфляции до 3-5 процентов в месяц. Однако политической воли для осуществления намеченного, правительству не хватило. Известное правительственное соглашение с шахтерами, не обеспеченное бюджетными возможностями, было лишь первым отступлением. За ним, как это обычно водится, последовали другие. Результат всего этого известен. Уже в июле 1992 года началось обвальное падение рубля (август — 18 процентов, сентябрь — 33 процента, октябрь — 57 процентов). Инфляция к концу года составила около 60 процентов в месяц, а денежная -масса вновь выросла почти в семь раз. Заметим, что едва ли не главным критерием так называемой «шоковой» терапии является максимальный рост денежной массы на 10 процентов в год.

Одним из факторов, сорвавших. гайдаровскую попытку стабилизации, была диаметрально противоположная политика правительства и Центрального банка.

Сменивший Г.Матюхина на посту его председателя В.Геращенко почти сразу произвел взаимозачет долгов предприятий. До 17 процентов национального продукта было увеличено кредитование государств рублевой зоны и до 11 процентов — финансирование коммерческих банков. Явным преувеличением является и ярлык «радикализма». Достаточно проинвентаризировать все правительственные решения, начиная с июня 1992 года, чтобы убедиться — в подлинном смысле радикального не было ни одного. И прежде всего в вопросе о собственности. Лояльность директорского. корпуса была по существу куплена правительством за счет его фактического перевода из разряда госслужащих в категорию собственников. Воздержимся от собственных комментариев. Польские эксперты М.Домбровски и Я.Ростовски, анализируя наши реформы 1992 года, отмечают: «…Трудно представить себе такую программу стабилизации, выполнение которой отвечало бы интересам групп российских производителей. Таким образом, единственный вариант – внезапная и быстрая стабилизация, застающая производителей врасплох, не оставляя им времени для лоббирования своих интересов подобно тому, как это удалось сделать в Польше». Этот шанс использован не был, что и предопределило уход с Е Гайдара в отставку.

В отличие от Н.Рыжкова, В Павлова или Е.Гайдара период деятельности В.Черномырдина в отношении стабилизационной политики неоднороден. Анализ показывает, что характер предпринимаемых мер во многом обусловлен доминированием в правительстве тех или иных фигур. Его деятельность на начальном этапе в полной мере соответствовала знаменам «смены вех» и «антигайдаровскому» курсу. Бюджетные кредиты экономике составили треть внутреннего валового продукта (ВВП). Немногим меньше — кредиты коммерческим банкам. До 14 процентов ВВП увеличились кредиты рублевой зоне ближнего з8рубежья.

Однако длилось это не долго. В правительстве все больший вес приобретала фигура Бориса Федорова, пришедшего одним из вице-премьеров, но вскоре совместившего этот пост с должностью министра финансов.

В соответствии с подготовленной им стабилизационной программой были осуществлены меры по сокращению бюджетного дефицита: отменены субсидирование кредитов, централизованный импорт и импортные дотации, отпущены цены на уголь, зерно и хлеб. Резко снизились поставки наличности странам рублевой зоны. После возвращения в правительство в сентябре 1993 года Е.Гайдара на должность первого вице-премьера их альянс с Б.Федоровым оказался весьма продуктивным. Дефицит бюджета в целом за год ни разу не превысил 10 процентов. Сумма кредитов коммерческим банкам сократилась втрое. В декабре 1993 года среднемесячная зарплата достигла рекордной отметки, составив в валютном эквиваленте 114 долларов.

Все это позволяет сделать вывод о том, что попытка финансовой стабилизации 1993 года была самой результативной. Хотя и она в итоге оказалась задушенной политическими обстоятельствами — событиями 3-4 октября и последовавшими за ними результатами парламентских выборов.

Период, начавшийся 1994 годом, оппозицией и некоторыми экспертами характеризуется как «гайдаровский курс без Гайдара». Эти оценки в полуфольклорном варианте воплотились в шутках на тему о «крепком хозяйственнике» Гайдаре и «последовательном монетаристе» Черномырдине». В любом случае факт налицо: темпы инфляции в августе 1994 года достигли минимума — 4,6 процента. Однако осенью 1994-го — зимой 1995 года после «черного вторника» произошла очередная валютная лихорадка темпы роста цен. возросли до 18 процентов. В этих условиях ключевой фигурой макроэкономической политики становится А.Чубайс. Его программа вместо плавного снижения инфляции к концу 1995 года до 3 — 5 процентов в месяц предусматривала ее сокращение до 1-2 процентов. Ставка делалась на два источника пополнения финансов — реализацию государственных ценных бумаг и внешние кредиты. Практически сразу заявил новый первый вице-премьер и о фиксации валютного курса. В Законе о бюджете на 1995 год было закреплено очень важное положение о неинфляционном финансировании его дефицита. Кредиты странам рублевой зоны фактически прекратились. Девальвация валютного курса дала возможность Центральному банку увеличить резервы до 3 миллиардов долларов.

Предварительные итоги

Сумеет ли правительство реализовать стабилизационную политику в условиях предстоящих парламентских выборов? Пока глава правительства держится твердо. Тридцать два месяца нахождения В.Черномырдина у власти — срок, вполне достаточный, чтобы оценить: наивысший результат был в 1993 году при альянсе Б.Федоров — Е.Гайдар. Сознает глава кабинета, видимо, и другое: реальная ситуация в экономике сильно отличается от той картины, которую нам изображает зеркало статистики. Причем реальность имеет не только знак «минус», но и «плюс». Налоговая политика, побуждающая прятать прибыль и реальную зарплату, способствует переходу предприятий в «теневой сектор». Этот сектор, составляющий в благополучных странах около одной десятой, в России существенно выше.

Согласно опросам Института социологии РАН 17 процентов работающих на столичных предприятиях имеют дополнительный заработок в «теневой» сфере.

Разумеется, столичная зарисовка не слишком типична. За годы реформ межрегиональная дифференциация растет стремительно. Так, показатели спада промышленного производства колеблются в диапазоне от 9 до 55 процентов. Уровень доходов отличается в шесть раз, безработицы — почти в пятьдесят. Компенсация спада промышленного производства происходит в основном в крупных городах с развитой инфраструктурой рынка — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Все это имеет непосредственное отношение к корректировке стабилизационных мер.

Александр ЕВЛАХОВ

Иностранные инвестиции: мифы, рифы, надежды

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», действующий под патронажем американского экономиста, нобелевского лауреата Василия Леонтьева, по заказу Фонда Аденауэра подготовил отчет «Социальные проблемы и социальная политика в Санкт-Петербурге». Переведенный на немецкий язык, он лег на стол канцлера ФРГ Гельмута Коля. Заглянем в русский текст, приведя наиболее существенные выводы.

Вымывание среднего класса, социальная поляризация в соединении с обвальным падением благосостояния большинства населения и неопределенностью будущего питают политический радикализм второго по величине города России, в изрядной мере отягощенного наследием военно-промышленного комплекса. Социальные издержки проводимых преобразований для населения Санкт-Петербурга чрезвычайно велики не только в абсолютном значении, но и по сравнению с другими регионами и средними показателями по стране. Финансовая стабилизация, обещанная правительством Гайдара еще в 1992 году, так и не состоялась даже 3 года спустя. Под давлением наиболее влиятельных групп интересов проводилась мягкая фискальная и монетарная политика, которая спасала от банкротства многочисленные нерентабельные производства. Платой за это стала галопирующая инфляция, разрушительная для благосостояния абсолютного большинства россиян. Анализ динамики уровня жизни петербуржцев показал, что до 40 процентов в буквальном смысле слова ведут каждодневную, изнуряющую борьбу за выживание. Особо тревожно, что работа часто не гарантирует достаточной обеспеченности даже товарами первой необходимости. Можно говорить и о снижении жизненного уровня многих из тех горожан, кому формально удается поддерживать привычный уровень реальных доходов в семье. Достигается это нередко за счет вторичной занятости, продления рабочего времени до 12 — 14 часов в сутки.

Погружение в бедность в значительной степени охватило работников, оплачиваемых из федерального и местного бюджетов. В результате такие важные сферы, как образование и медицинское обслуживание, оказались на грани развала. «Сбрасывание» предприятиями социальных функций приводит к усилению нагрузки на федеральную и региональную системы социальной зашиты. В течение трех лет поддерживается искусственная занятость за счет инфляции, работник расплачивается за это низкой зарплатой, порой не достигающей физиологического прожиточного минимума, задержками ее выплат, все шире распространяется вынужденная частичная занятость. Рынок труда Петербурга функционирует в условиях продолжающегося четвертый год спада производства и структурного кризиса экономики. Сокращение среднесписочной занятости составило в 1994 году 120,2 тыс. чел. (6,8 процента) и охватило 13 отраслей. По стандартам Международной организации труда, уровень безработицы в городе на конец 1994 года составил 4,1 процента, что намного превышает оценку этого уровня в соответствии с официальным российским. критерием. Общий размер зоны критичности для рынка труда Петербурга оценивается в 14,7 процента от экономически активного населения, или 359,7 тыс. чел. Официальная методология занижает уровень безработицы по сравнению с методологией МОТ примерно в 2,5 — 2,6 раза. Формирование рынка жилья, приватизация квартир требуют завершения распределения прав собственности, включая жилые здания и прилегающие к ним территории. От субсидирования цен на жилищно-коммунальные услуги следует переходить к выборочному субсидированию действительно нуждающихся жильцов. рамках выверенной политики поддержки доходов малоимущих.

Главный вывод исследования: социальная политика городских властей, несмотря на очевидные ее изменения, пока еще не адекватна новым, весьма нелегким условиям формирования рыночной среды.

Депутат Законодательного собрания Санкт Петербурга, предприниматель Сергей Тарасов с момента избрания занимается проработкой городских законов о стимулировании инвестиций в промышленность, строительство и городское хозяйство. При его поддержке в январе и в мае 1995 года проведен опрос населения Петербурга.

Согласно его результатам средний душевой доход петербуржцев вырос с января 1992 по май 1995 года в долларах с 5,6 до 54,7, а соотношение самых бедных и самых богатых изменилось с 1:4, 1 до 1:10,5. Первичная экономическая стратификация населения состоялась, теперь происходит их социальное закрепление. | «.

Выяснилось отношение к иностранному предпринимательству. Больше всего опрошенных приветствовали практику создания совместных предприятий. Каждый второй сегодня относится положительно к работе иностранной компании в Петербурге.

Данные свидетельствуют, что максимально положительное отношение к сотрудничеству с иностранными компаниями и инвестиционному процессу склонны демонстрировать те слои населения, которые в значительной степени сумели адаптироваться к изменившимся экономическим отношениям. А самые многочисленные профессиональные городские группы — пенсионеры и рабочие — в целом относятся нейтрально, хотя сильны настроения опоры на собственные силы. . .`

Еще одно любопытное изменение в общественном мнении к проблеме инвестиции. Число людей, которые считают, будто иностранным компаниям нечего бояться в России, в сравнении с прошлым годом уменьшилось с 10 до 7 процентов, тех, кто уверен в противоположном, выросло с 60 до 64 процентов. Среди факторов риска население на |-е место ставит политическую нестабильность, затем российскую бесхозяйственность, а вот на 3-е место вышло опасение «могут национализировать» — рост в 5,5 раза — с 2 до 11,3 процента. По мнению петербуржцев, риск для инвесторов за полтора года увеличился. Со времени опроса в январе 1994 года стал заметен такой тип отношения к иностранному проникновению в Россию, как «конкурентно-положительный».

На нынешний день в городе зарегистрировано 7566 предприятий с иностранным капиталом. Большие иностранные инвестиции вложены в парфюмерную фабрику «Северное сияние» и фармацевтическую «Октябрь», а также в производства по выпуску сигарет. В результате сотрудничества АО «Оптика» и знаменитой немецкой фирмы «Карл Цейс Йена» введено в строй предприятие по изготовлению полимерных линз мощностью миллион штук в год, причем на первые 200 тысяч заказ поступил из Германии. АО «Сименс» из этой же страны приобрело 20 процентов акций АООТ «Электросила» за 12,1 млн. долларов, победив в инвестиционном конкурсе. Деньги вкладываются в развитие питерского предприятия. Это третья по объему сумма среди 100 инвестиционных проектов Петербурга. Примерно четвертую часть от общего объема работ на Балтийском заводе будут теперь составлять иностранные заказы. Для немецкой фирмы построен мультитанкер «Иберия». На очереди подобный танкер «Саксония», в дальнейшем их будут сооружать по два в год. Множество примеров инвестиционной активности демонстрируют финские фирмы. Надо, видимо, не столько пугать себя и других накаленной обстановкой в стране и непредсказуемостью экономической ситуации, а, опираясь на благоприятные тенденции в общественном мнении и наличие слоя предпринимателей, способных к деловым контактам с заграницей, создавать стимулы для прихода инвесторов в Россию.

Юрий СВЕТОВ, Санкт-Петербург

Бой на перевале

По мере того как переговоры по мирному урегулированию в Чечне все больше увязают в согласованиях и `уточнениях, боевики Дудаева пробуют различные варианты партизанской войны. Всему миру они продемонстрировали буденновский вариант, затем «поразмялись» в Аргуне, а на днях проверили крепость административной границы между Дагестаном и Чечней.

Группа офицеров во главе с начальником штаба пограничного отряда ушла на проверку мотоманевренной группы в районе села Ботлих, что в Дагестане. В обусловленное время она не вернулась. Близость чеченской границы вызвала самые мрачные предположения. Наутро следующего дня три поисковые группы направились на поиск. Одна из них подверглась обстрелу на перевале Харами. Пограничники ` вступили в неравный бой, длившийся 8 часов.Боевики имели шестикратное превосходство. В конце концов при поддержке авиации они были рассеяны. |

В бою было ранено 14 пограничников, а лейтенант Вячеслав Сисенко, младший сержант Сергей Николаев, рядовые Сергей Максимов и Михаил Семенов уже никогда не выйдут на боевую службу — они погибли. Этот трагический эпизод еще раз свидетельствует, что дудаевские боевики, не оставляя надежды забросить горящие головешки за территорию Чечни, будут и в дальнейшем предпринимать попытки втянуть в боевые действия своих соседей.

Эдуард ЛУНЕВ

Кавказские пленники

Одним из пунктов военного пакета соглашений по урегулированию чеченского кризиса (частенько не выполняемого дудаевской стороной) является полный обмен пленными — «всех на всех». В газете «Грозненский рабочий» были опубликованы обширные списки жителей Чечни, находящихся не только во временном фильтрационном пункте города Грозного, но и в СИЗО городов Российской Федерации.

Как сообщили автору этих строк в грозненском «фильтре», они готовы регулярно производить обмен пленными, если дудаевская сторона будет делать ответные шаги. Не зная, как отнесутся к пленникам на их родине, горцы действительно могут беспокоиться за их судьбу. С другой стороны, ни для кого не секрет, что пленных часто используют в качестве бесплатной рабочей силы.

Около дома в Грозном, что занимает миссия ОБСЕ, каждый день можно увидеть родителей пропавших без вести российских солдат. У военных нет полных списков без вести пропавших. В самом начале войны военнослужащих откомандировывали из частей, где они несли постоянную службу, в части Северокавказского военного округа, находящиеся на территории России. Например, в Ростов на-Дону или Волгоград. Но по дороге их заворачивали в Чечню.В итоге из одной части солдаты выбыли, в другую не прибыли. Нигде они не числятся.

Солдатские родители сами проявляют инициативу: ездят по селениям, опрашивают жителей, встречаются даже с боевиками: может, кто-то что то видел… Более активные, как правило, это отцы, наладили своеобразный «бартер» — они узнают о судьбе и фамилиях пропавших без вести чеченцев, — месте их задержания и сообщают эти сведения их родственникам, которые, в свою очередь, занимаются поиском русских на «своей, чеченской» стороне. Живут солдатские родители в здании аэропорта Северный в Грозном, который недавно отстроили.

— Пока наши военные из аэропорта нас не гонят, -сказали мне отцы пропавших без вести Алексея Большакова из Саранска и Алексея Боровских из поселка Онот Иркутской области.

Большаков служил в знаменитом 81-м мотострелковом полку и был ранен во время штурма Грозного у президентского дворца. В плену его видели в марте в селении Шали. Алексей Боровских служил в 245-м мотострелковом полку, был ранен и пропал без вести в феврале во время ночного боя там же, под Шали.

Автору этих строк удалось встретиться с Артемом Санниковым из Новороссийска, которого в начале августа обменяли на двух боевиков. Артем попал в плен 25 мая. Его держали в сарае вместе с двумя другими пленными солдатами. Артем рассказывает, что это были татары по национальности, родом из Башкирии. Скоро их перевели в другое место. Когда войска начали штурмовать Шатой, Артема перевезли дальше в горы.

— Били?

— Да, — говорит Санников. – Один из чеченцев даже бросался с ножом, но свои же оттащили. Военную форму с пленного сразу же сняли, взамен дали рваные гражданские брюки. Кормили тем же, что ели сами хозяева. Заставляли работать по хозяйству, два раза пришлось рыть окопы. В мусульманскую веру Артема никто не обращал, даже не агитировал. По словам солдата, в этом вопросе могли пойти навстречу, если самому проявить инициативу.

Санникову повезло — он остался в живых и вернется домой. Попавшим в плен офицерам и контрактникам шансов выжить остается меньше, их часто расстреливают на месте. К солдатам срочной службы в плену относились и относятся более гуманно, считая, что они – люди подневольные. `

Олег ТАТАРЧЕНКОВ

О политических силах современной России

Принято считать, что в России существуют три идеологических направления, представленных определенными политическими силами, — либеральное, коммунистическое и националистическое. В последнее время, когда политическая система России более или менее стабилизировалась, коммунисты, националисты и либералы сосуществуют друг с другом относительно. мирно и война между ними ведется скорее «напоказ». На самом деле война «на уничтожение» ведется внутри направлений.

По данным известного социолога И.Клямкина, весь электорат уже поделен, так «либералы» могут в любом случае рассчитывать на свои 20 — 23 процента, «коммунисты» — на 15 — 18 процентов, «националисты» — примерно на столько же. А значит, любая новая партия, возникающая на политическом горизонте, неизбежно отнимает голоса у своих «товарищей» по идеологической доктрине.

Следует осознавать, что общество не определилось до конца в своем отношении к происходящему, хотя преобладает недовольство нынешней властью. Однако это недовольство в основном сконцентрировано на Кремле, что же касается местных властей, то нравятся они или не нравятся, реальной альтернативы сегодня им, как правило, нет: произошло тесное переплетение криминальных, финансовых и хозяйственно-административных структур, и кто бы ни пришел; он будет вынужден опираться на эти структуры, хотя бы просто потому, что больше опираться не на что.

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день внутри отдельных «лагерей» на политической сцене.

Либералы — космополиты

Можно поспорить с тем, находятся ли они сегодня еще у власти. По крайней мере первое поколение «демократов» -западников, пришедшее к власти на волне событий 90 -91-го годов, практически сошло в политическое небытие. Это касается известных лидеров «ДемРоссии» (сегодня эта организация стала предельно маргинальной), а также Г.Бурбулиса, Е.Гайдара, Г.Старовойтовой и других «наследников» Межрегиональной депутатской группы, ставших основными «архитекторами» послеавгустовского режима — со ставкой на суверенитет России, ликвидацию самоуправления (в виде системы Советов), создание авторитарно-прозападного режима. С тех пор созданный ими режим многократно сменил фасад, но сохранил основные родовые черты. Нынешние лидеры типа В.Черномырдина и Б.Ельцина рядятся в одежды «государственников», используют вовсю патриотическую риторику и символику, но реальными действующими лицами остаются лидеры компрадорских финансовых групп. В нынешнем парламенте они представлены «Выбором России», фракцией Явлинского, группой Б.Федорова и И.Хакамады, частично также ПРЕСом С.Шахрая, группами «Стабильность» и «Россия». Основное внутреннее противоречие: сторонники «классической» либерально-космополитической доктрины (типа Е.Гайдара, С.Ковалева, Г.Явлинского, И.Хакамады) и так называемые новые государственники (в частности, поддержавшие войну в Чечне) — это из числа публичных политиков — Б.Федоров, С.Шахрай, А.Козырев.

«Вперед, Россия!» Б.Федорова в августе сбавило темп, а наличие в первой тройке таких разных по общественному восприятию фигур, как «красный директор» А.Владиславлев и демомонархистка Б.Денисенко, изрядно дезориентировало потенциальный электорат. .

Неплохо обстоят дела у тройки Св.Федоров — Говорухин — Казанник, которые могут повторить 5 процентный результат ДПР на прошлых выборах, если, конечно, они не разругаются между собой. Наличие же Говорухина с его жесткой национально-патриотической риторикой позволяет отнести этот блок к либерал-консерваторам.

На поддержку либералов ориентирована значительная часть президентской администрации (С.Филатов), активно «лоббирующая» интересы «теневого кардинала» правительства А.Чубайса. Другая часть окружения Б.Ельцина, обычно связываемая с именами В.Илюшина и А.Коржакова, представляет как бы «патриотическое» крыло в администрации. Оно заинтересовано в продлении ельцинского правления с радикальной сменой его окружения и идеологии.

Опорой либералов в обществе являются жители столиц (например, последние исследования в Москве говорят об огромном авторитете среди москвичей Лужкова, Явлинского, Св.Федорова, Б.Федорова), а также разного рода свободных экономических зон (типа Калининграда, Приморья), кормящихся за счет коммуникации

Авторитет либерально – космополитической волны упал до критической отметки, и либеральный электорат ныне склонен поддержать «демократическую альтернативу», то есть политиков, не связанных с основателями режима в целом. Так, на следующих парламентских выборах аналитики прогнозируют успех Г.Явлинского (от 8 до 15 процентов), возможно, Бориса и Святослава Федоровых (последний, впрочем, не связывает себя однозначно с либеральной доктриной), а также провал «объединенного» Е.Гайдара, против которого сегодня начался массовый выброс компромата.

Что же касается движения «Наш дом — Россия», то оно может набрать от 8 до 12%. На наш взгляд, политическое будущее либерального крыла целиком связано со способностями Черномырдина консолидировать вокруг себя партию власти.

У Г.Явлинского, которого контролируемые МОСТом СМИ долгое время старательно «надували», нет ни малейших шансов стать лидером новой «партии власти» — он амбициозен, неуживчив, не умеет строить партнерские отношения, а также, что весьма немаловажно, не пользуется авторитетом в силовых структурах и среди государственных чиновников.

Однако события в Чечне значительно усилили позиции либералов и в обществе, и во властных структурах. Одно время казалось, что либералы окончательно тонут.’Но удалось спровоцировать «партию Совета безопасности» на явно непродуманные действия. «План

Ковалева» по мирному урегулированию, казавшийся еще несколько месяцев назад совершенно нереальным, неожиданно начал претворяться в Жизнь «с большим перевыполнением» (Черномырдин, Вольский). По националистам был нанесен сильный удар и временно блокировано перерождение ельцинского режима в националистически ориентированную диктатуру.

Коммунисты

Здесь тоже столпотворение, но есть явный лидер- КП РФ Г.Зюганова, а также близкие во многом к коммунистам аграрии М.Лапшина. Г.Зюганов — по взглядам явный оппортунист, не склонный к марксистской ортодоксии. |

Как-то во время частной откровенной беседы с ним пришлось услышать, что он сам по взглядам — русский националист, последователь Солоневича и Ильина, не чуждый даже идеям монархизма. Но он-де стремится использовать такую «мощную машину», как КП РФ с ее хорошими организационными возможностями и достаточно массовой базой для «правых» дел, и вынужден соответственно считаться с особенностями своего электората. Зюганов имеет хорошие шансы выиграть (относительно, разумеется) следующие выборы и стать лидером большинства. Однако стать общенациональным лидером под коммунистическими знаменами не представляется возможным, к тому же у Зюганова нет хорошей «скамейки» на формирование исполнительной власти и проходимого кандидата в президенты. Брать на себя ответственность за формирование правительства для коммунистов смерти подобно, так как реалистичной программы у них нет, а «плавание по течению» грозит неминуемым разрывом с ожиданиями своего электората. Зюганова можно назвать не коммунистом, а национальным социалистом.

Более радикальные коммунистические группировки (Шенин, Анпилов, Пригарин, Крючков и др.) не представляют серьезного интереса. Появившийся на политическом горизонте экс-премьер Рыжков никак не может вписаться в политическую конфигурацию. Очевидно, попасть в Думу по одномандатному округу он, как и С.Бабурин, в состоянии, но перспективы его блока «Вся власть — Советам» весьма туманны.

В рамках левого спектра можно выделить «левоцентристов», которые хороши в качестве «вкусовой» приправы: это Соцпартия трудящихся Л.Вартазаровой (горбачевцы без Горбачева), социал-демократы (В.Липицкий и А.Оболенский), отколовшиеся от руцкистов, но никуда пока не прибившиеся. Что же касается самого экс-президента Горбачева, мечтающего о признании в качестве лидера социал-демократического направления, то от него все политические силы стремятся тщательно дистанцироваться ввиду его предельной непопулярности в сегодняшней России. К. этой же части спектра имеет склонность тяготеть И.Рыбкин, безусловно, способный и перспективный деятель, но не в сфере публичной политики. Он очень искусный интриган, специалист по закулисной дипломатии, но своего электората у него нет и скорее всего не будет. Вокруг него в настоящий момент с помощью администрации президента собрано значительное количество мелких партий и движений, но шансы на выборах пока не определились. Особенно после ухода Объединенной промпартии (РОПП) В.Щербакова и профсоюзного движения М.Шмакова. Иван Петрович, оторвавшись от «сельской нивы», которая его и привела в Думу, стал заложником своего спикерского кресла.

Национал-патриоты

Жириновский оказался монополистом в декабре 1993 года и набрал чуть менее 25 процентов голосов, но сегодня его перспективы далеко не столь радужны, и, по оценке экспертов, его потолок — 8 процентов, особенно если он будет конкурировать с Александром Лебедем. У Жириновского не оказалось сильной команды (совершенно случайные люди). Сам он многим надоел и в нынешней Думе нисколько не проявил себя в конструктивном плане. Но свое он возьмет.

Руцкой, имевший в 92-м году самый высокий рейтинг в стране, промотал практически весь свой капитал и стал достаточно «одиозной» фигурой. Он может на что-то претендовать только в случае резкого социального обострения в стране, к тому же он не смог войти в контакт ни с кем из сильных политиков своего спектра (его отношения с Зюгановым и Скоковым весьма напряженные), окружающие его политики В.Кобелев, В.Аксючиц, М.Астафьев его только компрометируют. Его сильная сторона — это региональные отделения «Державы». За последний год Руцкой немало поколесил по стране, создавая партструктуры. К тому же он грамотно занял политическую нишу, в резкой форме отмежевавшись от коммунистов. В качестве одного из харизматических лидеров националистического толка он в состоянии обеспечить «Державе» думское представительство. Конгресс русских общин Скокова — Лебедя, попытавшийся в апреле объединить вокруг себя целое «созвездие» политиков первой величины, в дальнейшем тоже стал испытывать некоторые трудности (раскол ДПР), однако весьма высокая популярность А.Лебедя, профессиональный авторитет С.Глазьева, вполне возможно, позволят КРО достичь успехов на выборах. Сам Ю.Скоков имеет хорошие перспективы стать реальным лидером партии власти благодаря старым контактам с представителями хозяйственных и региональных элит. Некоторые сомнения у экспертов вызывает его чрезмерная авторитарность, зачастую препятствующая установлению партнерских отношений с другими политиками и вытекающая из этого установка на работу лишь с «ближним кругом».

Сейчас он реально противостоит блоку «Наш дом — Россия» премьера Черномырдина. В этом качестве он очень полезен Ельцину, будучи противовесом. Не случайно СМИ изменили к Конгрессу свое прежде негативное отношение. Любопытным выглядит факт наличия в списках КРО депутата Мосгордумы Сергея Гончарова, являющегося президентом Ассоциации ветеранов группы «Альфа».

Мы сознательно ничего не сказали о политическом центре. В каждом из перечисленных секторов есть свои «центристы» и свои «радикалы». Однако идеи простой стабильности сегодня недостаточно, уж слишком велик уровень недовольства и социального напряжения. Тем не менее и крайности, безусловно, отвергаются сегодня массовым сознанием. В качестве национального лидера мог бы предстать жесткий центрист, стоящий над партийными схватками, избегающий групповщины, способный объединить вокруг себя все здоровые силы общества, готовые к. конструктивной работе.

‘Леонтий БЫЗОВ — Аналитический центр Союза возрождения России

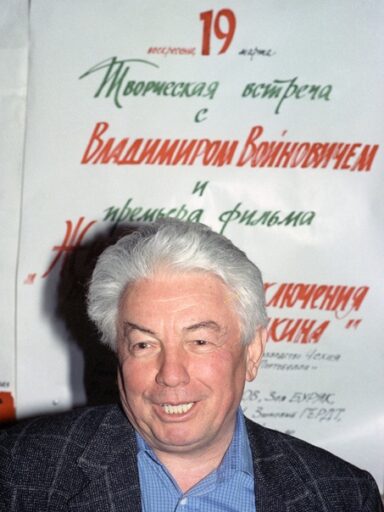

Владимир Войнович: «Новое поколение уже не будет нуждаться в поводке»

Известный писатель возглавлял в этом году жюри конкурса российских фильмов. Как сказала. его жена Ирина, ему еще никогда не приходилось что-либо возглавлять, но эта миссия Войновичу очень понравилась. И надо отдать ему должное: сыграл он эту роль прекрасно. Жюри, в которое входили люди разных поколений и творческих воззрений, работало как часы. Организованно и сплоченно. Решение было на редкость честным и искренним. И никто до церемонии закрытия фестиваля так и не узнал результатов.

—Владимир Николаевич, ваши впечатления от фестиваля? .

— Наверное, тут есть всякое, очевидно, есть какие-то враждующие кланы, элемент соперничества. Но это проходит, скажем так, мимо меня. А атмосфера хорошая, приятная, много дружелюбных лиц,

— А ваши впечатления от кино? Какое кино вы любите?

— Конечно, у меня есть личные пристрастия. Но когда я пребываю в роли судьи, стараюсь быть объективным. Я смотрю под другим углом зрения и стараюсь тащить не только то, что лично мне близко. По складу моего характера и по характеру моих писаний мне, конечно, ближе какие-то комедийные вещи. Очень люблю итальянский неореализм.

— Здесь, на фестивале, вы почувствовали общую атмосферу, присущую сегодня российскому искусству? Может быть, у вас возникли какие-то параллели с литературой? Есть ли какие-то общие тенденции?

— Как раз участие в разных жюри (в прошлом году я был в литературном жюри, жюри Букеровской премии) обогащает. Волей-неволей прочитываешь или просматриваешь какой-то определенный ряд сочинений. Ведь в обычной жизни я смотрю кино случайно, что попадается, книги читаю случайно, а тут возникает контекст. И литература, и кино прошли через тяжелый кризис и сейчас из него выходят.

— То, что произошло в литературе, в кино, в искусстве вообще, связано с ломкой нашей жизни или же это общемировой кризис?

— Конечно, сошлись две беды вместе. Но ломка, которую пережила страна, не могла благоприятно отразиться на искусстве еще и . потому, что эту ломку невозможно запечатлеть. Скажем, невозможно описать жизнь на тонущем корабле, находясь на самом корабле. Даже если сохранять спокойствие духа. Ведь ситуация меняется каждую секунду. Ее можно запечатлевать только фотоаппаратом с блицем, но невозможно нарисовать медленной кистью. Для искусства важна какая-то стабильность, устойчивость. Сейчас пыль улеглась, и оказалось, что вся эта ломка — просто стены рушились, а люди остались теми же. Советский человек остался советским человеком и еще долго будет им.

А общий кризис тоже имеет место. Литература теряет свое значение. Раньше писатель ощущал себя важной фигурой, он нес миссию, и это давило на него. И отрицательно и положительно. Он знал свое место в обществе. А теперь он его не знает, и, в общем-то, ему говорят, что он никто. Ну а раз никто, у него нет стимула работать над словом. А у кино — другая беда. Пусть на меня не обижаются кинематографисты, но я считаю, что литература стоит на порядок выше как искусство. Кино не способно отразить все богатство мира, которое способна отразить литература. Вот вы экранизируете большую книгу. Эта книга рассчитана на две недели чтения, а кино должно уложиться в 90 минут. Кино исчерпало многие прежние свои возможности, и теперь оно находится в мучительных поисках, тычется в разные углы. Казалось бы, в кино можно показывать все что угодно и как угодно, а оно ищет какие-то такие формы… Как, скажем, у Феллини в фильме «Корабль плывет» вдруг появляются театральные декорации, море из простыней. Зачем, когда можно показать настоящее море? И еще круг тем, которым ограничено мировое кино. Вот даже в Германии смотрю телевизор — там 40 программ в Мюнхене, так это .в основном погоня, стрельба, секс, опять погоня, опять стрельба. И даже в фильмах, которые претендуют на большее.

— В ваших книгах вы замечательно изобразили нашу действительность. А там, за рубежом, вы нашли такую действительность, которая стала для вас предметом вашего литературного самовыражения?

— Нет, не нашел. Дело в том, что в литературе — и это очевидно — писателю важно его

— В «Шапке», «Иванькиаде», других вещах вы очень точно изобразили так называемую советскую творческую интеллигенцию. Но ведь отношения с властью, раздающей куски пирога, сохранились и сейчас. Остался тот же самый пирог, те же самые руки. Порой даже самые достойные люди вдруг оказываются ангажированными.

— Наша интеллигенция, в особенности творческая, тоже приспособилась к жизни в советских условиях, где все распределено. Кроме некоторых, которых власть в конце концов выкидывала. Все были так или иначе устроены. Были особо привилегированные, очень лояльные к советской власти. Они осыпались всякими сверхпривилегиями. Но даже тому, кто эпатировал, говорил, что советская власть — ему не нравится, ему эта власть давала хоть и в — меньше, но все же давала. Были определенные правила игры. И вдруг они рухнули. А он не приспособлен к другой жизни. Всю жизнь ходил на поводке. Если бы его изначально ` пустить без поводка, может быть, он и бегал бы хорошо. Но он уже не может. Он отбегает на какое-то расстояние, чувствует, что поводка не хватает. И сам приближается к руке, которая его должна кормить. Новое поколение, которое вырастет без этого, уже не будет нуждаться в поводке.

— В эту орбиту, не скажу распределения, но каких-то взаимоотношений с властью, проявления лояльности к ней, вовлечены люди, имена которых воспринимали как совесть нации… Вот, например, после октябрьских событий было подписано письмо рядом представителей творческой интеллигенции, которые одобряли расстрел Белого дома. Разве может писатель подписывать письмо о том, что правильно сделали, что стреляли?

— Письмо было составлено вздорно. Но в октябре 93-го шла настоящая гражданская война. Она быстро закончилась, она шла на коротком отрезке, и те люди, которые стремились захватить власть, были достойны вооруженного отпора. В октябре 93-го вопрос стоял так: или — или. Если бы генерал Макашов просто размахивал руками и призывал к перевыборам, но он шел с оружием. И если бы он захватил власть, нам с вами было бы очень плохо. Я, конечно, стар для этого, но в каком то смысле, если генерал Макашов и его люди выходят против меня с оружием, тоже готов взять оружие и сражаться за себя, за свою жизнь. Не хочу быть рабом генерала Макашова. Я понимаю, это трагедия, люди гибнут, но не представляю, как можно было по-другому.

— А должна ли интеллигенция участвовать в политике?

— Должна. Уклонение приводит к тому, что политика становится совершенно неинтеллигентной. Политика касается каждого человека, хотим мы. этого или не хотим. И если мы к политике равнодушны, приходят люди, которые к политике неравнодушны.

-Но то, что произошло в Карабахе, возникновение других национальных конфликтов — все это начиналось с идей, выдвинутых именно интеллигенцией.

— Это другое дело. У интеллигенции бывают разные страсти. Как ни странно, значительную часть интеллигенции, особенно у небольших народов, ослепляют национальные страсти. Я это знаю еще по Югославии, судьба которой мне тоже небезразлична. Значительная часть интеллигенции заражена национализмом. Хотя мне кажется, что это просто даже неинтеллигентно. Настоящий интеллигент должен быть всечеловечным.

— Владимир Николаевич, почему не возврашаетесь в Москву насовсем? !

— Что значит не возвращаюсь? Я вернулся. У меня жена и дочь живуг в основном за границей. А, скажем, если взять таких людей, как Евтушенко, Анатолий Рыбаков, как вы считаете? Они уехали насовсем? Они живут за границей больше, чем я. Я живу 50 или 60 процентов времени в Москве. У меня есть квартира, московская прописка…

— Вам квартиру вернули?

— Вернули. Не ту самую, другую дали. Я живу в Москве. Но понял, что если даже буду жить 90 процентов времени в Москве, мне все равно будут говорить, что вернулся не понастоящему. Что я должен? Приковать себя к балкону, вызвать свидетелей, чтобы сфотографировали? И, наконец, может быть, тогда скажут, что я вернулся по-настоящему? Вообще сейчас наступила такая эпоха, я надеюсь, что эпоха, а не краткий период, когда можно жить, где хочешь. Очень многие, например, американцы живут на Кубе, кто-то из немецких писателей живет в Риме, в Париже.

— Наша жизнь дает вам повод для применения присущего вам метода комического изображения?

— Да, и очень сильно. Сейчас такого материала стало даже больше. Советская власть была очень смешной, но при этом очень однообразной. А сейчас, когда начался период свободы, людям дали возможность показать, какие они есть, они оказались гораздо многообразнее. Но материал для комедии надо освоить. Сейчас, мне кажется, пришла пора. Вот я уже написал одно такое сочинение. Сценарий для телесериала. На свой страх и риск, без договора. Комедию о современной жизни.

Беседу вела Вера Колосова