Этот заголовок, а также предисловие к содержанию номера («Россия» №32 (246) за 27сентября — 3 октября 1995 года), в котором упомянуты «национальные интересы» и «традиционные ценности» оказался во многом прогностическим. Кроме публикаций касающихся предстоящих выборов заслуживают внимания и два расследования: «Нефтедоллары для Дудаева» и «Тяжкое наследие новейшей истории Украины»

Режим, установившийся в стране после октябрьских событий и закрепленный «ельцинской» Конституцией, по всем признакам близок к концу. Приходится всерьез думать о смене вех. «Вторая республика» выработала свой ресурс, и на смену ей придет режим, ориентированный прежде всего на защиту национальных интересов России и поддержку традиционных ценностей. В России должна сложиться власть, носительница права, обладающая моральным авторитетом для наведения порядка и форсирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Старые методы управления уже не работают, новые — только пробивают себе дорогу. Сможет ли президент быть их конституционным гарантом или останется на старых либерально авторитарных позициях? Ответить может только он сам.

Перемена блюд продлится два года

Лидия ТИМОФЕЕВА

На прошедшей неделе стало ясно, что декабрьские выборы в нижнюю палату Федерального собрания — это только начало двухлетнего избирательного марафона. Президент своим указом «развел» по срокам выборы разных уровней и видов, сделав исключение только для Новгородской, Московской, Омской областей (там выборы глав администраций состоятся одновременно с думскими). Теперь политический календарь выглядит так: декабрь 1995-го — «день рождения» новой Думы, июнь 1996-го — российского президента, декабрь 1996-го — глав администраций и органов местного самоуправления, декабрь 1997-го — законодательных собраний субъектов РФ. Одновременно президент намерен, по словам его помощников, добиваться в ближайшее время закона о формировании Совета Федерации, который явно запаздывает, учитывая то, что срок полномочий верхней палаты также истекает в декабре.

Этот шаг президента, естественно, был по-разному истолкован политиками. Если логика Бориса Ельцина (по крайней мере официальная) такова: упорядочить выборы властей всех уровней, избежать хаоса в головах избирателей, сохранить преемственность власти, — то логика оппозиции иная. Некоторые полагают, что президент тем самым пытается подстелить соломки для своих выборов, если они состоятся. Оставляя на своих местах глав администраций, многих из которых назначили с его ведома и. при его участии, он готовит себе именное лобби (не путать с лобио). Кому, как не «своим», порадеть родному человечку, «всенародному любимцу». Оставив своих назначенцев в СФ до декабря будущего года, Ельцин, очевидно, надеется и на дальнейшую лояльность «сенаторов» под водительством идеологически выдержанного и лично преданного Шумейко.

А продлив жизнь местным депутатам в тенетах власти до 4 лет, он тем самым заручится их благорасположением. Что ни говори, а магия власти, льгот и высокой стабильной зарплаты еще не помешала ни одному народному избраннику.

Тут еще и председатель согласительной комиссии, неутомимый борец за тишину в нашем крае Сергей Филатов собрал на прошлой ‘неделе членов новой Ассоциации руководителей региональных органов законодательной власти и объяснил, как важно им слиться в горячем взаимопонимании с исполнительной ветвью, а особенно с президентом во имя опять же стабильности и порядка. Это срезу напомнило приснопамятные времена образования всевозможных политических и творческих союзов. Симптоматичны и сегодня место проведения и инициатива созыва такого совещания — администрация президента.

Тем временем исполнилось два года расстрелу из танков высшей законодательной власти властью исполнительной во главе с прообразами самых популярных на НТВ кукол — Борисом Николаевичем и Виктором Степановичем. Генеральная прокуратура испекла наконец невинный документ — заключение расследования уголовного дела о так называемых «октябрьских событиях 1993 года в Москве». Позволив себе маленькую смелость заявить, что виноваты обе стороны, генпрокуратура выдала в конце концов бесцветную бумажку (после окрика президента), где говорится, что после издания Госдумой постановления «Об объявлении политической и экономической амнистии» следственная группа занялась поиском в основном похищенных материальных ценностей, истратив миллионы рублей, она сообщила то, что было уже и так известно: 123 человека погибли или скончались от полученных травм, а 348 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Естественно, запуганные артиллерийским огнем и беспределом граждане, пострадавшие той осенью, не все обращались за медицинской помощью, либо назывались врачам . вымышленными именами. В прокуратуре Москвы и Главной военной прокуратуре сейчас находятся на доследовании дела в отношении 30 погибших и умерших граждан и 466 раненых, избитых, травмированных родной армией и милицией. Думается, мистическое это дело окончательно зашло в тупик и вряд ли кто-либо понесет наказание за содеянное злодейство в нашем самом правовом и Демократическом государстве.

Да это и невыгодно сейчас президенту и премьеру, вновь собирающимся во власть. Впрочем, как считает Юрий Скоков, побывавший в гостях у государственного советника президента США, у Бориса Ельцина есть по крайней мере три пути: вообще не проводить своих выборов. проводить, но без особой надежды на успех; найти такого преемника, который его не тронет за развал Союза и экономики России, сентябрь — октябрь 1993-го, войну в Чечне. Что ж, торг между политиками — дело благородное. Это, кажется, последнее средство в стране, где уже ничему не верят: ни обещаниям депутатов, ни честному слову президента.

Сентябрьские виды

Сентябрь был куда урожайнее на острые политические события, нежели ему по определению положено природой.

Алексей ФРОЛОВ

И хотя все мы не без тревоги думаем о том, как будем сводить концы с концами в зимнюю пору, даже самые неискушенные или порядком уставшие от политической трескотни люди без запинки перечислят вам с. полдюжины наиболее скандальных сентябрьских событий, дружно отдавая предпочтение вовсе не хлебу насущному, а зрелищам — настолько, надо полагать, неординарны и трагикомичны были некоторые из них.

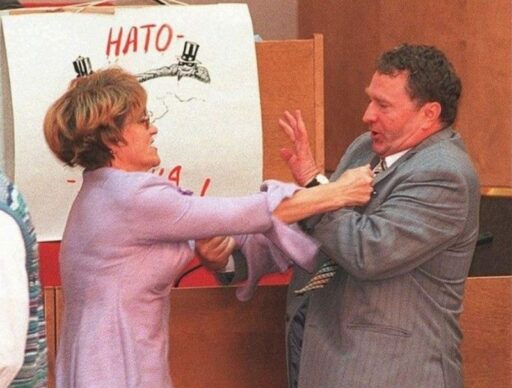

9 сентября 1995 года в ходе драки в Госдуме, завязавшейся во время обсуждения ситуации на Балканах, Владимир Жириновский оттаскал за волосы депутата Евгению Тишковскую (на фото) и ударил в лицо ее коллегу Нину Волкову.

Первенствует здесь, бесспорно, думская потасовка с умыканием пятисотдолларового серебряного креста, удушающими захватами и тасканием за волосы избранниц народа народными же избранниками.

Да и сам Борис Николаевич, было дело, подливал маслица в огонь, пообещав — за здравие — адекватно крутых мер по отношению к развоевавшейся в экс-Югославии НАТО… Все закончилось, как водится, за упокой. Дружное решение Думы об односторонней отмене режима санкций против Сербии было «зарублено», похоронено президентом. И здесь вроде бы появился очередной серьезный повод упрекнуть его в непоследовательности. Однако наблюдатели усмотрели в этом как бы нерасчетливом поступке несвойственную Борису Николаевичу блестящую тактику и дальновидность. Он не зря пожертвовал остатками своего авторитета среди патриотов и авторитетом России на: Балканах. В обмен Россия сохраняла куда больше — равновесие в мире, чистое небо над головой. В самом деле, российско-американские отношения не пошли, как не без страха ожидалось, враспыл, враздрай. Сентябрьский внешнеполитический ход президента продемонстрировал обществу явно не без дальнего прицела способность мыслить стратегически.

Поскольку итог декабрьских выборов по всем рейтинговым показателям становится день ото дня все более очевидным – коммунисты идут верх, — а надежда на запасной левоцентристский блок тает на глазах (что лишний раз подтвердил уход от Рыбкина объединения «Мое отечество»), президент потерял к выборам в Думу всяческий интерес. Махнув рукой на явно невыгодный для себя расклад, он, по мнению политиков, переключился на более существенное — предстоящие президентские выборы. `

Этот рисунок событий подтверждается не только косвенно: издан сентябрьский указ о выборах в Совет Федерации после президентских уборов июня 96-го — тем самым президент заручается поддержкой региональных и республиканских генералов, пока что назначаемых в верхнюю палату парламента, а значит, не зависимых от капризов электората. Имеется и прямое свидетельство существования новой политической интриги. В интервью японской газете «Асахи» премьер Виктор Черномырдин сказал то, что, возможно, не рискнул бы сказать в российских СМИ. Помимо того, что был повторен прогноз Ельцина с его видами на декабрьский выборный «урожай» и было заявлено, что НДР не удастся первенствовать на выборах в Думу, из уст российского премьера японский читатель узнал о стратегических замыслах московской политической верхушки: «Сейчас нужно хорошо подготовиться к президентским выборам, и в этом смысле мы с нашим президентом – союзники»

По логике вещей лучшая из подготовок к предстоящим президентским выборам связана с заметными положительными сдвигами в жизни людей, с улучшением ее качества. К. сожалению, пока только копятся материальные тяготы и отрицательные эмоции. Торопливая сделка в Беловежье, разгромившие хозяйство реформы, расстрел Белого дома в октябре 93-го а вместе с тем конец демократических иллюзий и, наконец, война в Чечне.

Лимит доверия окончательно исчерпан. И его вряд восполнить слухами о создании российско-белорусской федерации, торопливой коррекцией реформ, обнаружением у президента стратегического дарования, отеческим прощением Хасбулатова и безудержными вкладами в Чечню, которые делаются с тем же неистовым напором, с каким разрушалось ее хозяйство.

Недавно первый вице-премьер Анатолий Чубайс, «мать» разорительной приватизации, заявил, что хотел бы получить на ближайшем, сентябрьском, заседании Думы согласие депутатов на дополнительное включение в бюджет отдельной строкой пяти триллионов рублей на чеченские нужды последней декады года. Для чего?

Ответ можно отчасти получить, вспомнив о некоторых сентябрьских вояжах и встречах Виктора Степановича Черномырдина. (Он побывал в Грузии. Итог поездки — договоренность о создании на грузинской земле трех российских военных баз, поддержка стремления республики обрести былую целостность). И какой-то очень робкий разговор о грузинском варианте транспортировки молодой нефти с азербайджанских шельфов… Из Тбилиси Виктор Степанович перелетел в Казахстан. В Уральске — встреча с Нурсултаном Назарбаевым. Главная тема — судьба трубопроводного консорциума, который должен построить «нитку», соединяющую Новороссийский терминал с Тенгизским месторождением… По возвращении Черномырдина в Москву встреча с болгарским премьером и разговор, в частности, о строительстве трехсоткилометрового нефтепровода из Бургаса на средиземноморское побережье Греции. 98 транспортная развязка позволит обойти турецкие запреты на проход российских танкеров Через Босфор к европейскому потребителю… Не густовато ли специальных встреч за такой короткий отрезок времени, да еще не рядового министра, а второго лица государства!

Между тем концы с концами вполне сходятся. Пять триллионов, по мнению наблюдателей, прошены у Думы не зря. Эта просьба вполне вписывается в контекст черномырдинских поездок. Если, считают эксперты, с помощью этого немалого вклада России не удастся совладать с чеченской смутой и убедить капризный Каспийский нефтяной консорциум в безопасности транспортировки молодой нефти шельфов через трубопровод, проходящий по Чечне, может заработать грузинский вариант, на который, кстати, небезуспешно целили и турки. Но, кажется, мы их все же опередили. Военные базы там, считайте, наши, а значит, верхний трубопровод будет восстановлен нашими силами. И нефть в Бургас мы будем, надо полагать, возить нашими танкерами. Или, во всяком случае, контролировать перевозки.

И это не единственный и не последний эпизод подготовки к президентским выборам, который выпал на сентябрь.

Нефтедоллары для Дудаева

|Павел ЕВДОКИМОВ

Выход из чеченского кризиса будет долгим и мучительным. Обольщаться не стоит. Это ясно даже тем, кто черпает информацию о событиях на Северном Кавказе лишь из официальных средств массовой информации. Что же касается причин, которые привели к ожесточенным военным действиям и многочисленным человеческим жертвам, то они достаточно очевидны. В этом отношении парламентская «комиссия Говорухина» проделала большую и кропотливую работу, собрав данные по «чеченскому делу». К сожалению, многие факты оказались вне поля зрения общественности. Сегодня мы знакомим читателей с некоторыми из них.

С конца 1992 года под влиянием общей политической обстановки в Чечне начался массовый отток русскоязычных специалистов — основной рабочей силы нефтяного комплекса республики. По данным из оперативных источников, с октября — ноября 1992 года начались нападения на нефтепродуктопровод Грозный — Армавир. Руководство Чечни не давало фактам хищений должной административно-правовой оценки. Согласно данным Госкомстата России, ущерб только от снижения добычи и переработки нефти в Чечне и удлинения плеча завоза продуктов нефтепереработки из других регионов на Северный Кавказ за 1991-1993 годы оценивается в 4трлн. рублей. В результате дестабилизации ситуации линии Северо- Кавказского объединения «Магистральные нефтепродуктопроводы» в 1992-1993 ГГ. были полностью выведены из эксплуатации. Прямые и косвенные убытки от прекращения перекачки составили 241,6 млрд. рублей в ценах 1994 года. Решения о поставках нефти на переработку в Чечню принимались Минтопэнерго России. Поставки западносибирской нефти были прекращены «ведомством Шафраника» только в мае 1993 года, формальным основанием для чего послужили массовые хищения нефтепродуктов.

И лишь в июле 1993 года вице-премьером Шахраем была подготовлена записка президенту Б.Ельцину «О целесообразности прекращения поставок нефти на переработку в ЧР»! Позволим себе привести некоторые цитаты из этого документа.

«…Используя формально наличие поставок нефти на НПЗ в Чеченской Республике, коррумпированные элементы в России и Чечне — осуществляют переработку больших количеств неучтенной нефти и реализацию полученных нефтепродуктов за рубеж. Так как правоохранительные органы в Чеченской Республике не функционируют и фактически это зона беззакония, приостановить хищения при продолжении функционирования нефтепровода невозможно.

Регионам России, добывающим и поставляющим нефть на НПЗ в Чеченской Республике по внутренним ценам, наносится существенный экономический ущерб, так как нет обратных равноценных поставок нефтепродуктов в эти или другие регионы России.

Поставка и переработка нефти используются режимом Д.Дудаева для реализации своих внутриполитических целей — закупки значительных количеств оружия и вооружения своих сторонников, создания видимости бесплатной раздачи нефтепродуктов населению, оплаты нефтепродуктами поставок муки и искусственного поддержания снижения цен на хлеб (большая часть этой муки расхищается), подкупа ряда влиятельных религиозных авторитетов, оплаты наемников из Прибалтики и Западной Грузии и т.д.

Поставка и переработка нефти используются чеченским руководством и для внешнеполитических целей. Перед западными странами создается видимость серьезной нефтяной страны (большей частью за счет похищенной нефти, так как в Чеченской Республике добывается только около 3 млн. тонн нефти в год), в отношениях с Грузией и Арменией поставки нефтепродуктов служат средством политической торговли.

Постепенно окрепнув за счет бесконтрольной продажи нефтепродуктов за рубеж, накопив крупные валютные средства, режим .Д ‚Дудаева превращает республику в перевалочную базу наркотиков и оружия. В этот процесс добровольно или под угрозой все больше и больше втягивается часть сотрудников органов государственной власти России».

Однако и после этой информации высшие органы власти Российской Федерации так и не приняли решения о полном и единовременном прекращении поставок нефти в Чечню. Цена этого решения оплачена кровью российских солдат и мирных жителей, ставших заложниками борьбы за власть. На деньги российских налогоплательщиков были отлиты пули дудаевских боевиков. Почему так произошло? Егор Гайдар, выступая на заседании «комиссии Говорухина», объяснял это так: «Грозненский нефтеперерабатывающий завод — это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России, снабжавшее значительную часть Северного Кавказа, Ставрополья, Краснодарского края и так далее. В этой связи разом перекрыть нефтяной кран означало по меньшей мере оставить Краснодарский край, Ставрополье и Северный Кавказ без топлива посевной, что сильно бы наказало не только. Чечню, но и Россию тоже».

Обратимся вновь к уже цитировавшейся «записке Шахрая». «Если учитывать, читаем в ней, что потребность Северокавказского региона за пять месяцев составляет около 5 млн. тонн нефтепродуктов, то доля поставок из Чеченской Республики равна около 10 процентов. Имевшиеся ранее преимущества поставок… по продуктопроводам сведены практически на нет непрерывными их хищениями из труб, вследствие чего поставки стали осуществляться по железной дороге» (о судьбе их нетрудно догадаться).И вывод: «Изложенные факты свидетельствуют об отсутствии каких-либо серьезных оснований для дальнейших поставок нефти на НПЗ в Чеченской Республике».

Конкретными документами, характеризующими систему расчетов между предприятиями ЧР и фирмами-получателями за пределами республики, «комиссия Говорухина» не располагает. Однако, по имеющимся в ее распоряжении свидетельским показаниям, вариантов осуществления сделок было несколько.

Во-первых, Минтопэнерго России, как и в прежние годы, оперирует таким понятием, как «поставки», а не «продажи». Данные о расчетах и ценах в статистической отчетности этого ведомства скромно отодвигаются на. второй план.

Во-вторых, существовала отработанная схема расчетов, заключавшаяся в том, что нефть поступала на НПЗ в Чечне, которые затем поставляли нефтепродукты коммерческим и государственным компаниям за пределы республики, а те сами расплачивались с поставщиками сырой нефти. Таким образом, отследить прохождение средств через, скажем, банки и иные финансовые структуры практически невозможно. Это не относится к налогам и другим бюджетным платежам. Существование этой схемы подтверждает экс-министр топлива и энергетики ЧР г-н Дурдиев.

В «комиссии Говорухина» имеются данные о некоторых поставках, осуществляемых по бартеру. Например, Украина оплачивала полученные нефтепродукты поставками металла, Эстония — масла. Наконец, для финансовых расчетов использовались счета посреднических коммерческих фирм.

В 1992-1994 годы осуществлялся экспорт нефти и нефтепродуктов с территории Чечни в страны дальнего и ближнего зарубежья. Выделение экспортных квот и лицензий при этом производилось в соответствии с порядком, действовавшим на других предприятих Российской Федерации. Поразительно, но каких- либо специальных решений об изменении установленного порядка в отношении Чечни не принималось. Таким образом, утвердившемуся режиму искусственно продлевали существование. Антидудаевской оппозиции при таком раскладе оставалось рассчитывать лишь на чудо, ибо высокопоставленные покровители чеченского президента в Москве не оставляли шансов.

Но вернемся к основной теме. Нефть и нефтепродукты экспортировались в соответствии с квотой, которая устанавливалась Министерством экономики и затем доводилась до предприятий-производителей Минтопэнерго России. Далее, по цепочке, МВЭС было обязано выдавать лицензии на вывоз нефти и нефтепродуктов, если. предприятие предъявило документ, подтверждающий, что оно получило надлежащим образом «выправленную» квоту на вывоз этих товаров с территории России.

С августа 1992 г. МВЭС осуществляло регистрацию спецэкспортеров, и, что знаменательно, «ведомством Глазьева», ни одной организации Чеченской Республики право на поставки за границу не предоставлялось. Однако экспортные поставки из ЧР тем не менее осуществлялись, причем непосредственно предприятиями Чечни.

По информации, имеющейся в базе данных МВУЭС, в 1992-1994 годах организациям и предприятиям ЧР были введены следующие экспортные квоты на нефть и нефтепродукты: 808 900 и 768 600 тонн соответственно.

В пределах установленных квот было выдано в указанный период 18 лицензий, четыре из которых — на экспорт 318 тыс. тонн нефти и четырнадцать — на поставки 419 тонн нефтепродуктов. В свою очередь ‘Гайдар утверждал, что в 1992 году квота на вывоз нефтепродуктов составила приблизительно 250 тыс. тонн и была реализована в 1992 — 1993 годах. В последующий период, по словам г-на Гайдара, экспортные квоты не выделялись. Джохар Дудаев обращался к нему с просьбой относительно заключения соглашения о выделении дополнительных экспортных квот, но, по свидетельству последнего, конкретное решение по этому вопросу не принималось.

Столь разительные расхождения в представленных министерствами и ведомствами данных свидетельствуют об отсутствии реальной информации и элементарного контроля за деятельностью нефтекомплекса Чечни со стороны российских структур. С другой стороны, московская часть нефтяного бизнеса должна, вероятно, заинтересовать прокуратуру и спецслужбы, особенно в части ведомственного прикрытия этих торгово-посреднических операций.

В роли стран-получателей выступали: Украина, государства Прибалтики, Германия, Турция и Киргизия. Так, например, установлено, что в 1991-1992 годах из Чечни в рамках приграничной торговли через ВО «Росвнешторг» было вывезено в Турцию 251 900 тонн нефтепродуктов. Экспортная выручка составила 17,8 млн. долларов США, которые, естественно, в российскую казну не поступили.

«Комиссия Говорухина» располагает данными о заключении конкретных соглашений между Чечней и зарубежными фирмами. 24 июня 1992 года, г-н Дурдиев с группой своих сотрудников выезжал в Германию, где подписал контракт с фирмой «Роштофф Хандель» на поставку 100 тыс. тонн мазута. В это же самое время им был заключен договор с германской фирмой «Феба» на поставку сырой нефти и мазута. Кроме того, 37 тыс. тонн мазута было продано Турции, а прибыль от сделки планировалось употребить на нужды здравоохранения Чечни. В то же время часть прибыли от сделки с «Роштофф Хандель» была затрачена на закупку специального оборудования.

Согласно сведениям г-на Дурдиева, за время его работы в Минтопэнерго ЧР (с 1992-го по май 1993 г.) имели место три экспортные поставки, которые осуществлялись через порты Новороссийска, Одессы и Батуми. Все это происходило с ведома Минтопэнерго России.

Кроме того, «комиссия Говорухина» располагает рядом косвенных свидетельств о возможности нелегальных операций. Эксперты Управления нетарифного регулирования МВЭС выделяют три вероятных варианта нелегального вывоза нефти и нефтепродуктов из Чечни.

Первый. В условиях действия постановления № 92, вывоз в республики СНГ и страны Балтии практически не контролировался, что создавало возможности для реэкспорта в третьи страны.

Второй. Вывоз нефти на переработку в страны СИГ и Прибалтику под видом давальческого сырья, которое не подлежало таможенному учету. Там она перерабатывалась, но обратно в Россию не возвращалась.

Третий. Прямой контрабандный вывоз через порты Черного и Балтийского морей. Основная масса контрабандных поставок могла осуществляться в 1992 году из-за несовершенства законов, регламентирующих квотирование и лицензирование, а также известной прозрачности границ внутри бывшего Союза. Грузия, Азербайджан, Украина назывались в качестве основных направлений контрабандного вывоза.. |

Приведенные данные подтверждают возможность незаконного вывоза нефти и нефтепродуктов из Чечни, равно как и наличие множества формально законных каналов никем не учитываемого вывоза их в страны дальнего и ближнего зарубежья и на территорию России. Средства, полученные от реализации Чеченской Республикой нефти и нефтепродуктов в 1992-1994 годах, Российской Федерацией не контролировались. Прибыль ют сделок с нефтью не облагалась федеральными налогами. В результате огромные неучтенные суммы как в рублях, так и в иностранной валюте служили основой для укрепления режима Дудаева. ,

Когда бронетанковые колонны федеральных войск, с трудом наматывая на гусеницы километры: разбитых дорог, продвигались к Грозному, они еще не знали, каким шквалом огня их встретят на улицах города дудаевские боевики. Не знал этого и генерал Бабичев, потерявший перед президентским дворцом целый полк, не знали этого необученные новобранцы, брошенные в кровавую бойню. Чего не скажешь о коррумпированных ‚чиновниках, создавших режим наибольшего благоприятствования для Дудаева.

Кумиры качаются и падают

Василий ТИМОШЕНКО

Если попытаться прогнозировать «прохождение» избирательных объединений по этапам кампании, то на первом сборе необходимого числа подписей — смогут подойти к рубежу в 200-250 тыс. подписей 45-50 объединений, но регистрация федеральных списков на основе собранных подписных листов наверняка даст отсев. А на второй этап кампании, на котором должна развернуться предвыборная агитационная деятельность, пройдут лишь 25-30 объединений.

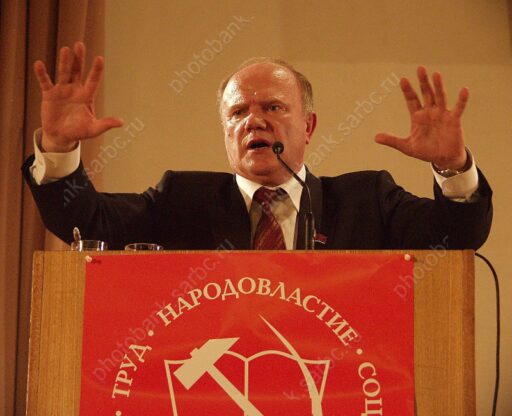

А теперь покажем расстановку партийно-политических сил, характер тенденций и перспектив формирования объединений и блоков. Начнем с левых. На левом фланге зарегистрировались несколько избирательных объединений и блоков: «Партия «Союз коммунистов» (С.Степанов); «Коммунисты — «Трудовая Россия» — «Союз народного сопротивления»: В.Анпилов, А.Крючков, С.Умалатова и др.) Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.Зюганов).

Может быть, этот список и увеличится, но несомненным лидером является здесь КПРФ. Не вызывает сомнений победный результат КПРФ и в этот раз, но, очевидно, не на уровне 25 процентов, как об этом заявляет руководство партии, а, возможно, 15 процентов.

Все последнее время лидеры КП РФ вели линию на собирание сил. Однако расчет не оправдался. Коммунисты-ортодоксы в лице В.Анпилова, В.Тюлькина, А.Крючкова и др. не приняли идеи блокового оформления на условиях КЛ РФ. Поэтому-то и возник в конце концов избирательный блок «Коммунисты -` «Трудовая Россия» — «Союз народного сопротивления», объединивший ряд сил, находящихся левее КП РФ. Вызывает сомнение способность данного блока самостоятельно преодолеть 5-процентный барьер для прихода в Госдуму.

Что же касается избирательного объединения «Партия «Союз коммунистов», также ортодоксального по своей сути, то его шансы на выборах еще более малы. Все-таки в лагере российских левых сил доминируют неокоммунисты (в лице КПРФ и др.), понимающие, что вернуть общество в «коммунистическое будущее» невозможно. | На сегодня среди фигурантов левого центра Аграрная партия России (АПР, М.Лапшин); общественно-политическое движение «Женщины России» (А.Федулова, Е .Лахова); избирательный блок Ивана Рыбкина; «Союз труда»-блок, включающий объединение «Профсоюзы — на выборы» (М.Шмаков) и Объединенную промышленную партию (В.Щербаков);блок «Социал-демократы» (РСДС В.Липицкого, РДДР Г.Попова, Союз молодых социал-демократов О.Соколова); избирательный блок «Власть — народу» (Н.Рыжков, С.Бабурин); «Мое Отечество» (Б.Громов, В.Мишин).

Что касается лидеров, тех, кто, на наш взгляд, пройдет в новую Госдуму, то это — АПР и «Женщины России».

Блок Ивана Рыбкина объединяет сегодня 5 организаций федерального уровня и около 10 малочисленных, регионального плана. Однако ситуация складывается так, что прогнозировать победу этому блоку на 17 декабря трудно.

Сам И.Рыбкин пройдет, ибо он параллельно баллотируется по одномандатному округу, но попадут ли его новые «коллеги». по блоку — это вопрос.

То же пока можно сказать и об оставшихся фигурантах левого центра.

Теперь о положении в правой части политического спектра, и прежде всего — правого ‘центра. Здесь «проходной» балл в новую Госдуму имеет, конечно, общественно-политическое движение «ЯБЛоко»,

Сегодня «ЯБЛоко» — одно из немногих объединений, о котором в той или иной степени. знают граждане (до 35 процентов — от количества опрашиваемых). У «ЯБЛока» наряду с некоторыми другими общественными структурами — один из высоких показателей «уровня в мобилизованности электората» (51 процент от числа голосовавших избирателей в 1993 году готовы вновь проголосовать в поддержку этого объединения).

Социологи выделяют и такой феномен «ЯБЛока», как «многовалентность», когда при определенных условиях за данное общественное объединение могут проголосовать не менее 10 процентов электората других крупнейших партий и движений.

Сам Г.Явлинский имеет один из наиболее высоких личных рейтингов. Он не скрывает, что планирует бороться за успех как на выборах в Госдуму (представляется, что «ЯБЛоко» получит не менее 10 процентов голосов), так и на выборах президента РФ в июне 1996 года.

К числу объединений правого центра, имеющих возможность пройти списком в Госдуму, надо также отнести возникшее в мае т.г. движение «Наш дом — Россия». |

Обнародованы ключевые идеи НДР. Движение мыслится «всерьез и надолго», лидеры и приверженцы НДР хотят «совместить либеральные основы хозяйственной жизни в России с практикой социального государства».

Свои предвыборные политические позиции руководство движения подкрепляет созданием организационной «вертикали» по территории Российской Феде перации. И заявляет о том, что оно преодолеет 5-процентный барьер федеральным списком, & также получит дополнительные места в Госдуме и за счет победы в одномандатных округах.

Однако не все так гладко у НДР. Критически относятся к чпартии власти» Не только политические оппоненты, но’и союзники. Например, глава администрации президента РФ С.Филатов в одном из своих публичных выступлений посетовал на то, что региональные отделения НДР пытаются поглотить отделения «демократических» общественных объединений, а с точки зрения преодоления существующего раскола в стане демократов идея создания движения — «ошибочный ход».

Теперь о партиях, движениях правого центра, которых можно назвать «середнячками», так как победить на выборах они могут скорее в составе блоков и коалиций. В числе таковых назовем в первую очередь Демократическую партию России.

Как известно; ДПР в декабре 1993 года получила 3 млн, голосов (5,5 процента). Она пришла в Думу и сформировала фракцию в 15 человек. Однако после ухода из партии Н.Травкина и «размыва» фракции партия оказалась на грани потери завоеванного, несмотря на активнейшую деятельность нынешних лидеров ДПР С.Глазьева, С. Говорухина и их окружения.

Понимая, что шансы попадания в новую Госдуму уменьшились, руководство партии пошло на неординарный тактический шаг. Было решено (в острейшей борьбе на VIII съезде), что одна часть партии во главе с С.Глазьевым будет блокироваться с Конгрессом русских общин (лидеры: Ю.Скоков, А.Лебедь, Дм.Рогозин), а другая — во главе с С.Говорухиным войдет в блок с Партией самоуправления трудящихся. Последнее не удалось, Говорухин создал свой собственный блок.

Решено — этим двум крыльям (блокам) центральный аппарат ДПР будет оказывать помощь, а после выборов партийцы, избранные в Думу, объединятся в депутатскую группу ДПР, «Сработает» ли подобный вариант, не напрасны ли «жертвы» (лишен руководящих должностей на VIII съезде один из лидеров партии Е.Малкин, выступивший за самостоятельное участие ДПР в выборах), покажет время.

Несколько слов о Партии самоуправления трудящихся, То, как ПСТ входит в нынешнюю предвыборную кампанию, показывает, что она может быть собирательной силой в формировании правоцентристской избирательной коалиции, которая может в итоге претендовать на преодоление 5-процентного барьера.

В обзоре нельзя обойти вниманием Республиканскую партию Российской Федерации. На ее базе недавно создан избирательный блок «Памфилова — Гуров — Лысенко». На сегодня у нее нет шансов победить.

В мае мы писали о том, что в лагере правых глубокий раскол, потеря авторитета, кризис и что правые смогут рассчитывать на положительный результат в ходе выборов, лишь создав коалицию.

В этом направлении в сущности и развивается ситуация. В конце августа контуры основной коалиции правых оформились под названием «ДВР — Объединенные демократы». В нее вошли: Партия «Демократический выбор России» (Е.Гайдар), Крестьянская партия России (Ю.Черниченко), Российская партия социальной демократии (А.Яковлев) и некоторые другие.

Как показывают прошедшие одновременно в конце августа т.г. съезды партий ДВР и РПСД, «демократическая коалиция» намерена бороться за «сохранение в России шансов на демократию и свободу», и она никоим образом не разделяет заявления «партии власти» о том, что в России якобы «этап либеральных реформ закончился».

Некоторые аналитики говорят, что «Демвыбор» способен набрать в декабре от 7 до 9 процентов голосов, пришедших на участки избирателей. Что ж, возьмем эти прогнозные цифры в качестве ориентира.

Если избирательный блок «ДВР — Объединенные демократы» действует на основе идейной базы, заложенной 4-5 лет назад, то в лагере правых в последнее время появились общественные объединения, которые не только сумели скорректировать свои политические позиции с учетом «ошибок курса Гайдара», но и способны, по нашему мнению, побороться за преодоление 5-процентного барьера в Госдуму в одиночку.

Сегодня в числе таковых избирательное объединение «Вперед, Россия! (Б.Федоров).

Сущностная сторона платформы объединения — либерал-консерватизм. Постулируя либеральные ценности, лидеры «Вперед, Россия!» выступают в отличие от ДВР за отставку нынешнего правительства России, считая его «некомпетентным и номенклатурным, а также за решительное сокращение аппарата правительства и президентской администрации. `

Политические противники объединения «Вперед, Россия!» — не только КП РФ и ЛДПР, но и движение «Наш дом — Россия». Мечта Б.Федорова по поводу устройства российской политической системы: «Когда коммунисты и `жириновцы вымрут (лет через 5 или 10), — говорит он, ‘мы с Явлинским останемся вдвоем, как, естественно, Республиканская и Демократическая партия США».

Список активных либеральных общественно-политических объединений, заявивших о своем «самостоятельном» участии в будущих выборах, можно продолжать. Это партия «Демократическая Россия» (Г.Старовойтова, Л.Пономарев, Г.Якунин), Партия экономической свободы (К.Боровой и др.), «Общее дело» (И.Хакамада, Р.Быков и др.), Партия любителей пива (К.Калачев, Дм.Шестаков, А.Лальчевский), Партия сторонников снижения налогов | (В.Дюрягин, Л.Пияшева, М.Суров)…

Большинству фигурантов этого списка не преодолеть по тем или иным причинам 5 процентного барьера в Госдуму. В лучшем случае многие из них могут путем взаимной координации действий получить по нескольку депутатских мест через одномандатные округа. Прискорбно, но факт.

Недавно президент Б.Ельцин выразил идею проведения Конгресса демократических сил России с целью их собирания и пополнения. Но, кажется, идея запоздала — отсчет предвыборного время начался.

На правом фланге российского партийно-политического спектра, так же как и в его левой части, есть свои радикалы. Нет оснований сомневаться в том, что ЛДПР вновь пройдет в новую Думу, хотя количество полученных ею на этот раз голосов будет меньшим,

Из всех «патриотических» объединений, уже прошедших первичную регистрацию в ЦИКе, реальные шансы на преодоление 5 процентного барьера имеет лишь Конгресс русских общин, усиленный Социалистической партией трудящихся, частью Демократической партии России и некоторыми другими объединениями.

Еще более призрачными представляются успехи на выборах блока «За возрождение ‚великой России» (А.Стерлигов, А.Тизяков, В.Ачалов), расколотого на части «Фронта национального спасения», избирательного объединения «За Родину!» (В.Полеванов).

Итак, фавориты будущих выборов (расстановка по прогнозу голосования): КПРФ, ЛДПР, «ЯБЛоко», АПР, «ДВР — Объединенные демократы», «Женщины России». Им способны составить реальную конкуренцию и также получить места в Госдуме: «Наш дом — Россия», Конгресс русских общин, Блок Ивана Рыбкина, «Вперед, Россия», Партия самоуправления трудящихся.

В итоге будущая Государственная дума «порозовеет», станет более центристской, сохранит часть нынешнего состава депутатов, а значит, будет работать профессионально.

Что касается начавшейся избирательной кампании, то она показывает: будущие выборы предстанут более масштабными как по количеству принявших в них участие объединений и блоков, так и по объему предвыборной деятельности; политическая борьба будет более упорной, с применением широкого арсенала средств и методов. И здесь сработает не только фактор приращенного опыта, но и понимание того, что проигравшие практически ставят себя на грань политического небытия (ведь следующие выборы через 4 года); естественно, не обойдется без ошибок, промахов, неудач, сенсаций. Их будет больше. Уже сейчас «качаются и падают» некоторые кумиры и вожди, их авторитет поколеблен; в политику широко идут «тридцатилетние»; будет развиваться и укрепляться российская многопартийность за счет начавшегося движения партий в провинцию.

Тяжкое наследие новейшей истории Украины

Галина МАШТАКОВА

Сначала без каких бы то ни было протестов со стороны России он стал «державним судоплавним компанием «Чорноморське морське пароплавство», а Украина соответственно — морской державой. Впрочем, как и Казахстан — космической. Поскольку Черноморское морское пароходство СССР постигла судьба Байконура. Во всяком случае 5 «космических» кораблей (на одном только «Юрии Гагарине». 1100 научных лабораторий), оказавшихся не у дел и проржавевших на рейде, — это уж точно, 300 миллионов долларов долга и около 30 арестованных в иностранных портах по требованиям кредиторов торговых и пассажирских судов — такова печальная действительность некогда самого мощного в Союзе Черноморского пароходства. Лишившись государственного заказа на перевозку грузов и, что греха таить, специфических «пассажирских» перебросок во Вьетнам, на Кубу, в Анголу и т.д., ЧМП таки не сумело прорваться на мировые торговые и круизные линии, заняться западными конкурентами. ‚Попытка сдачи флота в аренду зарубежным компаниям и фирмам закончилась арестом бывшего президента пароходства Павла. Кудюкина, обвиняемого в совершении противозаконных сделок. Сегодня компания в общем-то перед выбором — либо объявить о банкротстве со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо приступить к распродаже своего’ флота, все еще насчитывающего около 200 судов. Надежды на получение государственной дотации нет. Тем не менее новая администрация ЧМП не сдается без боя. Оно и понятно: к руководству компанией наконец-то пришли профессионалы-капитаны. Нелегкое им досталось наследство…

Человек ниоткуда

Развалилось государство — развалилась супертриада пароходства: порты, судоремонтные заводы и судоходная часть — развалился монолит советско-партийного руководства во главе с Виктором Васильевичем Пелипенко. В условиях незалежности, самостийности, рынка, валютных операций, СП, многочисленных услуг новому правительству, видимо, сложно было лавировать заслуженному и опытному «штурману» советского управления Пелипенко, и он вынужден был уйти с поста начальника ЧМП. Кстати, незаконность его снятия за якобы имевшие место нарушения в финансовой деятельности подтверждена Прокуратурой Украины.

Жирный кусок наследства СССР в виде ЧМП явно вызывал слюноотделение у кого-то наверху, в украинском правительстве, потому что назначение, последовавшее вслед за отнюдь не добровольным уходом Пелипенко, вызвало шок у всех -. от Одессы до Киева. Новым начальником стал никому не известный директор какого-то малого предприятия в порту Павел Кудюкин. Человек ниоткуда. Зато он ногой открывал все двери вплоть до двери Кравчука. И открывал до такой степени легко, что тот же Кравчук подписал бредовый, по мнению специалистов, проект Кудюкина относительно создания на Украине своего танкерного флота.

Дальше пошел беспредел.ЧМИ было наскоро преобразовано в акционерный судоходный концерн «Вlasco» — Вlack sea shipping company. Только спустя два месяца после «ухода» Павла Кудюкина транспортная прокуратура смогла наконец ознакомиться с тем, что происходило под красивой вывеской. То, что значилось лишь в официальных бумагах, уже поразило видавших виды сотрудников прокуратуры. Удивило также, что следственная группа из Киева, работавшая при президенте АСК, «Вlasсо» Кудюкине, не заметила нарушений. К. слову сказать, руководитель этой группы уже арестован за злоупотребление служебным положением,

Под шум раздела Черноморского военного флота — затянувшейся склоки на коммунальной кухне СНГ — тихо гасли лучи былой славы и таяла былая мощь ЧМП СССР — флота торгового и пассажирского.

Сегодня более 90 процентов Украинского пассажирского и торгового флота находятся в управлении иностранных .компаний.

Мафия на плаву

Итак, первым же вопиющим фактом стал «Список судов АСК «Вlasco», находящихся В эксплуатации». В акте передачи имущества новому руководителю Алексею Ковалю пассажирских судов значилось всего 12. То есть как участник международного круизного бизнеса пароходство практически утратило свое значение. Кроме откровенной продажи судов «под чужой флаг», бесследно исчезло одно из крупнейших судов — «Белоруссия». С оставшимися тоже произошла странная вещь. Не когда-нибудь, а именно 1 апреля прошлого года одесситами из «Вlasco» была произведена оценка флота ЧМП. Балансовая стоимость «Тараса Шевченко» составила 5 миллиардов 800 миллионов карбованцев — в долларах это коло 45 тысяч (столько стоит подержанный «ВМW» на Привозе). Самым дорогим был признан «Шота Руставели» — 7 миллиардов 800 миллионов, а «Юность» вообще «пошла» за 1200 долларов. Стало быть, суда продавались, а государство получало вышеуказанные суммы. Кому же шла многомиллиардная в карбованцах и многотысячная в долларах прибыль от продажи?

Есть и другая версия: в преддверии акционирования руководство «Вlasco» оценивало «имущество» с надеждой, что из акционерного пароходство вдруг станет частным…

Заслуживает внимания и договор АСК «Вlasco» с николаевской компанией «Черноморфрахт» о тайм-чартере – передаче ей в аренду 14 балкерных судов на срок до 31 декабря 1995 года. За эту сделку бывшее руководство получило на свой счет 450 миллиардов карбованцев. В правительстве Украины и Минтрансе об этом не знали ничего. Знал лишь узкий круг руководителей. `И даже среди них нашелся человек — директор дочерней фирмы «Вlasco ИК» П.Сокань, который на имя Кудюкина посылает конфиденциальное письмо с доказательствами перспективы значительных финансовых потерь ‘для пароходства. Ответом на письмо было… продление договора до… 1999 года. За те же 450 миллиардов. Оценка экспертов такова: фрахтовая ставка в тайм-. чартере одного балкерного судна — от 6 до 8 тысяч долларов в сутки. Таким образом, договорная сумма как минимум должна оставлять 150 миллионов долларов, или 19,5 триллиона карбованцев. А если еще учесть инфляцию!.. Чистая прибыль «Черноморфрахта» составила 19 триллионов карбованцев. Получение же 450 миллиардов обосновывалось необходимостью выплаты долгов, и это при том, что ‘вышеупомянутая‘ «Вlasco ИК» ‘предлагала свои услуги в покрытии долгов концерна, но ее помощь была отвергнута. Южноукраинская транспортная прокуратура квалифицирует сделку как.совершенную с целью заведомо противной интересам.государства». А компания с громким названием «Черноморфрахт» `на самом деле оказалась заготовительной конторой «Рога и копыта», не имеющей никаких прав и лицензий на фрахтование судов. Тем временем суда ЧМП продолжают приносить валютную прибыль таинственной фирме и ее «таинственному» благодетелю. |

Наследнику П.Кудюкина и Ко — Алексею Ковалю были торжественно вручены еще две бумаги — справки о «неэксплуатационных расходах пароходства». Даже если не брать в расчет самолет для особо важных персон, за который был заплачен аванс в 692 тысячи долларов и от которого потом отказались, то остальное не менее примечательно:

Оборудование и автомобили — 569 тысяч долларов (не приобретались).

Строительство Морбанка — 500 тысяч долларов (не велось).

Медоборудование для больницы моряков — 233 тысячи долларов (на обслуживание моряков договор с больницей не был заключен).

Прочие (?!) — 217,7 тысячи долларов.

Автомобили «Фольксваген» — 200 тысяч долларов (нет и не было).

Консультативные услуги по новой структуре концерна — 138 тысяч долларов (кому — неизвестно).

Оборудование для больницы моряков (еще раз) — 102 тысячи долларов.

Спонсорство — 79 тысяч долларов (кому — неизвестно).

Телефонная станция для гостиницы «Моряк» — 65 тысяч долларов (не установлена)

Этот список можно «цитировать» и дальше, и дальше. Общий долг пароходства составляет около 300 миллионов долларов. Любопытно сопоставить эту цифру с той суммой, в которую руководство АСК «Вlasco» оценило все свое хозяйство. И остается задать только один вопрос: а есть ли еще ЧМП?..

«Мы вернем суда в Одессу»

«Есть и будет», — отвечает нынешний президент бывшего АСК «Вlasco», а нынешней Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» (оно же — «пароплавство») Алексей Коваль:

— Для нас «смена вывески» — это ни в коем случае не декларативный акт. В изменении статуса мы видим возможность наведения элементарного порядка, главным образом — финансового.

Печально известным предшественником Алексея Владимировича была заключена сделка (договором это трудно назвать) с германским концерном «Штиннесс» о судах «Вlasco», находящихся в его менеджменте. Стоимость флота, находящегося сегодня в управлении концерна, 130-140 миллионов долларов. В Лондоне прошел международный арбитражный суд. А весной вышло распоряжение кабинета министров Украины, предусматривающее немедленный отзыв судов ЧМП из-под управления иностранных компаний.

— Наша позиция такова, — говорит Коваль, — разрыв контракта со «Штиннессом» происходит по распоряжению собственника-государства, а потому подпадает под обстоятельства форсмажора. Лондонский суд окончился как бы ничем, но я думаю, что немецкая сторона согласится. с нашей аргументацией. Суда будут переданы от одного юридического лица другому. Мы заберем их вместе с контрактами. А что касается нашей репутации на мировом рынке, то, думаю, она не только не пострадает, но даже укрепится: мы вновь заявляем о себе как о компании, которая сама в состоянии оперировать собственным флотом…

Сегодня более 90 процентов украинского пассажирского и торгового флота находятся в управлении иностранных компаний. Это не смущает Алексея Коваля — человека, пользующегося и международным авторитетом, и доверием среди работников пароходства, особенно — капитанского корпуса. Именно его после снятия Виктора Пелипенко Совет капитанов выдвинул на эту должность. Но… Президент Кравчук решил по-другому. Теперь, когда развал ЧМП стал очевиден, Алексей Коваль — кандидат наук, в прошлом сам капитан — пытается спасти авторитет государства на мировом. рынке.

Добивание шайбы, или Атака на капитана

О сегодняшнем положении с арестом судов ЧМП в разных портах мира рассказывает советник президента ГСК ЧМП Сергей Черных: |

— В хоккее есть такой прием — «добивание» шайбы. Игрок резко вбрасывает ее в зону перед воротами противника, а уже затем вся атакующая команда буквально «наваливается» на вратаря и защитников. Очень часто в сутолоке, в неразберихе атакующим удается достичь цели. Положение, сложившееся сейчас вокруг ЧМП, напоминает мне ситуацию с «добиванием». А поражением в этой «игре» будет утрата независимой Украиной собственного торгового флота и как следствие невозможность проводить свою независимую внешнеторговую политику.

Получив тяжкое наследство, мы начали работать. Глубоко убежден, при такой задолженности не сможет нормально действовать ни одна фирма в мире. И вот, когда стрелка «барометра» начала сдвигаться к отметке «ясно», на пароходство обрушился шквал атак. Я говорю не о задержанных по требованию иностранных кредиторов за границей 28 судах ГСК. Но как понять генерального директора Черноморского главморагентства «Инфлот» Чаленко, по требованию которого адвокатская компания в Лондоне приступает к аресту судов ГСК! ЧМП — госпредприятие, «Инфлот» — тоже. Входят оба в систему одного министерства. И им предстоит разбираться через иностранный суд! Кто из них выиграет — неизвестно, но Украина проиграет однозначно. Ведь только предъявление иска, услуги адвокатов, перевод документов, командировки и т.д. лягут тяжким бременем. на и без того тощий валютный бюджет Украины!.. =

По свидетельству вице-президента компании Леонида Чайковского, комиссии, проверки, требования предоставить неисчислимое количество справок по арестованным судам лихорадят управление пароходства и дезорганизуют работу его. В кабинет министров Украины поступают письма иностранных фирм с откровенными требованиями сменить нынешнее руководство.

Видно, прежнее было и удобнее, и выгоднее. Хватит ли сил и желания у должностных лиц в Одессе и Киеве разобраться, кто руководит атакой на капитана Коваля, кто пытается добиванием «экономической шайбы» пробить брешь во внешнеторговой политике Украины, кому на руку крах старейшей судоходной компании?.. Судя по всему, на все эти вопросы можно ответить, не выезжая за пределы Украины…

Одесса