Этот заголовок газеты «Россия» №33 (247) за 4 — 10 октября 1995 года несколько шире совокупности фактов, содержащихся в предисловии. К тому же ясно, что собственно к предстоящим декабрьским выборам имеет отношение только часть из них. За их рамками и две последних публикации — взгляд из Вашингтона на интеграционные процессы в бывшем СССР и репортаж нашего корреспондента из грозненского фильтрационного пункта.

То, что по количеству скандалов на каждое избирательное объединение мы перегнали все развитые страны, — свершившийся факт. Минувшая неделя в этом смысле перекрыла все рекорды. Скандал со спикером верхней палаты В.Шумейко по поводу приватизации Краснодарской табачной фабрики, арест родственника первого зама генпрокурора Узбекова — П.Янчева, интрига вокруг нижегородского губернатора Б.Немцова в связи с предполагаемым похищением 18 миллионов долларов его другом А.Климентьевым, слухи о возможной отставке Черномырдина… Не меньше грязи и на мундирах оппозиции То выявится уголовное прошлое у одного из кандидатов списка А.Руцкого, то арест бывших сослуживцев А.Лебедя. Можно продолжать… Только нужно ли? Грязевой поток по мере приближения к 17 декабря все нарастает.

Люби меня, — а я решу

Российские политики играют в разные игры. Например, «надуй меня!» Как надуть себя самого, лучше всего демонстрируют политики в передаче Александра Любимова «Один на один».

Лидия ТИМОФЕЕВА

На этот раз в воскресенье перед многомиллионной аудиторией надували щеки бывшие члены правительства Павлова и Черномырдина, а ныне кандидаты в депутаты — Владимир Щербаков и Борис Федоров. Оба — доктора экономических наук, казалось бы, интеллигентные люди.

При этом один называл другого не иначе как вруном, хамом, человеком с «купленной диссертацией» (слова Федорова).

Другой пылко величал соперника нахалом, Жириновским, вешателем лапши на уши, «ничего своего не имеющим и не создавшим», обращая внимание слушателей на постоянные перебежки ‚своего визави на более выгодные карьерные места (слова Щербакова). Сидящий между ними Любимов не без удовольствия щурился, однако успел заверить и того, и другого, что ему и тогда и сейчас «одинаково холодно».

На прошедшей неделе играли и в другие игры. Беспрестанно «надували» фигуру Юрия Скокова, пророча ему скорый взлет ня место премьер-министра России, и Ивана Рыбкина, примеряя на него сразу несколько ответственных постов. А вот это уже игра посерьезней и не такая уж безобидная, как пытаются ее представить некоторые комментаторы. На самом деле после победы в августе 1991 года «антикоммунистической революции» на смену власти в Кремле пришла вторая номенклатурная волна, но пожиже. Демократов с улицы в лучшем случае продержали какое-то время даже не в коридорах, а в прихожей власти и благополучно выпроводили. С тех пор наверху постоянно опасаются, что власть в стране возьмет человек не их круга. И потому периодически запускаются в прессу слушки то о поднимающемся А.Вольском, то о выходящем из тени Ю.Скокове, а то и о возможном возрождении В.Щербакова. Для чего это делается? А чтобы обезопасить себя и приучить общественное мнение к мысли о том, что узок круг избранников: Вова, Витя (Черномырдин), Аркаша и Юра… Все такие понятные и повязанные разными связями с крепко заседающей и поныне номенклатурой. Одним словом, «свои». Придут — и нам ничего не будет. Власть надо делить «по-родственному».

Но рядом с ними клацают зубами номенклатурщики третьей волны: Борис Федоров, Егор Гайдар, Петр Авен и ряд других. Им дяди постарше говорят: не время, еще подрастите, вырастите свою свиту, а нам дайте пожировать на подушках власти…

Играли на днях и в другую игру — перетягивание каната. Во всяком случае президент РФ вернул на прошлой неделе без одобрения десять законов, принятых Госдумой, но не рассмотренных Советом Федерации. Это не первый случай, когда нижняя палата парламента посылает Борису Ельцину копии законов, оригиналы которых так и не удосужилась изучить верхняя. Пока президент не стал примерно наказывать законодателей, но, как видно, проблему в будущем скрыть уже не удастся. Причины ее «рыбкинцы» и «шумейковцы» видят в разном. Думцы считают, что виновата непродуманная статья Конституции, допускающая «формирование СФ», а не выборы его. На их взгляд, верхняя палата, формируясь из числа первых лиц региона, не способна вести нормальную законотворческую деятельность, лишь изредка собираясь в Москву на сессии. «Сенаторы», напротив, полагают, что и не должны создавать законы, а лишь одобрять или не одобрять их, и не все законы, а только конституционные и небольшой перечень — федеральных, связанных с бюджетом, налогами, финансами, международными договорами, госграницами, вопросами войны и мира.

Президент поручил главе администрации до своего возвращения из Сочи разобраться с проектом закона о формировании Совета Федерации, который так и не принят до сих пор. Между тем и здесь идет «надувание» своих. В прессе напоминают высказывание Бориса Ельцина о его праве выдвинуть в СФ четыре — пять представителей федеральной власти, И тут же называются фамилии — С.Шахрай, В.Шумейко, Р.Абдулатипов, В.Викторов… Возможно, опасаясь, что этого не произойдет, а выиграть выборы в Госдуму не удастся, Сергей Шахрай сокрушенно заявил, что у нас во власти отсутствуют такие категории, как благодарность…» Как знать, как знать, Сергей Михайлович. Личная преданность и лояльность начальству всегда ценились в России. Ведь и присуждение Шахраю на прошлой неделе звания «Заслуженный ` юрист России» тоже из серии игр «Люби меня — а я решу».

Военные вовсю пристреливаются

На минувшей неделе столичный бомонд, успевший за последнее время привыкнуть к разного рода малоприятным неожиданностям, был немало озадачен, если не напуган. В первополосном известинском репортаже из Волгограда красочно живописалась подготовка к выборам мэра и депутатов гордумы, победить в которых всерьез намеревались военные местного гарнизона. Город-герой давненько не видывал такой активности военных. Медь оркестров чередовалась в эти дни с прохождением по улицам БТРов с агитационными плакатами. Но поразительнее всего было даже не упоминаемое в репортаже обещание кандидата в мэры полковника (Скопенко в случае прихода к власти «врезать» тому, кому надо, а то, что доверенным лицом полковника был командир восьмого гвардейского армейского корпуса генерал-лейтенант Лев Рохлин. Тот самый Рохлин, который прославился победами в Чечне и решительным отказом от светившей ему это звезды Героя России, а ныне пребывающий под почетным третьим номером в черномырдинском избирательном блоке «Наш дом — Россия». Эта симпатичная подробность заставляет расширительно толковать известинский вердикт «военные рвутся к власти».

Тем более что на этой же неделе министр обороны Павел Грачев в открытую заявил, что, поскольку нынешний депутатский корпус не оправдал надежд и не оказал армии той помощи, которую от него ожидали, в одномандатных округах по выборам в новый состав Госдумы будут выставлены’ сто офицерских и двадцать три генеральские кандидатуры…

Существенно было бы заметить, что это было не скоропалительное, а хорошо продуманное и промеренное решение. Как сообщил в недавнем интервью генерал Александр Лебедь, собрав еще весной на очередное закрытое совещание командующих округов, Грачев прямо, как на духу, сказал, что теперь он будет судить о работе и службе своих подчиненных по количеству депутатов от вооруженных сил.

«Что бы это значило? — ломают головы наблюдатели, припоминая, что в канун прошлых выборов Павел Сергеевич не просто не призывал венных баллотироваться в Думу, а был противником депутатства людей в погонах. — неужто министр, войдя во вкус в Чечне, созрел до решения навести |с помощью армии порядок в законодательных, а то, глядишь, и в исполнительных пределах?».

Догадку подтверждает председатель. думского комитета по обороне Сергей Юшенков, обычно не жалующий Грачева и могущий получить упрек в предвзятости.

Ну а в Госдуме, по его мнению, министру обороны нужны послушные люди, которые, не задумываясь, будут голосовать за все, что угодно Грачеву. Не скрывают своих «завоевательских» планов и военачальники, вступившие на предвыборную тропу. И хотя многих из них трудно заподозрить в симпатиях к Грачеву, они, делясь своими видами на власть, по сути дела, вторят ему. Генерал Борис Громов, первый номер «Моего Отечества», по-солдатски прям: «В Думе я хочу через законодательство решить ряд вопросов, в которых считаю себя специалистом. Они связаны с военной и экономической безопасностью страны, со строительством вооруженных сил, помощью «афганцам» и, наконец, вопросами мира и дружбы между людьми»… И все-таки не хотелось бы мешать грачевские планы с планами его подчиненных и коллег. Ибо если генералы-кандидагы (Рохлин, Лебедь), судя по их публичным высказываниям, озабочены главным образом качественной стороной своего депутатства, Грачев старательно педалирует количественный аспект, волей-неволей подтверждая юшенковское «Министерство обороны хочет стать политической партией» и заставляя наблюдателей тщательнее размышлять над природой теперешней напористости министра обороны.

Как известно, нынешние политические прогнозы активно сулят победу на декабрьских выборах коммунистам. В этом не сомневается даже такой антикоммунист, как Егор Гайдар, нынче кажется, вполне отрезвевший. Что ожидает страну при таком раскладе, нетрудно представить. Значит, нечего в очередной раз ждать, пока лодку к берегу прибьет. Греби, греби, сукин сын!.. По мнении проницательных аналитиков, широкий жест Грачева, выбросившего в избирательное пространство сто тридцать лучших своих офицеров, и вызван тайным желанием Кремля не допустить в будущей Думе верховенства коммунопатриотов… Вспомним к тому же, что офицеры-одномандатники здесь вовсе не одиноки. Избирательный блок «За Родину!», о котором не в пример «Нашему дому…» говорят в прессе весьма скупо, еще одна точка кремлевской (но не правительственной!) опоры, и на нее, по всей видимости, возлагает немалые надежды определенная часть президентского окружения. Здесь важно и то, что этот блок возглавляет активный противник чубайсовской приватизации, бывший председатель ГКИ и вице-премьер Владимир Полеванов, которого президент в свое время уволил явно не подчистую, а в действующий резерв.

Важно и другое — что возглавляемый не жалующим нынешнее правительство Владимиром Полевановым блок «За Родину!» буквально нашпигован «военной косточкой». Мало того, что в так называемом руководящем составе блока два действующих военачальника — командующий ВДВ Евгений Подколзин и весьма популярный на флоте адмирал Эдуард Балтин, снискавший себе авторитет во время баталий по разделу Черноморского флота. Основу блока «За Родину!» составляет Союз ветеранов Афганистана (СВА) — превосходно структурированный, крепко стоящий на ногах, организация, насчитывающая 400 тысяч членов. «Коммунисты говорят, что у них 500 тысяч, — как бы обозначает линию противостояния Полеванов, — но кто их видел? А эти люди («афганцы». — А.Ф.) занесены в компьютер. СВА оказывает им материальную помощь. Это люди в расцвете сил, как правило, 28 — 45 лет».

Добавим от себя, что избранникам есть на кого опереться. По расчетам армейских -социологов, военный электорат, куда входят военнослужащие постоянного и переменного состава, члены их семей, вольнонаемные, работники ВПК, пенсионеры, ветераны, а также российское казачество и сотрудники других силовых ведомств, составляет в общей сложности 50-55 миллионов человек, то есть половину российских граждан, имеющих право голоса. При этом надо бы учесть, что в основной своей массе россияне, даже не имеющие какого бы то ни было отношения к армии, силовым структурам или ВПК, традиционно с сочувствием относятся к «солдатикам», «служивым».

Широкой этой свадьбе места мало

Чего ждать от выборов?

Нынешние выборы являются образцом сюрреалистического искусства. Все привычные логические связи в ходе предвыборной кампании уже нарушены, и только тонкие ценители жанра продолжают еще улавливать смысл происходящего. Руцкой объединяется с Марычевым, Попов. вспоминает о своем социал-демократическом прошлом, а экологическую общественность спешит достойно представить известный (ох, известный) коммерсант Артем Тарасов (вероятно, это — связано с зеленым цветом доллара, другое объяснение найти не легко). Слева от центра блоки размножаются делением. Но эта эпидемия затронула и незыблемый ранее правый центр — Шахрай вышел из «Нашего дома» и пошел искать себе дом поуютней.

Александр ШУБИН, научный сотрудник Института . всеобщей истории РАН

Несмотря на то, что у избирателя уже рябит в глазах, людям внушают, что эта кампания играет судьбоносную роль в нашей истории. Но реальное значение выборов не столь велико. Государственная дума согласно Конституции 1993 года обладает весьма ограниченными возможностями. Если же говорить о стратегических последствиях того или иного выбора избирателей в декабре, то важнейшими могут быть следующие.

1. Вотум доверия правительству. В случае, если НДР набирает наибольшее количество голосов, это будет означать укрепление позиций Черномырдина и связанных с ним сил. Но и поражение пропрезидентских блоков на выборах означает усиление правительства, так как его самостоятельность относительно президента повышается (президент может отправить премьера в отставку, лишь получив согласие Думы). Личное поражение Черномырдина может привести (если президентская администрация сочтет это необходимым) к его замене на другого представителя «партии власти», которая, конечно, гораздо шире «Нашего дома». Конкуренция разгорится между тремя претендентами на кресло премьера — Черномырдиным, Скоковым и Щербаковым. Чей блок. наберет больше голосов — тот и будет иметь наибольшие шансы. Это и лакмусовая бумажка для режима в целом — колебаться ли, как прежде, между либерализмом и центризмом (Черномырдин), взять ли влево (Щербаков), или упирать на патриотизм и державность (Скоков). В случае успеха коммунистов на выборах им могут даже позволить поиграть в министров, но только на «компрометирующих» постах, где волей-неволей придется проводить непопулярную политику (за отсутствием средств). Напротив, в случае успеха «президентского кадра» он может быть. сделан премьером, с тем чтобы, на время улучшив ситуацию в экономике (за счет ресурсов, расходование которых. рассчитано на более поздний период), добиться достаточной для победы на президентских выборах.

2. Отборочный тур президентских выборов. Представители партии власти, входящие в разные блоки, выясняют, кто из них пользуется наибольшей поддержкой избирателей, необходимой, чтобы. возглавить сторонников нынешнего режима на выборах 1996 года. Если их совместный результат будет невысок, Б.Вльцин получит основание для выдвижения своей кандидатуры. |

Как видим, кто бы ни обошел на полголовы своих соперников, реальные последствия нынешнего карнавала будут одни и те же (с небольшими идеологическими нюансами). Но претенденты на роль победителя-96 разные, и режиссер может провести в конце этого года «пробы».

3. Борьба за передел влияния между лоббистскими и идеологическими группировками. Контроль за законодательством в нынешних условиях не дает реальной власти в стране, но позволяет лоббировать частные интересы и сохранять (либо приобретать) авторитет крупной политической силы, претендующей на власть в будущем. Победители на выборах имеют преимущество при включении в номенклатуру власти.

При этом чрезвычайное распыление политического спектра делает конкретный выбор избирателя в значительной степени случайным. В либеральном секторе уже конкурируют не менее шести организаций с шансами собрать подписи. У державников таковых уже семь. Даже коммунисты раскололись на четыре части. Остальное планируют «подмести» более 10 социально ориентированных организаций от профсоюзов до «зеленых». Легко подсчитать, что шансы получить 5 процентов голосов в таких условиях очень невелики. Большинство партий и блоков просто «подавят» друг друга, не набрав нужных процентов и оставив своих избирателей без представительства в Думе. Теоретически оставшиеся одна две партии, набравшие по пять с половиной процентов, могут представлять весь народ.

В этой связи нынешние выборы также являют собой отборочный тур следующих парламентских выборов.

Сегодня перспективы различных организаций оцениваются с помощью опросов общественного мнения, однако известно, что эти опросы могут радикально расходиться с результатами голосований. К тому же опросы проводятся заинтересованными сторонами (или по их заказу) и потому служат скорее средством предвыборной агитации, чем для выяснения реальной ситуации. Но кое-что о результатах голосования 17 декабря можно сказать достаточно определенно, так как существует относительная устойчивость предвыборных пристрастий. Каждый человек может изменить свою приверженность той или иной партии, но в подавляющем большинстве это изменение происходит в рамках определенного круга идей ‚и политических символов. Так, например, гайдарист образца 1993 года может проголосовать теперь за Черномырдина, Явлинского и т.д., но все равно не за коммунистов или Руцкого. Никаких событий, которые могли бы привести к резкой перегруппировке предвыборных пристрастий, в 1994-1995 гг. не произошло. Люди, придерживавшиеся державных взглядов, остались таковыми. Левые остались в большинстве своем левыми, либералы — либералами. Иногда пишут об усилении центристских настроений в обществе. Но и центризм продолжает существовать не сам по себе, а в рамках каждой из «ниш» (либеральной западнической, левой, державной). К. тому же избиратели, которые стремятся к спокойной жизни, не придают такого серьезного значения выборам в Думу, как это делают средства массовой информации и политики. То, что от Думы зависит весьма немногое, видно всем, и потому выборы парламента воспринимаются скорее, как зрелище, как возможность сказать власти то, что о ней думаешь. Это не очень способствует центризму. Как известно, на прошлых выборах либералы (ВР, ПРБС, «ЯБЛоко», РДДР) собрали 34 — процента голосов, державники (ЛДПР, ДПР) -28 ‚ левые (КПРФ, АПР) — 18, чистые центристы — (ГС, «Новые имена» и др.) — около 4 процентов. Еще 10 ‘процентов получили «Женщины России», эксплуатирующие специфические интересы части населения. В этом разделении возможны некоторые сдвиги между секторами. Часть электората. «ЯБЛока» и ПРЕС придерживалась левоцентристской ориентации и голосовала за эти блоки, так как не видела перед собой левого центра. Но и «ЯБЛоко» сегодня пытается расширить свое влияние на левоцентристский электорат, эксплуатируя имидж «грамотного экономиста» Явлинского, Также на левоцентристскую нишу претендуют коммунисты и АПР, которые сумели в1993 году поделить ее с «ЯБЛоком». Несмотря на прочность авторитета «Женщин России», небольшая часть их избирателей может при определенных обстоятельствах проголосовать за левый центр. С другой стороны, на социально ориентированный электорат будет претендовать Руцкой, который был лишен возможности участвовать в выборах 1993 года.

Таким образом, позволю себе предположить, что сложение голосов, поданных за всех державников, снова даст 25-35 процентов, коммунисты (включая Рыжкова) и аграрии получат свои законные 15-25, либералы могут претендовать на 25-35 (РДДР ушло в левый центр), а все остальные — на 15-25 процентов. Эти диапазоны можно было бы и сузить, но существует возможность некоторых сдвигов вследствие фальсификаций, громких провокаций и случайностей, связанных с путаницей из-за обилия блоков, Часть избирателей 1993 года может разозлиться и не прийти сейчас голосовать, и, наоборот, — часть уклонившихся тогда от голосования, возможно, найдет что-то новенькое в нынешнем шоу и потратит полчаса на «исполнение своего гражданского долга».

Искушение интеграцией

Мы предлагаем читателю выдержки из статьи, подготовленной московским центром Карнеги в рамках программы «Россия и ее соседи». Статья полностью была опубликована в журнале «The Washington Quarterly»

Шерман У..ГАРНЕТТ

Историк Полибий, размышляя над расцветом Рима и превращением его в мировую державу, полагал, что он является свидетелем уникальной концентрации власти: «Хотя фортуна постоянно рождает драматические ситуации в жизни людей, она никогда еще не создавала одним взмахом такое произведение и не устраивала такой спектакль, свидетелем которого мы являемся в наше время». Ныне фортуна разыгрывает не менее яркий спектакль, но не концентрации имперской власти, а ее распада в Советском Союзе. В данном случае дезинтеграционные силы действовали с необычайной стремительностью, разрушив державу, которая определяла не только структуру покоренных ею земель, но и дипломатию всего мира. Однако, по мнению многих российских наблюдателей, и отнюдь не только тех, которые выражают крайние точки зрения, эти дезинтеграционные силы в настоящее время уступают место мощным интеграционным силам внутри самих новых. государств. Российская служба внешней разведки опубликовала доклад, в котором особый упор делается на тенденции экономической и военной интеграции на территории бывшего Советского Союза, а также обосновывается. российская политика интеграции в противовес «неоизоляционистам» внутри страны и критикам на Западе.

Несмотря на все внимание, уделяемое в настоящее время проблеме интеграции, это пока лишь термин, которому не дали точного определения даже те, которые являются наиболее активными ее поборниками.

С крайних националистических и коммунистических позиций интеграция означает восстановление прежних централизованных экономических и политических связей. В понимании других — это процесс экономической кооперации, необходимый для того. чтобы заполнить вакуум, возникший в результате краха Советского Союза, и помочь слабой национальной экономике государств, возникающих на его месте. С точки зрения других групп аналитиков, в основном занимающихся внешнеполитическими проблемами и вопросами безопасности, в результате интеграции существующая в настоящее время зона слабых государств и нестабильность на российских границах уступят место политической структуре и системе безопасности, продиктованным российскими интересами. Кроме того, имеются разногласия в отношении того, каковы должны быть географические масштабы интеграции, например, должна ли она охватывать всю территорию бывшего СССР или только его славянское ядро. Высказываются самые разнообразные мнения о том, как может произойти интеграция через нестабильность И хаос или как процесс «экономического взаимодействия и взаимопроникновения». Экстремисты выступают за принудительную интеграцию.

Есть расхождения и по поводу структур новых интеграционных механизмов. Должны ди эти механизмы быть в основном экономическими или военными? Должны ли они быть исключительно наднациональными? Но самый важный вопрос, который продолжают обсуждать в Москве, по-прежнему остается без ответа: какого рода интеграция отвечает национальным интересам России (если она вообще в ее интересах)?

Сильные и слабые места суверенитета

…В общем и целом новые суверенные государства постсоветского пространства представляют собой слабые структуры, но это естественно для стадии государственного строительства. Было бы удивительно, если бы новые государства были сильными «без преимущества сильного гражданского общества, стабильных политических институтов и опытной элиты». Даже при оптимистической оценке их перспектив нельзя ожидать «увидеть свет в конце. туннеля» всего лишь три года спустя. Государства бывшего СССР стоят перед огромными проблемами, но вовсе не обязательно более серьезными, чем те, с которыми столкнулись бывшие колонии в Африке в процессе становления независимости. Существует большая разница между стабильностью Грузии и Таджикистана, где идет гражданская война, и стабильностью Украины, где смена правительства произошла в результате парламентских и президентских выборов. Территории на периферии России не только нельзя охарактеризовать в одинаковых выражениях — их необходимо рассматривать индивидуально или, по крайней мере, как регионы и субрегионы, имеющие более сильные или более слабые политические институты, экономику и в разной степени подвергающиеся военной угрозе. Интеграционные процессы вовсе не обладают неодолимой силой. Самые активные сторонники интеграции в новых государствах — это старая номенклатура…

Анализ интеграционизма неправильно представляет сторонников большой близости с Москвой как противников национального суверенитета. Существует большая разница между белорусским президентом Лукашенко, который построил свою избирательную кампанию на лозунге интеграции с Москвой, и украинским президентом Кучмой, который хочет более тесных взаимоотношений, но остается в стороне от наиболее смелых интеграционных планов Содружества Независимых Государств.

Политическая и культурная общность и экономическая взаимозависимость советского периода оставили свой след на новых государствах региона. Внезапное исчезновение СССР, и особенно старых экономических связей, вызвало колоссальную напряженность в новых государствах, которая может быть ослаблена путем восстановления в какой-то степени старых связей, хотя и на новой основе.

Экономический крах

Может быть, более чем любой фактор, именно развал экономики по всему Союзу, за ним продолжающийся спад поставили под вопрос суверенитет и обусловили дискуссию об интеграции. Однако важно отделять признание необходимости восстановить — или установить — связи с предприятиями или регионами, которые теперь находятся за границей, от непрекращающихся споров между противниками и сторонниками реформ. Для России ее ближайшие союзники по экономической интеграции — это часто те, кто занимает негативную позицию в дебатах по поводу экономической реформы.

Многие из тех, кто поддерживает «интеграцию» в Белоруссии или Донбасском регионе Украины, явно предвкушают не новые связи, а восстановление прежней практики дотаций и порядков времен административно-командной системы. Они рассматривают национальную независимость с точки зрения того, в состоянии она или нет сохранить их образ жизни. Сейчас, когда в их глазах национальные правительства. потерпели неудачу, они хотят, чтобы Россия заплатила за поддержание их образа жизни. Хотя Россия как будто выходит из экономического спада, интеграция подобного рода и в дальнейшем будет представлять собой огромное бремя, которое Россия не может нести, если она хочет продолжать оздоровление своей экономики.

Углубление реформ в России подрывает позиции самых сильных сторонников интеграции и укрепляет в долгосрочной перспективе силы, выступающие за укрепление суверенитета. Местные сторонники интеграции обещают своим избирателям процветание в результате восстановления старых экономических связей с Москвой. Но эти связи не могут быть восстановлены. Таким образом, несмотря на недавние выборы, которые, по-видимому, укрепили позиции интеграционных сил на Украине и в Белоруссии, возможности сторонников интеграции (даже в большей степени, чем сепаратистов) выполнить свои обещания неизбежно ограниченны. Российские отрасли промышленности сами жестко конкурируют друг с другом в борьбе за обладание скудными ресурсами. Нынешние дебаты в. отношении размеров российского военного бюджета показывают, что, даже если Министерство обороны получит дополнительные ассигнования, выделить ‘средства оборонной промышленности в других странах бывшего СССР будет практически не из чего.

Хотя сторонники интеграции в Белоруссии и на Украине, и прежде всего коммунисты и социалисты, как будто бы показали хорошие результаты на недавних выборах и занимают сильные позиции по всему бывшему СССР, они стоят перед лицом надвигающегося кризиса, так как не могут обеспечить более высокий жизненный уровень для своих избирателей.

На уровне предприятий и регионов имеет место другой вид восстановления. Это ответ на признание того факта, что экономическая автаркия не может сохраниться. Фактически это восстановление нормальной хозяйственной деятельности, которая подавлялась и искажалась советской экономикой. Так, город и деревня, производитель и потребитель и близлежащие регионы восстанавливают утраченные связи. Такое развитие событий обещает создать экономические тенденции, которые усилят региональную дифференциацию. Она уже имеет место в регионах, богатых природными ресурсами, например в Казахстане, Туркменистане, Татарстане и различных регионах Сибири.

Желание сохранить местный контроль над ресурсами, несомненно, сыграет свою роль в ограничении и формировании любых реальных шагов в направлении экономической интеграции СНГ.

Грозненский «фильтр» похож на «зону» только днем, а ночью живет по законам осажденной крепости

Олег ТАТАРЧЕНКОВ

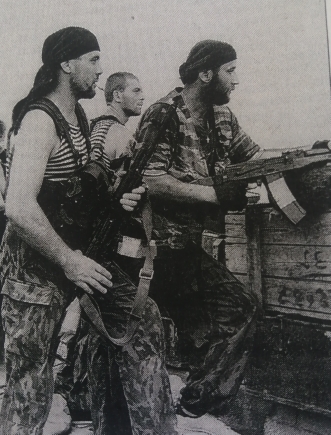

С самого начала войны в Чечне было создано два временных фильтрационных пункта (в обиходе их называют просто «фильтрами») — сначала в Моздоке, потом в Грозном. Их функция — быть своего рода дуршлагом для отсеивания боевиков из всего массива задержанных в результате операций. На деле они стали типичными следственными изоляторами, где с содержащимися под стражей обращаются еще менее церемонно, чем с обыкновенными зэками. Впрочем, это можно понять — а ля герр ком а ля герр.

Если в Моздоке «фильтр» все же ‚ больше смахивал на «зону» (в мае его закрыли из-за «приостановки боевых действий») со всей ее спецификой и особенностями лагеря для военнопленных — тыловое расположение, отсутствие постоянной опасности нападения извне, — то грозненский его собрат представлял и представляет собою «горячую точку» даже в этом и без того «непрохладном» городе. Задержанных здесь становится все меньше — как говорят, многих этапировали в СИЗО других городов России. Корреспондент «России» оказался первым журналистом, прожившим в грозненском фильтре неделю.

Днем здесь тихо…

…И запах шашлыка витает над заброшенным фруктовым садом, частными — или, как то здесь говорят, «свойскими» — домами и развалинами окружающей «фильтр» промзоны: заминированного таксопарка, чудом уцелевшей и (или почти уцелевшей) бензоколонки, которую охраняющие «фильтр» для краткости прозвали «солярой». Шашлык жарит семья цыган. Понятное дело, для чеченцев недопустимо кормить тех, кто охраняет их соплеменников. — Сам «фильтр» расположился на территории бывшего 1-го автобусного парка, не очень пострадавшего во время зимних боев за город. Сейчас это крепость в круговой обороне. Внешние блокпосты охраняют отряды спецназа системы исполнения наказаний (те, кто на «зонах» подавляет бунты и ловит бежавших зэков). К содержащимся под стражей они не имеют отношения: с теми работают надзиратели-контролеры, также прикомандированные со всей России. Все хозяйственные заботы по «фильтру» — на расконвоированных русских заключенных с небольшими сроками, присланных из других «зон», расположенных за пределами Чечни. Как ни странно это звучит, но некоторые из них приехали сюда добровольно, приняв предложение администрации в надежде на то, что пребывание в «горячей точке» смягчит их участь и сократит срок. Других отправило начальство в качестве «меры исправления».

Кому хорошо живется, так это расконвоированным заключенным. Помещение, где они живут, по ночам не обстреливают — знают, что там обитают люди подневольные. Пищу для охраны и заключенных тоже готовят они, так что с голоду явно не умирают. По территории «фильтра» бесконвойники разгуливают свободно: охрана особого внимания на эту публику не обращает — и без них забот полон рот. Ну, если только какой-нибудь «жулик», как их ласково здесь именуют, с пьяных глаз сорвет приготовление пищи или уж совсем намозолит глаза «штормовой» походкой; тогда он может оказаться в «трюме» — в штрафном изоляторе то бишь. И то только на ночь: «жуликов» мало — кто работать будет?

Постоянные обитатели камер

Они не работают. Их выгоняют из маленьких каморок только в силу крайней необходимости. Как-то: быть коллективно окаченными холодной водой из шланга, что должно означать помывку (в камерах жара, на улице — тоже, так что воспаление легких не схватишь), или встретиться с представителями Международного Красного Креста, еженедельно навещающими «фильтр». Жалоб при таких встречах не высказывают: Красный Крест приходит и уходит, а родной контролер всегда рядом… Впрочем, как объяснили мне представители администрации «фильтра», сила применяется только в случае неповиновения.

В августе в «фильтре» содержалось порядка сорока человек. Среди них — один полевой командир и около десятка рядовых боевиков, взятых на поле боя с оружием, двое российских военнослужащих, подозреваемых в незаконном хранении оружия (изъятого у населения, но не сданного «куда следует»), и одна женщина без определенного места жительства, проходящая по «мокрой» статье. Неофициально же мне сообщили, что это не просто бомж женского пола, которой вменяют умышленное убийство, а самый настоящий «белый чулок» — снайпер родом либо из Прибалтики, либо с Украины, либо — реже — из Белоруссии. С «белым чулком» в грозненском «фильтре» мне встретиться не удалось, но приходилось неоднократно слышать рассказы участников операций по поимке представительниц этой профессии. Как правило, их охраняют два автоматчика-боевика из числа чеченцев. Они же ведут счет убитых ею солдат, поскольку оплата за работу «сдельная».

В Грозном стреляют снайперы-чеченцы, среди которых много подростков. Энтузиасты… Около президентского.дворца средь бела дня снайпер убил омоновца. В тот день у` отряда заканчивалась командировка в Чечню, и его бойцы решили пофотографироваться у развалин дворца на память… Со снайперами здесь не церемонятся. По башенному крану в Грозном, в кабине которого засел один из них, влупили из крупнокалиберного пулемета и десятка автоматов. От стрелка мало что осталось. Мужчин снайперов в плен не берут, да, как правило, они и не сдаются. Снайперш захватывают после того, как перебьют их охрану.

В жизни всегда есть место для лирики

Вспомним грозненский «фильтр» и ночное сияние гор, .

И когда обстреляли «сто третий», «сто пятый» и «крышу»,

Вновь и вновь по «соляре» с надрывом строчит пулемет,

Снова крики чеченцев все ближе и ближе я слышу…

Это боец спецназа по прозвищу «Кальмар» из биробиджанского отряда песней настраивает на соответствующий лад уходящих на ночное дежурство друзей.

Боевики, не подчиняющиеся Масхадову и регулярно обстреливавшие бывший автобусный парк из автоматического оружия, с началом переговоров не особенно-то угомонились, просто перешли исключительно к снайперской войне. Все просто, как апельсин: снайпер с наступлением темноты (а ночь на Грозный сваливается сразу, как покрывало) перебирается на кладбище автобусов – свалку.

И хотя свалка нашпигована закрепленными на «растяжках» гранатами, боевики ориентируются «в автобусах» прилично. ‘ Ночью они «растяжки» снимают, а перед уходом с позиций снова ставят.

Снайперы, как правило, «работают» парами. Один из них обычно вооружен «эсведушкой» (СВД — снайперская винтовка Драгунова армейского образца), второй — винтовкой с глушителем. Первый делает провоцирующий выстрел по постам. Наши открывают огонь, и тогда второй начинает бить прицельно, не привлекая к себе особого внимания: глушитель в звенящей тишине ночи еще можно услышать на близком расстоянии, но сделать то же самое в бою практически невозможно.

«Сто третий» пост. В нем дежурили ночами спецназовцы биробиджанского отряда. Коробка из бетонных плит с бойницами, расположенная за внешней стеной «фильтра». Единственный блок, не прикрытый с тыла. Чтобы добраться до него, нужно ночью пробежать сорок метров по открытой местности на виду кладбища автобусов.

Десять часов вечера. В блоке, оклеенном изнутри «горбачевскими» сторублевками и картинками из «Мистера Икс» (еще днем разглядел), темно, как в погребе. Чтобы прикурить, нужно сесть на пол, от амбразуры подальше: чтобы вспышка от спички или огонь сигареты не осветил находящихся внутри, В противном случае можно получить пулю в амбразуру. Если даже сразу никого не зацепит, отрекошетит от противоположной стены. Получится упрощенный вариант «русской рулетки»: лежи на полу и жди, в кого пуля попадет.

Гулкий стук по трубе, которая тянется вдоль забора, ограждающего бывший автобусный парк, и выходит одним концом внутрь блока.

— Ага…шепчет командир отряда Андрей. «духи» через забор перепрыгнули…

Перед тем как махнуть на забор, снайпер прыгает на трубу, которая ночью дает отличный резонанс. Словом, сигнализация что надо. Андрей связывается с другим постом, который находится выше всех, — с «крышей»: «У нас «гости». |

Теперь ждем, когда наши по приборам ночного наблюдения засекут «гостей» и дадут им прикурить. Где-то вдалеке раздается выстрел из СВД,

— Не у нас – у соседей, омоновцев… — шепчет командир.

Вместо шквального огня слышим отчетливое мяуканье — в блок лезет отбившийся от матери котенок. А, может, его специально боевики подбросили, чтобы проверить, есть ли здесь люди? Пулеметчик Серега обещает настырному пришельцу отрезать хвост, если он заберется. Котенок, словно поняв, что ему здесь не рады, удирает.

Подходит время смены. От «крыши» никаких известий — то ли засекли снайперов, то ли нет… Бежать, даже пускай суперспринтерскую, в сорок метров, дистанцию от спасительных кустов до не менее спасительной кирпичной стены по пустому пространству, да еще под «осветительной ракетой» по имени Луна, зная, что в двухстах шагах сидят двое снайперов и ждут?.. А что делать? Бежим. Ощущения такого «бегуна»: посередине пути вдруг начинаешь чувствовать себя голым… Добежали.

В коридоре рядом со штабом встречаем сменившихся с «крыши»:

— Вы чего, не обнаружили их?

— Видели мы снайперов, как тебя! Доложили дежурному. А он: «Открывать огонь только в ответ на его выстрел! У нас перемирие…»

Матюкнувшись, расходимся по своим койкам. Только лег, раздался гулкий удар снайперской винтовки, второй… В ответ ударили автоматы. Вспомнил, что на смене песенник Колька- «Кальмар»…

…Когда я уезжал, все ребята из отрядов спецназа были живы и здоровы. Позже с «фильтра» выпустили двух боевиков в обмен на русского солдата Артема Санникова. Только обмен пленными давал гарантию отсутствия активных действий против «фильтра»,

Когда писались эти строки, спецназ должен был уже вернуться домой. Хочется, чтобы 6ез потерь.

Грозный — Москва Фото автора

—