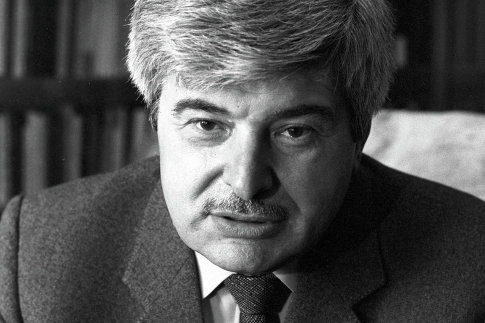

Эта статья председателя Российского движения демократических реформ Гавриила Харитоновича Попова была опубликована в газете «Россия» №29 (243) за 6-12 сентября 1995 года.

Конфликт в Чечне — не лучший Фон для предлагаемой статьи. Борцы за бюрократическую «целостность» России могут увидеть в ней нечто выгодное для себя. Но целостность России нельзя рассматривать только через призму ее границ.

Материалы на эту тему я начал собирать сразу после Беловежских соглашений. Тогда стало ясно, что из трех возможных вариантов неизбежной реформы СССР, о которых я писал в 1990 году в работе «Что делать?» избран самый наихудший — упразднить СССР с учетом границ союзных республик. Этот подход создавал проблему спорных регионов (Карабах, например) и не решал проблемы автономий.

Нетрудно было предположить, что вскоре прежде всего станет конфликтной зона автономий и России, и в Грузии, и в других республиках. Вот я и начал собирать материал по Северному Кавказу.

Конфликт в Чечне — не лучший фон для предлагаемой статьи. Борцы за бюрократическую «целостность» России могут увидеть в ней нечто выгодное для себя. Но целостность России нельзя рассматривать только через призму ее границ. Для вертухая из колымского лагеря или номенклатурщика с дачей в Барвихе логичен подход с мерками забора — желательно поплотнее и желательно повыше. А подлинная целостность России опирается не на забор, а на целостность духа юрода, уровень его культуры, умение русого народа жить вместе с другими народами и сплачивать их. Для такой целостности война типа чеченской — не поддержка, а угроза.

И вот ради интересов этой подлинной целостности России я и решил начать публиковать свои заметки. ‘

1. Киевская Русь

В 1792 году на Таманском полуострове — это самая западная часть Северного Кавказа — нашли камень. Надпись на нем была сделана на древнерусском языке и сообщала, что в 1068 году русскими была измерена ширина керченского пролива.

Такие замеры делают не ради одного случайного похода. Камень еще раз подтверждал предания веков о том, что в Х-ХII веках в этой части Северного Кавказа было древнерусское княжество — Тмутараканское. Со столицей — Тмутараканью (возле нынешней станицы Таманской, а тогда Тмутаракань была наследницей древнегреческого города Гермонассы и его хазарского воспреемника Таматарха).

Это русское княжество было так далеко, что в русском языке слово «тмутаракань» стало символом чего-то бесконечно запредельного. Но именно это княжество несколько веков было первой линией российских земель: и во времена печенегов, и во времена половцев. В «Слове о полку Игореве» Боян восторженно вспоминает князя Мстислава, который победил богатыря Реде по «перед полки косожские» (то есть черкесские). И далеко не случайно сын Андрея Боголюбского был одним из мужей царицы Грузии Тамары.

Итак, уже тысячу лет назад русские жили на: части Северного Кавказа и были участниками сложнейших процессов развития в этом регионе.

На Кавказе в те века оседали остатки народов` после каждого мощного наплыва азиатов в Европу из Великой Степи. Гунны, хазары, печенеги, половцы загонялись новым нашествием в отроги Кавказских гор. Создавалась невероятная смесь, в которой сохранялись остатки древнейших народов и вываривались» новые народы.

Участие русских в этом многовековом процессе — исторический факт. Русских на Северном Кавказе можно считать не более «пришлым» народом, чем многие другие народы этого региона, обосновавшиеся здесь в X-XIV веках

2, Московское Государство

Татаро-монгольское иго не выветрило в памяти русских их кавказские «заимки». Когда при Иване III рязанские казаки чем-то провинились, они бежали из Рязани вниз по Дону, затем перешли на Волгу, спустились до Каспия, затем до Терека и уже по нему двинулись на запад — туда, где когда-то и была Тмутаракань. Пройдя много километров, они осели на реке Судже и создали поселок. Эти казаки стали называться гребенскими-горскими (гребень-гора).

При Иване IV и число станиц, и количество казаков росло. Брак Ивана Грозного с черкесской княжной Марией Темрюковной опять-таки не случаен. Московская Русь стала союзником ряда горских народов в их борьбе с крымским ханом, господствовавшим здесь. `.

Сохранилось предание о том, как на совещании в низовьях Волги одна группа казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем ушла в Сибирь, другая — на Яик, а третья — на Терек. Здесь, на Тереке, в состав казаков вливались, принимая православие, и кабардинцы, и чеченцы, и кумыки (кстати, многие из них до принятия ислама были уже христианами).

Лев Николаевич Толстой заметил, что многие казаки знают горские языки и гордятся В официальных российских документах постоянно фигурируют казацкие станицы и казацкие полки. Казачество на Северном Кавказе — как, впрочем, и весь русский народ формировалось не на расовой основе. Критерий был ясен: православие.

Из-за постоянных угроз своим южным границам русские воеводы начали походы с огневым боем» на Северный Кавказ. Но неудачные войны Ивана IV в Прибалтике и трагические походы против собственных российских городов Новгорода и Пскова истощили силы молодой Московии. И все же еще при сыне Грозного Федоре Иоанновиче Северный Кавказ вошел в полный титул русского царя — «государь Кабарды, земель черкесских и горских».

В начале ХV века Россия вступила в период реформ. Наступил конец боярско- вотчинного способа ведения хозяйства, отменялся «Юрьев день» и т.д. и т.п. Мирно реформы провести не удалось — наступило смутное время, затем России пришлось много десятилетий восстанавливать утраты этого времени, ставшие платой за ее реформы.

В целом в период Московского государства российское присутствие на Северном Кавказе продолжало оставаться постоянным.

3. Российская империя

Петр I завершил почти вековую эпоху. реформ, превративших Московию в Российскую империю Он прорубил окна не только в Европу, но и на востоке, и на юге; как в Азии, так и на Кавказе. Легенда гласит, что в Дербенте Петр I буквально собственноручно пробивал окно в одной из комнат, чтобы любоваться Каспийским морем. С Петра I Северный Кавказ стал неотъемлемой составной частью войн России с Турцией и Персией. Иногда это был весьма второстепенный участок театра военных действий. Иногда — довольно важный.

Теперь уже не только казаки, но и регулярные части российской армии систематически участвовали в боях. Весь ХVIII век наполнен военными операциями российской армии. При этом существенно, что ни в одной из военных акций русские не действовали в одиночку. Всегда с ними вместе выступала какая-то одна группа народов Северного Кавказа, а союзниками турок и персов оказывались другие кавказские народы. Расклады постоянно менялись, И в этом калейдоскопе один и тот же народ действовал то в союзе с русскими, то вместе с их противниками. Важная черта этого периода — вхождение Грузии в состав России и включение «закавказской» проблематики во все северокавказские российские акции.

В начале ХIХ века ситуация коренным образом изменилась. Сначала генерал Ермолов, а затем генерал Паскевич убедили царское правительство в том, что необходимо покорить Северный Кавказ как целое

4. Курс на завоевание Кавказа

Как я уже отмечал, весь ХVIII век регулярные части российской армии систематически участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе. Но это было — и это тоже отмечалось — в ходе войн с Турцией и Персией.

Но в начале ХIХ века произошел коренной перелом в российской политике. Суть его состояла в том, что был взят курс на полное завоевание Северного Кавказа.

Как известно, Петр I начинал с походов на Азов. Он продолжил многолетнюю политику своего отца, направленную на включение в состав России Украины и систематическое движение на юг. А эта политика в свою очередь была логическим продолжением походов Ивана Грозного. на Казань и Астрахань для окончательного разгрома господствовавшей над Русью Золотой Орды.

Петр I повернул руль политики в сторону Запада, в сторону Европы. Западнический курс реализовывался весь XVIII век, и его триумфом стал разгром Наполеона и вступление русских частей в Париж. Окончательно закрепив за собой часть Польши и Финляндию, Россия, казалось бы, получила плацдарм для дальнейшего движения в Европу. Там ее интересовали славянские земли: от Черногории до Чехии. После многолетнего курса на раздел Польши был логичен курс на раздел Австро-Венгрии, присоединение к России ее славянских частей. Конечно, нужны были союзники для курса на раздел Австро-Венгрии.

Но вместо, казалось бы, естественного движения в сторону славян, среди которых было немало и чисто православных, и полуправославных (униаты Западной Украины),,Российская империя вновь — как и в допетровскую эпоху – забывает о Европе и устремляется на Кавказ.

Чем был вызван этот поворот? Конечно, сыграли роль постоянные усилия западных государств, которые толкали Россию на войны в Азии. Имело значение и то, что на западных границах России теперь стояли государства, которые были монархиями, а монархи были родственниками царской фамилии. Эти монархи сдерживали революционную заразу, и войны России с ними могли привести к замене монархов республиканскими правительствами.

Естественным было стремление провести южную границу России по труднопроходимым хребтам Кавказа. Россия понимала, что мусульманский Северный Кавказ мог стать мостом между Турцией и бывшими татарскими ханствами Поволжья. Перспектива вонзенного в самый центр России ножа не могла не пугать. Интересы России требовали устранения этой перспективы.

Другим фактором были крепнущие связи с Грузией. Грузинское лобби (достаточно вспомнить героя Бородино князя Багратиона) дополнило усилия армянского и особенно греческого лобби. Греки, непрерывно восстававшие против турецкого ига, очень рассчитывали на то, что Россия поддержит единоверцев. При этом министром иностранных дел России ряд лет был грек Каподистрия — затем первый президент восставшей и провозгласившей независимость Греции.

Турция была самым реакционным государством Европы, и действия России против нее вызывали симпатии демократически настроенных народов Европы, лучшие представители которых — как Байрон — отправлялись на войну за освобождение родины европейской демократии. И в России все лучшие люди — вспомним Пушкина — воодушевленно приветствовали войны России за чью-то свободу. Если же не удалось освободить свой народ, то хотя бы повоевать за свободу других.

Нельзя не видеть и влияния российской церкви, которая веками смотрела в сторону Византии и не видела для себя перспектив в присоединении к России пусть славянских по крови и языку, но католических по вере земель.

Героическая борьба католиков-поляков за свою свободу не могла не отрезвлять российское руководство, и аргументы церкви имели под собой основания.

Еще сильнее политический фактор. Присоединив Прибалтику, Россия для закрепления в этом регионе вынуждена была начать отмену крепостного права, чтобы опереться на освобожденных крестьян (среди которых было немало православных). Но было ясно, что реформы в одной части государства не могут не стимулировать — уже своими эффективными результатами — реформы в других частях России. Было очевидно; что движение на Запад вступило в стадию, когда оно означало усиление необходимости провести реформы в России. Сходная ситуация сложилась во второй половине ХХ века, когда западные части социалистического лагеря — Венгрия, Югославия, Польша — не могли обойтись без реформ, а эти реформы не могли не влиять на СССР. В ХХ веке «выход на Запад» стал фактором преобразований СССР. А в ХХ веке все реакционные силы России, выступавшие против реформ, предвидя результаты западного курса, толкали страну к повороту с Запада на Юг и Восток.

В составе российского дворянства всегда были влиятельны татарские компоненты. Иван Грозный был родственником по крови не только Дмитрия Донского, но и противостоящего ему на Куликовом поле Мамая. А Борис Годунов — судя по всему — просто был крещеный татарин. В XVIII веке обрусение татарского дворянства усилилось, одновременно усилилась и его интеграция в правящий класс. В курсе на юг протатарские круги правящего класса видели возможность усилить свою роль в России — хотя бы за счет увеличения в России числа мусульман.

Но, пожалуй, завершающим фактором стало восстание декабристов. С одной стороны, его подавление означало окончательный разрыв с ориентацией на Запад. Теперь критерии и ценности начали искать в России: православие, самодержавие, народность. Раз на Западе уже нечего брать, кроме идеи республики, надо менять весь курс. И завоевания «незападные», кавказские стали естественным следствием нового курса.

Николай | увидел в Кавказской войне прекрасное место для ссылки всех неугодных. Посылать «во глубину сибирских руд» было и непрестижно, и опасно. А вот послать сражаться за интересы России с перспективой погибнуть — прекрасное средство борьбы с инакомыслием. На многие годы кавказская мясорубка стала местом фактической ссылки. Здесь прямо и косвенно сложили голову многие лучшие люди России, достаточно вспомнить Грибоедова и Лермонтова.

Имел значение и такой фактор — кажущаяся легкость кавказской добычи. Россия привыкла к тому, что племена Северного Кавказа. непрерывно враждуют друг с другом. И установление над ним общего протектората русского императора казалось делом простым. Более того, можно было ожидать, что уставшие от междуусобиц кавказцы будут благодарны России за установленный порядок. Кстати, спустя почти два века сходная идея была воспроизведена в Чечне. Утверждалось, что приход федеральных войск будет воспринят в Чечне как миротворческая миссия, устраняющая резню между дудаевцами и оппозицией.

Уже тогда был использован и другой лозунг, известный нам сегодня по Чечне: коренное население стонет под грабительским произволом своих ханов и ждет не дождется, когда русские освободят его от этих кровопивцев. Вот что писал генерал Ермолов Александру I: «Жители ханств, стенающие под тяжестью сей власти, уразумеют счастье быть подданными Великого Государя…»

Тогда был высказан Ермоловым и такой аргумент: «Горные народы примером независимости своей в самих подданных Вашего императорского Величества порождают дух мятежный и любовь независимости…» Какой опять-таки знакомый по нынешним временам довод!

В общем, целый комплекс факторов привел к курсу на завоевание Кавказа. Александр Исаевич Солженицын считает это решение исторической ошибкой России. Надо было укреплять кавказскую линию в р ‘предгорьях Кавказа, а не идти дальше. `

Сейчас трудно оценить, кто прав: Николай I или Александр Исаевич. В свете последующего исторического опыта я склонен считать более правым Солженицына. Курс на юг, на завоевание Кавказа был исторической ошибкой. Кавказ стал на два века камнем на шее России. Именно он поставил России и Сталина, и Берию, и весь азиатский блеск тоталитарного социализма.

Думаю, что побережье Каспия между Волгой и Тереком надо было заселить, как это сделала Екатерина с югом России (чтобы исключить выход Северного Кавказа в Поволжье).

Причина ошибки — и главная — в следующем. Альтернативой завоеванию Кавказа и невозможности идти на Запад могли быть только реформы. Государство не может стоять на месте. Оно должно крепнуть. Если не приращением территорий, то приращением своей мощи в прежних границах. Ведь приращение в рамках границ невозможно без реформ.

`Именно неготовность правителей тогдашней России с помощью реформ «переваривать» уже имеющиеся пространства и стала главной причиной похода на Кавказ. Новые территории Россия получила, а прочность ее как государства ослабла. Расплата наступила немедленно: поражение в Крымской войне спустя несколько лет после окончания Кавказской войны. Не случайно, извещая о позорном мире после падения Севастополя, Александр II отметил, что компенсацией за военное поражение является возможность начать реформы. Именно Кавказская война в начале ХIХ века отвратила Россию от реформ. Но уход от реформ закончился поражением в схватке с более экономически развитыми противниками в середине ХIХ века. В конце концов России пришлось в 1861 году заменить курс на приобретение территорий курсом на реформы.

5. Первый этап Кавказской войны

Итак, в начале ХIХ века Российская империя заменила курс Петра I на окно в Европу курсом на завоевание Кавказа. И это было сделано на фоне активного объединения германских и итальянских земель Европы в единые государства. Немцам и итальянцам ХIХ век принес преодоление раздробленности. А вот Россия вместо усилий в направлении болгар, сербов, черногорцев, других западных славян начала войну с чуждыми по языку и религии племенами Северного Кавказа.

Кавказская война включает две части: первую (до 1833 года) и вторую — до 1855 года. В свою очередь первую часть условно можно подразделить на этапы Ермолова и Паскевича — по имени генералов, занимавших пост главнокомандующего.

Ермоловский этап

Алексей Петрович Ермолов — генерал, один из героев 1812 года Граф Аракчеев, которого с легкой руки Пушкина мы никак не привыкли воспринимать как государственного деятеля тем не менее был именно деятелем. Он обладал тем, что так важно для ближайшего к императору подчиненного — умением оценивать людей. Именно Аракчеев предложил Александру I кандидатуры Ермолова и Воронцова на должность военного министра. Царь, зная властный характер Ермолова, справедливо счел его не очень пригодным для Петербурга, но вполне подходящим для поста главнокомандующего на Кавказе — там, где шла главная война России. Отметим понимание того, что быть министром и вести войну — вещи разные.

Царь учитывал и то, что Ермолов — не новичок на Кавказе. Еще при Екатерине II Ермолов участвовал и во взятии Дербента, и в Персидском походе. Край. он знал не по, картам. Генеральная идея Ермолова — завоевать Северный Кавказ. Край этот из «потребляющего» должен стать для России «доходным». А «потребляющим» он был из-за тех средств, которые Россия тратила на подкуп местных ханов. «Снисходительность в глазах азиатов, — говорил он, — признак слабости». Жесткий курс на превращение в подданных не мог не означать войну.

Вторая идея Ермолова — длительная и постоянная война, «Кавказ — это огромная крепость… Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду.

И в 1818 году Ермолов ставит первую крепость — Грозную, оттеснив чеченцев за реку Сунжа. Затем он начал прорубать в лесах от аула к аулу просеки — чтобы сделать для армии доступными «тылы» горцев.

В политическом отношении Ермолов принял решение отстранить прежних ханов от власти в надежде, что горцы предпочтут власть русского царя и вводимую им законность тому «произволу», который творился на Северном Кавказе и в отношениях между народами, и в отношениях местных элит с простым народом.

Постепенная стратегия Ермолова не удовлетворяла Петербург, где ожидали большего и быстрее. А когда Персия начала новую войну с Россией — было принято решение заменить Ермолова. Впрочем, не исключено, что главным был другой повод: Ермолов —промедлил с присягой новому императору — _Николаю I, и это могло выглядеть как некая cолидарность с декабристами.

И все же именно при Ермолове война на Кавказе пользовалась своего рода популярностью.

Сам Ермолов внушал уважение — он предпочел трудности похода салонам столицы. Его борьба с местными тиранами тоже воспринималась как нужное дело.

Ермолов заботился о солдатах, старался избежать ненужной резни. Это ценили и горцы. Неслучайно Шамиль велел пощадить аул, где жили родственники жен Ермолова (генерал кое-что из кавказских обычаев перенял: в частности, завел несколько неофициальных по русским законам, но приемлемым по законам Шариата жен, трех сыновей от которых царь впоследствии «признал»).

Паскевич

Затяжка войны на Кавказе — непонятная после побед над Наполеоном — вызвала поток «прожектов». Вплоть до предложений организовать для детей горцев музыкальные школы — чтобы «смягчить нравы». Но царь выход видел в новом главнокомандующем. Им стал Паскевич.

Паскевич считал возможным закончить войну за одно лето. Штурм должен ‘быть впечатляющим.

При Ермолове один из его подчиненных Вельяминов — предлагал истратить 14 млн. рублей ассигнациями и за 6 лет покорить Кавказ. Эта сумма показалась царю чрезмерной. Идея разового штурма представлялась и дешевой, и быстрой.

Этот штурм должен отрезать горные части от снабжения из предгорий.

Кавказа Паскевич не знал. Но и он вскоре почувствовал, что идея «изгнать ханов» возбуждает «ненависть».

Генеральный разгром оказался эффектен только внешне. Глубоких результатов он не дал. И Паскевич вскоре понял: горцы, не имея богатых селений и прочных жилищ, которые стоили бы того, чтобы их защищать, — просто уходили в горы. «В такой войне, — отмечал Паскевич, — гоняясь за быстро скрывающимся неприятелем… войска утомятся… и возвратятся без успеха». Но прозрение пришло к Паскевичу поздно. Паскевича отправили в Польшу, и изменить подход к войне он не успел. Начинался газават.

Газават

Был упущен момент, когда против России сплотились и. разные горские народы, и разные слои внутри каждого из народов.

Внешняя сторона газавата достаточно изучена. Три ведущие фигуры стоят у истоков «священной войны с иноверцами» — шейх Измаил, мулла Магомет и Шамиль. Первого можно считать автором кровавых идей, второго — их пламенным проповедником, третьего — практическим лидером.

Гораздо важнее выяснить, что же привело рядовых горцев, мало разбирающихся в богословских теориях ислама, к активному участию в священной войне.

Идея свержения тиранов-ханов, идея спасения горских народов от кровавых междуусобиц, идея улучшения быта простого народа в рамках российской империи — все эти идеи не оправдали себя.

Россия допустила ту же ошибку, что и незадолго до этого Наполеон. Последний предполагал, что крепостные крестьяне будут приветствовать его армию. А эти крепостные предпочли вместе со своими баринами идти в партизанские отряды. Россия начала века не дозрела до того, чтобы классовые противоречия были так остры, чтобы заслонить национальные. То же произошло на Кавказе. Горская элита просто держала в своих руках свои народы, и сами эти народы, живя в условиях родового строя, видели в элите не только начальство, но и родственников: по языку, по религии и даже по крови.

Понятия «угнетатели», «справедливость», «правовые нормы» горцы воспринимали совсем иначе, чем русские. Приход русских лишал горцев одного из главных источников существования: грабежа и дани со всех, кто пересекает горные хребты Кавказа. Лишал возможности совершать набеги. В общем, старая система жизни упразднялась, а новых источников существования Россия не предложила ни элите, ни простым горцам.

— На Кавказе Россия совершила ту же ошибку, что и перед этим в Польше, — начала войну с правящим классом.

Хотя перед этим при присоединении Прибалтики, а еще раньше — татарских княжеств и Сибири — именно местные элиты включались в российский правящий класс. Кстати, и потом, при присоединении Средней Азии, Маньчжурии и Кореи, эта линия преобладала. В Сеуле до сих пор вспоминают, как поддерживала Россия местного короля.

Интересно, что и золотоордынские ханы ограничивались сбором дани и не вмешивались в устройство внутренней жизни российских княжеств, а церковь попросту поддерживали. Не в этом ли одна из причин десятилетий господства Золотой Орды? И только принятие Ордой мусульманства стало для дальновидных религиозных лидеров России (прежде всего преподобного Сергия Радонежского) сигналом величайшей опасности, и церковь начала готовить Русь к столкновению с Золотой Ордой.

Коренной основой того, что идеи газавата и вообще мусульманские нормы вдруг овладели не очень-то религиозными от природы горцами, явилась попытка навязать этим народам критерии, правила, законы общества, которое им было чуждо.

Другая причина в том, что идеи мусульманства позволяли преодолеть вражду горских племен друг с другом и объединиться.

И, наконец, не случайно, что именно религиозные деятели возглавили войну. Именно идеологи больше всего и прежде всего терпятот смены господствующего класса. Крестьяне, ремесленники; даже воины работу себе найдут и при новой власти. А вот идеолог уже никому не нужен. Поэтому из этого слоя и выдвигаются наиболее пламенные борцы за старое общество — начиная с пророков и первосвященников библейской истории.

Газават, таким образом, стал оформлением устремлений большинства горских народов, которые не были готовы принять предложенные им условия жизни в России. Это повторилось потом с Чечней и в советское время. А вот бухарский эмират спокойно вошел в Российскую империю: наученная горьким опытом Кавказа Россия ничего, касающегося внутренней жизни эмирата, уже не диктовала, ограничиваясь верностью империи со стороны эмира.

Но все это будет потом, через 50 лет. А в начале ХХ века Россия шла на Кавказ с идеей учредить там нечто, отвечающее ее представлениям о правильной жизни.

Примечательно, что передовые люди России быстро поняли неприемлемость такого рода «мессианства». В «Герое нашего времени» М.Лермонтова один из русских

офицеров — Максим Максимыч — произносит знаменательную фразу: «По-ихнему он был совершенно прав». Разницу «по-нашему» и «по-ихнему» Максим Максимыч явно признавал в отличие от петербургских лидеров. А другой герой, тоже офицер, в той же книге, столкнувшись в Тамани с местными контрабандистами, тоже произносит поразительные слова: «И какое мне дело до них»… Это — уроки той войны. Но Петербург эти уроки не хотел принять. И итогом его «мессианства» на Кавказе стал газават и десятилетия второго периода Кавказской войны,

Война эта отвлекла Россию от реформ, заставила ее блокироваться с реакцией Европы, ослабила страну и стала одной из причин поражения России в следующей, Крымской войне

‘