26-27 декабря 2025 года состоялись уже 33 по счету Лотмановские чтения, организованные Институтом высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского (РГГУ).

Ниже представлены фрагменты «Воспоминаний» Л.М. Лотман, старшей сестры Юрия Михайловича, которая хорошо знала своего брата и как человека, и как ученого: Лидия Михайловна была известным литературоведом, доктором филологических наук, большую часть своей жизни проработала в Институте русской литературы (Пушкинском доме) Российском академии наук, где в течение многих лет являлась одним из ведущих сотрудников. В восприятии Лидии Михайловны также хорошо передана атмосфера времени, в котором жил и творил ее знаменитый брат. Для тех, кто захочет продолжить это знакомство, в конце статьи дается список основных трудов ученого. Кроме того, рекомендую посмотреть замечательные телевизионные лекции Ю.М. Лотмана, записанные эстонской студией телерадиовещания в период с 1986 по 1991 гг. (всего 35 лекций). Сам автор назвал их «Беседами о русской культуре».

Лотман Л.М. Воспоминания. СПб.: Нестор-История, 2007.280 с.

.png)

Л.М. Лотман

«О Юре можно сказать словами Гёте: «VomVaterhab’ ichdieStatur, desLebensernstesFuhrenvomMutterchendieFrohnatur, UndLustzufabulieren» (в переводе с немецкого: «От отца у меня есть сила, от матери – жизнерадостность, жизнелюбие и желание творить сказки»).

Наш отец действительно был человек хорошего тона, изящный и уязвимый. Он нередко бывал грустен и искал у мамы моральной поддержки, хотя при этом был большим юмористом и любил веселье. Но веселым он чаще всего бывал в обществе детей. Он как бы уходил в это общество от грубых проявлений жизни, глубоко его ранивших. Мама же воспринимала жизнь с ее жесткостью смело и управляла семьей, как маленьким кораблем в бурном море. У нее был одесский темперамент. Впоследствии Юра, переживший много опасностей, тревог, непосильных нагрузок и несправедливости, говорил мне: «Ты видела меня когда-нибудь грустным?». Уже во время тяжелых, беспрерывно преследовавших его болезней на вопрос о том, как он себя чувствует, он неизменно отвечал: «Очень хорошо». За день до того, как он потерял сознание перед смертью, он вдруг почувствовал себя очень хорошо, как будто заново родился. Так было перед смертью и с нашим отцом. Юра сейчас же попросил дежурившую около него Любу Киселеву, его ученицу, позвонить нам из Тарту в Ленинград и сказать нам, что он хорошо себя чувствует, чтобы мы пережили еще раз счастье надежды. Это было еще не последнее проявление его поразительной способности понимать душу другого человека, сопереживать. В последние часы своей жизни он сказал своему врачу Светлане Николаевне Денкс: «Я сегодня ночью, наверно, умру. Не огорчайтесь. Это бывает с больными. Не могут же все выздоравливать!». <…>. Необыкновенная чуткость и способность понимать другого человека, которая дала ему впоследствии дар понимать писателей, культуру и психологию целых исторических эпох, проявлялась с самого раннего детства и не покидала его в самых жестоких обстоятельствах, которые, казалось бы, должны были заставить его думать о себе, а не о других. Совсем еще маленьким, получая в виде привилегии, как младший в семье, мандаринку, он делил ее на дольки, с беспокойством подсчитывая, всем ли достанется.

<…>

Однажды Юра, когда ему было лет шесть, выскочил из-за куста сирени и напугал меня (мне было около 11 лет). Я очень сильно испугалась и дала ему такую пощечину, что он сел на дорожку, но тут же вскочил и закричал: «Не бойся, не бойся. Мне не больно. Не беспокойся». Он в одну минуту осознал, что я тут же остро раскаялась, и думал не о своей обиде или боли, а о том, что чувствую я.

<…>

Лет в 11 Юра увлекся античной историей. Однажды, лет в 12, он повесил на стене Дома Книги объявление: «Даю уроки истории и греческой мифологии». Его тут же схватил милиционер, обвинил в хулиганстве и хотел тащить в милицию, но просвещенная толпа прохожих и покупателей Дома Книги «отбила» его, и, пока милиционер объяснялся с активистами этой толпы, пытавшимися втолковать ему, что такое греческая мифология, Юра убежал. Еще раз милиционер пытался задержать его в Эрмитаже на том основании, что он полчаса простоял около картины Тициана «Кающаяся Магдалина в гроте». Его повели в дежурную комнату охраны, где он на ехидные подозрения дежурных ответил маленькой, наивной, но полной энтузиазма лекцией об итальянском Возрождении.

<…>

Наряду с увлечением историей у Юры очень рано стал формироваться интерес к естествознанию, биологии, особенно энтомологии. Он читал популярные книги, а впоследствии и научные исследования по этим предметам. Особый интерес у него вызывала систематизация разных видов животных. Можно предположить, что здесь уже сказывалась его тенденция к приведению в единую систему большого количества разнообразных фактов и явлений. Вместе с тем, его интерес к зоологии носил характер своего рода заступничества. Он, как сказал Мандельштам о Ламарке, был «за честь природы фехтовальщик». Десяти или одиннадцати лет в пионерском лагере он горячо доказывал ребятам, что в природе все гармонично и ничего отвратительного и низкого нет. В доказательство он брал лягушку в рот. Сестра Ляля, которая была пионервожатой у малышей в том же лагере, с ужасом наблюдала, как мальчишки несут куда-то змею на палочке. На вопрос: «Куда вы ее тащите?», неизменно следовал ответ: «К Лотману!». Змею несли к нему на экспертизу: он мог ответить, что это за змея, и опасна ли она для человека. Особенную симпатию Юра испытывал к насекомым, малым мира сего. Уже в пожилом возрасте он говорил мне о насекомых как об огромном ни с чем не сравнимом мире разнообразия и красоты. <…>. Хотя Юра не стал биологом, он всю жизнь испытывал интерес к биологической науке, любил животных, особенно свою собаку, за жизнью и повадками которой он внимательно наблюдал.

<…>

Последний вечер перед отправкой Юры в армию мы провели тихо. Обритый, Юра был такой маленький, худенький, похожий на ученика ремесленного училища, а не на вояку. Глядя на него, я невольно вспомнила, как учила его писать, водя его маленькую ручку своей рукой. Родители, грустные, пошли раньше спать, а мы, дети, долго сидели, пили чай. Юра прочел нам в утешение стихотворение Баратынского: «Не ропщите: все проходит, / И ко счастью иногда / Неожиданно приводит / Нас суровая беда…». Мне хотелось внять этому утешению, но опасения, страх перед будущим не отступали.

<…>

На тяжесть бытовых условий в армии Юра не жаловался, в письмах он подчеркивал, что, если они и возникают, то он переносит их с легкостью. Только потом он рассказал некоторые эпизоды, да и то обычно с юмором. Он говорил, что, если приходилось ночевать в избе, в частности на Украине, он предпочитал ложиться не на кровать (все равно придет начальство и сгонит), а под кровать. Однажды, лежа под кроватью, он почувствовал запах еды, показавшийся ему очень соблазнительным. Он нашел глиняный горшок с какой-то похлебкой, которую съел с большим удовольствием. Но утром его стала мучить совесть, он пошел к хозяйке и повинился перед ней. Она не рассердилась, а пожалела голодного солдата и запричитала: «Ой, сынок, это ж я очистки для кур приготовила!».

<…>

В эти тяжелые недели отступления у Юры сделался страшный фурункулез – одновременно на нем было по восемнадцать-двадцать фурункулов, поднялась температура. <…> Юрины товарищи уговорили его все же обратиться к врачу… Он прошел десять километров пешком, чтобы попасть в медсанбат. В медсанбате было много тяжело раненых, искалеченных бойцов, которые ждали операции. Врачей не хватало. Юре стало стыдно, что он пришел с такими «пустяками», и он, никому ничего не говоря, повернулся и пошел обратно.

<…>

Конец войны Юра встретил в Германии. Он стремился поскорее вернуться домой и продолжить учебу в университете. В письмах он жалуется на Heimweh (тоску по родине) и просит прислать «книг, книг и еще раз книг», причем не беллетристику, а специальную литературу. Из Германии он присылал домой только то, что официально выдавалось их части через военторг. Один раз это был сахар, другой раз – шерстяная ткань. И это несмотря на то, что в разрушенной Германии были широкие возможности приобрести много хороших вещей. Юра, естественно, был далек от какого бы то ни было «накопительства». Он и его друзья презирали мародеров. Во время войны было даже поверье: кто возьмет чужое, тот погибнет. В одном из первых писем всей нашей семье (22.6.42) Юра пишет: «Не огорчайтесь, если вещи (какие угодно) пропадут. Не придавайте этому никакого значения».

<…>

Демобилизация Юры состоялась через полтора года после окончания войны; военное командование считало, что бойцы, призванные в 1940 г., недослужили одного года действительной службы, хотя из призыва юношей 1922 г. рождения на 100 человек уцелело 5, и хотя служили они уже 5 лет. Юра вернулся в конце 1946, перед Новым годом. Сразу же восстановился на второй курс филфака и через две недели сдал экзаменационную сессию на «отлично». Нам он предварительно заявил: «Если мне не дадут стипендию, я уйду из университета». Мы уже понимали, что у него сформировался очень решительный характер, и испугались. Во-первых, мы и сами очень хотели, чтобы он закончил свое образование, а во-вторых, мы торжественно обещали отцу перед его смертью, что обеспечим Юре эту возможность. К счастью, эта проблема очень скоро разрешилась: Юра получил стипендию, а вскоре и повышенную. Параллельно он все время подрабатывал, главным образом, своим «художеством»: писал плакаты, объявления и портреты вождей.

<…>

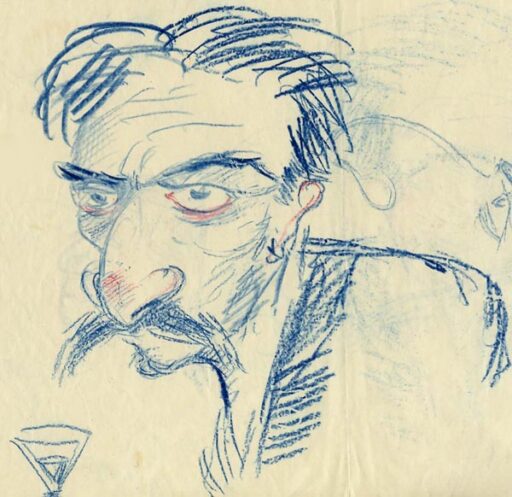

Свое возвращение из армии Юра изобразил в карикатуре: он нарисовал себя в военной форме, коленопреклоненным и, конечно, с преувеличенно большим носом. Карикатуру он сопроводил цитатой из Пушкина: «Так отрок Библии, безумный расточитель, / До капли истощив раскаянья фиал, / Увидел наконец родимую обитель, / Главой поник и зарыдал». Для Юрия «родимою обителью»был не только дом, но и университет. Свои занятия он построил как научное творчество. От учебных предметов он переходил к углубленному изучению какого-либо объекта, а затем к обследованию широкого круга явлений, с этим объектом связанных. Такая научная методика побудила его от изучения творчества Карамзина и Радищева обратиться к исследованию масонских документов и истории масонства как идеологического фона, на котором развивалась самобытная деятельность ряда писателей конца XVIII в. Уже через год после возвращения из армии он сделал значительное научное открытие. Среди масонских бумаг он нашел документ, который искали сначала агенты III Отделения, затем, более ста лет, ученые, – устав первого декабристского общества «Краткие наставления русским рыцарям». Документ был написан по-французски, название его зашифровано. Юрий его перевел, расшифровал, откомментировал и опубликовал в 1949 г. в «Вестнике Ленинградского университета» (№ 7). Ознакомившись с этой публикацией молодого студента, ценивший архивные разыскания В. Г. Базанов, исследователь движения декабристов, сказал: «Этот мальчик уже обеспечил себе почетное место в науке». Еще на студенческой скамье Юра пишет большую, основанную на новых материалах статью «Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII в.: А. Н. Радищев и А. М. Кутузов. По этой статье виден научный почерк молодого ученого: стремление восстановить всю полноту духовной жизни определенной эпохи, проникнуть в тонкие механизмы идейных борений, на почве которых формируются и становятся фактором развития умственных движений концепции и идеологические системы. Сочетание этих общих, широких планов исторического исследования с интересом к личности, индивидуальности каждого из участников литературного процесса, постоянное сознание того, что и литература, и идеология — «земля людей» – проявляется уже в этой работе, но особенно явственно в последующих работах Юрия Михайловича.

<…>

Нужно ли напоминать, что общественная и политическая обстановка тех лет, когда Ю. М. Лотман начинал свою научную деятельность, не была благоприятна для развития науки? Когда на позднем этапе своей научной карьеры, признанный против воли своими упрямыми недоброжелателями и искренне любимый своими учениками, сотрудниками и многочисленными читателями и слушателями, Ю. М. Лотман ободрял своих младших современников, убеждая их, что угнетающие нас трудности необходимы нам же, он, конечно, исходил из собственного опыта преодоления трагизма и, главное, «неразумности» действительности. Он говорил: «Не было бы нашего ужасного мира, но это единственный мир, в котором мы можем жить. И он, как ни парадоксально, своей ужасной стороной содержит механизм нашего счастья. Мы нуждаемся в непонимании так же, как в понимании. Мы нуждаемся в другом так же, как в своем. Мы нуждаемся в том, без чего мы не можем, так же, как и в том, без чего можем и что может без нас. Мы нуждаемся в постоянном напряжении, в переходе понятного в непонятное, гениального в ничтожное… История вообще не занятие для тех, у кого слабые нервы. Для серьезного историка это исключительно грустная профессия, по крайней мере – напряженная и мучительная. И вместе с тем – в этом залог нашей надежды. Понимаете, где нет опасности, нет и надежды. Где нет трагедии – там нет счастья». Это – горький оптимизм победителя, знающего, что «более всего опасна победа», заявившего о себе на склоне лет: «Как человек я по природе своей оптимист, но как относительно информированный историк я слишком часто сталкиваюсь с необходимостью ограничивать эту свою склонность».

<…>

Приехавший после демобилизации из Потсдама Юрий был совсем не «информирован» не только как философ и историк, но, главным образом, как человек, которому предстояло жить в послевоенном обществе. Я вынуждена была ввести его в курс дела. Когда я упомянула, что антисемитская кампания набирает силу, он очень удивился: в армии во время войны и после нее он с этим не сталкивался. Юра принял новую реальность как обстановку, в которой должен действовать.

<…>

Многие эпизоды не могли не производить угнетающего впечатления. Так, в «Ленинградской правде» была напечатана статья о Проппе, где об этом замечательном ученом говорилось в издевательских тонах, слово «профессор» писалось в кавычках; аспиранту университета Ю. Д. Левину, тяжело раненному на войне, «ревизовавший» университет чиновник задавал вопросы: не самострел ли его осколочные ранения; с трибуны Пушкинского Дома старый бюрократ от науки учил патриотизму не только меня, но и моего соавтора по статье, погибшего на войне А. М. Кукулевича, интерпретируя как политическое преступление то, что мы, в числе прочих источников баллады Пушкина, назвали сказку Гриммов. Целый поток обличительных статей был низвергнут на Б. М. Эйхенбаума. <…> Многих лучших ученых уволили из университета и Пушкинского Дома, в том числе Б. М. Эйхенбаума, Г. А. Гуковского, М. К. Азадовского, И. И. Векслера и др. В Пушкинском Доме был упразднен отдел «Взаимоотношений русской и западных литератур», и таким образом многие ученые оказались вне штата института. Таков был фон, на котором Юра вел свои научные изыскания, рылся в архивных документах, делал свои первые открытия и сдавал экзамены.

<…>

В годы студенчества он был просто весел. Не имея пальто или плаща, продолжая ходить в шинели, он покупал книги, собирал профессиональную библиотеку. Фронтовой товарищ Юрия Леша Егоров, квалифицированный рабочий, вернувшийся после демобилизации на производство, говорил, подтрунивая над нашим братом, а заодно и над собою: «Мы люди простые, работаем руками и ходим в велюровых шляпах, а интеллигенция работает головой и бегает в шинельке, подбитой ветерком». Юре перешили папин черный касторовый пиджак, и он гордо его носил с орденом Красной Звезды, считая, что это красивое сочетание. Тогда еще носили ордена, но Юра, конечно, не носил ни своего ордена Отечественной войны, ни многочисленных боевых медалей. Дома он ходил в старом, стертом и выцветшем пиджачке. <…> В обычные дни Юрий довольно долго ходил в университет в солдатской одежде. Одному из университетских чиновников это впоследствии, при окончании Юрой университета, дало повод объяснить причину отказа Юре в аспирантуре, несмотря на ходатайство Мордовченко и других профессоров, странным соображением: «Лотман – грубый солдафон». Любому, кто имел хоть какое-то дело с Юрием, это заявление покажется смешным и чудовищным. В любой среде он обращал на себя внимание своей изысканной вежливостью. Впрочем, правдоподобия от таких заявлений в то время не требовалось. Я не исключаю, что Юра, с его решительностью, смелостью и прямотой, мог когда-либо сказать этому чиновнику что-нибудь такое, чего люди маленькие и зависимые не позволяли себе говорить.

<…>

Окончив университет с отличием в «знаменитом»1950 г. и вскоре убедившись, что в любой школе, в любом учреждении, куда он приходил наниматься, после обсуждения пятого пункта анкеты вакансия исчезала, Юра написал письма в двадцать учреждений, находившихся в других городах. Ответов или не было, или они были неутешительны. Юра на всю жизнь запомнил, как надменно и бессердечно ответила ему служившая на руководящей работе в одном из знаменитых литературных музеев К., женщина талантливая и известная независимостью характера. Вдруг, как в волшебной сказке, случайно (недаром впоследствии Юра интересовался значением «случайности» в истории) ему сообщили, что в Учительском институте города Тарту есть вакансия преподавателя русской литературы. Соученица, сказавшая ему об этом, дала и телефон директора. Юра сразу позвонил ему, сообщил все свои данные, а ответ на пятый пункт продиктовал по буквам. Неожиданно для себя он услышал: «Приезжайте!».

<…>

В Тарту он поехал, «схватив кушак и шапку», выражаясь словами Крылова. Там он первое время жил в сан. изоляторе студенческого общежития, ходил под дождем без плаща, боясь только, как бы не испортить костюм. Писал оттуда сестрам в письмах, чтобы ему купили плащ, по возможности приличный, так как «здесь все хорошо одеваются», затем отменил свою просьбу, так как дожди прекратились. Лекции у него сразу пошли успешно, настроение было хорошее. Всего несколько месяцев понадобилось Юре, чтобы сдать кандидатские экзамены и оформить кандидатскую диссертацию «А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина», которую он защитил в Ленинградском университете. Аспирантура, от которой его так решительно отстранили, ему оказалась не нужна…

<…>

Работая в Тартуском Учительском институте, а после – в Тартуском университете, он умудрился по материалам ленинградских, московских и тартуских архивов написать фундаментальную докторскую диссертацию. В диссертации «Пути развития русской преддекабристской литературы» проявилась характерная для Лотмана как ученого черта: относясь с высочайшей требовательностью к научной точности и с глубоким уважением к историческим фактам, он одновременно ощущал свою эмоциональную приобщенность к тому, о чем писал. Он черпал материал для обобщений не только из исторических документов и научной литературы, но и из собственного душевного опыта. Так, когда он писал о стоическом отношении Радищева или Пушкина к смерти, то, как мне стало известно через его друзей (нам, сестрам, он ничего подобного не рассказывал), он помнил свою готовность покончить с собой, если бы опасность плена стала неотвратимой. Его докторская диссертация была опытом «воскрешения» целого поколения русских талантливых юношей, убитых, как он выражался, «на Бородинском поле и на других полях Отечественной войны 1812 года». Вместе с тем она была проникнута мыслью о своем поколении, судьба которого была схожа с судьбой «старших братьев» лицеистов и всего поколения Пушкина.

<…>

Юра не мог не понимать, что защитой докторской диссертации в 1961 г. он догнал и перегнал своих сверстников, которые не прерывали занятий для службы в армии, участия в войне и продолжения службы после окончания войны. Исключительно требовательный к себе, он считал дерзостью свое соискательство степени доктора наук. На автореферате, который он мне подарил, он сделал залихватскую надпись: «Дорогой Лидке от ее нахального братца. 22.V.1961».

<…>

Карикатура Ю. М. Лотмана

Известный ученый, мой товарищ по университету, ставший завкафедрой, очень милый человек, спорил с Юрием Михайловичем по вопросу о «Капитанской дочке» Пушкина в своем труде. Я читала и его работу, и работу Юры, с которой он спорил, и считала, что Юра более прав. В перерыве одной из конференций профессор подходит к Юре и говорит: «Вы читали, я с Вами довольно резко полемизирую о том-то и том-то?». Юра отвечает: «И при этом Вы правы». Я говорю Юре, отходя на пару шагов: «Какого черта! Ведь не он, а ты прав!», а Юра мне извиняющимся голосом: «Но ему так хочется!».

<…>

Успешная и даже блестящая защита диссертации в Ленинградском университете поставила точку на ленинградском периоде жизни Юры. Эту точку поставил он сам, а не обстоятельства за него. Тартуский период начался раньше. В жизни нет точных границ и демаркационных линий. Эта «вторая жизнь» принесла Юрию Михайловичу Лотману много новых трудов, большие и малые тревоги, но, конечно, и много больших и малых радостей. Потому что по натуре своей он был счастливый человек».

В советский период те заводы и фабрики, деятельность которых становилась важной для города, служила основанием для его развития, назывались «градообразующими предприятиями». В Тарту Лотмана называли градообразующим человеком. На площади перед библиотекой Тартуского университета, где более 40 лет проработал Юрий Михайлович, есть необычный фонтан, воссоздающий характерный профиль ученого, его пышные усы и шевелюру, а сама идея нестандартного памятника, вероятно, соотносит стихию воды со свободным и вечным движением человеческой мысли.

.png)

Памятник Ю.М. Лотману в Тарту

Библиографический список основных научных трудов Ю.М. Лотмана

1. Лекции по структуральной поэтике (1964)

2. Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1 (1970)

3. Структура художественного текста (1970)

4. Анализ поэтического текста. Структура стиха (1972)

5. Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 2 (1973)

6. Семиотика кино и проблемы киноэстетики (1973)

7. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий (1980, 2-е изд. 1983)

8. Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя (1981)

9. Сотворение Карамзина (1987)

10.В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь (1988)

11.Внутри мыслящих миров (1990)

12.Культура и взрыв (1992)

13.Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). (1993)

14.Диалог с экраном (1994; совместно с Ю. Цивьяном)

15. Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы о русской культуре (телевизионные лекции). СПб., 2003.

ИСТОЧНИК: Адамант https://lomonosov.org/article/myslyasshie_miry_juriya_lotmana.htm