Позиция шпиона, важность самокритики и «культура страха» в издательском деле. В новом выпуске рубрики литературовед и переводчик Сергей Зенкин рассказывает о находках, знакомстве с Лотманом, лекциях Зализняка, а также о том, что такое дискурс и культурные коды

Сергей Николаевич Зенкин (р. 1954)

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник РГГУ (Москва) и профессор Высшей школы экономики (Санкт-Петербург). Специалист по истории французской литературы XIX–XX веков, истории теоретических идей XX века. Переводчик теоретических трудов с французского и английского языков. В 1986 году защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «Творчество Теофиля Готье: к проблеме позднего романтизма во Франции, 1830–1860-е гг.». В 2001 году защитил в РГГУ докторскую диссертацию на тему «Французский романтизм и идея культуры». Редактор издательств «Художественная литература» и «Советский писатель» (1978–1991), научный сотрудник ИМЛИ (1990–1993), редактор отдела теории журнала «Новое литературное обозрение» (1993–1996). В 1997–2000 годах — докторант Института высших гуманитарных исследований РГГУ, затем его научный сотрудник. Член редакционного совета журнала «Иностранная литература» и гильдии «Мастера литературного перевода».

Автор более 500 научных работ. Основные публикации последних лет на русском языке: «Небожественное сакральное» (РГГУ, 2012), «Работы о теории» («Новое литературное обозрение», 2012), «Теория литературы. Проблемы и результаты» («Новое литературное обозрение», 2018), «Imago in fabula. Интрадиегетический образ в литературе и кино» («Новое литературное обозрение», 2023), «Семиотика культуры» (Издательский дом Высшей школы экономики, 2023).

О детском воспоминании

Я вырос в Москве в семье служащих средней руки. Мы жили сначала на Мытной улице в Замоскворечье, а потом переехали на Ленинский проспект — сравнительно недалеко от моих школы и университета. Мать была инженером-химиком, а отец — военным, инженером-ракетчиком. Он вышел в отставку в звании полковника. С этим связано одно воспоминание, довольно неясное, которое я расшифровал гораздо позднее. Когда мне было лет восемь, я обратил внимание, что мои родители разговаривают между собой в каком-то странно-тревожном тоне, очень беспокойно. Я еще не понимал, о чем они говорят, но уловил интонации. Много лет спустя до меня дошло, что, собственно, происходило. Это были дни Карибского кризиса 1962 года, когда Советский Союз и Соединенные Штаты едва не начали между собой ядерную войну. Мой отец по своей профессии лучше многих понимал, что это такое и чем может обернуться. Потом он объяснял мне, что советское правительство блефовало, пугая Америку преувеличенным ядерным потенциалом. Чем бы кончилась такая война, легко себе представить.

О первых книгах и Ролане Барте

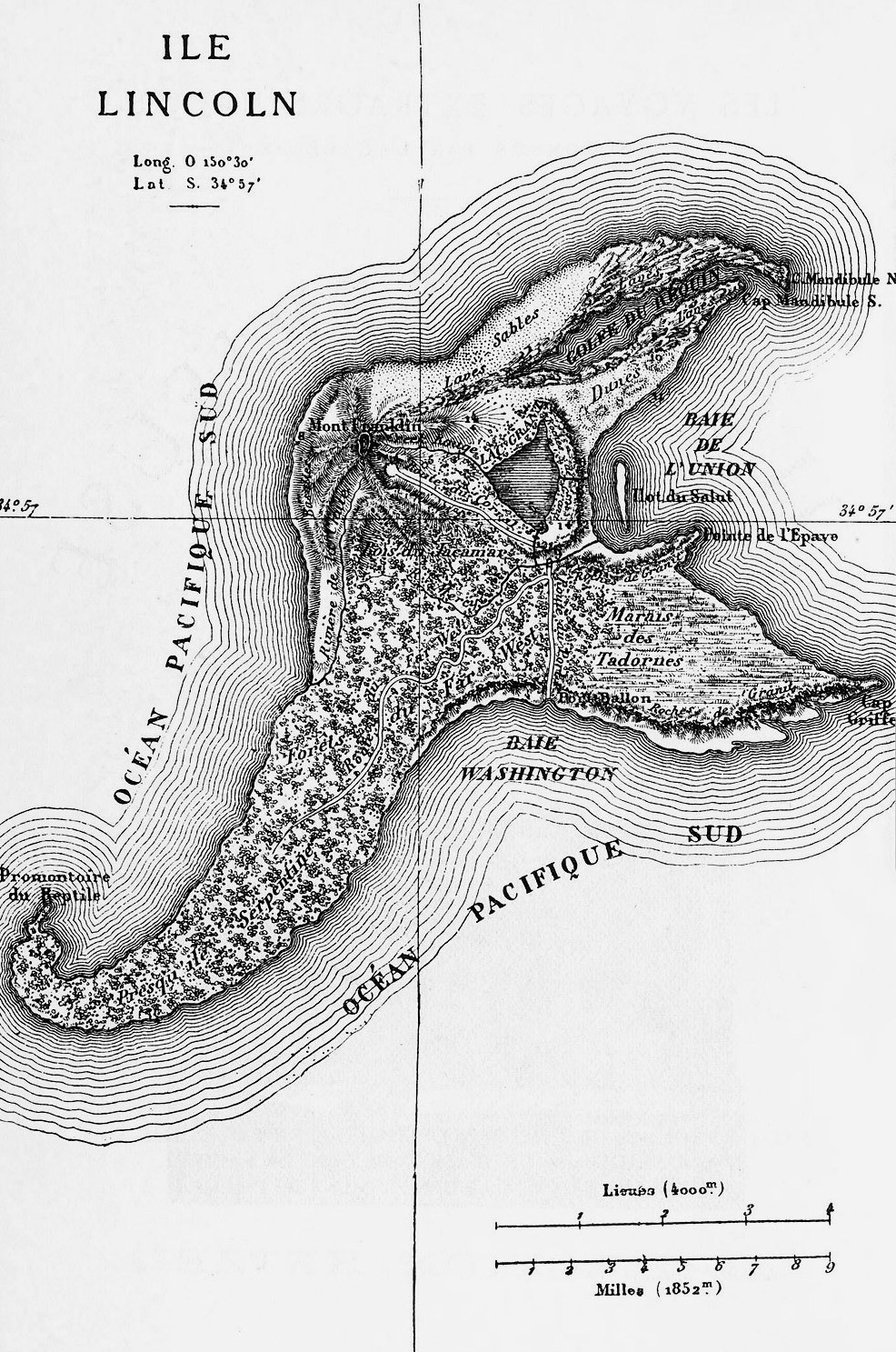

Наверное, первыми важными книгами были романы Жюля Верна. Я прочитал все советское собрание его сочинений, оно стоит в моей квартире до сих пор. Верновский пафос разумности, техничности, видимо, был очень важен для воспитывающегося ребенка. Особенно часто я перечитывал «Таинственный остров», потому что это образцовая утопия о господстве человека над природой в сочетании с разгадыванием этой природы, с тайной капитана Немо, который живет где-то в потаенном подземелье. Много лет спустя я прочитал, а потом перевел на русский язык замечательный анализ этого романа, сделанный Роланом Бартом.

До поступления в университет у меня были какие-то книги, особо любимые по сравнению с другими, но настоящие предпочтения появились уже в зрелом возрасте, когда я стал учить французский язык и ориентироваться на профессиональную работу с литературой. Я только что упомянул Ролана Барта. Это был человек, который очень сильно на меня подействовал еще в студенческие годы. Мой тогдашний научный руководитель Леонид Григорьевич Андреев, декан филологического факультета, дал мне прочитать французское издание книги Барта «Мифологии». Это сильно на меня повлияло: я понял, что так называемый французский структурализм (хотя «Мифологии» — еще не структуралистская книга) страшно интересен и не исчерпывается чисто научными задачами, потому что это одновременно философское, публицистическое, политическое и моральное рассуждение, из которого можно извлечь много разных выводов не только для науки, но и для жизни. Понятно, почему я потом с таким удовольствием перевел эту книгу и до сих пор время от времени о ней пишу.

Вообще, я пытаюсь усвоить любимую Бартом идею ответственности. Он писал, что определенная форма творчества (например, стиль) ставит человека в некоторую ответственную позицию в мире, включая даже общественно-политическую позицию. Соответственно, сам человек, который пишет или говорит (не обязательно писатель или ученый), неизбежно попадает в поле гражданской и моральной ответственности, которую можно и нужно выявлять. Она может быть совершенно неосознанной, привычной и традиционной. Тем не менее за занятие любой позиции нужно отвечать, и задача науки в понимании Барта заключается именно в том, чтобы вывести неосознанную, стихийную ответственность пишущего человека на свет разума, сделать ее сознательной для него и для других. Наверное, в этом и сверхзадача того, чем, на мой взгляд, должна заниматься наука о литературе и словесности вообще.

Об учебе в физико-математической школе

Последние четыре школьных года я провел во Второй физико-математической школе — на то время, в конце 1960-х, по-видимому, одной из лучших, если не просто лучшей в Москве. Она отличалась серьезным образованием, не только математическим, но и литературным. Недаром именно там я решил, что буду заниматься филологией, хотя все мои одноклассники стали физиками и математиками. И в ней царил либеральный, вольнодумный дух. У нас преподавали очень свободомыслящие ученые, даже прямые диссиденты. Кончилось все репрессиями в отношении школы (об этих событиях сняли хороший документальный фильм «Вторая и единственная»). Что касается моего собственного ощущения, то, конечно, учиться было трудно: математику преподавали очень серьезно и глубоко. Тем, кто не имел к ней каких-то исключительных способностей, приходилось тяжело. У меня способности к математике средние, я ее люблю, но не могу сказать, что как-то особо далеко продвинулся.

Были и специфические обстоятельства, связанные с нестандартным составом учеников. Во-первых, мои одноклассники в среднем были просто гораздо более высокого интеллектуального уровня, чем в типичной советской школе, что одновременно и интересно, и сложно, потому что приходилось от них не отставать. Во-вторых, у нас было мало девочек: в обычном школьном классе их набиралось примерно 50 %, а у нас — 20–25 %. Такой дефицит, конечно, несколько фрустрировал подростковые чувства. В-третьих, среди моих соучеников было довольно много людей с проблемной национальностью, то есть евреев. В то время как раз расцветал государственный антисемитизм под вывеской «антисионизма». Приходилось учитывать, что рядом с тобой живут и учатся друзья, совершенно нормальные ребята, которых ты сам никак не отличаешь от других, но с некоторым уязвимым пунктом в биографии и анкете. Надо было находить какой-то достойный, морально ответственный способ общения с ними. Я бы сказал, что это был первый урок политкорректности, причем задолго до того, как появилось само это слово. Так что мое учение во Второй физико-математической школе дало мне очень многое: и привычку к строгому математическому мышлению, и интерес к свободной мысли, свободному творчеству, и определенные социальные навыки.

О поступлении на филологический факультет

Я стал ориентироваться на филологическое образование под влиянием моего замечательного учителя литературы, литературоведа Феликса Александровича Раскольникова. Он скончался некоторое время назад в эмиграции в Америке. Наверное, я был у него одним из любимых учеников. Феликс Александрович показал, какое это интересное и глубокое занятие — читать и интерпретировать классическую литературу. Этим и определился мой выбор факультета.

Учитывая, что я все-таки окончил математическую школу, пришлось поступать не сразу на литературоведение, а на структурную и прикладную лингвистику. Это было передовое отделение филологического факультета МГУ, в котором изучались современные проблемы теоретической лингвистики с привлечением математики. Туда надо было даже сдавать экзамен по этой математике. Чтобы понять, что мне дала структурная лингвистика, надо описать общую обстановку в филологии 1960-х годов. Это был период, когда наука о литературе переживала бурную эволюцию, пересмотр методологических основ. Это происходило и в Советском Союзе, и в других странах, прежде всего во Франции. Пересмотр происходил под влиянием структурной лингвистики, которая делала большие успехи после Второй мировой войны. Наука о литературе все больше отказывалась от личностного, интуитивного вчувствования в изучаемых писателей в пользу более точных объективных методов, которые опирались на строгие процедуры анализа, разработанные лингвистикой. Именно этот очень интересный период методологической революции я и застал. Структурная лингвистика дала мне первичную подготовку. Там объясняли, как устроен язык, а дальше эти механизмы было довольно естественно спроецировать уже не на общую языковую практику, а на словесное творчество. Я проучился на этом отделении год. Но мне стало понятно, что я хочу быть не лингвистом, а человеком, изучающим литературу. Поэтому по окончании первого курса я перешел на романо-германское отделение. Для этого пришлось не только потерять время (я стал фактически второгодником), но и заново сдать вступительные экзамены, что я смело и сделал.

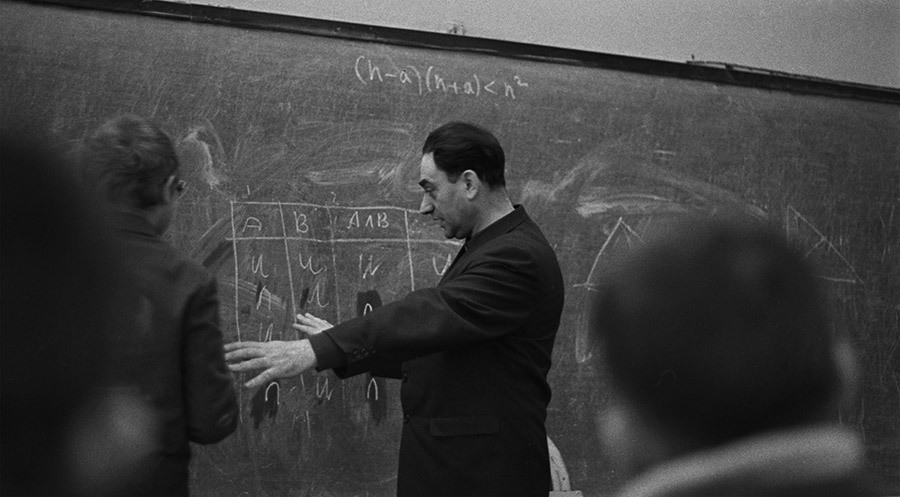

Об Андрее Зализняке

Зализняк был первым великим ученым, которого я видел в своей жизни. Он преподавал на структурной лингвистике. Формально его курс назывался «старославянский язык». Этот предмет преподавался и на других отделениях, например на русском. Там мои товарищи выли от скуки, а у нас это было блестящее интеллектуальное зрелище, игра, потому что Зализняк не только передавал нам знание древнего языка, но и вообще демонстрировал мастерство работы филолога с языком и культурой. Например, он читал с нами фрагменты старославянской Библии и объяснял попутно не только языковые факты, но и религиозные и этико-культурные представления, которые отразились в этом тексте: такая интегральная филология, которая не исчерпывается одной лингвистикой. Зализняк был замечательно обаятельным человеком: молодой, модно одетый (в то время он, кажется, как раз вернулся из длительной стажировки во Франции), с непринужденными, иногда забавными манерами. Например, за его привычку прислоняться спиной к классной доске одна моя соученица сочинила про него стишок: «Что он напишет на доске, потом прочтем на пиджаке».

О студенческом кружке и интеллектуальной общности

Недавно на Arzamas вышло интервью моей старой подруги Веры Мильчиной. Мы познакомились в студенческие годы и переживали во многом сходные интеллектуальные события. Так что я не буду подробно пересказывать: она все адекватно изложила. Это был период преимущественно самообучения и взаимного обучения. В XIX веке существовала так называемая «ланкастерская система»: в ней сильные ученики должны были обучать более слабых и менее сведущих, а учитель только регулировал этот процесс. У нас происходило что-то вроде этого, только без слабых и сильных, скорее просто взаимная критика и сотрудничество, интеллектуальные переклички и личное общение, которое создало сохранившуюся на многие годы дружескую интеллектуальную общность.Вера Мильчина: «Александр Иванович Тургенев — это мои глаза, которыми я смотрю на его эпоху» Историк литературы и переводчик — о детстве на Самотечном бульваре, французской школе, совмещении двух специальностей и любви к мелочам

О неблагонадежных сочинениях и противозаконных деяниях

Для филолога позднесоветского периода доступ к информации был сильно затруднен, часто — бессмысленно затруднен. Идеологическая изоляция не позволяла знакомиться не только с какими-нибудь политически неблагонадежными сочинениями, но даже с массовой политически нейтральной продукцией западной науки. Тех книг, которые все-таки доходили до московских библиотек, прежде всего Библиотеки иностранной литературы, было недостаточно. Все время приходилось натыкаться на лакуны, касающиеся в особенности современной науки, теории и методологических размышлений. Они казались тогдашней цензуре идеологически сомнительными — часто по очень странным причинам. Например, когда я уже аспирантом впервые попал в спецхран Библиотеки иностранной литературы, то, листая каталог — перечень изданий, для получения которых требовалось специальное разрешение, — с удивлением увидел, что большинство из них составляли:

1) книги о марксизме (не столько критические, сколько просто неортодоксальные, «ревизионистские»);

2) книги о сюрреализме (по-видимому, из-за симпатий некоторых его лидеров к Троцкому);

3) книги на сербохорватском языке (из-за старых трений между советским руководством и компартией Югославии).

В такой ситуации информационного дефицита приходилось пользоваться случайными источниками: какие-то книги попадались в букинистических магазинах (их привозили из-за границы, а потом сдавали в магазин), какие-то находились у друзей и знакомых. Бывали и экстремальные случаи, когда мне приходилось просто красть книги по философии и теории литературы на Международной книжной ярмарке на ВДНХ. Я объяснял себе это противозаконное деяние совершенно точным моральным и юридическим аргументом. Существует понятие «крайняя необходимость», которое позволяет безвозбранно совершать запрещенные законом действия в случае, если они служат общественной пользе и не было другого способа достижения цели. Я тоже говорил себе, что если бы эти книги — какой-нибудь Барт, Фуко или Бодрийяр — находились в продаже, я бы купил их за любые деньги, но, поскольку они отсутствуют, мне ничего не остается, как похищать их с тем, чтобы использовать в своей работе. Я думаю, в дальнейшем мне удалось искупить эту мелкую вину: например, ту самую книгу Бодрийяра я перевел на русский язык.

О Юрии Лотмане и его сходстве со сказочным героем

Впервые я увидел Лотмана на конференции в Москве, где он выступал. Был такой институт Информэлектро, в нем на какое-то время сконцентрировались специалисты по семиотике, которых не очень жаловала официальная власть. Когда я еще только собирался туда идти, мне сказали: «Ты легко его узнаешь. Он похож на Бармалея». В самом деле, пышные усы придавали Лотману некоторое сходство со сказочным героем.

Потом я три года подряд приезжал на студенческие конференции в Тарту и уже немного общался с ним — правда, всякий раз в компании. Однажды я присутствовал на семинаре, который Лотман вел для тартуских студентов: он объяснял «Евгения Онегина». Много лет спустя, уже в годы перестройки, когда я работал редактором в издательстве «Советский писатель», наше начальство решило издать какую-нибудь его книгу. Мне поручили с ним связаться и договориться о выпуске. Мы списались, он прислал нам заявку на довольно обширное исследование по истории русской литературы (примерно от Державина до Тютчева), но, к сожалению, уже не успел его написать — помешала болезнь.

О позиции шпиона

Когда я оканчивал университет, я понимал, что буду заниматься французской литературой и, скорее всего, никогда не увижу эту страну. Рядовому советскому ученому, не имеющему каких-то особых связей, статуса в советской номенклатуре, поехать просто так по научным делам во Францию было почти невозможно. Стажировка Зализняка — это, наверное, счастливое исключение. Так что я исходил из того, что буду долго заниматься исследованием французской литературы на родине, и даже не предполагал, что мне удастся что-нибудь напечатать за границей — такая идея появилась лишь позднее. Приходилось довольствоваться карьерой человека, не влияющего или почти не влияющего на ход вещей в науке и литературе и лишь иногда публикующего какие-то скромные статьи — не столько научные, сколько литературно-критические. В каком-то смысле это была позиция шпиона, то есть человека другой культуры и политической системы, который, по выражению одного писателя-детективщика, живет в толпе, не смешиваясь с нею, и делает свое дело, особо не выставляя себя на свет, работая на какое-то будущее, другое социальное и культурное состояние, которое, может быть, еще настанет.

Я читал интересных мне ученых, философов и писателей, нарабатывал фонд знаний, чтобы потом применить его в науке. Для внешнего мира я был младшим, потом старшим редактором в московских издательствах «Художественная литература» и «Советский писатель». Основной работой было доведение до ума малопрофессиональных писаний советских критиков: приходилось ловить фактические ошибки, безграмотности и так далее. Лишь изредка я все-таки работал с серьезными научными книгами. Тогда можно было, с одной стороны, помочь автору лучше понять собственный замысел (есть такая нормальная редакторская работа), а с другой — помочь ему преодолеть цензурное сопротивление, которое он мог встретить в наших начальственных инстанциях. Я так прямо и говорил некоторым своим авторам: «Хочу повысить проходимость вашей книги своей правкой». Или в другом случае: «Хочу повысить избыточность вашего текста». Избыточность — термин теории информации, он означает, что сообщение несет в себе больше информативных элементов, чем необходимо для его передачи. Если говорить проще — это разжевывание идей. Некоторым авторам, которые выступали со сложными и передовыми идеями, например структуралистскими, я рекомендовал подробнее объяснять некоторые тезисы, чтобы их понимали даже не столько начальники — в конце концов, бог с ними, — но нормальные советские читатели, которые не привыкли к таким текстам. То есть я занимался скромной просветительской работой, подталкивая публику к восприятию текстов, которому мешали неосведомленность читателей и специфическое невежество тогдашнего начальства.

О том, как издавали книги, и начальственных нагоняях

Решение об издании книги представляло собой довольно длительный формализованный процесс. В качестве первого оценщика выступал именно редактор: он принимал рукопись к рассмотрению и затем заказывал рецензии у сведущих в этой теме ученых или критиков. Дальше рецензии интегрировались в редакционном заключении о рукописи, и она отправлялась по инстанциям издательства. Заведующий редакцией, а иногда дирекция, могли послать ее еще куда-нибудь в высшие инстанции, если текст особо проблемный. В конечном счете первичное мнение редактора мало что значило, и рекомендованную им книгу легко могли забраковать. Хуже того, редактору часто навязывали сверху рукопись какого-нибудь номенклатурного автора, с которой никому не хотелось работать, а приходилось это делать, устраняя хотя бы самые грубые ошибки. Основным средством управления в издательстве «Художественная литература» служил начальственный нагоняй. Эти суровые, буквально убийственные действия совершались на разных уровнях — от директора до заведующего редакцией. Я знаю по крайней мере два случая, когда после таких публичных нагоняев пострадавшие просто умирали — не выдерживало сердце. Наши начальники иногда поговаривали о «культуре страха», в которой нужно воспитывать подчиненных, чтобы они в своей работе над рукописью все время боялись что-нибудь сделать не так. Это сочеталось с довольно дремучими представлениями многих рядовых редакторов об устройстве литературы, о том, как ее вообще нужно понимать. Эти представления до сих пор никуда не делись, публика часто судит о книгах примерно так же. Помню, однажды я присутствовал на семинаре молодых редакторов, которые обменивались опытом. Меня поразило выступление одной японистки, которая рассказывала о своей работе над книгой Акутагавы Рюноскэ. В качестве одной из своих заслуг в редактировании она называла изъятие некоторых «самых тяжелых» рассказов. Она не просто это сделала, но хвалилась и ставила себе в заслугу! То есть душная атмосфера действовала, к сожалению, на разных уровнях: она не только спускалась сверху, из партийно-идеологической иерархии, но и самопроизвольно зарождалась в сознании многих рядовых сотрудников.

О перестройке

После 1986 года, перейдя в издательство «Советский писатель», я увидел, что начальство стало интересоваться новыми и даже проблематичными книгами, по тем или иным причинам преданными забвению, — скажем, трудами русских формалистов и ученых-эмигрантов. Так, я выпустил сборник статей Александра Жолковского «Блуждающие сны» — его первую книгу, изданную в СССР после эмиграции. Я до этого еще не был лично знаком с Жолковским, но работы его знал и поэтому мог более или менее компетентно разговаривать с ним.

Наверное, это было главным признаком новых времен: расширение пространства, круга людей, которые допускались к участию в культурном диалоге. Каждый раз это расширение было значимым шагом. В то время я уже начал думать и о том, что у нас приоткрываются границы и есть шанс наконец вступить в прямой контакт с французской наукой. Где-то конце 1980-х годов я впервые послал во Францию свою статью о Теофиле Готье, о котором до этого защитил кандидатскую диссертацию. Статья была на французском языке, напечатал я ее на старой латинской машинке. Когда текст попал к моей французской коллеге, составлявшей сборник, ей пришлось просить свою внучку перенабрать его на компьютере, потому что машинописные рукописи уже не принимало ни одно издательство. Это был мой первый опыт прямого научного контакта с Францией. А когда я в 1990 году писал свою первую книжку о «Госпоже Бовари» Флобера, то уже сознательно ставил себе целью ее перевод на французский язык и издание за границей. В итоге так и было сделано — книга вышла на двух языках, в двух странах.

О работе военным переводчиком в Туркмении и первой поездке во Францию

После окончания университета у меня был специфический опыт работы с французским языком, когда в 1980 году меня призвали на военные сборы и отправили в туркменский город Мары. Там находился учебный центр для иностранных военных, и я в качестве переводчика в течение пяти месяцев помогал обучать мальчишек из Мали обращению с советской зенитной пушкой. У них, конечно, был несколько специфический диалект французского языка, но тем не менее это был вполне реальный опыт языковой работы. Так что ко времени моей первой короткой поездки во Францию, на Рождество 1992 года, я понимал, что могу объясниться с любым местным жителем.

Это была, конечно, долгожданная поездка. Я довольно много знал о Париже и Франции, даже то, о чем не очень помнят сами местные жители. Скажем, гуляя по городу, я сразу находил улицы, которые упоминаются в новеллах Сартра. Так что настоящего культурного шока у меня не произошло. Даже когда я в следующем году приехал во Францию уже на несколько месяцев по научной стажировке, культурный барьер ощущался не сильно. Может быть, теперь задним числом я преувеличиваю легкость своего вхождения во французскую среду, но мне всегда казалось, что в таких вещах нужно разбираться просто в силу профессиональной подготовки.

О переводах

Переводы — еще одна специфическая черта моей научной биографии в сравнении с большинством коллег-филологов, хотя, например, с Верой Мильчиной мы в этом отношении скорее сходимся. Первое мое отличие заключалось в том, что я окончил математическую школу, а потом учился на структурной лингвистике. А второе — в том, что едва ли не решающий сдвиг в моей карьере был связан не с научными исследованиями, а с переводом. Это не совсем стандартная ситуация: обычно филологи все же утверждают себя научными работами, и я тоже с самого начала занимался научными изданиями, но только переводными.

Причем переводить приходилось книги, которые сразу становились модными. В 1990-е годы образовался свободный книжный рынок. На нем, кроме всякой коммерческой ерунды, оказались востребованными передовые книги западной, в частности французской, философии, социологии, теории литературы и искусства. Появились магазины интеллектуальной книги (некоторые из них выжили и существуют до сих пор). Возникли небольшие, в основном частные, издательства, которые специализировались на издании именно такой литературы. Французское Министерство иностранных дел создало программу «Пушкин» по поддержке переводов французской литературы в России, которая очень многим помогла своими грантами. В этой ситуации оказались востребованы те мои знания по современной теории, которые я накапливал предыдущие годы, еще не очень представляя, как они будут использованы. Оказалось, что можно подготавливать и выпускать в России серьезные, научно продуманные издания французских теоретиков, и это не только приносит деньги — в тот период переводчиком можно было довольно прилично зарабатывать, — но и формирует настоящую профессиональную репутацию.

Все мои тогдашние переводы сопровождались подробными вступительными статьями, часто и комментариями. Некоторые из них были вообще уникальными и новаторскими — например, к русскому изданию «Мифологий» Барта. Даже французские коллеги лишь много позже стали издавать эту книгу с комментариями. В общем, я чувствовал себя на переднем крае научного развития и в нашей стране, и отчасти в самой Франции. Благодаря переводам я стал более или менее известным человеком, хотя это влекло за собой и некоторые проблемы. Когда на разных сборищах — в издательствах или где-нибудь еще — я встречался с читателями выпущенных мною книг, хоть они и благодарили меня, я видел, что в основном это не филологи, а скорее философы и специалисты по искусству. У них совершенно другие привычки мышления и круг знаний. То есть мои переводы и комментарии попадали в неожиданный, в чем-то чужой интеллектуальный контекст.

Об ориентации на широкую интеллектуальную публику

Издавая в 1990-х годах переводы, я не ориентировался на какого-то специфического читателя, например научного работника. Скорее наоборот — по сравнению с более специализированными изданиями я рассчитывал на так называемую широкую интеллектуальную публику. В то время, в 1980–90-е годы, в нашей стране отчетливо ощущалось присутствие междисциплинарной интеллигенции, которая никоим образом не замыкалась в своих профессиональных интересах и охотно читала и художественную литературу, и критику, и теоретические идеи. Я знал это по собственному опыту: все мои одноклассники по второй школе стали физиками и математиками, но любили литературу. Это как раз знак того, что позднесоветская интеллигенция осознавала себя как широко образованный класс, интересующийся всем полем гуманитарного, отчасти даже и естественно-научного знания. Эти люди были готовы перерабатывать достижения разных дисциплин в какое-то общее интеллектуальное развитие. Примерно на такую широкую публику я и ориентировался в своих тогдашних работах. Разумеется, это давало моим переводам широкий отклик — я уже говорил, что их читали многие люди, которые вовсе не занимались литературой и тем более семиотикой профессионально. В более узком, академическом контексте это приводило к тому, что кто-то такие тексты вообще не воспринимал, а кто-то воспринимал однобоко, слишком инструментально, часто — просто искаженно.

В культуре все время приходится учитывать, с одной стороны, ее единство, способность к перекличкам между разными дискурсами , способами говорения и мышления, научными и не очень научными, художественными, религиозными и прочими, а с другой стороны — постоянно учитывать границы между этими дискурсами, то, что культура одновременно едина и разделена. Каждая перекличка имеет ценность лишь потому, что мы сознаем границу, пересекаемую при этой перекличке: границу между, скажем, наукой и литературой, философией и искусствоведением и так далее. Собственно, современная теория культуры должна строиться именно как описание этих динамических, часто просто конфликтных отношений между разными составляющими культуры: того, как каждый диалог между ними представляет собой трудное взаимопонимание, часто — присвоение чужих идей путем силы, трансформацию их ради своих собственных нужд и неизбежное упрощение. Все это приходится учитывать и изучать.

О том, что такое дискурс

В 1990-е годы, когда я занимался переводом, в научном русском языке не хватало многих терминов. Приходилось принимать решение: либо ты их калькируешь из иностранного языка, либо ищешь им какой-то приблизительный описательный эквивалент, потому что точного придумать часто невозможно — в оригинале эти термины вписываются в другие лексические структуры, им противостоят другие слова. Например, слово «дискурс», которое появилось в русском языке в 1990-е годы, означало, честно говоря, неизвестно что. В сознании многих людей «дискурсом» называлось не очень внятное, эзотерическое словоговорение, использующее терминологию современной западной теории и предназначенное для каких-то не очень точно концептуализированных философских прозрений. Во французской же научной традиции слово discours означало гораздо более конкретную вещь: это либо особый способ рассудительной речи (как декартовское «Discours de la méthode», «Рассуждение о методе»), либо один из способов говорения о мире, сосуществующих в одном национальном языке. Эти самые дискурсы соседствуют, часто борются за господство, развиваются, скрещиваются и так далее. Как переводить это слово на русский язык, было непонятно, поэтому я часто заменял его описательным выражением — «тип речи» или что-нибудь в этом роде. Потом, лет через 10–15, слово «дискурс» вошло в русский язык в уже более точном значении и утвердилось в научном обиходе. Теперь, когда мне приходится пересматривать свои старые переводы, я заменяю свои тогдашние приблизительные варианты простым словом «дискурс» и предполагаю, что его более или менее понимают.

О важности самокритики и культурных кодах

Ученый — сознательный профессионал своего дела, поэтому он должен понимать, в рамках какой дисциплины работает, на какие аксиомы, традиционные методы опирается и что находится за их пределами. От профессионала требуется методологическая критика и самокритика. Критика не в смысле нахождения недостатков или разрушения своих или чужих идей, а научная критика, то есть определение границ применимости идей — выяснение, откуда взялась та или иная из них, в каком первоначальном контексте она была оправданно применима и за какими пределами она теряет свою применимость, где ее нужно переосмыслять, заменять другими.

Проблематичная особенность нашей общей культурной ситуации переломных лет (1990-х — начала 2000-х) и проблематичность моей собственной биографии заключались именно в том, что в какой-то момент в культуре спутались границы. Она резко переосмыслила себя, отказываясь от искусственных идеологических ограничений советского периода, открываясь для широкого международного диалога. Это приводило к тому, что размывались границы, о которых нужно помнить. Есть много примеров такой несогласованности, неосознавания культурных границ: например, когда научное понятие перехватывается другими дискурсами, меняет свой смысл и начинает применяться в совсем других целях.

В последнее время я люблю приводить в пример понятие «культурный код». Сегодня мы слышим его на каждом углу, особенно в официальном дискурсе. А ведь это понятие было разработано в Московско-тартуской семиотической школе. Оно вводилось в теоретических работах Юрия Лотмана. По мысли Лотмана, корректного, самосознательного, самокритичного теоретика, культурные коды — это условные образования, которых всегда много. В любой культуре есть больше одного такого кода. Именно этим обеспечена возможность ее развития. Культура, которая пользуется только одним кодом, неподвижна — она не может сказать ничего нового. Развитие определяется тем, что разные ее коды скрещиваются, взаимодействуют, часто борются между собой и так далее. В этом смысле мы не рабы своих культурных кодов, мы их творцы.

Сегодня об этом понятии тартуской семиотики не помнит, кажется, уже никто. Культурный код стал пониматься как некоторое сущностное свойство нации: скажем, «русский цивилизационный код». По отношению к нему никто из представителей данной нации не свободен: он в нас заложен наподобие генетического кода, от этой кодировки невозможно никуда деться. Соответственно, мы не можем всерьез критиковать друг друга, особенно собственное начальство — мы же с ним одного культурного кода. С другой стороны, следует недоверчиво сторониться иностранцев, потому что у них чужие культурные коды, от которых нам лучше держаться подальше. Вот пример того, как корректное, серьезное и творчески продуктивное научное понятие, выработанное в советской семиотике 1980-х годов, перетащили в политическую идеологию, где оно стало выполнять совершенно другие, ненаучные задачи. Это также пример того, как методологическая критика должна учитывать и описывать границы между разными областями культуры: какие творческие переходы и заимствования влекут за собой дальнейшую разработку понятий, а какие, наоборот, ведут к их упрощению и омертвлению.

О находке и «задумчивых болтах»

Давайте я расскажу о находке, которую я сделал еще совсем молодым человеком, — по-моему, я тогда еще учился в университете, и она меня многому научила в отношении методов, которыми можно пользоваться при изучении литературы. У Александра Блока есть известное стихотворение «Фабрика». Кажется, его до сих пор изучают в школе — по крайней мере, интернет полон всякими инструкциями о том, как вести по нему уроки и писать сочинения. Там говорятся в целом правильные, хотя и банальные вещи: что это стихотворение о социальных конфликтах, капиталистической эксплуатации в дореволюционной России, борьбе классов и так далее. Первые строки этого стихотворения такие:

В соседнем доме окна жолты.

По вечерам — по вечерам

Скрипят задумчивые болты,

Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,

А на стене — а на стене

Недвижный кто-то, черный кто-то

Людей считает в тишине.

У меня возник вопрос, которым, кажется, авторы педагогических инструкций до сих пор не задавались: а что такое «задумчивые болты»? Дело даже не в том, что они задумчивые — это понятно, символист Блок постарался дать максимально загадочный и необычный эпитет. Но буквально эти болты — они от какого механизма? От ворот? Если так, получается, что ворота запирают прямо перед носом у входящих людей. По тексту это явно не так, потому что рабочим, приходящим на фабрику, вовсе не мешают войти — наоборот, их призывают «согнуть измученные спины» и дальше заниматься своим тяжким трудом. Тогда задумаемся о другом: что означает строка «А на стене — а на стене»? На какой стене может стоять человек? На стене фабрики? Нет, на стене здания стоять невозможно, можно — на крыше или еще на крепостной стене. Отсюда вывод, что «задумчивые болты» — вовсе не от ворот, а от подъемного моста. Перед входящими рабочими опустили мост через ров, они подошли к воротам, а те еще заперты. Получается, что все стихотворение Блока, действительно описывающее современную капиталистическую фабрику и действительно осуждающее эксплуатацию, представляет собой большую метафору. Фабрика изображается как замок, заколдованная крепость феодала-насильника, куда зазывают людей и где выжимают из них пот и жизнь. Символист Блок, несомненно, осознавал эту свою метафору, но постарался ее запрятать в не очень внятных намеках, которые пропускаются при поверхностном чтении. А если эту метафору уловить, то мы поймем неординарный художественный смысл стихотворения: современную форму капиталистической эксплуатации Блок метафорически описывает через более архаическую феодальную, разворачивает социальную картину в историческую перспективу.

Вот такое элементарное, еще юношеское открытие, которое я не использовал ни в одной из своих печатных работ. Оно научило меня тому, что в художественном тексте, да и вообще в текстах, которые изучает наука, нужно уметь находить не только то, что в них есть, но и то, чего в них нет. Формы отсутствия могут быть разными. Например, в случае Блока перед нами вполне сознательное исключение некоторых важных мотивов — фигура эллипсиса, то есть умолчания. Но есть и другие случаи, когда отсутствие каких-то моментов в художественном тексте то ли осознается, то ли не осознается автором, но влияет на наше восприятие. В романе «Госпожа Бовари» Флобера действие происходит примерно в 20 километрах от морского побережья Нормандии, в тексте постоянно упоминается море, в том числе и в мыслях главной героини. А вот была ли она сама на побережье, видела ли море своими глазами? Судя по всему, нет. По крайней мере, Флобер не сообщает никаких ее личных, не книжных воспоминаний о море. Учитывая, как важен образ моря в романтической символике и культуре, приходится делать выводы о том, как ориентирован мир, в котором живут персонажи «Госпожи Бовари», по отношению к образу «свободной стихии», как называл ее Пушкин. Или еще пример: почему в романах Толкина, где описывается очень архаический, незапамятно древний мир, ни слова не говорится о религии? Оказывается, что отсюда вытекает очень неординарная структура мира, где есть некие магические верования, какой-то размытый страх, но совсем нет религиозных культов.

О задачах филологии

Филология — это прежде всего наука сохраняющая. Работа филолога — беречь старинные тексты, реконструировать, если они все-таки пострадали, устанавливать то, что со временем могло быть подпорчено всевозможными ошибками, и предъявлять публике незаслуженно забытое (например, запрещенное цензурой — очень актуальная задача для советского филолога). Поскольку я занимался не столько отечественной, сколько иностранной словесностью, прежде всего французской, то эта задача немного отступала на второй план. Но осталась другая, которая была осознана как раз в момент структуралистской революции. Оказалось, что филология умеет и должна уметь не только хранить то, что было, но и создавать новое — выделять из старых текстов новые смыслы. Это довольно рискованная задача, которая в чем-то даже противоречит вековым традициям этой науки. Например, такой классик и виртуоз филологии, как Михаил Леонович Гаспаров, любил повторять, что задача науки — изучать то, что есть, а задача философии, которая не совсем наука, — создавать новое, творить. Филология 1960-х годов обнаружила, что можно, не превращаясь в философию, не переходя от исследования текстов к априорному абстрактному мышлению, извлекать из них новое содержание. Современный культурный контекст и наши орудия исследования позволяют выделять в старом тексте то, чего автор мог или вообще не осознавать, или осознавать только смутно, потому что в его время еще не было тех понятий, категорий и структурных моделей, которыми мы располагаем сегодня.

Главный риск такого исследования словесности — опасность подменить то, что было в культуре, пусть в имплицитном виде, своими домыслами. Нужны серьезные проверочные процедуры, контроль за собственной творческой мыслью. Например, типичным способом филологического анализа является исследование цитат и реминисценций. Тексты постоянно перекликаются друг с другом, бывает интересно и важно для понимания текста выявлять в нем следы других произведений. Сегодня это называется интертекстуальностью. Вопрос в том, как отделить релевантные интертексты от тех, которые мы подбираем случайно, в меру собственной осведомленности или неосведомленности. Для меня, например, таким критерием релевантности является распределение реминисценций и цитат по разным структурным уровням. Скажем, есть два стихотворения, оба представляют собой надгробную оду и посвящены знаменитым русским полководцам. В них на чисто словесном уровне упоминается одна и та же птичка — снегирь. Я имею в виду державинскую оду «Снигирь» (на смерть Суворова) и оду Бродского «На смерть Жукова». Именно потому, что реминисценции здесь затрагивают и общую структуру стихосложения, и жанровую структуру, и конкретные словесные переклички, мы можем с уверенностью утверждать, что в случае Бродского это вполне осознанная вариация на старую державинскую тему.

О ценности филологии

Если бы мне нужно было объяснить незнакомому человеку, чем интересна моя профессия, я, наверное, постарался бы сделать одно из двух: либо взять литературный текст и коротко его проанализировать, либо взять какое-то понятие современной теории и соотнести его с современной, не высокой, а повседневной бытовой реальностью. Скажем, на примере понятия мифа можно продемонстрировать, как довольно архаичные традиционные схемы мышления работают в нашем сегодняшнем сознании — в рекламе или привычках бытового общения. Я бы показал, что филология — наука не только о запыленных архивных рукописях и фолиантах, но и о нашей жизни. Филология, как я ее понимаю, занимается не только традицией, консервируя ее и бережно передавая будущим поколениям, но и зорким критическим анализом современной культуры.

О рабочем дне и интеллектуальной благодати

Мой день устроен более или менее стандартно. Я какое-то время читаю с утра и вечером, а днем обычно пишу. Редко случаются периоды, когда я могу спокойно почитать, не сочиняя срочно что-нибудь к очередному дедлайну. Мысли приходят в самое разное время, совершенно не обязательно тогда, когда хочешь их вырабатывать: например, бессонной ночью, на прогулке или очень часто во время разговора — уловишь обрывок чужой мысли и потом разрабатываешь его в свою собственную. Мысль — штука непредсказуемая. Можно, конечно, систематически заниматься анализом какого-нибудь текста, считать в нем, допустим, применение того или иного слова или оборота — это может быть полезно для интерпретации. Однако это аналитические операции, а синтетические, то есть создание новых идей, сцепление старых, обычно возникают сами по себе, по наитию, — такая интеллектуальная благодать.

О радостных моментах научной жизни

Радостным является выход каждой книги. Ты всякий раз надеешься, что она принесет людям удовольствие и пользу, а тебе самому, может быть, интересные отклики, которые будут стимулировать и дальше. Последнее случается, к сожалению, редко, но ничего не поделаешь. Еще у Барта есть очень памятная мне фраза: «Пишешь, чтобы тебя любили, но от того, что твои книги читаются, ты любимым себя не чувствуешь». Судьба любого пишущего человека не очень счастливая, разве что какие-нибудь публицисты на каждое свое слово находят отклики. Конечно, очень приятно, когда отклик все-таки появляется — в дискуссии или в письме коллеги, на конференции или научном семинаре. Такие замечания и предложения показывают, что вы думаете об одних и тех же вещах.

Есть еще специфическая радость, которую очень редко, но получаешь, — когда занимаешься преподаванием. Я сейчас немного преподаю в Высшей школе экономики в Петербурге. Радостно бывает обнаруживать среди своих студентов человека, которого тебе интересно читать; радостно видеть, что у тебя на глазах в науку вступает новый ученый— он, может быть, только тебе по-настоящему еще и известен в качестве такового. Это начинающий, но уже оригинальный исследователь, с которым можно вести серьезный диалог, подсказывать ему дальнейшие пути и надеяться, что он превзойдет и тебя, и других. Счастливые моменты всегда связаны с общением, а не с тем, что ты одолел какую-то проблему или перевел-таки текст.

О том, зачем читать художественную литературу

Литература, с одной стороны, доставляет удовольствие. Мы наслаждаемся ее вымыслом, мастерством писателя, который умеет лучше, чем кто-либо другой, работать с языком. Всякое мастерство вызывает восхищение, так что литературу имеет смысл читать ради самой литературы. А c другой стороны, сейчас к ней можно и даже, наверное, нужно относиться с умом, критически: не только увлекаться сюжетом или поэтическим ритмом, но и аналитически разбираться в том, как это сделано, какие культурные ресурсы автор использовал для своего произведения, что он с ними сделал, чтобы произвести на нас впечатление, и какое место его произведение занимает в развитии нашей культуры и общества.

Пример из того же Ролана Барта — мастерский литературный язык, который можно воспринимать наивно, просто наслаждаясь умением писателя завернуть необычный образ. Но можно думать и о том, что само использование этого языка представляет собой определенный культурный знак. Им автор говорит: я писатель, извольте читать мой текст в качестве художественного. Художественные тексты — не такие, которые применяются для низкой пользы. Это искусство, которое в принципе существует для самого себя. В современном обществе существует такая позиция в отрыве от всяких злободневных нужд (моральных, религиозных и политических), которую я, писатель, и подобные мне высшие существа выгораживают для себя.

Это довольно проблематичная позиция, потому что фактически автор утверждает независимость искусства от жизни, и на самом деле не очень искренне. Фактически такое искусство все равно занимает определенную позицию в жизни, потому что оно дает эстетическое оправдание той действительности, в которой функционирует. Грубо говоря, читатели, которые наслаждаются искусством, получают индульгенцию, чтобы не думать о социальных или политических вопросах. Это старая проблема «чистого искусства», ложно неангажированного искусства. Нужно улавливать не только то, что текст значит, но и действие, которое он совершает в культуре: например, утвердить определенную социальную, а уже не художественную, не вымышленную позицию в мире. Разумеется, для такого критического умного чтения необходимы определенные знания — теория, которой я и занимаюсь.

О хорошей и посредственной литературе

Наука не знает таких критериев, потому что литература очень любит обманывать собственную теорию. Теория вменяет ей какие-то законы, правила и критерии оценки, а она вильнет хвостом и сделает все по-другому. Много веков риторика кодифицировала высокие жанры литературы (например, трагедии или эпопеи) и отбрасывала на низкий этаж романы. Наступила романтическая революция: эпопеи и трагедии полностью вышли из моды, а роман, наоборот, стал ведущим прозаическим жанром, который сегодня практически совпадает со всей художественной прозой. Так в литературе бывает постоянно, то есть отличать посредственную литературу от высокой умеют критики, учителя и просто опытные читатели. Однако никто из них не в состоянии задать корректного научного критерия. Это интуитивная деятельность.

О счастье

В моей жизни было не так уж мало счастливых моментов. Иногда они связаны с научной работой, иногда относятся к тому, что называется личной жизнью. Например, моменты взаимопонимания с моими уже давно взрослыми детьми — это в высшей степени ценный опыт.

Какой-то один исключительный момент назвать, наверное, невозможно. Счастливая жизнь и должна быть так устроена, чтобы счастье в ней переживалось не в один исключительный миг божественной благодати, а как некоторая череда заслуженных, а иногда незаслуженных удач, которые зависят не только от тебя, но и от общей конфигурации происходящего вокруг, от того, какие люди с тобой встречаются и как складываются отношения с ними. Главное счастье — это взаимопонимание с другими людьми.

ИСТОЧНИК: Арзамас https://arzamas.academy/mag/1263-zenkin