Этот заголовок газеты «Россия» №48 (210) за 14-20 декабря 1994 года в сочетании с «заглавным» фото и колонкой «Не остаться бы с носом» — реакция на события, происходящие в Чечне и вокруг нее, на действия направляемых президентом «силовых структур». Есть в еженедельнике и отклик на годовщину Государственной думы и Конституции страны.

Кого центральная власть хочет обмануть переговорами, начавшимися во Владикавказе, — россиян, чеченцев, мировую общественность, себя? Пока российская сторона тщетно ищет тот стол, за который сядут, противоборствующие чеченские стороны, началась полномасштабная война российской армии со всеми поднявшимися горскими народами Кавказа. Первые кадры военной хроники не оставляют надежды: на «разоружение бандформирований» с приказом «не стрелять» отправлены опять безусые и пухлогубые срочники последнего призыва. Понятное дело: спецназы под «Мостом» отсиживаются. Число пленных, убитых и раненых российских солдат и офицеров растет ежечасно, даже по скупым официальным сообщениям. Еще день — два, и мы забудем, что война началась с «локального чеченского конфликта» — он станет неактуален. Не забыть бы, что именно сейчас, в самом ее начале президент бомбит Грозный (и в прямом смысле слова тоже) своими обращениями, а министр обороны России продолжает удивляться, что «российские граждане» в лице ингушей, дагестанцев, адыгейцев и т.д. стреляют в спину «таким же российским гражданам» в лице солдат в форме ВС России. Ельцину крупно повезло, что его силовые министры проводят операцию на Кавказе, а не в кремлевской больнице. Представляете, сколько было бы невосполнимых потерь? Армия, как сообщают официально наводит порядок внутри страны. Почему же не отпускает ощущение, что уходят наши мальчики на какую — то чужую, далекую войну. И долго еще будут туда уходить. Наверное, потому, что, радея о сильной государственности российской, глупо, а подчас и преступно не помнить известную горскую пословицу: «Когда человек спешит на запах жареного шашлыка, он может попасть в место, где клеймят ослов…»

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ «Валерик»

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: жалкий человек …

Чего он хочет? . Небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он … Зачем? …

— А сколько их дралось примерно

Сегодня? — «Тысяч до семи».

А много горцы потеряли? «Как знать?» — Зачем вы не считали!

Да, будет, — кто — то тут сказал,

— Им в память этот день кровавый! —

Чеченец посмотрел лукаво

И головою покачал…

Не остаться бы с носом …

Алексей ФРОЛОВ

Kак бы ни смягчали толкователи президентского указа от девятого декабря его суровый, недвусмысленный тон, российское общество сразу же обеспокоилось грядущим, ощетинившись в тревожном ожидании войны. В минувшую пятницу в Думе с полной уверенностью называли дату ее начала пятнадцатое декабря, очевидно, связывая этот срок с окончанием амнистии для тех, кто не пожелал сложить оружие в Чечне. Называли пятнадцатое, а произошло все одиннадцатого. Как раз в канун первой годовщины Конституции, тем самым как бы подчеркивая абсолютную конституционность нынешнего силового жеста.

В предшествующий вторжению остаток дней наблюдатели вроде бы скрупулезно подсчитали варианты последствий использования, как говорится в указе, «всех имеющихся у государства средств для … разоружения всех незаконных вооруженных формирований». И так получалось, что самым страшным увиделась затяжная , изматывающая война а- ля Афган с той лишь, добавим от себя, разницей, что там все — таки были «чужаки». В Чечне же придется- если придется — воевать со своими собственными гражданами. То есть ввязываться в гражданскую войну. Причем если учитывать все привходящие обстоятельства, то не на чеченском пятачке, а самым что ни на есть полномасштабным образом.

Может, большинству наблюдателей об этом не хотелось или страшно было думать. А может быть, по инерции при одном только упоминании чеченского вопроса захотелось спрятать голову в песок? Так или иначе, а о вероятности подобного исхода обществу напомнил не кто иной, как сам президент в воскресном обращении к народу. «Сейчас, — говорилось в обращении, мирным переговорам, свободному волеизъявлению чеченского народа препятствует нависшая опасность полномасштабной гражданской войны». И хотя, по мнению наиболее проницательных аналитиков, причина здесь явно путалась со следствием (так, видимо, легче было оправдать произошедшее вторжение), идея полномасштабности превращалась из досужих разговоров во вполне официальную версию. Остается загадкой, все ли при таком обороте дела всерьез взвешивалось и просчитывалось? Ибо бездумно блефовать и блефовать без конца было бы самоубийственно, пагубно для России.

Вот аргументы. Расставленные по периметру чеченских границ российские войска и даже танковая армада, взявшая намедни республику в клещи, вряд ли обеспечат локализацию конфликта, воспрепятствуют повсеместному его расползанию. И не только потому, что Чечне — факт известный будет оказана и уже оказывается военная помощь со стороны поднаторевших в боях формирований Конфедерации народов Кавказа, а значит, в чеченскую кампанию будут втянуты представители практически всего северокавказского региона. Не упущено ли из виду настроение, к примеру, донского казачества? Безуспешно пытаясь добиться от федеральных властей некогда изъятых у казаков прав и свобод, донцы заимели сегодня полюбовный договор с мятежной администрацией Дудаева. И не то чтобы при удобном случае они поднимут руку на российского солдата, но, надо думать, вряд ли позволят годами мять пограничные с Чечней тучные земли танковыми гусеницами, а детей и стариков своих держать в атмосфере нескончаемой междуусобицы… Не иначе как мимо ушей было пропущено лаконичное, но весьма дальновидное заявление президента Ингушетии генерала Аушева. На прошлой неделе он сказал, что через территорию его республики народ не пропустит в Чечню экспедиционные войска, ибо чеченцы — братья ингушей. В первые же часы выступления войск это вполне подтвердилось. По сообщениям из разных источников, ингуши останавливали военные машины, вытаскивали оттуда солдат, а технику безжалостно поджигали, стреляя по бензобакам и колесам … На этом основании генерал Грачев посчитал Аушева объявившим войну России, косвенно подтверждая вероятность перерастания конфликта в российско- чечено- ингушский.

Опасность расползания локальной войны обнаружилась в эти дни и в традиционно мирном Дагестане, через который в Чечню выдвигалась еще одна группировка российских войск. По последним сведениям, кипение страстей здесь достигло верхней точки после случайного выстрела в дагестанском приграничье. Местные жители пленили экипажи четырех БТР, разоружив в понедельник около пятидесяти российских солдат и офицеров. И слава Богу, что там не завязалась перестрелка. А это может случиться в любую минуту из — за сущего пустяка, просто под горячую руку.

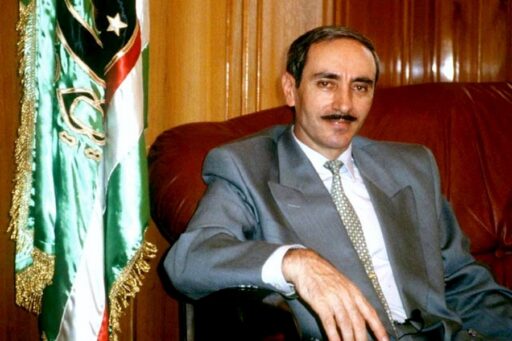

Очевидно, такой расклад событий, возможно, не попавший в поле зрения российской верхушки, ясно предвидел Джохар Дудаев, в котором российские власти, нажимая на его роль главного пахана Чечни, проглядели не только способного военачальника и знатока местных условий и нравов, но и самородка — дипломата.

3апомнилось, как в начале прошлой недели он ловко вбивал клин между российскими военными и московскими властями, заявив после пития шампанского с министром Грачевым, что, мол, военные с военными всегда могут договориться. He в пример, надо полагать, политикам … Очевидно, этот же мотив прозвучал и в субботнем обращении Дудаева к войскам, блокировавшим со всех сторон Чечню. И, видимо, возымел кое — какое действие. Ходят упорные слухи, что некоторые российские военнослужащие успели перейти на сторону мятежников. Мастерски сыграл Дудаев, и выбирая для переговоров с Россией посредников. Сначала это был господин Ландсбергис, кандидатура которого была отвергнута. Кому — то показалось, что негоже впутывать во внутрироссийские дела иностранца. Тогда был предложен авторитетный россиянин — Михаил Горбачев, который охотно откликнулся на дудаевское предложение. Но стоит ли говорить, что для высшего политического руководства России это был удар ниже пояса. Многие наблюдатели считают, что кандидатура Горбачева ускорила появление указа от 9 декабря, на что Дудаев, вероятно, и рассчитывал, имея теперь возможность демонстрировать миру нежелание Кремля вести переговорный процесс до введения войск, которое как минимум должно было послужить актом устрашения. Вместе с тем после освобождения пленных наемников, которым, казалось бы, неминуемо был уготован расстрел, генералу удалось заслужить симпатии многих россиян.

Мы не преследуем цель обелить или приукрасить образ Джохара Дудаева. Скорее хочется подчеркнуть его политическую поворотливость и, если хотите, изощренность. Ведь в смертельном сеансе перетягивания каната с Москвой Дудаев исчерпал далеко не все свои возможности. И даже в самом крайнем случае, следуя своим внутренним установкам, продиктованным сумасшедшей идеей полной независимости Чечни от России, он способен взять Кремль за горло.

Давайте вспомним о том, о чем в пылу последних событий почти напрочь забыли. В Чечне живет свыше ста тысяч русских и русскоязычных. Исход их на родину предков сегодня крайне затруднен. И не только потому, что вокруг Чечни не первый день установлены строгие кордоны, двойной, а то и тройной заслон пограничной стражи. В Россию тянет, но там податься практически некуда, там свои едва сводят концы с концами. В Чечне, хотя и взрывоопасно, но остается десятилетиями нажитое. Словом, из двух зол предпочитается меньшее. Однако, считают аналитики, такой выбор может обернуться для русских в Чечне бедой. Мало того, что в любой момент на них может обрушиться гнев аборигенов, стоит только кому — то объявить этих несчастных «пятой колонной». Российские семьи, что бы ни говорил Дудаев , являются уже сегодня не только мишенью для завтрашних русских бомб, но и потенциальными заложниками режима. И Дудаев, обреченный однажды на безвыходность, может разыграть эту трагическую карту. Не иначе как в предощущении этого десятки русских женщин, жительниц Грозного, решили в минувший понедельник выйти навстречу вторгающимся войскам, дабы умолить их не штурмовать Грозный …

В последние дни российские власти, кажется, слегка опамятовались. То ли понимая, что и впрямь втягиваются в полномасштабную гражданскую войну. То ли напугавшись реакции общественности. Видано ли, чтобы в несанкционированном митинге протеста на Пушкинской площади в Москве коммунисты бушевали рядом с «демвыборосами»?

Президент отправил послание Федеральному Собранию, хотя и запоздало, но испрашивая по сути дела совета, как быть, на взгляд парламентариев, с Чечней.

В понедельник во Владикавказе начались переговоры. Почему — то они ведутся отдельно с дудаевцами, отдельно с оппозицией. Причем оппозиция уже согласилась разоружиться.

Войска остановились было в двадцати километрах от Грозного. Однако после наступления на Грозный в ночь с понедельника на вторник, в котором, по свидетельству чеченской стороны, участвовала и артиллерия, откатились, неся потери, назад, за шестидесятый километр …

… И по — прежнему неясно, что день грядущий нам готовит.

Пятой Государственной думе исполнился год. Столько же и новой российской Конституции. Какие уроки можно извлечь из допущенных ошибок? Как рациональнее использовать оставшееся время?

Мыслями по этому поводу с корреспондентом «России» поделились — председатель Госдумы, лидеры парламентских фракций и депутатских групп.

ИВАН РЫБКИН: Значительных решений два: «Договор об общественном согласии», которому предшествовал «Меморандум о согласии», и Гражданский кодекс. Благодаря этому Дума сможет уйти от митинговости, которая сегодня еще остается в ее работе.

АЛЕКСАНДР ШОХИН: Главное достижение Думы за год — то, что она работает. Несмотря на раскручивающуюся спираль противостояния, она собирается не для разминок, а действительно принимает законы. Такие, как Гражданский кодекс, который является основным законом рыночной экономики. Что касается Конституции РФ, то ясно одно: ее нельзя ломать насильственным путем, иначе мы превратим ее в ту старую Конституцию, которая так часто менялась, что превратилась в непонятно что. Она, конечно, несовершенна. И многие, если бы им дали возможность, внесли бы в нее какие — то поправки. Кроме того, я думаю, что не следует пользоваться заложенными в современной Конституции РФ крайними механизмами выяснения отношений: разгон Думы и др. Нужно хотя бы года два прожить, чтобы воспитать в себе элемент законопослушания. Затем уже можно и поправки вносить, и крайние механизмы использовать.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: Главное достижение, если это можно назвать достижением, — то, что мы не скатились к полному самовластию криминально — политической мафии. Главный прокол — то, что не хватило воли и мужества поставить в центр внимания главные проблемы, такие, как здоровье народа, безопасность, развитие экономики, социальная защита граждан. За оставшееся время необходимо прежде всего подготовить законы о выборах Президента, Федерального собрания, местного самоуправления, проведении референдума и, приняв их, обеспечить досрочные выборы президентской власти. Потому что в том виде, как она есть, президентская власть является главной разрушительной силой в стране.

ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ: Вопреки предсказаниям и желаниям многих политических структур Дума как парламент все — таки состоялась. Политизированности Думы вряд ли можно было избежать, потому что конфликт между исполнительной и законодательной властями заложен в самой их природе. Минусом Думы в прошедшем году стала также пассивность руководства Думы, лидеров ее фракций в информировании через СМИ о работе, сущности работы Думы. Они мелькают на экранах со своими оценками, прогнозами, политическими программами, но информации о работе самой Думы очень мало. А в регионах в это время полный информационный вакуум по работе Госдумы.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: Не было ни одного важного решения, кроме политической амнистии. А русский вопрос, сколько ни поднимали его наши и другие депутаты, до сих пор не прошел. До сих пор только двести депутатов голосуют за то, чтобы создать комиссию по русскому православному народу, по беженцам, по положению русских во всех регионах бывшего СССР. Мы не защищаем свой народ. Госдума не смогла найти правильные контакты с исполнительной властью. Исполнительная власть не учла результатов голосования. По результатам голосования большинство россиян одобрило курс ЛДПР. Но он не реализуется. Что касается Конституции РФ, то процентов на двадцать ее нужно совершенствовать.

МИХАИЛ ЛАПШИН: Самое значительное решение Думы еще впереди. А самое главное в работе Думы — то, что она состоялась как орган государственной власти и работает. Серьезным ее упущением является то, что Дума в течение этого периода не взяла на себя контрольных функций и не приблизилась к рассмотрению тех огромных недостатков, которые есть в Конституции РФ. Конституция у нас монархическая, бонапартистская, а Дума в какой — то степени безвластна. Нужно, чтобы мы были работающим органом, а не просто принимающим законы.

Подготовила Наталья КОПОСОВА

Странный праздник, учрежденный впопыхах

Эстонская поговорка «Толстая колбаса лучше длинной конституции» значительно более прагматична, чем известное с чеховских времен сомнение относительно того, что лучше: конституция или осетрина с хреном. И, видимо, не случайно. Во времена, когда и Россия, и Эстония были объединены общей Конституцией, в этой балтийской республике колбаса все же была. У нас же и упомянутый продукт, и осетрина были лишь объектом вожделения.

Александр ЕВЛАХОВ

Tеперь в России есть и Конституция, и колбаса, и осетрина. Правда, не для всех. Зато был назначен общий праздник. Дня колбасы — нет, а день Основного Закона — есть. Так сказать, по традиции. Было 5 декабря, потом 7 октября Теперь, вроде бы 12 декабря. У нас вообще, кроме Нового года, все «красные дни» — праздники меньшинства. 12 июня — день российского суверенитета — в силу неопределенности смысла превратился в дачно- огородный день. 7 ноября празднуют единицы, но зато обеспечивают ударным трудом почти все силовые структуры. Что до дня Конституции — то его не отмечает никто. Раньше это был святой день для диссидентов. Помните, у Александра Галича:

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!

Считается, что эти строки посвящены тем, кто на Красной площади протестовал против ввода советских войск в Чехословакию. Должно быть, потому, что написано это в августе 1968 года и четыре года спустя исполнено в компании именно этих участников демонстрации, вернувшихся из ссылки.

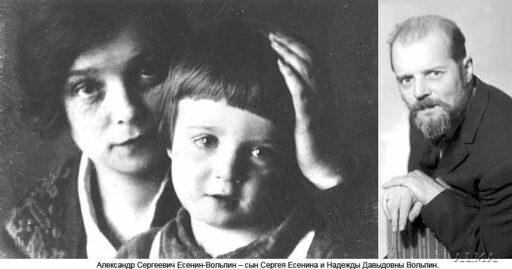

Но была другая площадь — Пушкинская, куда 5 декабря 1965 года вышли несколько человек во главе с Есениным-Вольпиным под лозунгом «Уважайте Конституцию — Основной Закон СССР». Они вышли защищать сталинский Основной Закон, который, как известно, декларировал все демократические права, включая свободу слова и свободу печати. Именно этот день стал днем формирования в стране организованной оппозиции.

В июле 1976 года Амальрик был вынужден покинуть СССР. В эмиграции продолжил общественную и публицистическую деятельность, написал книгу воспоминаний «Записки диссидента» и книгу-исследование «Распутин».

Как вспоминал один из ее основоположников Андрей Амальрик одиннадцать лет спустя, в 1976 году, «площадь была заполнена народом так, что остановилось движение, перед памятником стояла цепь солдат, а верхом на Пушкине сидел гебист и еле успевал вертеть в разные стороны японской камерой».

К слову сказать, в этих же записках Амальрик рисовал другому диссиденту — Яхимовичу — и свой сценарий переворота, как и в эстонской поговорке, тесно связанный с колбасой. «В один прекрасный день … народ отправится в магазин за колбасой и обнаружит, что колбасы нет. И хотя неоднократно не бывало колбасы, а некоторые даже не представляют себе, что это такое, но тут как бы зубчик сорвется в механизме, он пойдет на раскрутку — народ заволнуется, раздадутся крики: «Где колбаса?! Жрать нечего!» Начнут бить стекла, двинутся к райкому, испуганная власть разбежится и в упоении успеха покажется слишком незначительным требовать колбасу, а не свободу, равенство и братство! Народ двинется к тюрьме и с криками «Свободу Яхимовичу!» освободит вас. И вы с балкона произнесете к народу речь о народе, после чего народ разбредется по домам, чтобы наутро обнаружить, что в магазинах нет уже не только колбасы, но и хлеба»

B се это было, было, было … А теперь? Теперь есть все и колбаса, и Конституция, также гарантирующая права и свободы. Подчеркнем еще раз: не для всех. В этом смысле мы значительно ближе не к развитым странам, а к Древней Греции, где тоже все граждане были полноправными, но не все считались гражданами.

Стало уже общим местом говорить о том, что разделение властей обернулось умножением президентской власти, право наций на самоопределение подмяло права человека, а право частной собственности наиболее успешно реализовано прежней номенклатурой. В общем, оценив как «недемократичный» законопроект о люстрациях, имеем то, что имеем: номенклатурную демократию.

Хотя в России права и свободы реализуются в более полном объеме, чем в абсолютном большинстве других бывших союзных республик (и в этом смысле неудивительно, что все едут сюда и никто — в другие страны СНГ), гарантируются центральной властью они значительно слабее, чем, скажем, пять лет назад в условиях СССР. Строго говоря, президент быть гарантом прав человека на всей территории РФ просто не в состоянии. И можно легко спрогнозировать, что, если так будет и дальше, в некоторых регионах уже очень скоро будет установлена тирания глав администраций. Со всеми атрибутами — вплоть до собственных «пытошных изб» и тюрем. Общее же количество политзаключенных и «политпропавших без вести» вообще не будет поддаваться никакому подсчету.

Что же делать? Как это ни парадоксально, но сегодня уже просто поздно делать что — либо иное, кроме еще большего усиления президентской власти и укрепления чиновничьего аппарата. Главы администраций, безусловно, должны быть избираемыми, как и представительная власть. Но статус представителей президента должен быть существенно изменен. Из «уха и ока государева» они должны стать полноправными представителями центральной власти с разветвленным и квалифицированным аппаратом, с непосредственным подчинением всех территориальных силовых структур, а также полномочиями приостанавливать решения местных властей (как, к слову сказать, это могут делать префекты во Франции). Уж если мы все равно пришли к номенклатурной демократии, то придется восстанавливать и институт центральной и региональной номенклатуры. Без всего этого рассчитывать на осуществление и тем более на прямое действие Основного Закона просто абсурдно.

Объективной потребностью является сегодня возрождение по всей стране правозащитного движения. И день 12 декабря должен быть прежде всего днем активных действий его участников.

Депутатская молитва

«…таково, вероятно, свойство моего организма. Весьма вероятно , что под тот орган , который дает способность обещать , место было отведено с такой щедростью , что его не хватило для того органа, который давал бы мне способность выполнять обещания». Марк Твен «Простаки за границей»

Итак, в Санкт — Петербурге в результате весеннего и осеннего циклов выборов сформировано собрание из 49 депутатов (в одном округе выборы вновь не состоялись из-за недостаточной явки). «Россия» несколько раз затрагивала данную тему. Новое обращение к ней уже к итогам выборов связано с той ролью, которую традиционно играет Питер в процессе реформирования России. В конце восьмидесятых он забегал вперед всех по пути демократизации общественной жизни, потом стал демонстрировать небывалую пассивность избирателей. Сейчас, похоже, наметился выход из оцепенения.

Сперва об обещаниях, без которых и выборы не выборы. Самое поразительное из них дал депутат Госдумы Виталий Савицкий (сам в Горсобрание не баллотировавшийся) митрополиту Санкт — Петербургскому и Ладожскому Иоанну. В обмен на благословение возглавляемого им Христианско-демократического союза Савицкий заверил владыку, что каждое заседание Горсобрания будет начинаться и заканчиваться молитвой (к тому времени в собрание уже были избраны татарин и узбек, да и атеисты там не перевелись). Тем не менее все ХДСовские кандидаты выборы проиграли. Блок «Любимый город» в качестве полуофициального лозунга призывал встретить Новый год с новым мэром, словно забыв об Указе президента РФ от 3 октября № 1969, которым тот возложил на себя назначение и увольнение глав администраций городов федерального значения.

Нелишне еще раз подчеркнуть, подлинными победителями выборов стали независимые кандидаты, к кому бы они ни примкнули потом, их в собрании почти половина. Бестактный призыв ряда блоков перед вторым туром не голосовать за независимых не сработал. Теперь они в собрании сила, с которой партийным депутатам придется считаться. Кстати, выборы не убавили скепсиса в отношении реального веса этих партий. Исключение составляет блок «Коммунисты Ленинграда», сумевший в отличие от весны получить 3 депутатских мандата остальные 5 его представителей отсеялось во втором туре.

Много толков о том, что к власти рвутся большие деньги. Действительно, в Горсобрании каждый пятый (11 депутатов) предприниматель. Однако избирательные объединения, демонстрировавшие в предвыборной кампании богатство своей финансовой базы, имели весьма скромные успехи. И снова дело в личности кандидата.

Тревожный симптом — стиль взаимоотношений конкурентов за мандат. По этому поводу интересно выслушать мнение Риты Маловой, секретаря Горизбиркома: «Существует устоявшееся понятие «ленинградский (петербургский) дух», культура поведения. Вместо этого применяются самые неблаговидные способы. Дошло до применения физической силы, когда в 6 — м округе избили агитаторов. Были письма и звонки с угрозами в адрес членов Горизбиркома. Нам высказывались претензии, что среди кандидатов оказались люди, ранее судимые либо состоящие на учете в психдиспансере. Но ведь за подбор кандидатов отвечают те, кто их выдвигает, у комиссии же нет полномочий их проверять».

В связи с выборами в Петербург приезжали лидеры многих партий, ставили свои имена на партийных списках, благословляя тем самым всех скопом — достойных и не очень. Тем самым они заодно разделили и ответственность с теми кандидатами, которым избирательные комиссии выносили предупреждения за разнузданность предвыборной пропаганды. Об этом стоит задуматься Григорию Явлинскому, потому что его фамилия фигурировала среди поддерживавших блок, особо отличавшийся нападками на конкурентов. Так ведь и своих избирателей растерять можно, когда придет время самому обращаться к ним за мандатом. В целом же, как выразилась Р.Малова, избраны «нормальные депутаты, способные наладить совместную работу, только бы помнили о тех, кто их избрал.

Итак, господа депутаты, помолясь, приступим?..

Юрий СВЕТОВ Санкт – Петербург

Перрон, купе – зона безопасности?

Петербуржцы и москвичи не обходят стороной проблему грабежей в поездах, следующих из города на Неве в столицу и обратно. С этим вопросом показалось резонным обратиться к полковнику милиции Константину Ковалеву. Из своих пятидесяти лет он двадцать отдал милиции, B основном, транспортной. Ныне он заместитель начальника Северо- западного управления внутренних дел на транспорте, начальник службы по работе с личным составом.

Когда же прекратятся грабежи в поездах?

— Думаю, очень нескоро. Воровали и будут воровать, пока есть люди, способные на это. Не секрет, что в Москву регулярно ездят состоятельные люди, вдобавок еще и демонстрирующие свое богатство. Откровенно скажу, что на реальные факты воровства в поездах Петербург — Москва накручено множество придумок, конкретных же заявлений единицы. Если с поездом едет наряд сопровождения и кого — то обворовали — воспринимаем как ЧП и соответственно реагируем.

— Почему же милицейское сопровождение бывает не во всех поездах?

— Есть президентский указ о создании службы сопровождения поездов дальнего следования. Планировалось выделить нам примерно тысячу человек, чтобы обеспечить охрану поездов, отправляющихся со всех пяти питерских вокзалов. Но средств нет, и дело застопорилось.

— Однако при покупке билета в некоторые поезда с пассажира берут деньги за охрану?

-Это коммерческие структуры, против создания которых мы не возражаем, чтобы хоть так обеспечить безопасность на отдельных маршрутах. Не пассажиры должны платить за свою безопасность на железной дороге. Это дело государства, коль дорога государственная. Сопровождение за казенный счет — вот что будет эффективным, если наконец нам выделят штаты.

— Но вот в пригородных электричках милиционера встретить нынче не редкость.

— Разработан график патрулирования, поскольку полностью по всему маршруту все электрички сопровождать немыслимо: наряд едет минут 15-20 в одной, потом переходит в другую и так далее. Я сам частый пассажир электричек — видно, как резко сократилось число хулиганствующих там подростков, бузотеров, шулеров …

— В силу частых поездок невольно сравниваешь московские и питерские вокзалы. Есть ощущение — и московские коллеги его разделяют, что у нас порядка больше.

— Спасибо на добром слове. Конечно, больше всего хлопот причиняет крупнейший наш Московский вокзал и Финляндский, доступ к которому открыт со всех сторон. Только вот беда: выдавили мы весь асоциальный элемент с вокзалов — они расползлись по окрестным домам и дворам, там свои «навыки» реализуют. Предлагают вновь ввести перронные билеты, мол, меньше посторонних тереться будет. От жизни большого города этим не отгородиться. В очередной раз обидим людей, запросив с них еще один налог, а положение не улучшим.

-У вас, кроме юридического, еще и философское образование. Вероятно, этим объясняется, что рядом со стендом «Лучшие по профессии» висит стенд с цитатой из Розанова, сказавшего, что Родину «должны мы любить, именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, порочна». Ваши сотрудники имеют дело преимущественно с порочной стороной жизни. Кто они?

— Я их разделил бы на две категории: одних условно назовем «энтузиастами». Они остаются здесь на всю жизнь, которая может оказаться и не очень длинной, — видели , на входе мемориальная доска с именами погибших на службе ? Такие люди составляют костяк. Но есть и другие — временщики: пришел, увидел, что работа грязная, зарплата тысяч 250, а вокруг соблазнов масса и побежал коммерческие структуры охранять.

— У вас ведь особая специфика: человек на службе во многих случаях сам себе голова, вынужден принимать решения, когда начальства поблизости нет.

-Конечно. Едет наряд сопровождения, у него в поезде служебное купе — можно проваляться в нем всю дорогу. Естественно, существуют гласные и негласные методы контроля, но главное отношение самого человека к службе, его совесть, его ответственность. Или наряды в тех же электричках, можно уклониться от встречи с нарушителем, а можно искать и пресекать их действия, порой с риском для собственной жизни.

— Вы сами — то как пришли в милицию?

Как многие в те годы — партия направила. Но я и сам хотел конкретную работу. Из прошлого нельзя огульно все отбрасывать, например, опыт формирования коллективизма, когда мнение товарищей о том, как ты к делу относишься, для тебя столь же важно, как и оценка начальника. Службы, подобные возглавляемой мною, существуют в полиции многих стран, только там в них и психологи, и социологи, и капелланы, и специалисты по социальной реабилитации …

-Константин Иванович, давайте вернемся к тому, что послужило поводом для нашего разговора. Беспокойства по поводу путешествия из Петербурга в Москву порой принимает форму общественного психоза. Как его преодолеть?

— Прежде всего самому об этом побеспокоиться — не демонстрировать деньги и драгоценности, не разбрасывать вещи, купе закрывать, не распивать с попутчиками спиртные напитки. Раздаем об этом памятки, по поездному радио объявляем — многие пропускают предупреждения мимо ушей. Не дай Бог, случилась неприятность, немедленно заявляйте в милицию — а то разговоров много, а конкретных заявлений по этим фактам, повторяю, почти нет. Вместе с железнодорожным начальством усиливаем спрос с проводников — они в первую очередь отвечают за порядок в вагоне. Должны и ночью следить за порядком, а не спать. И, конечно, мы — транспортная милиция — будем стараться как можно профессиональнее выполнять порученное нам дело, охранять пассажиров от жулья.

Беседу вел Юрий СВЕТОВ Санкт — Петербург