Для людей Средневековья важнейшим источником информации был слух: они узнавали новости из объявлений глашатаев и отмеряли время по церковному колоколу. В эпоху Ренессанса печатные книги изменили подход к взаимодействию с окружающим миром. Правда ли, что мы живем во времена гегемонии визуальности и как это на нас воздействует? Рассказываем о том, как историческая трансформация роли зрения повлияла на культуру и искусство.

Алиса ЗАГРЯДСКАЯ

Глядя на средневековые плоскостные изображения и объемные картины ренессансных мастеров, можно задаться вопросом: как случилось, что за какие-то пару столетий европейцы радикально пересмотрели подход к живописи, который не менялся существенно долгие века? Один из возможных ответов — это произошло из-за усиления роли зрения, которое потеснило остальные способы восприятия: слух, вкус, обоняние, тактильные ощущения. Во всяком случае, такова теория историка Люсьена Февра и философа Маршалла Маклюэна.

Окулоцентризм (или оптикоцентризм) европейской цивилизации активно обсуждают в гуманитарных науках и сейчас. Философы и антропологи стремятся эмансипировать другие чувства, рассуждают об ольфакторной слепоте или недостатке тактильных переживаний.

В свою очередь, незападные философии часто подчеркивают альтернативные способы чувствования в национальных культурах — например, важность ритма для африканца согласно эстетике негритюда.

В Европе, во всяком случае в официальном пространстве, зрение утвердилось в качестве ключевого канала информации. «Главное» чувство исторически увязывается с разумом и мышлением. Ему приписывается рационализирующая, упорядочивающая функция, оно служит методом познания, определяющим научный подход. История гегемонии зрения насчитывает около 500 лет — совсем чуть-чуть по меркам человечества, но за это время произошло многое.

Слухом земля полнится

«После полудня состоится казнь преступника, обвиненного в следующих злодеяниях…», «Накануне Иванова дня будет совершаться варение пива, а посему за день до того запрещено мочиться в реку или совершать там омовения» — в Средние века важные городские новости сообщали вестники на площадях. Внимание к объявлениям привлекали звуками трубы. Герольды регулировали празднества с помощью выкриков, объявляли имена победителей на рыцарских турнирах.

Также глашатаи помогали лавочникам сбывать товар. «Если кто нуждается в продаже чего-либо, он должен оповестить об этом через глашатая, который утвержден графским наместником», — сообщает английский статут XIV века. Иногда торговцы и ремесленники справлялись сами, так что в рыночных кварталах звучало много громогласных объявлений. На одном углу предлагали ткани, на другом — мясо или овощи.

Чтобы насытиться пищей духовной, жители средневековых городов слушали церковные проповеди, а также развлекались, слушая пение менестрелей и поэзию трубадуров. Конечно, миракли и другие представления включали визуальный опыт, общие танцы задействовали кинестетическое чувство и тактильность. Но ту информационную нишу, которую впоследствии оккупировал текст, в Средние века занимала звуковая информация.

Повествование было важной частью коммуникации между членами семьи и друзьями. Библейские истории, сказки, были, слухи, импровизации — обязательная часть средневекового общения. Хороших рассказчиков высоко ценили. Идеальная ситуация представлена в «Декамероне» Джованни Боккаччо: юноши и девушки, скрываясь от чумы на отдаленной вилле, по очереди рассказывают истории с продуманной фабулой, моралью, анекдотическими и романтическими деталями.

Чтение про себя — относительно позднее изобретение. Средневековые авторы предполагали, что их сочинения будут озвучивать, и строили текст соответственно. Только со временем движение губ и бормотание при чтении начнут воспринимать как признак малограмотности.

Но когда-то проговаривание слов и чтение-пение помогало лучше проникнуть в смысл текста и запомнить его. Чтение вслух актуализировало разные соматические переживания, от управления дыханием и голосом до раскачивания в такт — эти телесные опыты тоже участвовали в процессе понимания.

«Нет ничего более чуждого средневековому миру, чем современный читатель, пробегающий глазами газетные строки и просматривающий колонки в поисках чего-нибудь интересного или листающий страницы какой-нибудь диссертации, чтобы понять, стоит ли она более внимательного прочтения, и останавливающийся, чтобы одним-двумя движениями глаз извлечь суть из страницы».

Х. Дж. Чейтор «От написанного к напечатанному»

Средневековое понимание пространства и времени в значительной степени опиралось на слух. Без развитой картографии, чтобы добраться куда-то, требовалось заручиться поддержкой того, кто подробно расскажет о маршруте. Время отмерял церковный колокол, который звонил раз в час, отмечая большие промежутки времени — о минутах и секундах тогда не особенно задумывались. Таким образом, в Средние века слух был важнейшим источником информации и гарантом истины (вспомните выражение «Я своими ушами слышал»).

В живописи Средних веков сказывается некоторое равнодушие к зрительному опыту.

В этом художественном мире символическое преобладает над предметным, для него характерны аллегоризм и относительное пренебрежение к портретному сходству.

Богословы сформулировали учение о прекрасном, включавшее эстетику пропорции, света и цвета. Однако здесь соответствие количества сторон света, геометрического квадрата и букв имени Адама — пропорция символическая — оказывается принципиальнее буквального подобия. Средневековым миниатюрам свойственна простота и чистота цвета, без колористического изобилия последующих веков.

Видя изображение единорога, образованный человек понимал, что перед ним указание на Христа, а пегаса полагал таким же реальным, как льва, поскольку оба отсылали к сверхчувственной реальности.

«Для средневекового сознания любая вещь была бы бессмыслицей, если бы значение ее исчерпывалось ее непосредственной функцией и ее внешней формой; с другой стороны, вещи пребывали целиком в действительном мире», — писал философ и исследователь культуры Средневековья Йохан Хейзинга.

Одно из первых концептуальных суждений о роли слуха в прошлом принадлежит французскому историку Люсьену Февру. В работе «Проблема неверия в XVI веке. Религия Рабле» он настаивал на том, что гуманистическое мышление не было атеистическим, и обращает внимание на принципиально иной способ чувствования людей прошлых эпох. Февр предположил, что еще в XVI столетии (он относится к сторонникам медиевизации Ренессанса) зрение считалось менее значимым источником информации. Это явление историк назвал визуальной отсталостью. В то же время слух и те чувства, которые, согласно идущей со времен Античности иерархии, называются низшими (вкус, обоняние и осязание), куда больше сообщали о мире, чем в наши дни.

С точки зрения Ренессанса

В эпоху Возрождения существенно меняется образ жизни и картина мира. Люди совершали географические открытия, осваивали новые пространства, а для путешествий и торговли нужно было создавать всё более подробные карты. Измерение времени с помощью ратушных часов приходит на место церковного колокола.

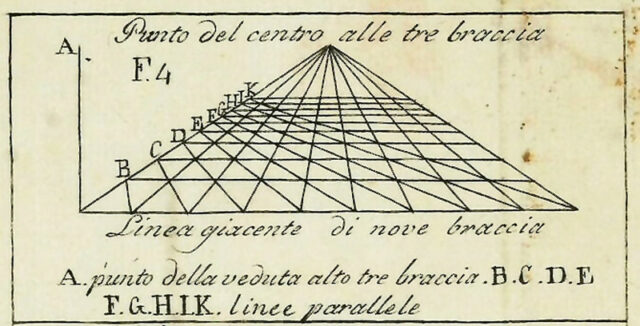

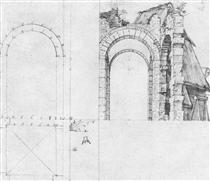

Роль визуального возрастает в высокой культуре Ренессанса вместе с усилением субъектности и антропоцентрическими тенденциями. Зрение теперь отражает индивидуальное бытие — например, живопись реконструирует человеческий взгляд. Неслучайно в это время появляется прямая перспектива, изучению которой посвящают себя Леон Баттиста Альберти, Альбрехт Дюрер и другие мастера-гуманисты.

Подражание природе становится всё более принципиальным, а в его основе лежит буквальная «точка зрения», относительно которой сходятся или расходятся линии, создавая иллюзию трехмерного изображения.

Также в эпоху Возрождения развивается портретное искусство, передающее как внешность, так и субъективное переживание. Если Альберти описывал картину как окно в мир, то Леонардо да Винчи — как окно души. Растет интерес к образному представлению информации, внешним индивидуальным чертам, ландшафтам и пространственным проекциям — и это становится основой развития ренессансного воображения, которому поют оды художники-гуманисты.

С точки зрения канадского культуролога Маршалла Маклюэна, перелом в чувственном восприятии произошел с изобретением книгопечатания.

Печатная книга обеспечила «великий водораздел» — качественный разрыв между людьми рукописной и печатной культур. Теперь главным способом получения информации и коммуникации с миром становится зрение.

Важность остальных чувств, как показывает философ, уменьшается. Есть и другие исследования, которые подчеркивают, например, как снижалось значение обоняния из-за дезодорирования, и подтверждают купирование других архаических элементов чувственности.

Считать ли теорию Маклюэна универсальной описательной моделью — вопрос. Даже внутри европейского мира, например во Франции XVII–XVIII столетий, когда газеты и печатные книги уже стали признанным способом информирования, ароматы еще сохраняли статус средства коммуникации и были достаточно важны. Их значение подкосила только буржуазная эпоха.

Также стоит учитывать, что теория «великого водораздела» актуальна не для всех социальных классов, а в первую очередь для образованных элит. Долгое время различия в чувственности соответствовали социальному и половому разделению: интеллектуальные высшие чувства — для мужчин и цивилизованных людей, более «животные» низшие — для женщин, крестьян и варваров.

Тем не менее если раньше гарантом достоверности был скорее слух, то в официальной новоевропейской культуре зрение становится главной инстанцией, которой следует доверять, и ему же отводится задача научного постижения мира.

Оптика Просвещения

Сам термин «Просвещение» отсылает к визуальности: в «темные» умы проливается свет. Западная культура обращается к инструментам, которые становятся подспорьем разумного зрения. Кроме книгопечатания, о котором рассуждает Маклюэн, возвышению зрения способствовала линза. Эпохе философского рационализма соответствует интерес ученых-энциклопедистов к телескопам и микроскопам. Первые дают увидеть предметы далекие, вторые — бесконечно малые. Исследуя многообразие и сложность мира с помощью достижений техники, просветители упрочили роль зрения как чувства, отвечающего за когнитивность.

В то же время новые способы наблюдения мира и человека задают дисциплинарный подход, которого не знали предыдущие эпохи. Принцип прозрачности отражается в составлении карт и подробных анатомических атласов, развитии систем учета населения. Французский теоретик познавательных эпистем и динамик власти Мишель Фуко определил зрение как основной метод естественных наук Нового времени, в котором зрение вбирает в себя другие методы познания, образуя расширительный «медицинский взгляд» как основу эмпирики.

Доминирование зрения становится, таким образом, отражением стратегий власти.

Не случайно в науку вошло понятие оптики как методологического подхода — определенным способом сфокусированного и вооруженного инструментарием видения.

«Наряду с великой технологией телескопа, линзы, пучка света, составлявшей одно целое с основаниями новой физики и космологии, существовали малые техники многочисленных и перекрещивающихся надзоров, взглядов, которые должны видеть, оставаясь невидимыми. Используя техники подчинения и методы эксплуатации, безвестное искусство света и видимого исподволь готовило новое знание о человеке».

Мишель Фуко «Надзирать и наказывать»

В искусстве к XVII–XVIII векам оказываются решены основные технические задачи, связанные с подражанием природе. Мимесис вполне состоялся, и пришло время визуальных игр. Уже в XVI веке на картине Ганса Гольбейна «Послы» возникает растянутый череп — напоминание о смерти, видимое под определенным углом.

Зрение становится всё более значимым, и на этом фоне происходит его ресимволизация искусством. Здесь особенно интересен жанр картин-обманок (они же тромплёй — от французского trompe-l’œil, «обман зрения»), гротесков, визуальных загадок. Эти картины, особенно популярные в эпоху барокко, были призваны ввести зрителя в заблуждение и растерянность оптической иллюзией трехмерного изображения, визуальной провокацией, картиной в картине.

Обманки подчеркивают ключевую роль зрения и одновременно с характерным барочным фатализмом ставят ее под вопрос. Пока наука утверждает всемогущество разума, искусство интересуется: так ли безграничны способности познания? Вдруг то, что мы видим, — только видимость, обман? Может ли что-то ускользнуть от разумного взгляда? Как и ванитас (натюрморты с черепами и мыльными пузырями, напоминающие о бренности всего живого), тромплёй является философским жанром, а не просто формалистической игрой. Сквозящая в нем иррациональность дарит надежду на непрозрачность жизни и смерти для исчисления, классификации и контроля.

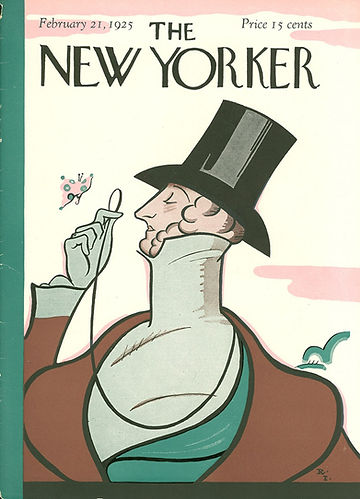

Зрение в XIX веке: лорнеты и визуальные игры

Еще в XVII–XVIII веках люди были более непосредственны в эмоциях: цветисто оскорбляли недругов, показывали грубые жесты. Но в XIX веке светское общение уже построено на сложных правилах этикета и рафинированных тонких намеках. В такой ситуации особая роль отводилась взгляду. Профессионалами в искусстве визуальных игр стали денди, законодатели мод нового века. Не всем удавалось стать такими прославленными щеголями, как Джордж Браммел, но дендистские оптические приемы отражали дух общества модерна и обозначали культурный курс.

Денди мог со значением измерять кого-то взглядом, вступать в визуальные дуэли или, напротив, намеренно не замечать. Браммел восседал в эркере лондонского клуба «Уайтс», обозревая прохожих и одновременно презентуя свой наряд и манеры. Лорнеты и монокли были непременными спутниками джентльменов.

В театре обязательным аксессуаром был бинокль, нужный не столько для того, чтобы наблюдать за представлением, сколько для рассматривания соседних лож.

Лорнирование имело эротическую функцию: наводя устройство на предмет интереса, давали понять, что интерес имеется. По той же причине излишне долгое разглядывание через стекла грозило стать неприличным. Монокли, которые исторически использовали офицеры Англии, Германии и других стран, имели брутальный или слегка снобистский флер. Встречались в обиходе модников и более причудливые устройства — трости-монокли. Как отмечает исследовательница культуры модерна Ольга Вайнштейн, этот жезл денди представляет собой недвусмысленный фаллический символ, своего рода торжество идеи маскулинной оптики.

Как уже говорилось, рациональное и суверенное зрение ассоциировалось с мужским началом, и денди довели его до совершенства. «Женщина всегда вульгарна, то есть противоположна денди», — утверждал Шарль Бодлер в своем эссе о дендизме. Однако подражать мужественным визуальным стратегиям и быть излишне остроглазой женщине тоже не следовало. Легкая близорукость, сообщающая взгляду рассеянную томность и неуверенность, была предметом хорошего тона. Тогда как увлечение женщины оптическим инструментом — верный признак эксцентричной особы, который говорит о внимательности и въедливом уме.

Кстати, очки в том виде, как мы знаем их сегодня, появились только к XIX веку, а носить их публично стали еще позже. В средневековых скрипториях монастырей использовали линзу-лупу или окуляры для чтения. Однако до появления книгопечатания и распространения грамотности массовой необходимости в очках не было. Даже те, кто применяли стекла в оправе для работы, постоянно их не носили: в официальных ситуациях это считалось неприличным. Позировали для фото и картин тоже обычно без них.

Только в ХХ веке очки легитимизируются для ношения через образ интеллектуала и эксцентричного ученого.

Во времена, когда рационалистическая философская модель переживает кризис, происходят и перемены в области визуального, зрение субъективируется по сравнению с классической моделью. Как полагает автор исследования оптической техники Джонатан Крэри, символом классического зрения XVII–XVIII веков была камера-обскура — аппарат, позволяющий создать оптическое изображение, дословно повторяя оригинал, разве что в перевернутом виде. В XIX веке же относительность зрения делается более явной. Возникает множество новых устройств и игрушек, позволяющих управлять активностью взгляда и менять точку зрения: калейдоскопы, стереоскопы, волшебные фонари и фантаскопы.

Схожую индивидуализацию зрения, риторику укрупнения и отдаления, замедления и вложения, можно заметить в искусстве модернизма. Многие живописные произведения рубежа XIX—ХХ веков направлены больше на передачу уникальной точки зрения, чем на попытку создать объективный взгляд. Схожие опыты существуют на территории литературы, которая обращается к патологической остроте ока памяти (например, в произведениях Владимира Набокова и Марселя Пруста) или сюрреалистическим видениям.

В ходе этих трансформаций визуальности возникает то, что искусствовед и философ Михаил Ямпольский называет немиметическим зрением. Внимание художников и писателей привлекают уникальные визуальные ситуации: непропорционально большое и малое, искаженное, двоящееся, а то и вовсе невидимое. Оптика еще служит инструментом сознания, но теперь уже сама сознательная деятельность субъекта туманна и загадочна.

«Визуальный поворот» и власть образов

Разные философские направления ХХ века ставили цель по-своему пересмотреть оптикоцентрические онтологии. В современной философской эстетике активно развиваются альтернативные подходы, призванные восстановить в гносеологических правах прочие чувства, в том числе не входящие в классическую пятерку. Исследователи обращают внимание на то, как статус того или иного чувства связан с социальными процессами и как человеческая культура конструирует восприятие этих чувств.

В ХХ и ХХI веке случился небольшой реванш слуха благодаря передаче и записи звука: радиопередачи, аудиообъявления, подкасты. Однако визуальность не собирается сдавать позиции. Доминирование визуального и сегодня чувствуется в языке. Мы «рассматриваем проблемы» и «не видим ничего плохого» в той или иной ситуации, «придерживаемся взглядов» и имеем «мировоззрение». Эти выражения подчеркивают связь зрения и мышления — «умо-зрения».

Теоретики «визуального поворота», исследующие новую актуализацию зрения с развитием медиа, отмечают, как растет значение визуальных образов, которые уже способны менять физическую реальность или вовсе ее замещать. Увиденная в соцсети популярная локация заставляет людей туда стремиться — так планы на выходные определяются фотогеничностью пейзажа. Виртуальность диктует телам определенные позы и выгодные для фото схемы телесности, подталкивает к потребительским выборам с помощью готовых «эстетик». А также задает формат удаленного взаимодействия с миром через визуальные сервисы, снижая необходимость в «низших» чувствах.

Также, вероятно, из-за превалирования тестов и изображений меняется сама способность запоминать и мыслить. Еще Сократ, который, как известно, предпочел не оставить авторских философских трудов, считал, что письмена вносят в души забывчивость. Сегодня так же свежо, как и две с половиной тысячи лет назад, звучат приведенные им слова о том, что увлечение невербальной информацией делает людей ложными всезнайками с проблемами в общении:

«Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения».

История приключений визуального и зрительной коммуникации в Европе напоминает об опыте людей, у которых не было печатных книг и тем более смартфонов. Устно передавая друг другу священные тексты, рассказывая занимательные истории и выясняя, как добраться в нужное место, они не только узнавали новое, но и выстраивали отношения с другими людьми и вещественным миром.

ИСТОЧНИК: Нож https://knife.media/visual-culture/