Почувствуйте себя персонажем «Улисса», бродящим по неожиданным местам, и побейте рекорд по числу пройденных шагов! Екатеринбург позволит сделать это достижение чрезвычайно содержательным и разнообразным. Разнообразие вплоть до противоречия — основа основ уральской столицы

Проследить историю мировой архитектуры

«Это город, в котором уже ничего не испортишь», — цитирует гид, создатель агрегатора экскурсий «Екбгуляем» Дмитрий Москвин одного из экспертов по екатеринбургской архитектуре. Екатеринбург и вправду начисто лишен единого ансамбля, и если лет тридцать назад, в период бурной современной застройки, это казалось настоящей бедой, то к 2020-м как будто даже превратилось в фишку. Гуляя по Екатеринбургу сегодня, можно увидеть архитектурные памятники самых разных эпох и стилей — их многообразие прямо-таки захватывает дух.

Екатеринбург, отмечающий в 2023 году свое 300-летие, возник как промышленный город «под госзаказ»: Российскую империю истощила Северная война, и Петр I форсировал развитие добычи полезных ископаемых на Урале. Железо, малахит, изумруды, золото — вокруг многочисленных рудников разрастались заводы, которым постоянно требовалась вода.

Еще в середине XVIII века реку Исеть перекрыли плотиной — так появился Городской пруд, и сегодня остающийся излюбленным местом прогулок. А Плотинка, как ласково называют ее горожане, — архитектурно-инженерное сердце Екатеринбурга: кардиологическую метафору можно продолжить, отметив, что у «сердца» есть и «клапан» — подъемный механизм затвора плотины в центральном ее прорезе.

Недалеко от Плотинки, на набережной, располагается примечательное здание — дом коллежского асессора Николая Севастьянова, построенный в 1860-е гг. Крайне эклектичный и вычурный, этот дом соединяет в своем облике элементы необарокко, неоготики, псевдомавританского стиля и, судя по всему, персональной эксцентричности Севастьянова.

Согласно городской легенде, владелец мечтал покрыть угловой купол здания золотом, но власти сочли это недопустимым: златыми могут быть лишь церковные купола. Городской голова не на шутку разозлился на коллежского асессора за это дерзкое намерение и обязал в назидание позолотить за собственный счет купол Екатерининского собора через дорогу. Севастьянов послушно исполнил указание, после чего якобы покрыл купол своего дома… платиной.

Терракотово-зеленый, словно бы резной фасад дома Севастьянова разительно контрастирует с обликом прилегающих к эффектному особняку кварталов проспекта Ленина, которые подверглись масштабной перестройке в послереволюционные годы — город, который планировали переименовать в Реваншбург в знак победы большевиков, должен был показывать всё передовое-большевистское. В том числе в градостроительстве.

Идя по проспекту Ленина от Плотинки на восток, можно проследить эволюцию архитектуры за последние два века. Горная аптека 1820-х гг., ныне Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, выполнена в стиле классицизм и напоминает сотни домов Москвы и Санкт-Петербурга, ставших затем музеями. Пустота на месте Екатерининского собора перед зданием Уралоблсовета напоминает о богоборческих временах 1930-х гг., а в само здание Уралоблсовета стоит всмотреться повнимательнее: один из каменных особняков, стоявших на площади перед храмом, не снесли, а «встроили» в циклопическое конструктивистское сооружение. Из «офисного» корпуса облсовета можно перебраться прямиком в «жилой» по специальным надземным переходам — характерная черта конструктивизма, с его тягой к предельной функциональности.

Конструктивизм — единственный архитектурный стиль, который в Екатеринбурге можно встретить в виде ансамблей. Пожалуй, эталонным среди них можно назвать Городок чекистов: квартал-коммуну, ставший вершиной авангардного эксперимента 1930-х гг. Предполагалось, что сотрудники НКВД смогут жить и работать в этом городке совершенно автономно. Следуя идее обобществления быта, проектировщики не предусмотрели в квартирах кухонь — питаться можно было на фабрике-кухне, что располагалась в клубе им. Дзержинского по соседству. При желании и в фабрику-кухню, и в рабочий кабинет, и даже в гости к соседям можно было ходить, не высовывая носа на улицу: все здания в Городке чекистов, включая жилые дома, соединены подземными и надземными ходами.

Утопию разрушила Великая Отечественная война: в Свердловск эвакуировали тысячи людей, многих расселили сюда, превратив элитное жилье в коммуналки. «Элитарность» к этому Городку так и не вернулась: сегодня он скорее служит печальным напоминанием о некогда амбициозном замысле, нежели удобным местом для жизни. Дома ветхие, коммуникации прохудились, но при этом все постройки по-прежнему находятся на балансе ФСБ и не переведены в статус объектов культурного наследия.

Еще одно екатеринбургское здание, ставшее символом всей конструктивистской идеи, — это Белая башня. Расположена бывшая водонапорка на окраине, у завода Уралмаш, на высоком холме. Она была призвана не только обеспечивать район водой, но и служить визуальным ориентиром вместо церкви. Член Комиссии ЮНЕСКО по культурному наследию Вольфганг Шустер однажды назвал Белую башню «„Моной Лизой“ советского авангарда»: построенная в 1929–1931 гг., она действительно больше похожа на арт-объект, нежели на утилитарное сооружение.

С Городком чекистов своеобразно рифмуется Екатеринбург-Сити — еще одна не вполне реализованная утопия: предполагалось, что 52-этажный небоскреб «Исеть» станет самой маленькой из четырех башен этого уральского Манхэттена. Однако пока что на неопределенное время именно «Исеть» остается доминантой — возвышаясь над группой стеклянно-бетонных зданий 2000–2010-х гг. постройки. Строительство других башен отложено, и ансамбль выглядит пусть и эффектным, но незавершенным.

Тем не менее из готовых объектов Екатеринбург-Сити открывается прекрасный вид на городской пруд и центр — возможно, даже эффектнее, чем из более знаменитого небоскреба «Высоцкий». Но на вершине «Высоцкого» есть открытый бассейн, откуда любоваться Екатеринбургом можно прямо во время заплыва — весомый аргумент оказаться в другом районе!

Но вершиной современной архитектуры Екатеринбурга стоит считать «Медный дом» от бюро Нормана Фостера. Это единственное здание от лауреата Притцкеровской премии на территории России — шедевр, прозванный местными жителями «ананасом» (другое творение Фостера — знаменитый лондонский небоскреб «корнишон»).

«Ананасная» фактура выбрана неслучайно: такая геометрия позволяет зданию улавливать и сохранять максимальное количество солнечного света, делая работу в офисе «Русской медной компании» комфортной. Правда, оценить это могут в основном сотрудники предприятия: свободного входа в здание не предусмотрено — остается любоваться снаружи.

Увидеть древнейшего Шигирского идола

Не просто так слово «идол» в русском языке — одушевленное. Оказавшись в Свердловском областном краеведческом музее в зале, посвященном Шигирскому идолу, невольно стараешься заглянуть ему в глаза — и ждешь, что он откроет их, а его рот-точечка изречет что-то ценное. Хотя он, идол, всего лишь доска из лиственницы. (Пишу эти слова и чувствую вину!)

Большой Шигирский идол считается древнейшим деревянным памятником человеческой культуры. По данным последнего анализа, создан артефакт был в конце ледникового периода или в начале голоцена — то есть около 12 тысяч лет назад. Важна даже не сама цифра, а тот факт, что никаких других деревянных рукотворных предметов того времени до нас не дошло, и уральская находка — доказательство того, что религия и культура существовали за тысячелетия до шумеров и древних египтян.

Идола нашли в 1890 году во время геологических работ на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника: деревянная фигура покоилась на глубине 4 метра. Время не пощадило творение чьих-то старательных рук, и идол распался на части — так что исследователи затем несколько раз пересобирали его, подобно пазлу. Археолог Владимир Толмачев, внесший наибольший вклад в раннее изучение шигирской находки, создал в 1914 году из кусков лиственницы фигуру высотой 5,3 метра и подробно ее зарисовал, но современная версия идола имеет рост всего 3,4 метра, так как многие детали утрачены.

Сегодня идол законсервирован и помещен под стекло, прикасаться к нему не могут ни посетители музея, ни сотрудники. Испещренный геометрическими узорами и украшенный несколькими ликами, помимо головы, Шигирский идол выглядит талантливым произведением даже по современным стандартам. Как будто Альберто Джакометти решил променять бронзу на дерево: фирменные тонкие черты лица и конечностей, характерная для швейцарского скульптора попытка зафиксировать сложную эмоцию. Ничто не ново под Луной, напоминает зрителю Шигирский идол: и 12 тысяч лет назад было место высокому — под самый потолок! — модерну.

Вспомнить или впервые погрузиться в девяностые

«Я пройду, как по Дублину Джойс, / сквозь косые дожди проливные / приблатненного города, сквозь / все его тараканьи пивные», — писал главный поэт Екатеринбурга и главный поэт эпохи «лихих девяностых» Борис Рыжий. Выпускник Уральской горной академии, геофизик и житель района Вторчермет, Рыжий сделал для Екатеринбурга 1990-х гг. примерно то же самое, что великий ирландец для Дублина в начале XX века. А именно — воспел город во всем многообразии, со всей кипучей урбанистической энергией: пьяницами и забулдыгами, хрущевками и серыми дворами, но вместе с тем — со встречами, разлуками, влюбленностями, дружбой, красотой.

В любом книжном магазине Екатеринбурга и соседней Верхней Пышмы можно купить сборник стихотворений Бориса Рыжего, а то и его портрет. Интеллигенты средних лет наперебой хвастаются знакомством с Рыжим, активно мифологизируя его фигуру. А вместе с фигурой — и всю ту эпоху, которую он описал в тысячах своих строк.

О бандитских группировках «уралмашевских» и «центровых» обязательно еще снимут фильм или сериал, как только родится в Екатеринбурге свой Мартин Скорсезе. Тем более что история противостояния этих банд неплохо задокументирована, а кое-то из действующих лиц пережил все и «легализовался», так что может немало рассказать.

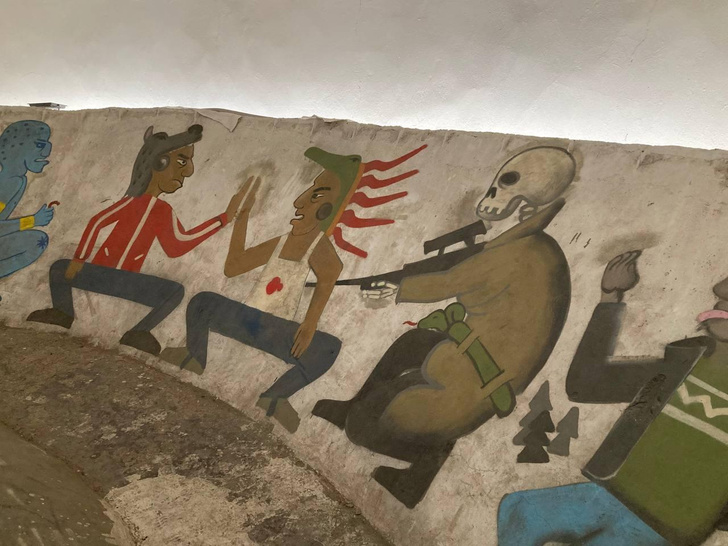

Миф об удивительных и жестоких разборках девяностых живет и без кино: внутри той самой Белой башни, на остатках водяного бака, художник Егор Воля создал масштабное граффити «“Уралмашевские” против “центровых”». Герои с бритыми головами и в «адидасах» стилизованы не то под ацтекские, не то под древнеегипетские рисунки — и это помещает их сражение в контекст чуть ли не мировой истории. Современное граффити, посвященное событиям 1990-х, расположенное в памятнике архитектуры 1930-х, отсылающее к искусству и вовсе тысячелетней давности, — это очень по-екатеринбургски.

А как вообще в России случились «лихие девяностые»? Почему распад Советского Союза вдруг породил эту блатную эстетику, криминальные разборки и экономический коллапс? Но главное — почему сегодня многие, в том числе не помнящие то время 20-летние, ностальгируют по концу XX века? В Екатеринбурге есть место, дающее исчерпывающие ответы на эти вопросы. Конечно, это Ельцин-центр.

Музей, открытый в 2015 году, выполнен по самым современным экспозиционным стандартам: переходя из зала в зал, зритель, с одной стороны, получает возможность изучить сотни фотографий и документов, а с другой — может не углубляться в детали, а лишь прочувствовать атмосферу.

Поскольку Ельцин-центр создавался для «сохранения, изучения и публичного представления» наследия первого президента России (и подобные центры по закону будут у каждого последующего руководителя государства), экспозиция посвящена в первую очередь жизненному пути Бориса Ельцина. Но этот путь, само собой, неотделим от исторического контекста, политики и экономики — и материал для их изучения музей дает самый обширный.

Рассмотрев кадры путча и октябрьских событий 1993-го, предвыборные листовки 1996-го, видео- и аудиокассеты, журналы и газеты тех лет, стоит сфотографироваться в последнем зале на фоне масштабного полотна Эрика Булатова «Свобода»: буквы этого слова парят в небосводе и как будто улетают от посетителя в неведомую даль.

«Потом настал мучительный рассвет, / был голубой до боли небосвод. / И понял я: свободы в мире нет / и не было, есть пара несвобод», — писал все тот же Борис Рыжий, чья книга всегда найдется в магазине «Пиотровский» при Ельцин-центре. «Несвобод» и «небосвод» — анаграммы, которые заметил Рыжий и которые, весьма вероятно, имел в виду Булатов.

Устроить марафон изобразительного искусства

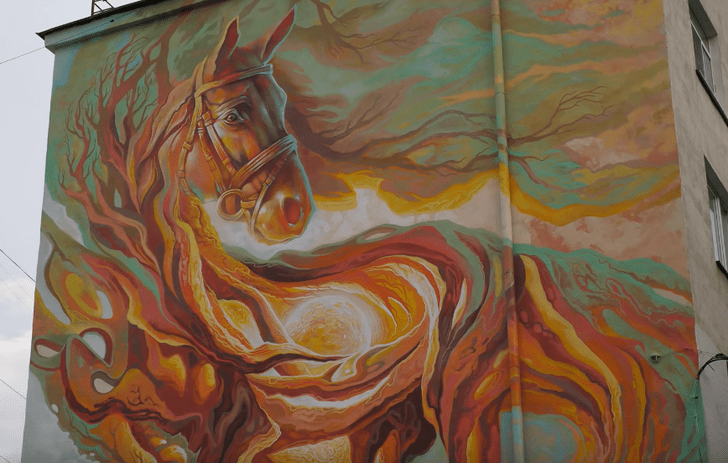

Екатеринбург изобилует искусством, и более всего бросается в глаза, конечно же, граффити: здесь регулярно проходят сразу два фестиваля стрит-арта. Легальный носит название «Стенография»: мэрия выделяет стены и другие участки, на которых художники могут реализовать свои проекты и украсить город. Получается красиво, эффектно, но несколько сдержанно.

Другой фестиваль — партизанский, под названием «Карт-бланш», который нигде официально не анонсируется и никаких разрешений не получает. Уральские Бэнкси создают свои произведения для «Карт-бланша» тайком, под покровом ночи, и эти творения весьма провокативны и недолговечны.

Кому-то из горожан милее «официалы», кому-то — «партизаны», но главное, конечно, ощущение «движухи»: уральский дух любит напряжение, любит конфликт, любит дискуссии. Активность местных жителей по любому поводу такова, что всякое градостроительное решение в центре наверняка встречает общественное сопротивление, и авторам проекта приходится доказывать его состоятельность чуть ли не в режиме «новгородского веча».

Вовлеченность и неравнодушие горожан ощущается даже во время экскурсии: нет-нет, да кто-нибудь из местных вмешается в речь гида со своим контраргументом или наблюдением. «Вот вы, умный человек, скажите мне: куда пропали лягушки каслинского литья из этого парка?» — допытывается у Дмитрия Москвина пожилой мужчина, загорающий на набережной. Были, мол, лягушки у фонтана еще лет 20 назад, а потом исчезли — и ни один глава города объяснения этой пропаже не дал. А что, лягушки каслинского литья — тоже искусство!

Картины и скульптуры, конечно, живут не только на улицах Екатеринбурга. Главный арт-центр региона — это Центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера в Доме купца Бардыгина 1912 года постройки. В годы Великой Отечественной Свердловск стал местом эвакуации многих ценнейших полотен и объектов Ленинградского Эрмитажа — и несколько лет главные ценности великого музея хранились здесь. В знак благодарности Эрмитаж подарил Свердловску после войны часть своей коллекции — и сегодня здесь можно увидеть и ее, и любопытные временные экспозиции.

Уже шесть раз «Эрмитаж-Урал» проводил мероприятие международного масштаба: фестиваль меццо-тинто. Так совпало, что в коллекции музея оказалось немало тоновых гравюр, выполненных в этой технике, и это стало поводом для создания фестиваля, собирающего мастеров со всего света. Часть произведений можно увидеть на временных выставках и в обычные дни — и выглядят они завораживающе, если не сказать мистически.

В 2017 году в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург открылся Музей наивного искусства: здесь собраны полотна художников-наивистов, многие из которых непрофессионалы. До недавнего времени наивное искусство в России оставалось без внимания, поскольку считалось не очень ценной «любительщиной», однако спрос на произведения «наивистов» по всему миру растет, и интерес к этому направлению крепнет. Впрочем, глядя на многие полотна, все равно не находишь в себе сил сказать: «Я тоже так могу», — ничего подобного, не могу и близко.

А если вдруг полотна наивистов покажутся пресными, можно дойти и до совсем нового места — Музея андеграунда на основе галереи Павла Неганова, открывшегося в апреле 2022 года. Здесь собрано более 1000 произведений мастеров советского и российского андеграунда из Свердловска, Москвы, Ленинграда, Одессы и других городов. Оскар Рабин, Илья Кабаков, Владислав Мамышев-Монро — лишь самые известные из имен, которые как будто дополняют и делают более объемной экспозицию Ельцин-центра, увенчанную полотном Эрика Булатова. Здесь же можно увидеть и образцы современного искусства, в том числе местного — да, современное искусство в Екатеринбурге живет не только на улицах, но и в галереях!

Доехать на трамвае до соседнего города ради музея мирового уровня

В 2022 году между Екатеринбургом и Верхней Пышмой открылось трамвайное сообщение: «Львята» (так называется модель трамвая 71-911ЕМ Тверского вагоностроительного завода) соединили уральскую столицу и заводской город-спутник, став местной диковинкой. И если жителям обоих городов эта линия позволяет перемещаться из дома на работу и обратно, то туристам она дает возможность доехать до главной пышминской достопримечательности: Музея автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

В четырехэтажном здании музея и вокруг него размещены более 500 экземпляров автомобильной техники — проследить все 130 лет автомобилестроения можно, гуляя по залам в сопровождении увлеченных гидов. Все машины, даже прапрадеды современных Renault или Mercedes, что стояли в гараже Николая II, до сих пор на ходу — главной трудностью при эксплуатации оказывается вовсе не техническое состояние (моторы работают прекрасно!), а отсутствие подходящего низкооктанового бензина. Его приходится закупать маленькими партиями под заказ, чтобы в праздничные дни порадовать посетителей заездами ретро-автомобилей.

Есть здесь и такие уникальные автомобили, как участники автопробега «Москва—Каракумы—Москва» 1933 года, советские гоночные машины «Эстония» и болиды «Формулы-1» рубежа веков. Целый этаж музея посвящен истории мотоциклов — надо признать, что их облик изменился куда как меньше, чем у автомобилей, поначалу больше походивших на кареты без лошадей.

Музей, открытый в 2018 году, уже успел стать центром притяжения публики не только из Екатеринбурга и Верхней Пышмы: сюда специально ездят из Перми и Тюмени на выходные — есть в рассматривании старых машин что-то умиротворяющее, вдохновляющее, оправдывающее несколько часов пути. Что уж говорить о паре часов перелета из Москвы одним из двух десятков ежедневных рейсов: Екатеринбург — давно уже не заводская окраина, каковой он был при Петре I, а настоящий культурный магнит для всей России.

Впрочем, если вы прибыли из Москвы, лишний раз не говорите об этом местным: шутки и подначивание будут гарантированы. Уральский характер — ценить свое, родное, и слегка недоумевать по поводу столичного гонора. «Откуда гонор-то у вас, ведь на нашем Урале всё, что только нужно, тоже есть!» — кажется, именно такое послание считывается в дружелюбном подтрунивании екатеринбуржцев. Их правда!

Фото: Сергей Крылов, если не указано иное

Автор текста: Александр Акулиничев

ИСТОЧНИК: Вокруг света https://www.vokrugsveta.ru/articles/gorod-v-kotorom-uzhe-nichego-ne-isportish-5-prichin-posetit-ekaterinburg-v-lyuboe-vremya-goda-id903162/