Труды философа, часто метафоричные и иносказательные, надолго останутся в памяти благодаря тому, как они затрагивали повседневные вопросы.

Тим Бэйн профессор философии в Университете Монаша в Мельбурне, Австралия

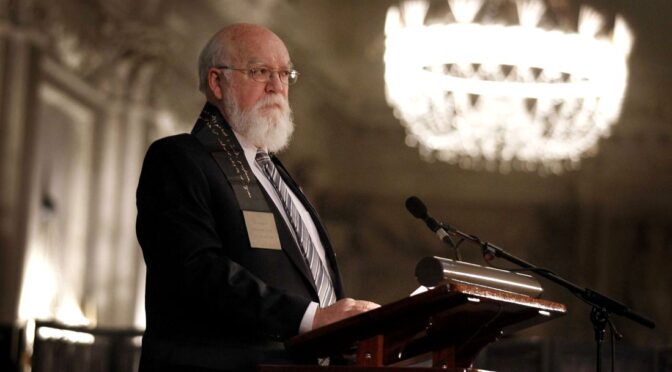

Покойный Дэниел С. Деннетт (1942-2024) был человеком многих профессий. Моряк, скульптор, певец, пианист, рассказчик, любитель непристойных лимериков, любимый наставник многих молодых (и не очень) ученых, резкий критик религии и главный инициатор The Philosophical Lexicon (9-е изд., 2008 г.), словаря сатирических неологизмов, основанных на именах влиятельных философов. О, и он также был ведущим философом, заняв второе место после Джерри Фодора (о котором позже) в опросе 2016 года самых важных англоязычных философов сознания со времен Второй мировой войны.

Деннетт был также известным стилистом и мастером слова, и – что необычно для профессионального философа – его широко читали за пределами академических кругов. Но сказать, что его широко читали, не значит сказать, что его широко понимали, и многие находили концепцию разума Деннетта непрозрачной. Чем занимался Деннетт – и почему его работа была так важна?

В принятом прочтении Деннет был важен, потому что его работа ознаменовала кардинальные перемены в проблемах и методах, используемых философами разума. В годы BD («до Деннета») философы предполагали, что их работа заключается в том, чтобы наметить контуры нашего обычного мышления и говорить о разуме. Этот подход известен как «философия обыденного языка». (Означает ли «in» в «The pain is in my foot» то же самое, что «in» в «My foot is in my shoe»? Нет никаких указаний на то, что слово изменило значение, но если «in» означает то же самое в обоих контекстах, то боль в ноге также должна быть в ботинке, если нога находится в ботинке.) В годы нашей эры («после Деннета») история продолжается, и — во многом благодаря Деннету — философия разума отказалась от своей одержимости нашим обычным мышлением и разговорами о разуме и вместо этого черпала вдохновение из науки — в частности, из нейронауки. По словам некролога The Guardian , опубликованного в апреле этого года, Деннетт «помог переключить англо-американскую философию с языка и концепций на коалицию с наукой».

Это прочтение получает некоторую поддержку из рассказа Деннета о его собственной истории. Именно влияние «Концепции разума» Гилберта Райла (1949) и «Философского исследования» Людвига Витгенштейна (1953) привело его в Оксфорд в 1963 году для продолжения обучения в аспирантуре. («Когда я был студентом, [Витгенштейн] был моим героем, поэтому я отправился в Оксфорд, где он, казалось, был героем для всех»). Но разговор с однокурсниками о том, как рука «затекла», пробудил в нем пожизненный интерес к наукам о разуме. Как рассказывает Деннет в своей автобиографии « Я думал » (2023):

… Я начал вслух размышлять, что стало причиной этого — давление на кровеносные сосуды истощало нервы, или это было прямое давление на нервы, которое временно их отключило? Другие студенты посмотрели на меня, как будто я сошел с ума. Какое отношение к этому имеют анатомия или нейрофизиология? Это была

философская головоломка, которая требовала

анализа , а не уроков анатомии. Я был поражен этим отсутствием интереса к физическому явлению, и после окончания сессии я направился в библиотеку, чтобы посмотреть, что я могу узнать. Это было началом моего научного образования. В итоге я проводил больше времени в Научной библиотеке Рэдклиффа, чем в Бодлианской [библиотеке искусств Оксфорда] … Я ничего не знал о нервной системе, но если бы меня интересовала концепция разума, а меня это определенно интересовало, мне пришлось бы узнать о мозге.

Деннетт добавляет, что, хотя Райл (его научный руководитель) терпимо относился к его убеждениям, «сам он почти ничего не знал о науке, особенно о нейрофизиологии и нейроанатомии».

В общепринятом мнении о Деннете есть зерно истины. Диалог между философами разума и учеными, безусловно, был богаче и продуктивнее в годы нашей эры, чем в середине 20-го века, и никто не может поставить себе в заслугу это больше, чем Деннет. Также верно, что Деннет в значительной степени опирался на науки о разуме — действительно, можно было бы получить приличное научное образование, не читая ничего, кроме Деннета! Но при всем этом общепринятое прочтение Деннета вводит в заблуждение, и он является ненадежным рассказчиком своей собственной истории. Деннет не отмечает разрыва ни в проблемах, ни в методах философов, поскольку интерес к нашей обычной мысли и разговорам о разуме был абсолютно центральным для его проекта. Или так я буду утверждать.

Как заметил современный оксфордский философ Анил Гомес в London Review of Books в 2023 году, ключ к пониманию Деннета лежит в другом американском философе 20-го века, Уилфриде Селларсе – своего рода философе философов. Селларс различал два образа реальности, явный образ и научный образ. Явный образ – это обычное, повседневное представление о реальности – представление о реальности, которое люди имели до науки. Научный образ, конечно, – это представление о реальности, предоставленное наукой.

Явный образ разума также известен как «народная психология». Народная психология, по сути, является естественным, наивным представлением разума о себе. В отличие от научной психологии, народная психология не зависит от формального образования. Вы понимаете основные черты народной психологии и делаете это с раннего детства. Народная психология предполагает существование личности — «я», которое является субъектом мысли и действия. Она предполагает существование мыслей разного рода — убеждений, желаний и намерений. Она предполагает, что у нас есть добровольный контроль («свободная воля») над нашими действиями, и что мы несем ответственность за многое из того, что мы делаем. И она предполагает, что мы являемся субъектами сознания — существами, которые подвергаются перцептивному, эмоциональному и телесному опыту.

Какое место наука может найти для этих явлений? Можем ли мы найти самость в научном описании человека? А как насчет убеждений, желаний или намерений? А как насчет свободной воли или сознания? Может ли наука дать описание этих явлений так же, как она дала описание других аспектов явного образа (температуры, дыхания, молний), или (некоторые из) этих явлений пойдут по пути единорогов, грифонов и драконов средневековых бестиариев — существ, которым нет места в научно обоснованном каталоге того, что есть? Именно этот вопрос, больше, чем любой другой, лежал в основе проекта Деннета.

Давайте начнем с себя – с того, что действует и думает. Некоторые теоретики рассматривают себя как «вещи» – сущности, которые имеют своего рода автономное существование, как это делают обувь, корабли и сургуч. Используя один из терминов Деннета , мы могли бы назвать этот подход «реализмом промышленной силы» (ISR). Дуалисты субстанции (такие как Рене Декарт) поддерживают версию ISR, поскольку они отождествляют себя с нефизической вещью – то, что Райл высмеивал как «призрак в машине». Но даже те, кто отвергает дуализм, часто соблазняются ISR, предполагая, что «я» можно отождествить с определенной областью или сетью в мозге.

Если вы не находите ISR привлекательным, вас может соблазнить элиминативизм, точка зрения, что не существует никаких «я». Как считает элиминативист, верить в «я» — значит верить в фикцию. Элиминативисты допускают, что разговоры о «я» играют полезную роль в повседневной жизни, но такие разговоры — утверждают они — не относятся ни к одной подлинной черте реальности. Элиминативизм — это не философски новый взгляд — его можно найти в буддийских текстах Абхидхармы 3-го века до н. э. — но его современное влияние обусловлено наукой. Наука, как гласит аргумент, не говорит нам, что такое «я» — она говорит нам, что их нет.

Хотя ИСР и элиминативизм расходятся во мнениях о том, существуют ли самости, у них есть общая концепция того, что необходимо для существования самостей. Обе позиции предполагают, что разговор о самости подразумевает попытку зацепиться за определенную сущность — вещь определенного рода. (Сторонник ИСР предполагает, что эта попытка успешна, тогда как элиминативист считает ее неудачной.) Деннетт отверг это предположение, утверждая, что оно не в состоянии понять обязательства народной психологии («явный образ»). Народная психология не предполагает, что самости являются (или должны быть) определенными вещами таким образом, как (например) обувь, корабли и сургуч. Вместо этого, утверждал Деннетт, народная психология рассматривает самости как «abstracta» — теоретические устройства, такие как центры тяжести.

Спрашивать, какая часть мозга является личностью, так же запутанно, как спрашивать, какая часть стула является его центром тяжести.

Центр тяжести стула, указал Деннетт, реален, но он не реален в том же смысле, в каком реален сам стул. Он не занимает места так, как стул (или его части), и не связан причинно-следственной связью с другими объектами так, как стул. При переезде вы можете проверить, погрузили ли грузчики ваши стулья и столы в грузовик, но вам не нужно проверять, погрузили ли они также их центры тяжести. (Загрузите стулья и столы, и вы получите их центры тяжести бесплатно.)

«Я», предположил Деннет, являются «центрами повествовательной гравитации». Они являются абстрактными точками, вокруг которых структурируется ментальная жизнь человека. Как и центры физической гравитации, они являются устройствами, которые мы используем для того, чтобы «понимать, предсказывать и осмысливать поведение некоторых очень сложных вещей», а именно нас. «Я» реальны, но они не реальны в том смысле, в котором реальны вещи. Действительно, «я» не могут быть вещами, поскольку концепция «я» не занимается выбором вещей. Спрашивать, какая часть мозга является «я», было бы так же запутанно, как спрашивать, какая часть стула является его центром тяжести. Серьезное отношение к вопросу показывает, что человек не смог понять природу соответствующей концепции.

Был ли анализ самости, проведенный Деннетом, основан на науке о мозге («если бы меня интересовала концепция разума… мне пришлось бы узнать о мозге»), или он имел какую-то другую основу?

Это, безусловно, было основано на его понимании науки о мозге. Нейробиология, утверждает Деннетт, говорит нам, что множественные потоки обработки происходят параллельно, и нет ни одного места в мозге, где это «все сходится вместе». Но при всем этом, тяжелая работа в описании Деннеттом себя была сделана его описанием явного образа разума. Райл, Витгенштейн и другие философы «обычного языка» предписывали нам уделять пристальное внимание фактуре народной психологии. Деннетт принял их совет близко к сердцу. Его картина того, что такое я — того, чем оно должно быть — была основана не на нейронауке, а на кабинетном размышлении о том, к чему нас обязывают наши обычные мысли и разговоры о себе.

Действительно, если анализ Деннета себя был чем-то обусловлен, то не наукой, а историями – и историями об историях. В основе его статьи «Я как центр повествовательной гравитации» (1992) лежит история о машине для написания историй:

компьютер, который был разработан или запрограммирован для написания романов. Но он не был разработан для написания какого-то конкретного романа. Мы можем предположить (если это поможет), что ему был предоставлен большой запас любой информации, которая может ему понадобиться, и некоторые частично случайные и, следовательно, непредсказуемые способы начать семя истории, и развивать его. Теперь представьте, что дизайнеры сидят, размышляя, какой роман напишет их творение. Они включают его, и через некоторое время высокоскоростной принтер начинает щелкать-щелкать, и выходит первое предложение. «Зовите меня Гилберт», — говорит он.

В этот момент «Гилберт» (возможно, снова Райл?) ни к чему не относится — это слово не используется в языке. Но предположим, — продолжает Деннетт, — что мы поместили бы этот компьютер, рассказывающий истории, в робота и дали бы роботу способы взаимодействия с миром. И предположим, что мы должны были бы гарантировать, что слова, исходящие от этого робота — его рассказ о том, что «он» делает — более или менее соответствуют его поведению, настолько, что эта речь начинает ограничивать не только его поведение, но и наше собственное. (Гилберт говорит: «Я иду в супермаркет», и поэтому вы просите его купить вам буханку хлеба.) В этот момент, предполагает Деннетт, «Гилберт» приобрел в нашем языке роль, не отличающуюся от той, которую приобрели ваше или мое имя. Возникло «я». Как он говорит: «шаблоны поведения, контролируемого компьютером, интерпретируются нами как нарастающая биография — повествование о «я».

Среди прочего, у «я» есть убеждения, желания и намерения. Г-н Браун считает, что завтра пойдет дождь. Г-жа Грин хочет посетить Грецию на летние каникулы. Д-р Пинк собирается обрезать свои розы на выходных. Убеждения, желания и намерения — то, что философы называют «намеренными состояниями» — занимают центральное место в явной концепции разума. Можно ли найти для них место в научном образе разума? Если да, то каким может быть это место?

Джерри Фодор — бывший партнер Деннета по парусному спорту, позже его спарринг-партнер — защищал один влиятельный ответ на этот вопрос. По мнению Фодора, убеждения, желания и намерения — это предложения на языке мысли. Верить в то, что завтра пойдет дождь, — это, грубо говоря, иметь состояние мозга, которое представляет завтрашнюю погоду и направляет поведение человека теми же отличительными способами, что и убеждения. Вместо того чтобы осознаваться отметками на бумаге или звуковыми шаблонами, как это происходит с предложениями естественного языка, убеждения, желания и намерения — это предложения, записанные в мозгу.

Совсем другой взгляд на перспективы преднамеренных состояний отстаивали Пол и Патрисия Чёрчленд. Чёрчленды разделяли предположение Фодора о том, что преднамеренный разговор пытается уловить глубинную причинную структуру разума, но они не разделяли его оптимизма относительно перспектив его успеха, утверждая, что это жалкий провал. По их мнению, апелляция народной психологии к убеждениям, желаниям и намерениям не будет подтверждена науками о разуме — они будут устранены.

Деннетт отверг и реализм Фодора, и элиминативизм Черчлендов. По его мнению, оба подхода виновны в общем недостатке: они неверно истолковывают суть разговора о намеренном состоянии. Опираясь на работы своих героев середины века — прежде всего Райла — Деннетт утверждал, что мы обращаемся к убеждениям, желаниям и намерениям не потому, что хотим определить внутренние причины поведения, а чтобы осмыслить его. Целью намеренного разговора является сделать человеческое действие понятным, а не отразить каузальную структуру мозга.

Деннет утверждал, что убеждения и желания являются закономерностями, а закономерности — это совершенно объективные характеристики реальности.

Деннетт назвал свою точку зрения «теорией преднамеренных систем». В ее основе лежало то, что он называл «преднамеренной позицией»:

Вот как это работает: сначала вы решаете рассматривать объект, поведение которого должно быть предсказано, как рационального агента; затем вы выясняете, какие убеждения должен иметь этот агент, учитывая его место в мире и его цель. Затем вы выясняете, какие желания он должен иметь, исходя из тех же соображений, и, наконец, вы предсказываете, что этот рациональный агент будет действовать для достижения своих целей в свете своих убеждений. Небольшое практическое рассуждение из выбранного набора убеждений и желаний во многих — но не во всех — случаях даст решение о том, что агент должен делать; это то, что вы предсказываете, что агент будет делать.

В руках Деннета теория преднамеренных систем — это не просто описание того, как мы приписываем друг другу убеждения, желания и намерения — это описание того, что это такое. Все, что нужно, чтобы считаться преднамеренной системой — «истинно верующим», как однажды выразился Деннет, — это продемонстрировать типы поведенческих моделей, которые позволяют преднамеренной позиции получить подлинное сцепление.

Критики Деннета утверждали, что его «умеренный реализм» был реализмом только по названию, и что он фактически рассматривал преднамеренность как не более чем полезную фикцию. Эта критика была поддержана разговором Деннета о «позициях», которые, казалось, предполагали, что мы проецируем преднамеренность на реальность, во многом так же, как экватор проецируется на земной шар. Деннет сопротивлялся такому прочтению своей точки зрения, утверждая, что убеждения, желания и намерения являются моделями, а модели являются совершенно объективными чертами реальности. Чтобы подчеркнуть это, он пересказал историю, впервые рассказанную философом Робертом Нозиком.

Предположим, предположил Нозик, мы сталкиваемся с видом марсиан, которые могут предсказать наше поведение на основе своих всесторонних знаний физики. Они смотрят на Уолл-стрит, и там мы видим:

… брокеры и здания и ордера на продажу и заявки, они видят огромные скопления субатомных частиц, кружащих вокруг – и они настолько хорошие физики, что предсказывают на несколько дней вперед, какие чернильные отметки будут появляться каждый день на бумажной ленте с надписью «Закрытие индекса Доу-Джонса в промышленности». Они могут предсказать индивидуальное поведение всех различных движущихся тел, которые они наблюдают, даже не рассматривая ни одно из них как преднамеренные системы. Будем ли мы тогда правы, если скажем, что с их точки зрения мы на самом деле вообще не были верующими? … Если так, то наш статус как верующих не является чем-то объективным, а скорее чем-то в глазах смотрящего – при условии, что смотрящий разделяет наши интеллектуальные ограничения.

Деннетт утверждал, что, хотя марсиане Нозика могут предсказывать наше поведение, не понимая закономерностей, лежащих в основе намеренной установки, их знание реальности упускает нечто важное. Эти суперумные (но намеренно слепые) марсиане подобны малышам, которые видят 10-долларовую купюру, но не могут понять ее покупательную способность.

Объяснение Деннета преднамеренности является спорным, и многие утверждают, что оно не относится к преднамеренным состояниям с достаточной серьезностью. Подлинная преднамеренность, как часто говорят, требует большего, чем поведенческие модели. (Действительно, в статье, опубликованной в The Atlantic менее чем за год до своей смерти, сам Деннетт привел причины сомневаться в адекватности своего объяснения: хотя почти невозможно устоять перед тем, чтобы занять преднамеренную позицию по отношению к ChatGPT и другим большим языковым моделям, этот факт не решает вопроса о том, имеют ли такие системы преднамеренные состояния.) Но спорно или нет, нельзя отрицать силу и элегантность объяснения Деннета. И, что важно, это не концепция преднамеренности, которая возникает из наук о разуме. Вместо этого, тяжелая работа в его подходе выполняется не его взглядом на научную психологию, а его взглядом на требования народной психологии. В этом отношении он прочно укоренен в традиции «обычного языка» Райла и Витгенштейна.

Из всех тем, на которые писал Деннет , его взгляды на сознание, пожалуй, самые спорные – и самые трудно поддающиеся определению. Некоторые теоретики считают Деннета сторонником элиминативистских взглядов на сознание – что делает его «отрицателем сознания», как однажды выразился Гейлен Стросон в The New York Review . (Стросон продолжил описывать элиминативизм как «самое глупое утверждение, когда-либо сделанное».) У Деннета, безусловно, есть элементы элиминативизма, если присмотреться достаточно внимательно. (Его ранняя статья «Почему нельзя сделать компьютер, который чувствует боль», 1978 г., аргументировала это утверждение тем, что народное понятие боли слишком запутано, чтобы ссылаться на что-либо – компьютеры не испытывают боли, потому что боли не существует!) Но, несмотря на все это, Деннет не был отрицателем сознания. Чтобы понять почему, нам нужно рассмотреть его работу с любопытным названием «Quining Qualia» (1988), возможно, самую важную работу по этой теме.

The Philosophers’ Lexicon – впервые опубликованный Деннетом за десять лет до «Quining Qualia» – определяет «to quine » как «решительно отрицать существование или важность чего-то реального или значимого». Деннет ввел этот термин в честь своего научного руководителя по бакалавриату У. В. О. Куайна, который пытался построить метафизику с как можно меньшим количеством сущностей. Это «quining»; а как насчет «qualia»? Деннет различал два смысла этого термина. В одном смысле qualia (единственное число: quale) – это просто способы, которыми вещи кажутся нам в перцептивном опыте. (Используя пример Деннета, рассмотрим, как выглядит стакан молока на закате – это quale.) Отрицать, что существуют способы, которыми мир кажется нам в перцептивном опыте, действительно было бы претендовать на «самое глупое утверждение из когда-либо сделанных», но Деннет не делал такого утверждения. Вместо этого его элиминативизм был направлен на определенную концепцию перцептивного опыта – Qualia-с-заглавной-Q. Верить в Qualia – значит думать, что опытный характер сознания («то, как нам кажутся вещи») включает свойства, которые являются внутренними, частными, невыразимыми и напрямую доступными интроспекции. Именно Qualia – а не qualia – утверждал Деннет.

Как Деннетт пытался подорвать привлекательность Qualia? Он рассказал другую историю.

Чейз и Санборн работали дегустаторами кофе десятилетиями. Однажды они оба пожаловались, что что-то изменилось в их опыте с кофе, но описывают эти изменения по-разному. Чейз говорит, что, хотя вкус кофе не изменился (его Quale не изменился), ему больше не нравится этот вкус; Санборн говорит, что его предпочтения не изменились, но что кофе больше не имеет того вкуса, что был раньше (его Quale другой). Деннетт утверждает, что хотя Чейз и Санборн, похоже, предлагают противоположные описания того, что с ними произошло, эта видимость — иллюзия, поскольку ничто из доступного ни науке, ни интроспекции не может различить эти предложения. Вкус кофе не является независимым от наших ответов и реакций так, как это должно быть в Qualia.

Когда Деннетт действительно предлагал позитивный взгляд на сознание, он в значительной степени опирался на метафоры и литературные аллюзии.

Обратите внимание, кстати, на отсутствие здесь науки. Нет никаких упоминаний о записях отдельных клеток; нет апелляции к вычислительным моделям мозговой активности; нет мер энтропии. Вместо этого нас просят рассмотреть чисто вымышленный сценарий. Дело Деннета против Qualia основывается на чисто философском аргументе, который был бы уместен в 1950-х годах. (Действительно — как указывает сам Деннет — это вариация чисто философского аргумента, который был выдвинут в 1950-х годах: аргумент Людвига Витгенштейна о «жуке в коробке».) Хотя здесь есть фоновая озабоченность научными методами — по сути, Деннетт бросает вызов Qualia-филам, чтобы те объяснили, как Qualia можно изучать — ничего в плане «обучения мозга» не предполагается.

Отвержение Деннетом Qualia не было отрицанием сознания – это было отрицание определенной концепции сознания. Но если Деннет не отвергал сознание, какое объяснение он ему дал?

Я думаю, что именно здесь Деннетт наиболее неуловим. Отчасти это связано с тем, что его внимание было скорее критическим, чем конструктивным. Как гласит подзаголовок одной из его книг, он хотел устранить «философские препятствия для науки о сознании», такие как идея о том, что сознание включает в себя внутреннего наблюдателя, или что нам нужны методы от первого лица для изучения сознания, или что наши интуиции о сознании заслуживают доверия. Когда он предлагал позитивный взгляд на сознание, он, как правило, в значительной степени опирался на метафоры и литературные намеки. В «Объяснённом сознании» (1991) рисуется картина сознания как «машины [Джеймса] Джойса», в которой поток сознания возникает из толчеи между множественными (репрезентативными) черновиками. В более поздних эссе эти описания уступают место новому набору метафор — сознание как «слава в мозге», сознание как «мозговая знаменитость», сознание как «влияние».

Как следует понимать эти метафоры?

Местами Деннетт, похоже, относится к ним как к заполнителям для точных, эмпирически обоснованных конструкций. С этой точки зрения, существует отчет о том, что на самом деле подразумевает «слава в мозге», и задача науки — обнаружить этот отчет. Деннетт даже предположил, что наука уже добилась значительных успехов в достижении этой цели, указав на то, что он считал формирующимся консенсусом в пользу глобальной нейронной модели рабочего пространства сознания.

«Multiple Drafts — это не просто название моей модели сознания; оно описывает мой процесс мышления и письма»

В других местах, однако, Деннетт, казалось, отрицал, что эти метафоры можно обменять на более острые, научно обоснованные конструкции. Это направление мысли Деннетта, возможно, наиболее очевидно в связи с его утверждением, что:

… сознание больше похоже на славу, чем на телевидение; это не особый «медиум представления» в мозге, в который должны быть «преобразованы» содержательные события. Скорее, это вопрос содержательных событий в мозге, достигающих чего-то вроде славы в соревновании с другими ищущими славы (или, по крайней мере, потенциально обрести славу) событиями.

Можно быть на телевидении и быть увиденным миллионами зрителей, и все равно не быть знаменитым, потому что телевизионный дебют не имеет соответствующих последствий . Аналогично, нет особой области мозга, где представление само по себе достаточно для сознания. Всегда последствия имеют значение.

Деннет утверждает, что именно последствия представления – его влияние на мысль и действие – имеют значение, но какие последствия имеют значение? В конце концов, бессознательные события также оказывают влияние на мысль и действие. Должны ли мы обратиться к науке за объяснением того, какие последствия необходимы для подлинной нейронной славы? Но как наука могла бы установить эту границу? «Нет яркой линии, – писал он в Sweet Dreams (2005), – которая должна отличать истинную славу от простого закулисного влияния». Ожидать, что наука скажет нам, где заканчивается бессознательное и начинается сознание, как, по-видимому, предполагал Деннет, было бы так же бессмысленно, как ожидать, что она скажет нам, где заканчивается местная знаменитость и начинается истинная слава.

Контраст между этими двумя взглядами глубок. Один из них отводит сознанию место на столе науки, помещая его рядом с другими научными конструкциями, такими как потенциалы действия, торможение и эпизодическая память. Другой ограничивает его народной психологией, предполагая, что научное изучение разума не имеет большего применения к понятию сознания, чем научное изучение растений к понятию сорняка. Я не уверен, какого из этих двух взглядов на самом деле придерживался Деннетт — на самом деле, мне не ясно, имел ли он устоявшуюся точку зрения по этому вопросу. Как он заметил в своих мемуарах: «Multiple Drafts — это не просто название моей модели сознания; оно описывает мой мыслительный и писательский процесс».

«Цель философии, абстрактно сформулированной, — сказал Селларс, — понять, как вещи в самом широком смысле этого термина связаны друг с другом в самом широком смысле этого термина». Перефразируя Селларса, мы могли бы охарактеризовать собственную мысль Деннета как попытку понять, как народный образ разума «связан» с научным образом разума. Конечно, есть два способа решения этого вопроса. Можно работать с научной стороны вещей, спрашивая, что именно включает в себя научный образ разума. С другой стороны, можно работать с народной стороны вещей, спрашивая, что включает в себя обыденное, повседневное представление о разуме.

Деннету было что сказать о научном образе разума, но не поэтому он важен. Деннет важен из-за того, что он должен был сказать об обязательствах народной психологии – о том, чего требует наша повседневная мысль и разговор о людях для своей легитимности. Деннет был вполне готов отвергнуть те аспекты народной психологии, которые он считал противоречащими науке; как он однажды заметил в связи со свободой воли, его целью было «спасение всего, что имело значение в повседневной концепции свободной воли, при этом отбрасывая препятствия». Но, по мнению Деннета, относительно немногое в народной психологии находится за пределами спасения. То, что должно уйти, – это не столько народная психология (чьи обязательства относительно поверхностны), сколько лоск народной психологии, который навязали ей философы. В этом отношении Деннет не отмечает радикального разрыва в целях или методах философии разума, но вместо этого твердо принадлежит традиции своих героев середины века, Райла и Витгенштейна.

ИСТОЧНИК: Aeon https://aeon.co/essays/as-real-as-it-ever-gets-dennetts-conception-of-the-mind